グローバルリスクマネジメント

第2回 海外腐敗行為防止法とは?各国の法規制、処罰事例、典型例など

国際取引・海外進出 更新

シリーズ一覧全6件

目次

ビジネスのグローバル化が進む現代においては、企業が直面するリスクも多様化・複雑化しています。本稿では、このような状況を踏まえて、海外で事業を行う多くの日本企業において強い関心を集めている海外腐敗行為防止法制の全体像を解説します。

海外腐敗行為とは何か

本稿でいう「腐敗」とは、汚職や贈収賄とほぼ同義です。日本企業が、外国の公務員(や場合によっては民間企業)に対し、事業上の便宜を図ってもらうこと等を目的として、金銭その他の賄賂を支払い、またはその申込み、約束等を行うことをいいます。

これは、日本企業が海外の進出先で行う事業のみでなく、来日する外国公務員への対応の場面でも問題になり得ます。

海外腐敗行為に対する海外および日本の動向

国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約

1990年代末から、OECDの「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(通称:外国公務員贈賄防止条約)に基づき、米国の主導下で、その加盟国において海外腐敗行為防止法制が立法化に向けて動き始めました。日本も1998年12月に同条約に署名し、1999年には不正競争防止法18条に外国公務員への贈賄に対する処罰規定がおかれました。

日本の腐敗行為防止法制と処罰事例

(1)日本の法規制の概要

日本国内の公務員に対する贈賄であれば、日本の刑法により処罰されることは周知のとおりです。他方で、外国公務員への贈賄の場合は、上記のとおり不正競争防止法18条にその禁止・処罰規定がおかれているのに加え、日本企業であっても外国法が域外適用される可能性があるため、注意が必要です。

外国公務員贈賄に係る罰則 1

- 国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となる

- 不正競争防止法に規定する外国公務員贈賄罪を犯すと、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる。さらに、その会社も違反行為防止のため必要な注意を怠った場合、3億円以下の罰金が科せられる

- 日本国内で外国公務員(大使館職員など)へ賄賂を行った場合はもちろん、海外の仕事先で現地の公務員に賄賂を行った場合も、この法律により罰せられる可能性がある

(2)処罰事例

日本の不正競争防止法の下では、1999年の施行以来、公表された処罰事例は少なく 2、その宣告刑もほぼ全例が罰金または執行猶予付きの懲役刑(長くても2~3年程度)です。そのため、日本は外国公務員への贈賄に対する捜査も処罰も不十分であるという理由により、OECDをはじめ国際社会から批判されているところです。このような国際情勢に応じて、今後は日本でも取締りや処罰事例が徐々に増加する傾向にあると考えるべきでしょう。

最近では、日本企業がタイ公務員に対し、現地での貨物の陸揚げに係る許認可条件の違反を黙認する見返りとして現金約4,000万円を供与した事案で、その役職員2名が執行猶予付き懲役刑に処されたケースがあります。他方、企業(法人)は刑事訴訟法の合意制度(捜査協力による司法取引)の適用を受けた結果、起訴されませんでした。

その他、直近では、日本在住のベトナム人(個人)が、自己が申請する行政手続において便宜を図ってもらうために、在日ベトナム総領事館の領事に10~15万円の現金を供与した事案で、罰金刑に処せられたケースが数例あります 3。

また、外国公務員への贈賄は、後述のケースのように、第三者を通じて思いがけなく行われてしまう場合も多いため、日本国内での贈収賄事案とは異なる視点からコンプライアンス体制を考えていく必要があります。

海外の腐敗行為防止法制と処罰事例

(1)海外の法規制の概要

他方で、外国法の中には、米国のForeign Corrupt Practices Act 1977(FCPA)や英国のUK Bribery Act 2010(UKBA)に代表されるように、国外企業の自国外での外国公務員へ贈賄行為も域外適用により処罰する旨を明確に定めているものがあります。

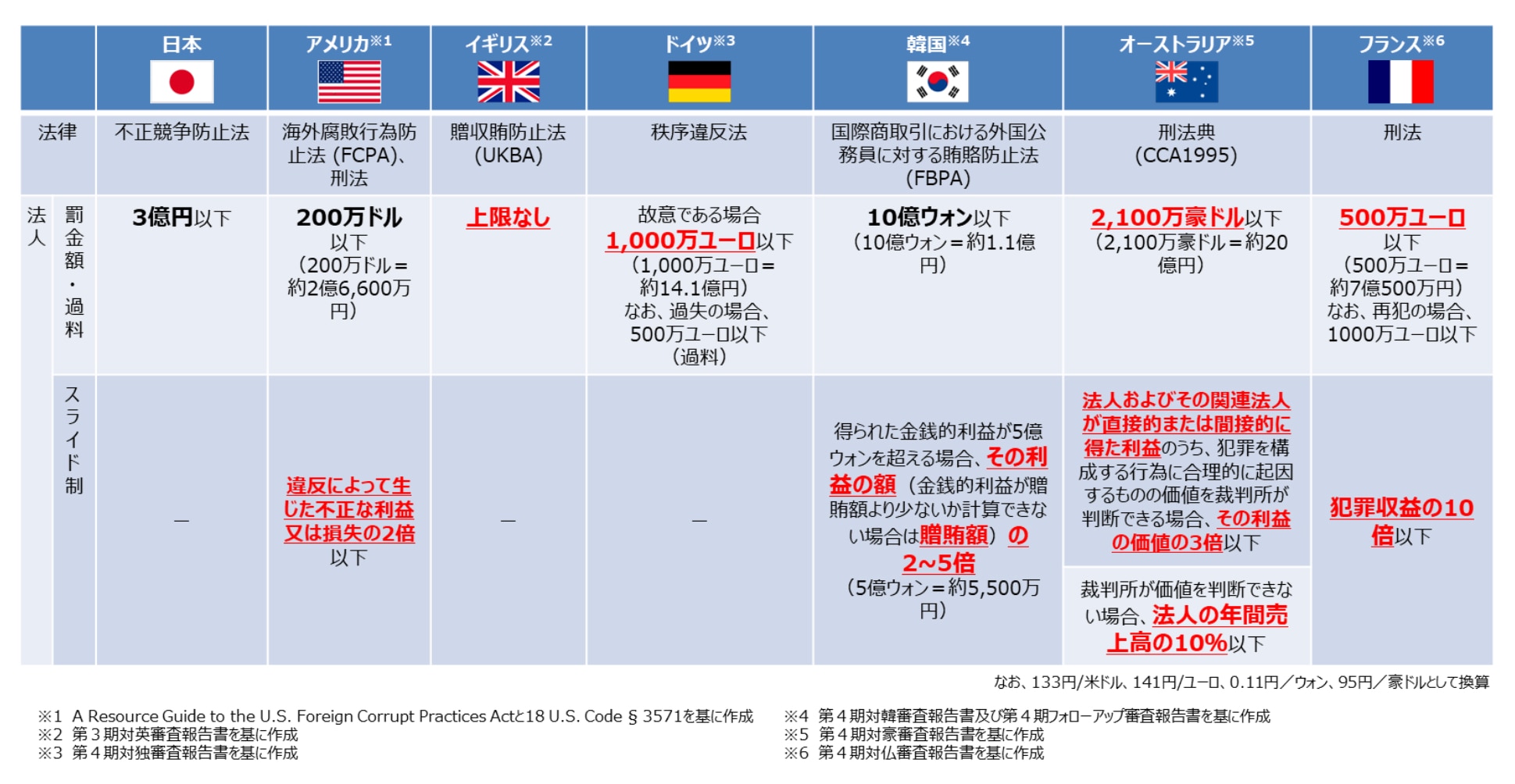

主要国の法人に対する法定刑

「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」(令和5年3月)12頁

当然のことながら、日本企業が外国で贈賄行為を行った場合には、その国の国内法により処罰されることにもなります。特に、中国では商業賄賂という独特の概念があり、民間企業に対する贈賄でも処罰される可能性があるため、注意が必要です。

この民間企業に対する贈賄も、中国だけでなく、多数の法域で処罰対象にされていることにも留意すべきです。たとえば、フランスのように民間人に対する贈賄行為を刑法の独立した構成要件として設けている国もあれば、シンガポールのように贈賄の相手方が公務員か民間人かを区別せずに処罰規定をおいている法域もあります。

(2)処罰事例

実際、米国FCPAが日本企業に適用された結果、企業に対する巨額の罰金に加え、贈賄を行った個人に対して拘禁刑(実刑)が言い渡された事案も発生しています。いずれの事案も、米国外における外国公務員への贈賄行為が処罰対象となっており、その中には、一見したところ米国とは関係の薄い事案もありました。

FCPA違反で摘発された日本企業の例

| 年 | 企業 | 罰金・制裁金 | 問題のあった国 ・地域 |

|---|---|---|---|

| 2011 | 日揮 | 2億1,180万ドル | ナイジェリア |

| 液化天然ガス施設の受注 | |||

| ブリヂストン※ | 2,800万ドル | 中南米など | |

| タンカー用ホースの販売 | |||

| 2012 | 丸紅 | 5,460万ドル | ナイジェリア |

| 液化天然ガス施設の受注 | |||

| 2014 | 丸紅 | 8,800万ドル | インドネシア |

| 発電所の受注 | |||

| 2015 | 日立製作所 | 1,900万ドル | 南アフリカ |

| 与党関係者への金銭提供 | |||

※は独禁法違反事件の罰金含む

出所:2015年10月19日付け日本経済新聞「日本勢、摘発リスクに備え 米、国外案件で贈賄取り締まり強化」

ちなみに、英国UKBAは、先例が徐々に集積しているとはいえ、外国企業に対する取締り発動のさじ加減には未知数の部分があります。米国FCPAとの主な相違点としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公務員でない者(民間企業等)に対する贈賄も処罰対象になり得る

- 贈賄防止懈怠罪(他社が自社のために贈賄を行うのを防止しなかったという不作為犯の類型)が規定されている

- ファシリテーション・ペイメント(後述)が許容される場合についての例外がない

- 違反者に対する罰金額の上限がない など

しかしながら、英国UKBAといえども、企業のコンプライアンス体制という観点から求められる事項は、米国FCPAと大差ないように思われます。

日本企業のコンプライアンス体制確立に向けて必要なこと

海外での典型的な贈賄パターンを知る

いずれの根拠法令の下においても、外国公務員への贈賄として処罰対象となった事例や、そうでなくても一般的に問題になりがちな事例には、多かれ少なかれ共通点があるように思われます。そのため、意図せずして贈賄行為が行われることがないよう、典型的な事例については、日本企業の経営陣や法務部が教育・研修等によって社内(場合によってはこれに加えて関連会社)の役員・従業員に周知すべきです。

注意すべきケースは種々ありますが、以下、典型的な事例を2つ挙げておきます。

(1)来日する外国公務員に対する贈答・接待等

まずは、視察等の目的で来日する外国公務員に対する贈答・接待が挙げられます。日本企業が海外に進出する場合、進出先国の所轄官庁に所属する公務員が、日本への観光旅行を兼ねて、日本本社を工場視察等の目的で訪問する場合があります。これを迎え入れる日本企業としては、進出先の国で少しでも高い評価を得たいのに加え、日本的な「おもてなし」の文化も相まって、これらの外国公務員に対し、視察旅行に付随して不必要な贈答・接待等を行ってしまうことがないよう、注意が必要です。

この場合は、贈答・接待相手となる公務員が、当該企業に事業許認可を与えるか否かの決裁権限を有する場合も多いと思われることから、これが贈賄と評価されるリスクはさらに高くなります。たとえば、以下のような行為は原則として控えるべきです。

- 企業側の費用負担で外国公務員を視察と直接関係のない観光旅行に同伴する

- 公務員以外の者(家族等)を同伴したり、また視察中であっても企業側が外国公務員に対して華美な饗応や贈答を行う

(2)ファシリテーション・ペイメント

その他、いわゆる「ファシリテーション・ペイメント」と呼ばれる類型が挙げられます。これは多くの新興国で見られるもので、定型的な行政行為を促進(スピードアップ)する対価として、現地公務員が法令上の根拠なく支払いを求める比較的少額の金銭を意味します。

このファシリテーション・ペイメント自体が多義的な用語であるため、多種多様な文脈で用いられます。しかしながら、日本企業は役員・従業員に対し、これは賄賂の一種であって、金額の多寡を問わず原則として違法である旨を徹底し、そのような支払い要求があった場合の対策をマニュアル化することも必要です。万一やむを得ず支払ってしまった場合には、その当事者となった役員・従業員には本社に確実に報告させ、企業として再発防止策を講じるべきです。

このようなファシリテーション・ペイメントは、1回当たりの金額は少額でも悪しき慣習として反復されやすく、会計帳簿上でも別の名目で虚偽の記載がなされる等の別の違法行為を伴う(その結果、米国FCPAの下では会計不正の罪にも問われ得る)こともあるため、注意が必要です。

進出国、業種、取引先等により異なる贈収賄リスクに対応する

上記のとおり、贈賄を防ぐにはまず典型的な事例を知ることが必要ですが、日本企業としてとるべき対策は、杓子定規的なマニュアルを当てはめるのではなく、進出国、業種、取引先その他個別具体的な事情を勘案し、リスクの程度や性質に見合ったものであるべきです。個別的なリスク評価とそれに相応しい対策というのは、英国UKBAをはじめとする海外の腐敗行為防止法制のガイドライン等でも特に重視されているところです。

また、これらの点についてリスクを調査して評価したプロセスは、社内で証拠化して保存することが重要です。

(1)進出先の国・地域における贈収賄リスクの評価

各国における贈収賄リスクの数値的な指標として代表的なものには、Transparency International(TI)が1995年以来毎年公表している腐敗認識指数(Corruption Perception Index)が挙げられます。TIのウェブサイトにおいて、各国政府の腐敗認識指数と国別順位が掲載されています。

多くの新興国はこの腐敗認識指数が低い(すなわち、贈収賄リスクが高い)という評価がなされており、日本企業がそのような国に進出する場合には、特に注意が必要です。

(2)業種・業態別のリスク

同じ進出先の国・地域内でも、贈収賄が蔓延している業種・業態とそうでないものがある場合もありますので、現地の投資関連情報等をこまめに調べることが重要です。

一般論からいえば、政府機関が深く関与する事業(インフラ建設、ゼネコン、工場操業を伴う製造業等)や、人とのネットワーキングを媒介することを業とする者(販売代理店等)は、比較的高リスクと考えるべきでしょう。

(3)取引先固有のリスク

さらに、取引先となる個々の企業のコンプライアンス体制についても、デュー・ディリジェンス等の方法で慎重に調査して見定める必要があります。

具体的には、取引先企業の実体、評判(前科報道等の有無)、業務遂行能力、コンプライアンス体制のほか、報酬水準の適正さ、報酬の支払い方法(不要な第三国、第三者を経由する等ということがないか)、経費処理の明瞭性、贈収賄防止条項への反応等が一般的なチェックポイントであるといわれています。これらについて疑義が生じた場合は、いわゆるレッド・フラグとして要注意の取引先ということになります。

その場合の対処方法は、ケースバイケースなので一律には論じがたいのですが、保守的に考えるのであれば、その取引先を起用しないという選択が無難でしょう。その判断が難しい場合に、社内でどのような決裁・承認プロセスを経るべきかについては、その判断能力や責任の所在等の観点から難しい問題ではあります。

日本企業としては、現場の事情(事実関係)に通じた駐在員等が自律的な判断を行えるように、駐在員等に事前に教育・研修を行って鑑識眼を養うほか、それでも疑義が残る場合には早めに弁護士等の専門家に相談することが必要でしょう。

シリーズ一覧全6件

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 資源・エネルギー