契約プレイブックとは?導入メリット、具体例、作り方・運用のポイント

取引・契約・債権回収

契約プレイブックとは、各社における原則的な契約条件や許容可能な変更の限度等のルールを明文化したマニュアルのことをいいます。

契約プレイブックにより、契約レビューの基準を組織全体で統一的に適用・運用することで、リスク管理方針等との整合性や内容面のクオリティの向上が期待できます。また、契約プレイブックの整備によって契約業務の自動化・外部化が進み、法務部門のリソースをより重要性の高い契約や事案に集中することが可能になります。

さらに、生成AIや法務アウトソーシングの普及・発展の流れの中で、契約プレイブックに基づく契約レビューを、リーガルテックツールやMicrosoftのCopilotやGoogleのGemini等の汎用生成AIを活用して効率化したり、法律事務所に一括してアウトソースする等、契約プレイブック活用の可能性はより高まっていくと予想されます。

本稿では、契約プレイブックの基本を説明した上で、作成方法や運用・見直しのポイントについて解説します。

契約プレイブックとは

契約プレイブックとは、秘密保持契約、販売契約や購買契約、ライセンス契約等の特定の契約類型について、自社における主要な規定項目に関する原則的な条件や許容可能な変更の限度等のルールを明確にし、企業全体で統一的に適用・運用できるようにしたものです。

契約プレイブックの形式は各社各様ですが、WordやGoogleドキュメントを用いて表形式で作成するケースが比較的多い一方、Excel やスプレッドシートの形式で作成する例も見受けられます。

海外企業の法務部門、特にコモンロー・判例法を背景とする国々(米国、英国など)では、契約プレイブックは不可欠なツールとして広く導入・活用されています。

日本においては、まだ一般的なプラクティスが確立されているとはいえないのが現状です。今後、日本の各企業の法務部門において、効果的な契約プレイブックのプラクティスが適切な形で発展し、契約業務の効率性・クオリティの向上が実現されていくことが期待されます。

契約プレイブックの導入のメリット

(1)契約のドラフト・レビュー・交渉・締結後におけるメリット

契約プレイブックを整備することで、法務部門における契約レビューの基準が統一され、担当者のスキルや経験の相違によるバラつきを防止できます。これにより、整理された方針の下で、契約ごとの条件やリスク管理方針との整合性、内容面のクオリティを確保することができます。

また、当初から明確な方針に基づいて契約のレビュー・交渉が行われるため、社内における契約のドラフト・修正作業を迅速・効率的に実施できるだけでなく、契約相手方との交渉も、社内の全関係者が共通の理解に基づいて効果的に行うことが可能となります。

さらに、契約ごとの条件の統一性・整合性が向上するため、契約締結後の履行段階における各種条件の遵守や管理も容易になります。加えて、プレイブックの検討・維持を通じて、法務部門内のナレッジを整理・共有し、蓄積・継承していく効果も期待できます。

(2)さらなるメリット・可能性(関係部門への権限移譲、法務アウトソーシング・AIレビューの活用等)

契約プレイブックの活用をもう一段階先に進めると、契約プレイブックを調達・事業部門等の関係部門と共有し、内容や背景・留意点等について説明・議論を行って理解を共通化するだけでなく、比較的定型的で複雑でない契約類型については、関係部門に運用を委ね、契約プレイブックの原則から外れる判断が必要となる場合等の限定的な場合のみ法務部門が関与する対応も可能になります。

また、契約プレイブックの内容をAI契約レビューツールに反映することで、当該契約類型の契約レビューを自動化したり、一定の契約類型について、契約プレイブックの内容に従ったレビューを外部の法律事務所にアウトソースすることも考えられます。詳細は後述5-3をご参照ください。

現在のリーガルテックや法務アウトソーシングの普及・発展の流れの中で、契約プレイブックの活用の可能性はより高まっているといえます。

契約プレイブックの導入のハードル

このようにメリットの多い契約プレイブックですが、これまでは必ずしも日本企業の法務部門において幅広く利用されてきたわけではありません。

その理由として、そもそも契約プレイブックが十分に認知されていなかったという事情のほか、たとえば以下のようなハードルの存在が挙げられます。

- 契約プレイブックの作成に多大な時間と労力が必要となる

- 法務部門で取り扱う契約の種類が多く、どの契約類型についてプレイブックを作成するのが効果的かの判断が難しい

- せっかく契約プレイブックを作成しても、実際に効率的・効果的に運用することは容易ではない

以下では、契約プレイブックの作成と運用の方法について、これらのハードルへの対処法も踏まえつつご紹介していきます。

契約プレイブックの作成方法

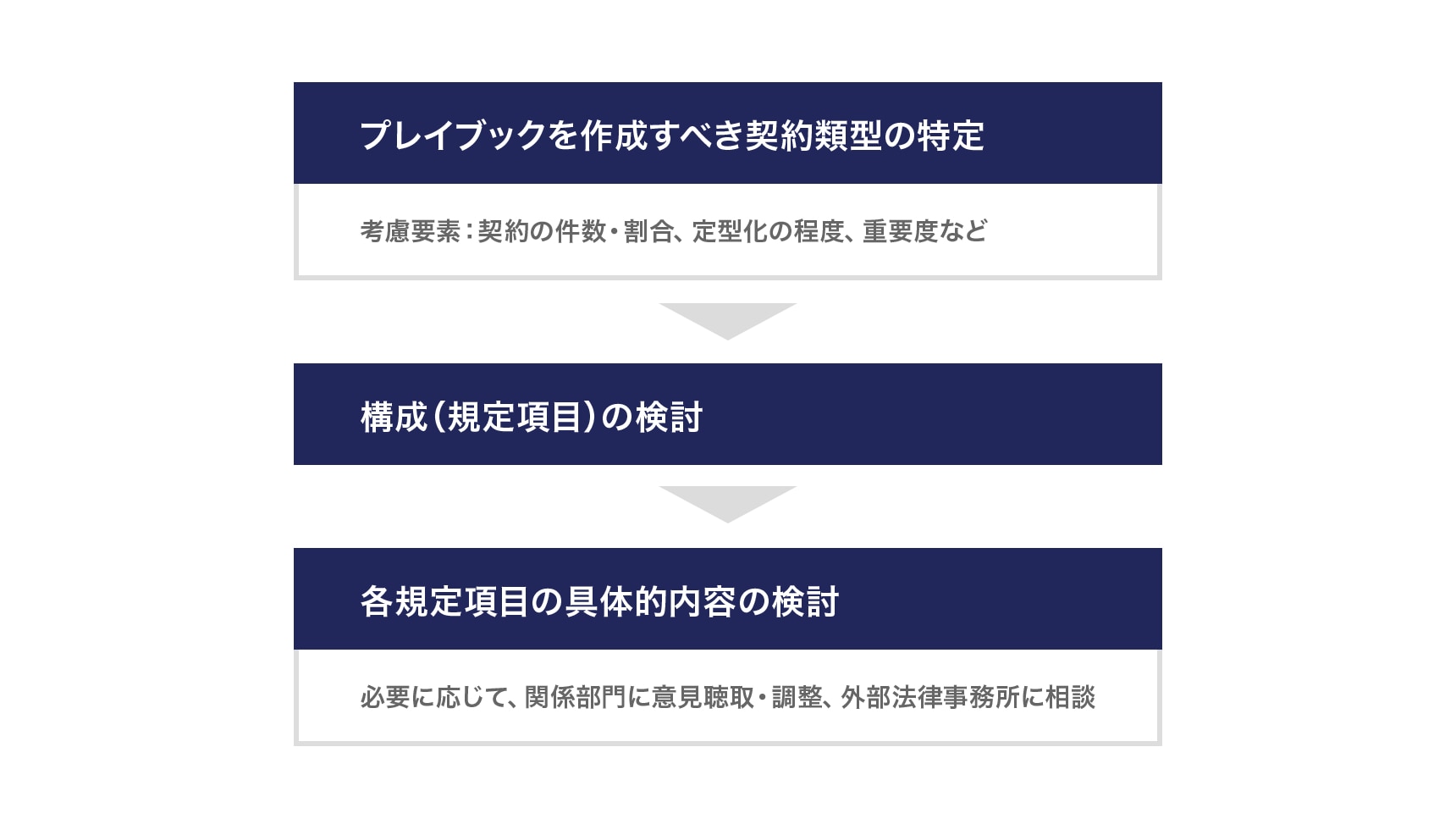

企業が契約プレイブックを作成するにあたっては、たとえば以下のような流れが考えられます。

契約プレイブック作成の流れ

対象とする契約類型の特定

契約プレイブックにより期待できる効果の多寡は、各企業の業務や契約類型等の状況に応じて大きく異なり得ます。そのため、導入にあたっては、高い効果が期待できる契約類型を適切に見定めて実施することが重要となります。

(1)契約件数・割合

契約プレイブックの導入により大きな効果が期待できる契約類型は、まず、契約件数が多く、企業の契約全体に占める割合が高い契約です。

契約プレイブックの作成と運用には一定の労力やコストが必要となるため、費用対効果の観点からは、契約件数・比率の大きな、よりボリュームの大きい分野から導入することが合理的です。もちろん、ボリュームの少ない契約類型に導入することも、契約レビュー・交渉のクオリティ向上の観点からは意味がありますが、相対的な優先度としては低くなる場合が多いと思われます。

ボリュームの観点からの検討にあたっては、感覚だけに頼らず、過去3か月~1年間程度の期間中にレビュー・締結した契約の件数や要した時間・工数等を数値で可視化した上で分析すると、優先すべき分野がより明確となるだけでなく、業務の偏りや交渉戦略等、他にもさまざまな改善点が見えてくる場合があります。

(2)契約の定型化の程度

契約がどれくらい定型的なものであるかという点も、契約プレイブック導入にあたっての重要な考慮要素です。定型的であるほど、導入・運用は容易です。非定型の契約類型は、難易度や複雑性は上がるものの、件数が多い場合は、導入の必要性がより高くなります。

また、契約がどれくらい定型的なものであるかによって、契約プレイブックの導入により期待される効果が異なり、その作成および運用にあたってのアプローチにも違いが出てきます。

具体的には、契約が定型的である場合は、主要な契約項目を特定した上で、交渉上の選択肢を含めて、簡潔な契約プレイブックを作成しやすく、運用も比較的容易というメリットがあります。

加えて、当該契約類型について、既に自社のひな形があり、その使用頻度が高い場合には、ひな形とセットで契約プレイブックを整備することで、関係部門への権限移譲やAI契約レビュー・法務アウトソーシングの活用等、高い効率性の実現が期待できます。詳細は後述5をご参照ください。

他方で、契約が定型的でない場合についても、契約プレイブックの作成および運用の難易度や複雑性は上がるものの、相応の件数がある場合には、個々の契約の条件の整合性を維持し、適切なリスク管理や規定内容のクオリティの維持を実現する観点からは、契約プレイブックの整備の必要性はむしろ高くなります。

(3)契約の重要度

同様に、契約の重要度も、契約プレイブック導入にあたって考慮すべき要素です。重要度が高いものについては、契約レビュー・交渉のクオリティの確保およびリスク管理の向上、重要度の低いものについては、効率性の向上がそれぞれ主眼となり、契約プレイブック導入にあたっての狙い・アプローチに違いが出てくる要素となります。

契約プレイブックの構成

導入対象とする契約類型の特定後、実際に契約プレイブックの作成に取りかかります。

契約プレイブックの一般的な構成の例としては、次のようなものが挙げられます。

- 冒頭:適用対象とする契約類型を定義する

本体:主要項目ごとに、原則とする条件、許容可能な変更の限度について、レビュー・交渉時に考慮すべき事項と留意点等とともに規定する

- 最後に:契約プレイブックの基準から外れた対応が必要となる場合の取扱い・手続等について規定する

ボリュームとしては、数ページから数十ページまでさまざまなパターンがあり得ます。

実務においては、適切性と迅速性を両立しつつ、ビジネスのスピード感の中で事業部門等の関係部門との協働が求められるため、真に重要なものに対象項目と内容を絞って数ページから10ページ程度の簡潔なものとすると、適度に柔軟性があり使いやすいものとなるでしょう。

契約プレイブックの規定ポイントと具体例

2-2で紹介した契約プレイブックの構成例①〜③に沿って、実際に規定するにあたってのポイントと具体例について説明していきます。

契約類型の定義

(1)検討ポイント

まず、冒頭で適用対象となる契約類型を明確にしておくことが重要です。契約プレイブックを、その作成者だけでなく、法務部門内外の幅広い関係者が長期間にわたって利用することを考慮し、適用の有無等、運用にあたっての混乱を回避するためです。

適用対象の明確化が必要な例としては、たとえば、以下のようなものが考えられます。

- 「販売契約プレイブック」:最終顧客との直接の販売契約と販売代理店との販売契約の区別

- 「購買契約プレイブック」:部品・製品、原材料、生産機械等の購入契約の区別

- 「秘密保持契約プレイブック」:通常の取引・研究開発の検討等に関する秘密保持契約とM&A等の検討に関する秘密保持契約の区別

(2)具体例

契約類型の定義の一例

原則とする条件、許容可能な変更の限度、レビュー・交渉時に考慮すべき事項・留意点等

(1)検討ポイント

次に、契約プレイブックの本体部分において、主要な項目ごとに、レビューおよび交渉の方針を整理して規定します。この「主要な項目」については、前述のとおり、必ずしも考え得るすべての規定項目について方針を規定する必要はなく、契約プレイブックを実用的で利用しやすいものとする観点から、対象を重要な項目に絞ることも可能です。

(2)具体例

たとえば、「販売契約プレイブック」を作成する場合について考えてみましょう。価格・支払条件、数量・キャンセル条件、品質保証期間、補償の条件・方法、補償額の上限、知的財産権の取扱い等は、対象とする必要性が高いと考えられます。一方、販売対象商品の品番・型式、仕様に関する規定等の事務的な意味合いの強い規定や、分離可能性、完全合意、誠実協議等の一般条項的な規定については、契約プレイブックの規定対象とする必要性は、一般に必ずしも高くないといえます。

「販売契約プレイブック」の規定項目の必要性判断の一例

| 必要性が高い | 必要性が必ずしも高くない |

|

※契約期間、秘密保持、権利義務の譲渡禁止、準拠法・紛争解決方法等については、プレイブックで簡潔に取扱いを規定しておくことが考えられる。 |

各項目のレビュー・交渉の方針については、自社における原則的な条件を明確にしつつ、相手方との交渉で変更・譲歩が必要となった場合に許容可能な変更について規定します。この点、変更・譲歩に関する最終的なボトムラインだけでなく、中間的な選択肢もいくつか定めておくと交渉が進めやすくなります。

また、各項目について、レビュー・交渉時の主な考慮事項や留意点を付記しておき、交渉時のポジションの選択について、当該項目の意義・リスク要素等に関する適切な理解に基づいて担当者が判断できるようにします。

たとえば、販売契約における品質保証期間について、原則条件は引渡しから6か月としつつ、中間的なポジションとして8か月や1年を許容し、ボトムラインとして、品質問題のリスクの低い(新規でない)既存の汎用品に限り1年6か月まで認める等と定めておくことが考えられます。

レビュー・交渉の方針の規定例

| 規定項目 | 原則 | 中間譲歩ライン | ボトムライン |

|---|---|---|---|

| 支払条件 | インボイス発行から30日以内 | インボイス発行から45日以内 ※顧客の需要性・信用度及び支払サイト延長に伴う財務的影響を検証の上で、財務部長承認取得(取引高が大きく重要な顧客ほど、支払サイト延長に伴う当社への財務インパクトが大きい点に留意) |

インボイス発行から60日以内 ※特に重要性・信用度の高い顧客に限り提案可 ※財務本部長承認取得 |

| 品質保証期間 | 引渡しから6か月 | 引渡しから1年 ※できる限り1年よりも短い期間で提案 ※補償上限額の限定等でリスクの軽減を図る ※対象製品の特性に鑑み許容可能な保証期間について、事業部門(製品所管)・品質保証部門の担当部長承認取得 |

引渡しから1年6か月 ※既存の汎用品に限り1年6か月まで譲歩可 ※事業部門(製品所管)・品質保証部門の本部長承認取得 |

| 補償上限 | 品質不良等に関する補償額は前年度の顧客への対象製品販売額の20%を上限 ※参照すべき前年度販売がない初年度は適切な固定額(◯億円等)を上限に設定可能 |

品質不良等に関する補償額は前年度の対象製品販売額の50%を上限 ※できる限り50%よりも低い数値で提案 ※高い補償上限を適用する補償類型はできる限り限定する(知的財産権侵害等) ※対象製品の特性・利益率等に鑑み許容可能な補償上限について、事業部門(製品所管)・品質保証部門の担当部長承認取得 |

品質不良等に関する補償額は前年度の対象製品販売額の100%を上限 ※特に重要性の高い戦略的な顧客・取引に限り提案可 ※事業部門(製品所管)・品質保証部門の本部長承認取得 |

(3)より望ましい対応

これらの契約レビュー・交渉における選択肢の内容や幅については、自社や関係する取引先・ビジネスの実情を反映した実効性の高い内容とすることが重要です。

そのため、法務部門内部における過去の契約レビュー・交渉の結果の検証・分析や議論に加え、規定項目の性質に応じて、事業部門や品質保証、財務等の関係部門の意見を聴取するとともに、法令に関する部分等については外部法律事務所の知見を求めることも考えられます。

加えて、原則的な条件からの変更・譲歩について判断する際に、別途確認を経るべき部門についてもあらかじめ明確に定めておくことが望ましいです。これにより、関係部門に必要な確認がされないまま、履行が困難な契約条件が合意されるような事態を防止し、適切な裏付けのある交渉判断を確保します(たとえば、支払条件を変更・譲歩する場合は財務部門、品質保証の期間・条件を変更・譲歩する場合は品質保証部門への確認を要求する等)。

さらに、交渉上のポジションの決定についても、中間的なポジションまでの変更・譲歩は部長レベル、ボトムラインまで至る変更・譲歩は本部長レベル等、変更・譲歩のレベルごとに、必要となる承認の取得先を定めておくとよいでしょう。こうすることで、よりハイレベル・大局的な観点からの判断を確保し、交渉担当者独自の判断による安易な変更・譲歩を抑止する効果が期待できます。

上記に加え、自社の契約ひな形が存在する場合には、契約プレイブックの内容を契約ひな形の規定内容と整合させることで、契約レビュー・交渉の効率化という契約ひな形と契約プレイブックの効能を相乗的に高めることが可能となります。

基準から外れた対応が必要となる場合の取扱い・手続等

(1)検討ポイント

契約プレイブックにおいて、できる限りの範囲の契約レビュー・交渉の方針を定めても、取引の重大性や特殊性、ビジネス上の必要性、契約相手方との力関係の偏り等の事情によって、契約プレイブックの基準から外れた取扱いを検討せざるを得ない状況も生じ得ます。

このような、契約プレイブックの基準から外れた対応が必要となる場合の取扱い・手続等についても、適切なエスカレーションのルールを事前に定めておくことが重要です。これにより、基準に基づく過度に硬直的な運用によるビジネスへの弊害を回避しつつ、関係部門や交渉担当者による安易な譲歩や逸脱についても防止し、会社として適切なリスク管理と判断が可能となります。

(2)具体例

たとえば、以下のように、契約プレイブックに定めたボトムラインを超える取扱いに合意することとなる場合について考えてみましょう。その金額的なインパクト等も考慮しつつ、当該取扱いに合意するビジネス上の必要性・合理性やそれにより生じるリスクの内容・顕在化した場合のインパクトおよびリスク軽減措置等を整理・分析した上で、社長や担当役員の決裁や役員会の決議を必要とする等、適切なエスカレーションと意思決定のプロセスを規定しておくことが考えられます。

契約プレイブックに定める基準を逸脱する場合の取扱い・手続についての規定例

規定項目 |

ボトムライン逸脱に関する承認手続 |

| 支払条件 | すべて:CFO(財務担当役員)による承認 |

| 品質保証期間 | すべて:役員会議による承認 |

| 補償上限 | 対象製品の年間販売額〇億円未満:事業担当役員による承認 対象製品の年間販売額〇億円以上△億円未満:CEO(社長)による承認 対象製品の年間販売額△億円以上:役員会議による承認 |

| 一般条項(契約期間、秘密保持、権利義務の譲渡禁止、準拠法・紛争解決方法等) | すべて:CLO(法務担当役員)による承認 |

契約プレイブックの運用方法

導入時のポイント

完成した契約プレイブックの導入にあたっては、法務部門内部での運用方法に関する細目の決定のほか、法務部門外の関係部門に対しても周知し、必要に応じて説明のためのセッションや効果的な運用のための意見交換等の機会を設けることを検討するとよいでしょう。内容および運用手続に関する相互理解を深めることが重要となるからです。

特に、契約相手方とのやり取りの直接の窓口となることが多い調達や事業部門等の関係部門に契約プレイブックの内容を共有し周知することで、ビジネスラインでの議論から実際の契約文言の交渉・締結に至るまで、契約に関する相手方とのやり取りを一貫性をもって効果的に行うことが可能となります。

なお、契約類型の性質に応じて、最終的に許容可能なボトムラインや考慮要素についてすべて共有してしまうことで、かえって関係部門による安易な譲歩を誘発してしまうことも考えられます。そのような懸念がある場合には、法務部門内部の契約プレイブックと、法務部門以外の関係部門に共有する契約プレイブックとの間で、記載の範囲や粒度を調整することも、実務的な選択肢としてはあり得ます。

継続的な更新と改善

そして、契約プレイブックは一度の作成・導入で終わりではなく、定期的に見直し・改善を行っていくことが極めて重要です。

具体的には、1年ごと等の適切な周期で、契約プレイブックの効果・課題等のレビューを行い、必要な改善を行っていくことがベストプラクティスといえます。そのためには、導入後の契約事例について、規定項目ごとの契約プレイブックの原則的な条件からの変更・譲歩の有無や内容・頻度、レビュー・交渉時に生じた問題点等の知見を蓄積しておくことが必要です。

また、実際に紛争等で問題となった契約条項がある場合や、当該契約類型に関して新たに対処すべき法令上のリスクや課題が発生した場合には、それらの紛争等による教訓や新たなリスク・課題への対策について、定期的な見直しサイクルを待たずに適時に契約プレイブックに反映し、契約プレイブックの十分性・有効性を維持し続けることも重要です。

契約プレイブックのフォーマット化による他契約類型への拡大

さらに、優先度の高い契約類型に契約プレイブックを導入した後は、それを通じて得られた経験やノウハウをベースにして、他の契約類型についても契約プレイブックの作成・導入を進めていくことが考えられます。当初の導入を通じて契約プレイブックの基本的な構成・内容や運用のフォーマットを定めておくことで、後々、他の契約類型についても契約プレイブックの作成・導入をより効率的に行うことが可能となります。

契約プレイブックのさらなる活用

契約ひな形との併用

契約ひな形は、特定の契約類型の契約条件を統一・整合させる点で、契約プレイブックと目的・機能が共通しており、これらを相互に組み合わせることで相乗的な効果を発揮します。

当初から契約ひな形が存在する場合には、契約ひな形の内容を考慮して契約プレイブックを作成することが合理的です。

また、契約ひな形があらかじめ存在しなくても、契約の定型化の程度や契約相手方との力関係等から、契約ひな形の活用の余地が当初から認められる場合には、契約プレイブックの作成と合わせて契約ひな形を整備することも考えられます。さらに、契約プレイブックの作成・運用を通じて得られた事例・経験を活用して、後から契約ひな形を作成することも考えられます。

契約プレイブックと契約ひな形を併用する場合は、契約ひな形の利用を促すための工夫が必要です。

まず、関係部門に対して、ひな形利用のメリット(ドラフト・レビューが効率化し契約締結が早期に実現可能となることや、契約条件の有利さ・安定性等)を説明して理解を得ることが重要です。

これに加え、契約プレイブックにおいても、自社ひな形の利用を推奨するとよいでしょう。たとえば、他社ひな形を使用する場合には一定の条件の充足や社内承認の取得等を要求し、関係部門に自社ひな形利用のインセンティブ(他社ひな形使用のディスインセンティブを設ける)を設けることが考えられます。

関係部門への権限移譲

さらに、契約プレイブックの内容が十分に整理され、その内容や留意点について調達や事業部門等の関係部門と理解の一致が得られ、運用についても安定性が確保できた場合について考えてみましょう。

定型的で重要性やリスクも比較的高くない類型について、契約プレイブックの基準に従う限りにおいて、関係部門のみで契約の手続を進められるようにし、法務部門の関与を限定することも選択肢になり得るでしょう。これにより、契約条件の安定性を確保しつつ、契約交渉・締結の迅速化・効率化が可能となります。

もちろん、この場合でも、契約プレイブックの原則から外れた取扱いが必要となる場合や、金額規模等による重要性が認められる場合には、法務部門の関与を必要とすることで、適切なリスク管理の観点からの調整を行うことが可能です。

AI契約レビュー・法務アウトソーシングの活用

契約プレイブックは、契約レビュー・交渉の基準を統一的・整合的にルール化するものであるため、AI契約レビューとの相性が極めて良いといえます。契約プレイブックの基準に基づく契約のレビュー・修正を、AIツールにより自動化することで、契約プレイブックの効果を最大限に引き出すことができます。

したがって、契約業務の効率化の観点からは、契約プレイブックの導入と、契約ひな形との併用に加え、AI契約レビューを通じた自動化が1つの到達点と考えられます。

なお、最近の企業用OSと連携した汎用的な生成AI(MicrosoftのCopilot、GoogleのGemini等)の性能の向上により、これらの汎用的な生成AIを用いて、契約ひな形・契約プレイブックをベースとしたレビュー対象契約の比較・分析を行うことも考えられます。これにより、販売契約、購買契約や秘密保持契約等、一般性の高い契約類型については、短時間での契約ひな形・契約プレイブックとの相違点や欠落の指摘や規定項目の一覧表の作成等、初期的な対応としては一定レベル以上の活用が可能となっています。

AI契約レビューツールの導入に際しては、汎用的な生成AIを活用する場合を含め、ある程度詳細な契約プレイブックの作成が必要となる場合が多いといえます。その場合には、外部の法律事務所から、契約プレイブックの叩き台となるひな形やサンプル等の提供を受けることも可能です。

また、AI契約レビューの導入のほか、契約プレイブックに基づく契約のレビューを外部の法律事務所にアウトソースすることも考えられます。この場合、特殊なケースや例外的な場合の対応も可能となるため、AI契約レビューよりも柔軟な運用が可能となります。

場合によっては、AI契約レビューと法務アウトソーシングの双方の利点を生かすため、法律事務所に対して、契約プレイブックに基づくAIツールを活用した契約レビューをアウトソースすることもあり得ます。

このように、契約プレイブックの整備を基礎として、一定の範囲の契約業務の自動化・外部化を進めることで、法務部門のリソースをより重要性の高い契約や事案に集中することが可能になります。さらに、契約プレイブックの作成および継続的な更新・改善を通じて、契約条件や交渉戦術等に関する知見・ノウハウの蓄積・整理が進むことで、契約の内容面のクオリティの向上にもつながっていきます。

ARX法律事務所

ARX法律事務所

ARX法律事務所