なぜ、DXは法務からはじめるべきなのか?「Legal Innovation Conference」講演レポートPR

法務部

目次

- 法務部門が戦略部門になるために − DX時代の法務の在り方

- DX時代における『ハイブリッド型法務』法務アウトソースサービス活用術

- いよいよフリーランス法施行! 下請法等との相違点と法務が知っておくべき実務上のポイント

- AI契約書レビューに頼らない法務が求めるリーガルテック『BoostDraft』

- 法務チャットボットはなぜ成功しないのか~法務領域のテクノロジー活用最前線~

- 生成AI法的論点の最新動向

- 法務が知っておくべきセキュリティインシデントと個人情報漏えい対策

- 法務DXに欠かせない、契約データベース『Contract One』

- SPECIAL TALK 責任者たちが語る、法務のDX事情

- 登壇者との交流や法務の取り組み・課題を共有する懇親会を開催

- 今年も開催決定!先行申込はこちらから

法務部門はもちろん、多くの企業や組織が取り組むDX。柔軟な働き方やコストの削減といったメリットがある一方、DXの本質である業務の変革や中長期的な価値創出には十分つながっていないなど、新たな課題が浮かび上がっています。

そうしたなか、2024年11月28日にJPタワーホール & カンファレンスにて「Legal Innovation Conference〜法務からはじめる 全社DX~」と題したカンファレンスが開催されました。

日本企業の法務を担う専門家や実務家が一堂に介したこのカンファレンスでは、法務が主体となってDXを進めていくべき理由、より一層活躍するためのノウハウや考え方などが示されました。本稿ではその一部をお届けします。

法務部門が戦略部門になるために − DX時代の法務の在り方

国広総合法律事務所 パートナー/弁護士 國廣 正 氏

かつては、「総務部文書課」と呼ばれ、契約書の管理業務にとどまっていた法務部門。現在は、法令遵守に重点を置いた予防法務の枠を超え、戦略的な役割を果たす「戦略法務」への変革が求められているといいます。

國廣氏は、その例として、2010年に発覚した株式会社あおぞら銀行のインサイダー事件を挙げます。研修テストでも満点をとっていた元行員による悪質な犯行。元行員は、研修等で得た法律知識も利用し、言い逃れを図ったといいます。つまり、予防法務ではリスクに対応しきれないということです。

こういった現状で法務部門に求められるのは、まずインテグリティ(誠実性)を突き詰めて企業倫理や組織文化を確立すること。そのうえで、契約交渉における適切なリスクテイクなど、戦略的にリスクを管理しつつ、企業の成長を支援する役割を果たすべきであると説きました。

さらに國廣氏は、法務部門の在り方として、現代のリスク環境に対応する柔軟な姿勢を持つことが不可欠であり、時にはNGOや機関投資家等との対話も重要になると指摘。規制遵守の監視者にとどまらず、経営戦略のパートナーとして企業価値を高める存在となるべきであり、DXはそのきっかけやチャレンジするための時間を作るチャンスだと提唱しました。

DX時代における『ハイブリッド型法務』法務アウトソースサービス活用術

Authense法律事務所 弁護士統括 西尾 公伸 氏(第二東京弁護士会所属)

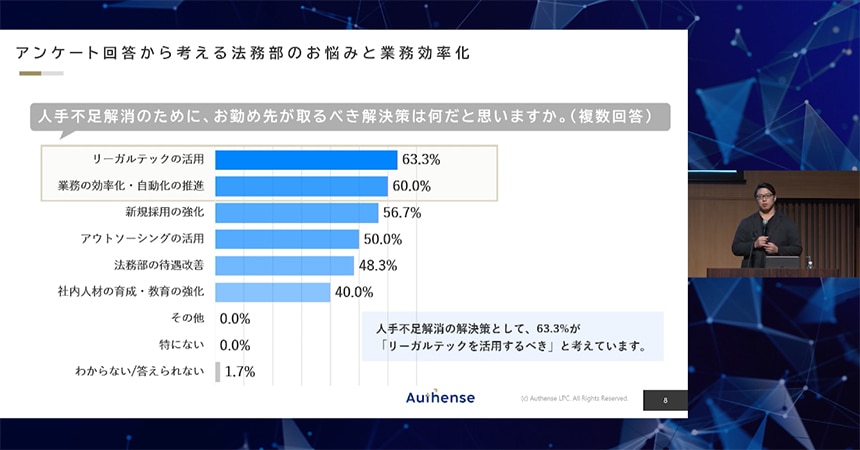

西尾氏は、多くの法務部門が直面する人材不足について取り上げました。そもそも法務人材は、司法試験受験者数などが減少している点から、労働市場への供給が不足している状態です。ここに業務量の増加や専門スキルの必要性、さらに定着率の低下といった要素が加わり複合的に構成されるのが現状の“人手不足”だといいます。

こういった状況を念頭にした対策として、Authense法律事務所の弁護士リソースを活用した法務アウトソースサービス「法務クラウド」を紹介しました。

「法務クラウド」は、法務担当者の急な退職や、法務業務の繁忙期などに合わせて、1ヶ月単位でAuthense法律事務所から法務リソースを調達できるサービスです。

導入事例をもとに、大量発生する契約審査業務の効率化、急なリソース不足への対応など、法務アウトソースがもたらすメリットを示しました。

いよいよフリーランス法施行! 下請法等との相違点と法務が知っておくべき実務上のポイント

弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 籔内 俊輔 氏

籔内氏は、2024年11月1日に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス法)について、下請法との相違点や適用範囲などを講演しました。まず、同法の適用対象となるのは、業務委託として発注を受けた事業者であること。そのうえで、受注者が個人事業主の場合は「従業員」を使用していない場合に適用対象になるという点が特徴だといいます。

続いて、下請法との違いに言及し、フリーランス法が資本金の有無に関係なく適用される点や、自家使用のような発注事業者が自ら用いるための役務提供も含まれる点で適用範囲が広いことが説明されました。また籔内氏は、取引条件の明示義務については、フリーランス法では電子的手段による交付が認められ、下請法よりも柔軟な対応が可能であると述べました。

また、報酬支払いに関しては、サービス提供日から60日以内の支払いが原則であり、下請法と同様の規制が存在すると解説。加えて、禁止行為についても類似の規制があると紹介しました。最後に、フリーランス法におけるコンプライアンスの重要性を強調し、研修やマニュアル作成等によって発注担当者が正確な知識を持って発注するようにすること、システム的なバックアップと人的注意の両立が必要であると締め括りました。

AI契約書レビューに頼らない法務が求めるリーガルテック『BoostDraft』

株式会社BoostDraft 共同創業者/ CRO 弁護士 渡邊 弘 氏

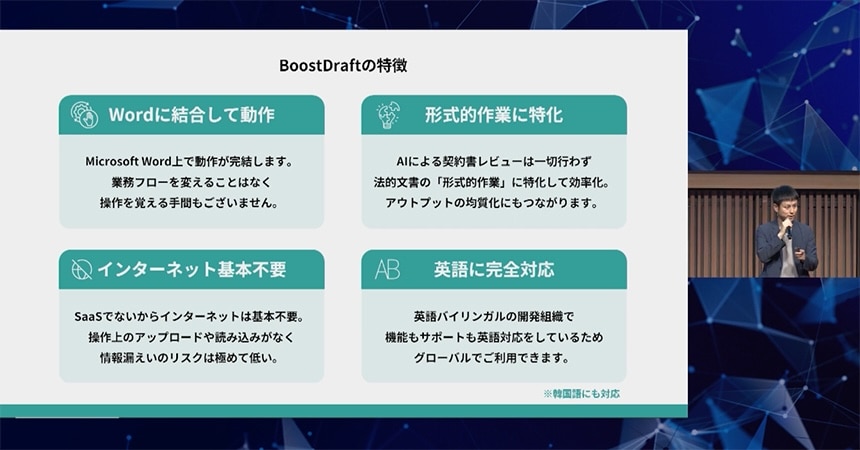

渡邊氏は、法務向け総合文書エディタ「BoostDraft」の特徴について、法務あるあるの課題を交えて説明しました。

契約書レビューには、インデントのずれや表記の揺らぎを修正するような、内容に関わらない形式的な単純作業が数多く潜んでいます。

「BoostDraft」は、法務が慣れ親しんでいるMicrosoft Wordで動作し、形式的な単純作業を自動化します。渡邊氏は、自身のスキルを最大限に活かして契約書レビューをしたい法務担当者へ、価値発揮のための「業務効率化」と「品質向上」を後押しすると力説しました。

法務チャットボットはなぜ成功しないのか~法務領域のテクノロジー活用最前線~

MNTSQ株式会社 代表取締役 / 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 板谷 隆平 氏

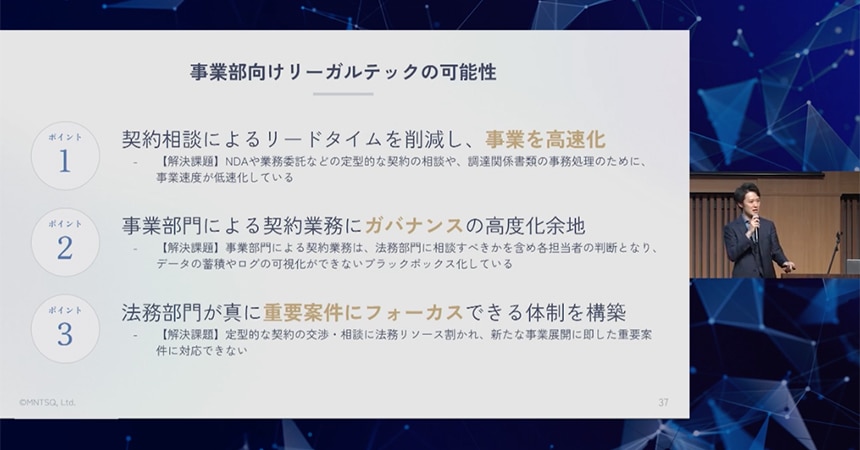

セッション冒頭で板谷氏は、誰でも一瞬でフェアな合意ができる世界を目指して設立されたというMNTSQ株式会社の背景を説明しました。法務部門への定型的な質問に自動で回答してくれるなど、業務効率化の面で期待が寄せられるチャットボット。しかし、成功例は少なく、同様の仕組みを導入する企業からは、回答精度や利用率、メンテナンスの難しさを嘆く声が多いといいます。

また、LLM(大規模言語モデル)の可能性について、法務分野との相性の良さを挙げつつ、誤情報生成(ハルシネーション)の問題や検索機能の改善の必要性を強調しました。板谷氏は、信頼できる情報を学習させるRAG(検索拡張生成)による解決策等も紹介しながら、法務チャットボットの未来として、定型業務の自動化により、法務部門がより重要な案件に集中できる環境を提供するサービスの可能性を示しました。

生成AI法的論点の最新動向

STORIA法律事務所 弁護士 杉浦 健二 氏

杉浦氏は、生成AIに関連する法的論点を3つのテーマに分けて解説しました。まず1つ目は、法的課題の全体像として、著作権、知的財産権、パブリシティ権、個人情報、機密情報、営業秘密、業法規制など、論点は多岐にわたることを説明。そのうえで、特に契約上の約束事や生成AIの利用規約が果たす役割の重要性を強調しました。

2つ目は、個人情報保護法に関する最新動向として、個人情報保護委員会が発表した3年ごとの見直し方針を紹介。生成AIにおける開発と利用の両面でクリアすべき法的ハードルについて詳述しました。

そして3つ目では、LLM(大規模言語モデル)のアップデートによるリージョン(情報を保存するサーバーの所在地)選択の問題についても解説。これまで一部の生成AIサービスにおいて、「ChatGPT」の最新版で国内リージョンが設定されておらず、対応に苦慮するケースが散見されています。仮に国外リージョンを選択する場合、当該国の個人情報に関する制度等への対応が必要になります。

企業は、利用・提供それぞれの視点から、リージョンの制限や、LLMのアップデートで生じうる変更についても利用規約で明記することの重要性に言及し、適切な対応が求められると述べました。

杉浦氏は、これらの法的課題に対する理解と対応が、生成AIを安全かつ効率的に活用する鍵になるとまとめました。

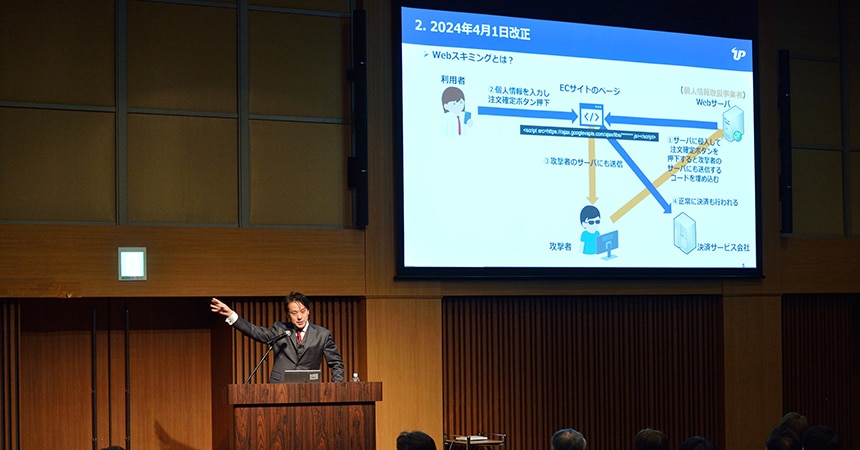

法務が知っておくべきセキュリティインシデントと個人情報漏えい対策

牛島総合法律事務所 弁護士 影島 広泰 氏

影島氏は、法務が知っておくべきセキュリティインシデントと個人情報漏えい対策について、最新の法改正や対応策を解説しました。まず、2024年4月1日に施行された改正個人情報保護法施行規則と、これに伴って改訂されたガイドラインについて、重要な変更点である安全管理措置義務を説明。特に、ウェブスキミングによる漏えいの対策として、“取得しようとしている個人情報”も対象となった点を強調し、ECサイト運営におけるリスク管理の必要性を指摘しました。

次に、漏えい発生時の対応義務について、内部報告、事実関係調査、影響範囲特定、再発防止策検討、報告通知義務の5つを詳しく解説。委託先からの漏えい時における委託元の責任の重要性についても言及しました。

さらに、法務も知っておくべきサイバーセキュリティの最新動向として、ランサムウェア攻撃の増加とその手口について解説。警察庁が公開しているデータによると、ランサムウェアによる被害報告のうち、7割超で「二重恐喝」が行われています。二重恐喝とは、盗取した情報の暗号化、さらにリークサイト等への公開を脅し文句に身代金を要求する手口です。仮にこういった事態に直面した場合、法務担当者はシビアな判断を求められる可能性があります。盗取された情報に取引先に関するものが含まれる場合、影響範囲は自社にとどまらないからです。

こうした脅威のもと、現在のセキュリティ対策では、侵入防止だけではなく、検知と対応の体制構築が不可欠であるといいます。「何も信頼しない」を前提に多要素認証といった技術を活用するゼロトラストセキュリティの概念が、より高いレベルの防御を可能にすると締め括りました。

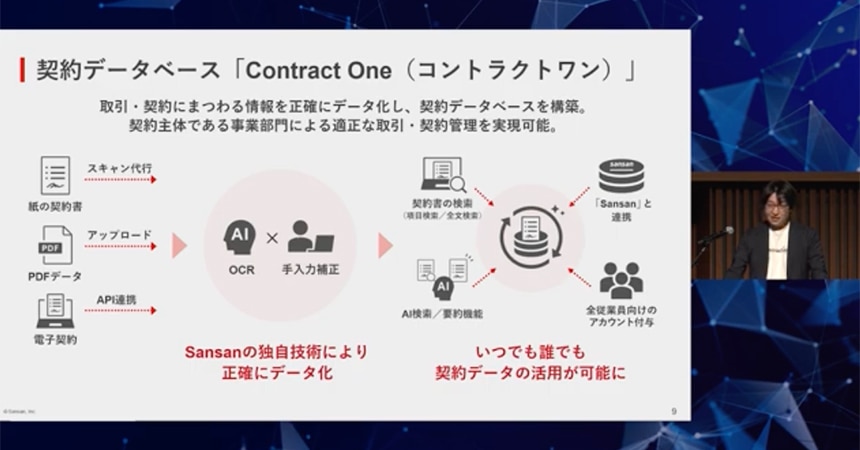

法務DXに欠かせない、契約データベース『Contract One』

Sansan 株式会社 コーポレート本部 総務法務部 ビジネス法務グループ 井上 祐輝 氏

井上氏は、法務担当者かつ実際のユーザーの視点から、法務DXに欠かせないツールとして契約データベース「Contract One」を紹介しました。

企業の契約を取り巻く環境が年々厳しさを増す中、「情報共有不足」や「契約内容の理解不足」により、約6割の企業が契約違反を経験しているという調査結果を共有。従来のExcelベースの台帳管理では、検索性や運用性に限界があり、リスク管理の観点から多くの問題が発生してしまうと指摘します。

「Contract One」は、AIと手入力補正を組み合わせた高精度なデータ化で全社横断の契約管理を実現。検索性の向上、契約書同士の関係性を踏まえた体系的な管理が可能になり、法務と事業部のコミュニケーションも効率化すると語りました。

SPECIAL TALK 責任者たちが語る、法務のDX事情

パネルディスカッションでは、渥美坂井法律事務所・ 外国法共同事業 弁護士/パートナー 三浦 悠佑氏をモデレーターに迎え、法務組織の規模が異なるさまざまな企業の責任者より各社での法務組織の実態とDXの実情、そして現状抱えている課題等についてお伺いしました。

PART 1. 小規模法務部門

小規模法務部門には、次の3名がパネリストとして登壇。

- X(旧Twitter) Legal Lead for Japan and Korea 王 懐斯 氏

- 株式会社リセ 代表取締役社長、弁護士 藤田 美樹 氏

- 株式会社asken 経営管理部 法務グループマネージャー 岡崎みや 氏

法務部門が1〜2名の責任者が集う本セッションでは、少人数の法務組織が直面する課題として、情報収集の難しさや、時間管理の負担が挙げられました。特に、「ひとり法務」においては他部署や社外との連携が欠かせず、業界団体やユーザー会での情報共有が重要だといいます。

また、DXツールの活用に関して、既存ツールを最大限活用しつつ、AIを含む新しいツールによって法務業務を補完する可能性が示されました。最終的には、ツールの活用とともに、人とのつながりが法務業務の成功に欠かせないとの結論にいたりました。

PART 2. 中規模法務部門

中規模法務部門には、次の3名がパネリストとして登壇。

- 株式会社KADOKAWA グループ内部統制局法務部 部長 片岡 玄一 氏

- ホーユー株式会社 コーポレート本部 総務部法務課 宝田 俊 氏

- Sansan株式会社 コーポレート本部 総務法務部 ビジネス法務グループ 井上 祐輝 氏

5〜10名ほどの法務部門では、組織内のコミュニケーションやナレッジ共有に関する課題が議論されました。人数が増えることで、暗黙の了解に頼れなくなり、明示的なコミュニケーションの重要性が高まります。

また、DXツール導入後の新規メンバー育成や業務フローの統一性が課題となる一方、AIを活用したナレッジマネジメントの可能性が注目されました。特に、過去の対応事例を蓄積・共有する仕組みが、スキルの属人化を防ぎ、組織全体の効率化に寄与していると報告されました。

PART 3. 大規模法務部門

大規模法務部門には、次の3名がパネリストとして登壇。

- LINEヤフー株式会社 執行役員/ガバナンスグループ法務統括本部長 土屋 奈生 氏

- 住友商事株式会社 法務部長 中森 武宏 氏

- キリンホールディングス株式会社 執行役員/法務部長 村上 玄純 氏

30名を超える法務部門を統括する3名によるセッションでは、組織統合やグローバルな連携、人材育成といった課題が議論されました。

特に、合併や新規事業展開に伴う法務プロセスの効率化や、組織知識の継承が重要なテーマとして挙げられています。各企業では、DXを単なる技術導入にとどめず、課題解決の手段として活用する取り組みを進めているといいます。また、AIによるプロセス効率化やM&A対応を通じ、法務部門の影響力を強化し、事業全体を支える役割が強調されました。

登壇者との交流や法務の取り組み・課題を共有する懇親会を開催

カンファレンス会場では、プログラムの最後に懇親会を開催。一部セッションの登壇者も参加し、セッションの感想や自社の課題についての質問が飛び交いました。

参加者からは「多くの方と同じ課題で会話することができてよかった」「他社の動向やトレンドも踏まえて様々な知りたい情報を知れた」といった声があがりました。

その他、当日はContractS株式会社による「法務からはじめるCLM導入のステップ~全社の契約業務の効率化とガバナンス強化~」などの講演が開催されました。

様々なリーガルテックが普及し、法務DXを実現する企業もあるなか、変革に向けて一歩踏み出すためのヒントは世の中に多くでてきています。

まずは自社の現状を整理したうえで、各社の取り組み事例を参考にしたり、実際にテクノロジーを体験してみたりすることで、DXのビジョンや方向性を探ってみてはいかがでしょうか。

今年も開催決定!先行申込はこちらから

2025年11月5日(水)に、JPタワーホール & カンファレンスにて、「Legal Innovation Conference 〜今こそ見直す、法務業務の最適解〜」を開催いたします。

今回は、ブース展示、懇親会に加えて、ランチ付きセッションも開催予定。

これからの法務に必要な情報を、1日でアップデートいただける貴重な機会をご活用ください。

※本記事より先行受付を実施しております。プログラムが決定次第、ご登録のメールアドレスまでご連絡いたします。

スポンサー企業

本イベントは、トムソン・ロイター株式会社、株式会社Hubble、リコージャパン株式会社、レクシスネクシス・ジャパン株式会社、Authense Consulting株式会社、SaaSpresto株式会社をはじめ、以下企業の提供により開催されました。