令和6年消費生活用製品安全法等改正の影響と実務対応

危機管理・内部統制 更新

目次

改正法の概要と施行日

2024年6月19日、第213回通常国会において「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が成立し、同月26日に公布されました。改正法は、2025年12月25日から施行されます。

本改正は、消費者生活用製品安全法(消安法)、電気用品安全法(電安法)、ガス事業法(ガス事法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)という製品安全に関わる4法を対象としています。

改正内容は、海外の事業者から国内の消費者に直接販売される製品の安全確保および玩具等の子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、①インターネット取引の拡大への対応および②玩具等の子供用の製品の安全確保への対応のための措置を講じることを内容とするものです。

海外の事業者や取引デジタルプラットフォーム提供者等に対しても規制の網を広げるとともに、違反事業者の公表や子供用特定製品に関する警告表示等の新たな制度の創設を含むもので、画期的で重要な改正といえます。

改正項目と実務への影響度は以下のとおりです。

| 改正項目 | 影響度 | |

|---|---|---|

| インターネット取引の拡大への対応 (製品安全4法) |

① 海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任) | ◎ |

② 取引デジタルプラットフォーム提供者に対する危害防止要請等の創設 |

◎ | |

| ③ 届出事項の公表制度の創設 | 〇 | |

| ④ 法令等違反行為者の氏名等の公表制度の創設 | △ | |

| 玩具等の子供用の製品の安全確保への対応 (消安法) |

① 子供用の製品に係る規制の創設 | ◎ |

| ② 子供用特定製品の中古品特例 | 〇 | |

本改正の背景と改正項目

国境を越えたインターネット取引の拡大に伴い、国内の事業者のみならず、海外の事業者が、Amazon、楽天市場等といったオンラインモールをはじめとする取引デジタルプラットフォームを利用するなどして、輸入事業者や国内の販売事業者等を介さずに、国内消費者に直接製品を販売する機会が飛躍的に増大しています。

本改正では、このような背景を踏まえて以下の措置が講じられました。

インターネット取引の拡大への対応

近時は、Amazon等のオンラインモールに加え、流行のアパレルや雑貨を低価格で販売する中国発の新興通販サイトが、若者を中心に人気を博しています。しかし、現行法の下では、海外事業者がこれらのオンラインモール等を利用して国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性に法的責任を負うべき国内の製造・輸入事業者が存在しないなどの課題がありました。海外事業者がインターネット取引を通じて我が国の消費者に直接アクセスすることが可能となった一方で、我が国の消費者は、危険な製品を購入してトラブルが発生しても、海外事業者と連絡がつかないなどのケースが増えており、海外製モバイルバッテリーの発火事故等、重大な製品事故の発生も報告されています。

改正前の課題

そこで改正法は、これらの課題に対処すべく以下の措置を講じています。

- 海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)

- 取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請等の創設

- 届出事項の公表制度の創設

- 法令等違反行為者の公表制度の創設

玩具等の子供用の製品の安全確保への対応

また、玩具等の子供向けの製品については、現行法には、海外からの製品も含め、安全性が確認できない製品に対する販売規制がなく、事故が発生した後に、個別に対応しなければならないといった課題もありました。

そこで改正法は、これらの課題に対処すべく以下の措置を講じています。

- 子供用の製品に係る規制の創設

- 子供用特定製品の中古品特例

本改正の対象

製品安全4法の概要

改正の対象となる「消費生活用製品安全法等」には、製品安全関連の以下の4つの法令が含まれます。これらの法令は、一般消費者の生活に身近な製品の安全に関する基本的な法律であり、今回の改正に直接関係する事業者はもちろんのこと、それ以外の事業者としても、本改正の内容について理解を深めておくことが重要であると思われます。

- 消費者生活用製品安全法(消安法)

- 電気用品安全法(電安法)

- ガス事業法(ガス事法)

- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)

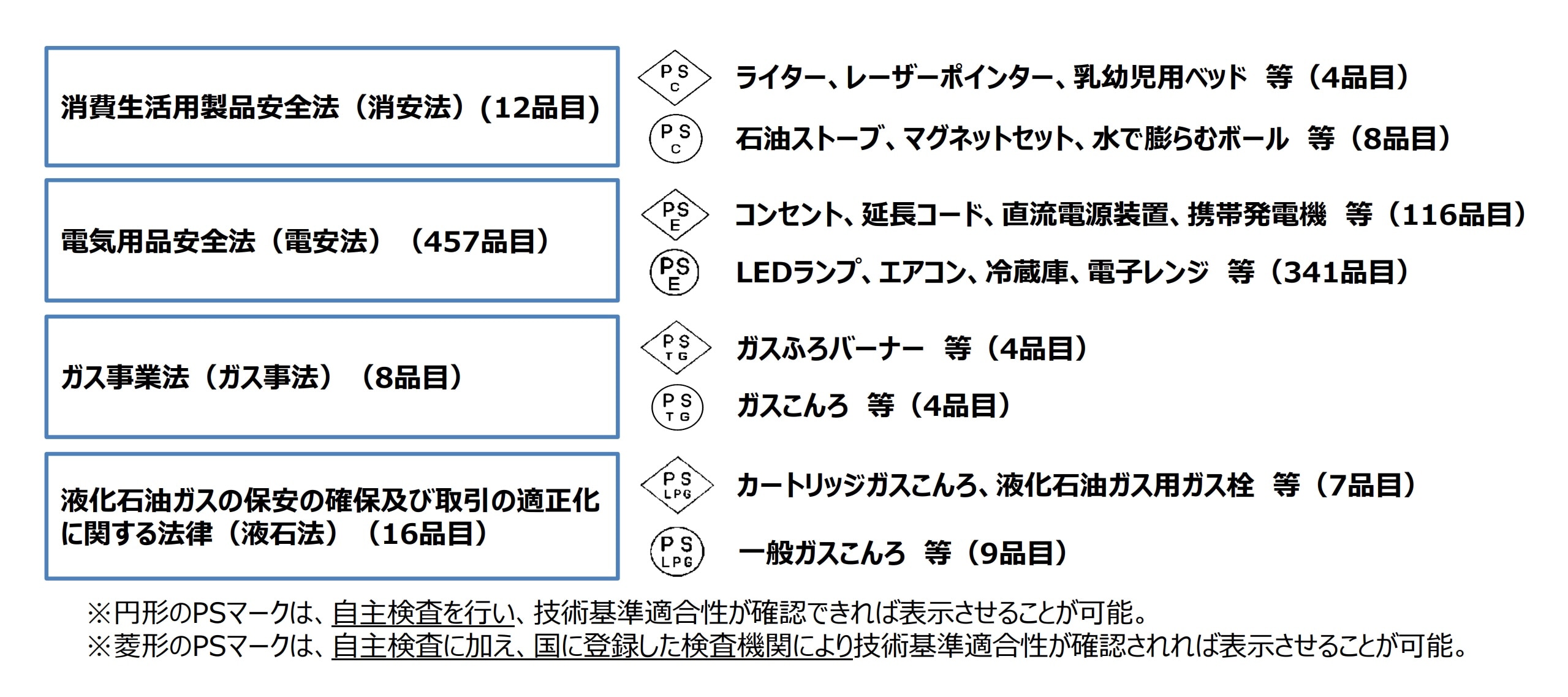

これらの製品安全4法は、一般消費者の生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれが高いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定し、特定製品の製造、輸入または販売の事業を行う者に対し、国が定めた技術基準に適合することを示す表示(PSCマーク)を付すことを義務付けています。

特定製品の製造または輸⼊の事業を行う者は、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認した製品に、円形囲みのPSCマークを表示して販売等を行うことができますが、PSCマークを付していない製品を販売してはなりません。

また、製品安全4法は、特定製品のうち、その製造または輸入を行う者のうちに、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は「特別特定製品」として政令で指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、登録検査機関による適合性検査を義務付けています。特別特定製品については、登録検査機関の適合性検査を受けて証明書の交付等を受けたときは、菱形囲みのPSCマークを付すことができます。

製造・輸入事業者は、重大製品事故の発生を認知してから10⽇以内に消費者庁に報告することが義務付けられています。

製品安全4法とPSCマーク対象品

影響を受ける事業者

本改正は、取引デジタルプラットフォームにおいて安全性に問題のある製品を販売する海外事業者のみならず、これらの事業者に製品販売の場を提供している取引デジタルプラットフォーム提供者等に対しても、特定製品に起因する危害防止に向けた新たな規制の導入、違反事業者の公表や子供用特定製品に関する警告表示等の新たな制度の創設という規制の網を広げるものです。

なお、改正消安法における取引デジタルプラットフォームの定義は以下のとおりであり(2条8項)、他の3法においても同様の定義となっています。

- 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、消費生活用製品の販売等の事業を行う者に対し、同製品の通信販売に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能(いわゆるオンラインショッピングサイト)

- 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、競り等の方法により消費生活用製品の販売等の事業を行う者の同製品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者を決定する手続に参加することができる機能(いわゆるオークションサイト)

改正消安法における取引デジタルプラットフォームの定義

殊に、取引デジタルプラットフォーム提供者を規制対象に取り込んだことは、取引デジタルプラットフォームを提供している事業者の実務へのインパクトの大きさは言うに及ばず、取引デジタルプラットフォームを利用している国内の事業者に対しても、一定程度の実務上の影響があると考えられます。

すなわち、たしかに、取引デジタルプラットフォーム提供者に対する危害防止要請(改正消安法32条の3、39条の2)や危害防止命令を受けた事業者のとる措置への協力義務(改正消安法32条の2)等の規制は、あくまでも「要請」や努力義務であって、特定製品の製造、輸入または販売の事業を行う事業者に対する危害防止命令違反のように、罰則により担保されたものではありません。

しかし、改正法は、特定製品に起因する危害の防止に向けて、取引デジタルプラットフォーム提供者の「平時」からの協力・危害防止に向けた取組みが不可欠であると位置付けて規制対象としています。今後は、製品の安全性確認や取引デジタルプラットフォームの利用事業者の適格性の審査等をより厳しいものとするなど、未然に危害を防止するための取組みがますます重要なものとなってくると思われます。

インターネット取引の拡大への対応

改正の対象は、消安法、電安法、ガス事法、液石法ですが、本稿では、一般消費者の生活に最も身近な消安法を中心に解説します。消安法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の販売および販売を規制するなどして、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。

海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)

改正法は、海外事業者が取引デジタルプラットフォームを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接「特定製品」を販売する場合、当該海外事業者を消安法等において届出を行える対象として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めることとしました(改正消安法6条2号)。

「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいいます(消安法2条2項)(上記3-1の図のPSCマーク対象製品)。

取引デジタルプラットフォーム提供者に対する危害防止要請の創設

改正法は、取引デジタルプラットフォームにおいて提供される消費生活用製品について、国内消費者に危害が及ぶおそれがあると認められ 1、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該製品の出品削除等の危害防止措置を要請できるなどの措置を講ずることとしました(改正消安法32条の3第1項、39条の2第1項)。

届出事項の公表制度の創設

改正法は、特定製品の製造または輸入を行う者が、所定の事項を届け出たときは、届出に係る事項および届け出た旨を公表する制度を創設しました(改正消安法10条)。届出に係る事項は以下のとおりです(同法6条)。

- 届出事業者の氏名または名称および住所(法人の場合は代表者の氏名も)

- 当該特定製品を製造する工場または事業場の名称および所在地

- 特定製品の輸入事業者については、当該特定製品の製造事業者の氏名または名称および住所、国内管理人の氏名または名称および住所(法人の場合は代表者の氏名も)

現行法は、何人も、主務大臣に対し、届出事項に係る情報の提供を請求することができると定めていますが、改正法は、主務大臣は、上記の事項につき届出があったときは、主務大臣届出に係る情報および届出があった旨を公表することとしたものです。

上記事項については、「届け出ることができる」と規定されるのみで(改正消安法6条)、届出が義務付けられているわけではありませんが、特定製品の製造・輸入事業者としては、事業者の特定や責任の所在の明確化に資するこれらの事項を積極的に届け出て、本改正の目的に沿った対応を取っていることを示すことが有益であると考えられます。

法令等違反行為を行った者の氏名等の公表制度の創設

改正法は、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表することができる制度を創設しました(改正消安法46条の2)。

玩具等の子供用の製品の安全確保への対応

子供用の製品に係る規制の創設

かねてより、玩具等の子供用の製品について、子供による安全な使用が確保できていないという課題が指摘されていました。

そこで改正法は、消安法を改正の対象として、子供用の製品による事故を未然に防ぐことができる環境を整備するため、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命または身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令(消費生活用製品安全法施行令)で定めるものを「子供用特定製品」と定義(改正消安法2条4項)したうえで、主に以下の措置を講じています。

まず、改正法は、子供用特定製品について、製造・輸入事業者に対し、技術基準や使用年齢基準への適合を義務付けるとともに、使用に適した年齢その他その使用に関して注意を促すための文言を表示しなければ販売等してはならないこととしました(改正消安法4条2項、12条の2)。これに違反し、表示を付さないで販売等を行った場合には、罰則の対象となります(改正消安法4条2項違反につき同法58条1項1号(1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科)、同法12条の2第2項違反につき同法59条8号(30万円以下の罰金))。

子供用特定製品の中古品特例

その一方で、子供用特定製品の中古品(古物営業法2条1項に規定する古物)について、上記の使用に関して注意を促すための文言の表示が確認できない場合でも、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を行っているなど子供の生命または身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたときは、販売等を可能とする特例を設けました(改正消安法4条3項4号)。

-

改正消安法32条の3第1項の「第32条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合」について、「第32条各号に掲げる事由」とは、届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性についての義務を履行したことの表示を付さずに特定製品を販売することなどが掲げられています。 ↩︎

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業