フリーランス(個人事業主)と労働者の違いは?労働者性チェックリストの例も紹介

人事労務 更新

目次

現状、フリーランス(個人事業主)と労働者の違いを分ける基準は、明確ではありません。本稿では、可能な限りわかりやすく理解していただくため、労働者に該当するしないのチェックリストの参考例を示します。

フリーランスとの取引で問題となる法律 - フリーランス法?労働法?

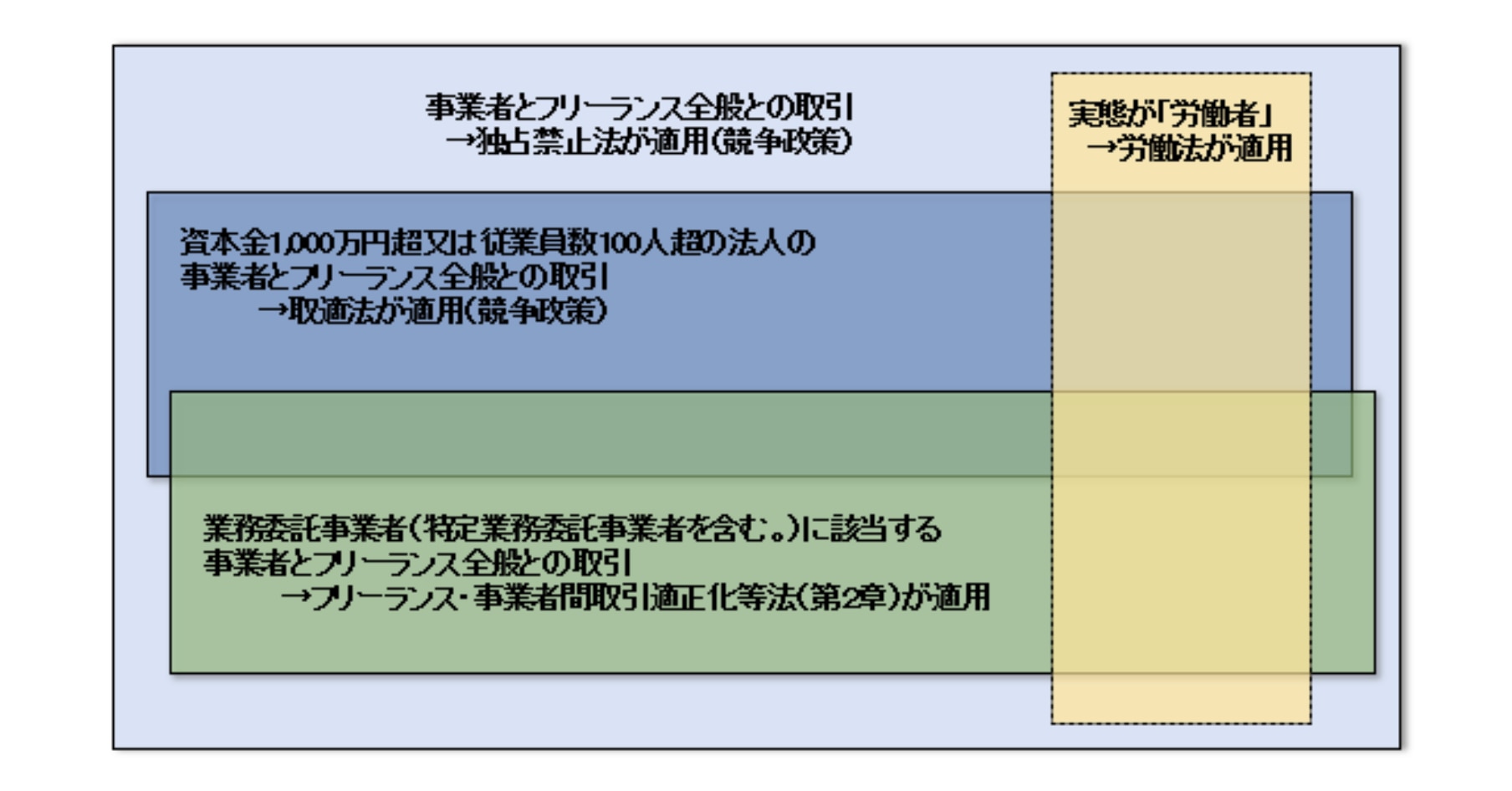

2024年11月1日から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(以下「フリーランス法」といいます)が施行されました。同法は、個人や一人会社で業務委託を受ける事業者たるフリーランスを「特定受託事業者」と位置付けたうえで、フリーランスに業務委託する委託者に対して取適法(旧下請法)と同様の規制を課すほか、限定的に労働者類似の保護を与え、これらの違反に広く行政の指導を可能とするものです。

フリーランス法の詳細は、下記の関連記事をご参照ください。

しかし、フリーランスが実態として(労働基準法上の)労働者に当たる場合には、フリーランス法の適用がないとするのが政府見解です 1。業務委託形式で働くフリーランスであるにもかかわらず、実態が「労働者」とされれば(いわゆる「偽装フリーランス」)、労働基準法や労働契約法などの労働関係法令が適用され、発注者に民事・行政・刑事上の責任が生じてしまいます。

(令和3年3月26日、令和8年1月1日改定)6頁

民事上の責任として、割増賃金の負担のほか、個人が労働災害にあった場合の安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことがあり得ます。特に、労働災害により死亡や重篤な障害を生じる事例では、数千万円から1億円を超える損害賠償が認められることもあります。

行政上も、労基署その他の当局から行政指導、是正勧告等を受ける可能性があり、悪質なケースについては公表されることもあります。

刑事上の責任は罰金刑が主ですが(労働基準法118条以下等)、両罰規定と呼ばれる規定がある犯罪では、行為者たる自然人(たとえば現場責任者、人事担当役員等)のみならず法人自体も刑事責任を負い得ます。罰金の金額そのものよりも、刑事被告人として公開法廷で裁かれ、罰せられることのレピュテーションリスクのほうがはかり知れません。

これらのリスクを回避するため、フリーランスに働いてもらう場合には「偽装フリーランス」と疑われないよう留意しなければなりません。そこで、事業者としては、取引対象のフリーランスの方々が労働者に当たるかどうか、つまり「労働者性」をチェックし、それに応じた対応をすることが重要です。

労働者性チェックリスト

ところが、フリーランス(個人事業主)と労働者の違いを分ける基準は、明確でないのが現状です。そこで、本稿では、可能な限りわかりやすく理解していただくため、労働者に該当するしないのチェックリストの参考例を示します。

実は「労働者」と一口でいっても、労働基準法上の「労働者」と労働組合法上の「労働者」とは異なるのですが、ここでは、問題になることの多い労働基準法上の「労働者」に絞って解説します。

「労働者」性チェックリスト

凡例 +:労働者性を肯定する事情、-:労働者性を否定する事情

| ① 諾否の自由 | + フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ることが契約上できない + フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ろうとしたら、不利益(強い叱責、報酬減額、契約解除、損害賠償請求等)を受けた + フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を実際に断ったことはない- フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ったり、柔軟に協議して調整したことがある |

| ② 業務遂行上の指揮監督 |

+ 発注者が業務内容や進め方について事細かに(「箸の上げ下ろしまで」)指示をしている + 発注者が毎日朝礼などのミーティング等で随時業務内容を指示している+ 発注者がフリーランスの業務状況を常時監視している + フリーランスに発注する業務が発注者のビジネスの根幹をなしており、フリーランスの存在無くしてビジネス自体が成り立たない + フリーランスに肩書(「◯◯課長」「編集長」「執行役員」「CLO」など)や会社の名刺を与えている + フリーランスに社内規程(特に懲戒規程)を適用している+ フリーランスに人事考課を行っている + フリーランスを、もともと発注していなかった業務にも従事させている |

| ③ 勤務場所・勤務時間の拘束性 | + フリーランスの働く場所を発注者が指定している + フリーランスの始業時刻と終業時刻を発注者が指定している + フリーランスの出勤時刻・退勤時刻を、タイムカードやフリーランスの申告により発注者が把握している + フリーランスの休暇の取得に制限がある |

| ④ 代替性 | - 契約上、フリーランスの業務を他の補助者に任せることを認めている |

| ⑤ 報酬の「労務対償性」 | + 報酬が時給・日給・月給で計算される + 欠勤した場合には報酬が控除される + 残業した場合には別の手当が支払われる |

| ⑥ 顕著な事業者性 |

- 業務で用いる機器や設備で大掛かりなもの(車両など)は、フリーランスが自前で用意している - フリーランスが得る報酬の額は、従業員が得ることのできる金額よりも著しく高額である - フリーランスが独自の商号・屋号を用いている- フリーランスが法人成りしている - 契約上、フリーランスの業務中に第三者に生じた損害に関する責任は、フリーランスが負うと規定している |

| ⑦ 専属性 |

+ 契約上、自社以外の業者と取引してはならないと規定している + 発注者以外の業者と取引することに文句を言ったり懸念を示したことがある + 他の業者と取引する余地がないほど大量の業務を発注している+ 報酬に固定給部分があるか、事実上固定額が支払われている |

| ⑧ その他の要素 |

+ 採用の選考過程が正規従業員とほとんど同じである + 報酬に給与所得として源泉徴収がされている + 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入している + フリーランスにも職場の服務規律を適用している + フリーランスにも退職金やその他の福利厚生を用意している |

ただし、「労働者」性の判断はとても難しいです。一般論として、+が多く-が少ないほうが「労働者」である可能性は高まりますが、全部+であることが「労働者」の要件ではありませんし、逆に、+が多かったら即「労働者」だというわけでもありません。個別の事情により、各チェック項目の重要性も異なります。チェックリストはあくまでも参考程度に考え、判断に迷う場合は、弁護士等の専門家に相談するといいでしょう。

以下では、労働者性の判断について、上記チェックリストの①〜⑧の項目ごとに詳しく説明します。

労働者性の判断ポイント

諾否の自由

+ フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ることが契約上できない

+ フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ろうとしたら、不利益(強い叱責、報酬減額、契約解除、損害賠償請求等)を受けた

+ フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を実際に断ったことはない- フリーランスが発注者からの仕事の依頼や業務指示を断ったり、柔軟に協議して調整したことがある

フリーランスに発注者からの仕事の依頼や業務指示を受け入れるか拒否するかの自由(諾否の自由)がないと、「労働者」といえる方向の事情になります。もっとも、個人事業主の場合であっても、ある一定の仕事を受託した以上、その仕事の一部となる個々の具体的な作業の依頼を拒否することは難しいでしょうから、そのような意味での諾否の自由がないことから直ちに労働者だということにはなりません。

業務遂行上の指揮監督

+ 発注者が業務内容や進め方について事細かに(「箸の上げ下ろしまで」)指示をしている

+ 発注者が毎日朝礼などのミーティング等で随時業務内容を指示している

+ 発注者がフリーランスの業務状況を常時監視している

+ フリーランスに発注する業務が発注者のビジネスの根幹をなしており、フリーランスの存在無くしてビジネス自体が成り立たない

+ フリーランスに肩書(「◯◯課長」「編集長」「執行役員」「CLO」など)や会社の名刺を与えている+ フリーランスに社内規程(特に懲戒規程)を適用している

+ フリーランスに人事考課を行っている

+ フリーランスを、もともと発注していなかった業務にも従事させている

業務の内容や進め方について事細かに発注者から指示されている場合には、「労働者」だといえる方向の事情になります。もっとも、個人事業主の場合であっても、発注者からまったく何の指示も受けないということはあり得ません。筆者の個人的な意見ですが、仕事や成果物の内容や、そうした仕事や成果物の満たすべき水準について発注者が指示をするだけではなくて、フリーランスが実際に行う作業を、それこそ「箸の上げ下ろしまで」事細かに指示しているかがポイントになると思います。

勤務場所・勤務時間の拘束性

+ フリーランスの働く場所を発注者が指定している

+ フリーランスの始業時刻と終業時刻を発注者が指定している

+ フリーランスの出勤時刻・退勤時刻を、タイムカードやフリーランスの申告により発注者が把握している

+ フリーランスの休暇の取得に制限がある

フリーランスの勤務場所や勤務時間を発注者が指定・管理している場合には、「労働者」だといえる方向の事情になります。もっとも、個人事業主の場合であっても、たとえば他の従業員や客先との時間調整の関係で特定の時間に勤務をすることを求める場合など、必ずしも「労働者」に対する指揮監督とはいいきれない場合もあります。

代替性

- 契約上、フリーランスの業務を他の補助者に任せることを認めている

「労働者」というのは、自らの労働力を提供するものですから、自分以外の補助者を用いることができる場合には、「労働者」の意味合いが薄れることになります。契約書がある場合には、再委託ができる・できないと規定する例が多いので、そのような条項があるかどうかを確認しましょう。

報酬の「労務対償性」

+ 報酬が時給・日給・月給で計算される

+ 欠勤した場合には報酬が控除される

+ 残業した場合には別の手当が支払われる

「労働者」というのは、自らの労働力を提供した対価として報酬(賃金)を得る者です。逆にいうと、もらっている報酬が、労働力の使用(時間)の量に沿って算定されているなら、「労働者」である可能性が補強されることになります。

もっとも、報酬を1時間当たりいくらで決めるからといって、直ちに「労働者」であるわけではありません。(タイムチャージ制をとる)弁護士も、いわゆる「人工(にんく)」単位で請求額を決める業種もそうですが、個人事業主であっても報酬を1時間当たりいくらで決める例はいくらでもあるからです。

顕著な事業者性

- 業務で用いる機器や設備で大掛かりなもの(車両など)は、フリーランスが自前で用意している

- フリーランスが得る報酬の額は、従業員が得ることのできる金額よりも著しく高額である

- フリーランスが独自の商号・屋号を用いている

- フリーランスが法人成りしている

- 契約上、フリーランスの業務中に第三者に生じた損害に関する責任は、フリーランスが負うと規定している

上記の事情がある場合には、「労働者」というよりは「事業者」であるという色彩が濃くなるので、「労働者」には当たらない方向に働きます。

もっとも、これは補強要素であって、決定的な要素ではありません。筆者が個人的に見聞きした範囲では、たとえば配送業において業務委託で働いている方々は、「労働者」ではないという整理のもと、業務に使う車両のリース代やガソリン代は個人持ちとされ、報酬から天引きされる例が散見されます。この事実自体は、上記の「事業者性」を示す要素に形式的に該当してしまうようにも思えるのですが、他の要素も総合的に考えれば、実態は「労働者」であり、労働基準法24条の賃金の全額払いの原則に反し違法な場合もあるだろうと思います。

専属性

+ 契約上、自社以外の業者と取引してはならないと規定している

+ 発注者以外の業者と取引することに文句を言ったり懸念を示したことがある

+ 他の業者と取引する余地がないほど大量の業務を発注している

+ 報酬に固定給部分があるか、事実上固定額が支払われている

フリーランスがある発注者のみに経済的に従属しているといえる場合には、「労働者」に当たる方向に働きます。

上記のうち、フリーランスの報酬が固定給である場合には、それは業務に対する対価というよりも、生活保障給的な色彩が出てくるので、そのぶん「労働者」に当たる方向に働く事情になります。

その他の要素

+ 採用の選考過程が正規従業員とほとんど同じである

+ 報酬に給与所得として源泉徴収がされている

+ 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入している

+ フリーランスにも職場の服務規律を適用している

+ フリーランスにも退職金やその他の福利厚生を用意している

これらの項目も、肯定されれば、「労働者」と取扱いが似ていることを意味するので、「労働者」に当たる方向に働くことになります。

-

公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」(令和8年1月1日時点)Q5 ↩︎

宇賀神国際法律事務所