2024年株主総会の傾向とこれからの運営のあり方を考える「Legal Innovation Conference」講演レポートPR

コーポレート・M&A

目次

企業が株主とどのように向き合っていくかが注目されているなか、オンラインカンファレンス「Legal Innovation Conference 〜2024年の株主総会の振り返りと2025年の運営に必要な準備〜」が、2024年10月8日に開催されました。

カンファレンスでは、株主総会分野の専門家をはじめ、多様な形式で総会を開催する企業の担当者や責任者が、2024年の株主総会を振り返り、2025年に向けた準備について議論を展開。株主総会の運営における新たなリスク、AIの活用、バーチャル総会の進化、改正障害者差別解消法への対応、そして株主総会のPDCAについて独自の視点で語りました。

賛成率の低下、アクティビストの隆盛など、新たなるリスクに備える総会運営

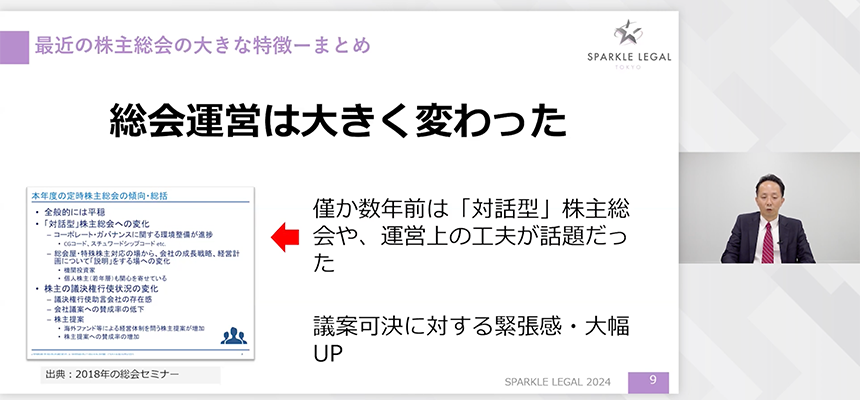

スパークル法律事務所 代表弁護士 三谷氏のセッションでは、2024年定時総会の概況とこれまでの変遷について紹介。本年の株主総会は、情報開示制度の充実や電子提供制度が開始されて2年目を迎えたことでDXが進行した結果、運営における工夫がより進化した年であったと述べました。また、アクティビストの活動が引き続き注目を集め、株主提案の件数は過去最高を記録しています。さらに、経済産業省の行動指針に沿った「同意なき買収提案」もなされ、経営権を巡る攻防がより激化しています。

株主総会の運営においては、単に当日の議案可決だけでなく、そのプロセス全体を重視する「点から線へ」という考え方が重要視される傾向が強まっているという三谷氏。特に、会社提案に対する賛成率が低下傾向にあり、かつては90%超の賛成率が当然視されていたところ、現在では60〜70%台の賛成率も珍しくなくなっていると指摘します。

この背景には、機関投資家の影響力増加や、アクティビストによる提案への支持が強まっていることが挙げられます。また、株主の間では、開示される情報の質も大きく注目されており、これに対応する企業の姿勢が問われています。最後に三谷氏は、機関投資家の議決権行使姿勢の変化やグローバル化に伴うアクティビストによる提案といった総会の変化に備えるため、今後も企業は情報開示の充実や株主との対話強化を図る必要があると強調しました。

2024年6月の株主総会の振り返りと個人株主から見たバーチャル株主総会〜参加者のデータから読み取る株主総会の未来〜

三井住友信託銀行株式会社の斎藤氏と株式会社ブイキューブの坂巻氏は、2024年6月に実施された株主総会の振り返りと参加者データからの見解とともに、今後の株主総会のあり方について見解を述べました。

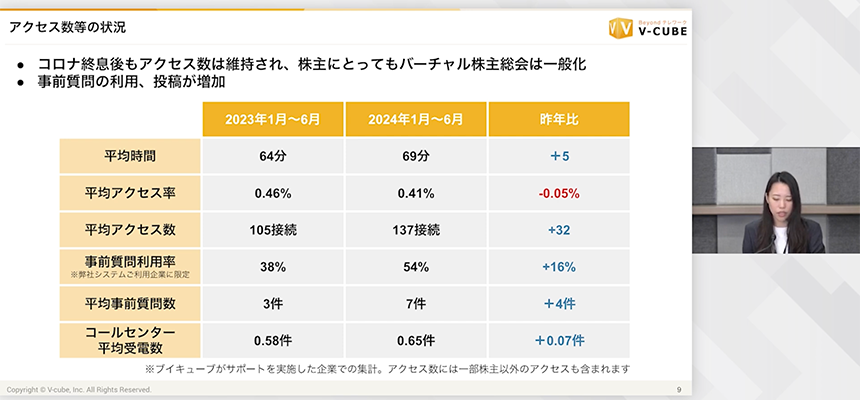

まず坂巻氏は、バーチャル株主総会の傾向について解説しました。コロナ禍を契機に導入が進んだバーチャル株主総会は、2023年以降の実施率もほぼ同水準で維持されているといいます。遠方株主への参加機会の提供はもちろん、株主だけでなく社内関係者にも事業報告を共有するという点で、企業内での活用も広がっています。

坂巻氏は、バーチャル株主総会の活用は、事前質問を通じて株主の関心を把握し、より効率的な総会運営を可能としている点を強調しました。

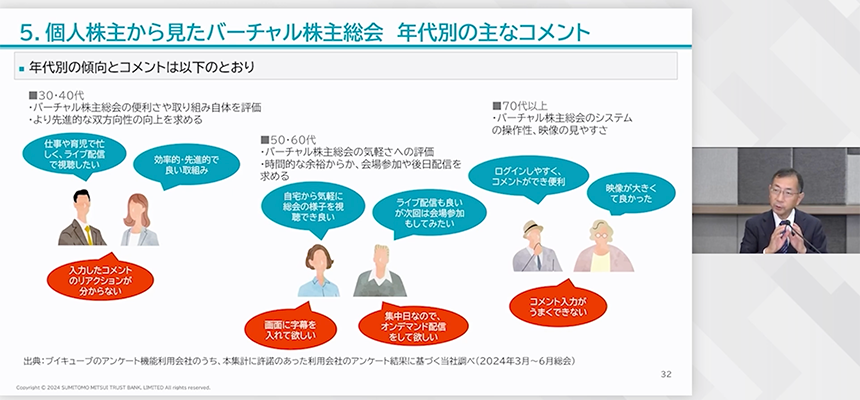

続いて斎藤氏は、過去2015年から2024年に実施された株主総会の出席者数の変遷を公開。個人株主からの視点によるバーチャル株主総会について持論を展開しました。コロナ禍による制限が緩和されたことで、今年の株主総会への平均出席者数は微増したものの、依然としてコロナ前の3分の1程度にとどまっているといいます。また、お土産の配布が来場者数に大きく影響している傾向も顕著になっている一方、所要時間と質問数はコロナ前と同レベルにまで回復しており、目的意識を持った株主が増えていることがうかがえると述べました。

最後に斎藤氏は、ブイキューブの利用企業が実施した総会参加者アンケートの結果を紹介し、バーチャル株主総会は個人株主にとって満足度が高いことに言及。8割以上が次回もバーチャル総会に参加したいと回答しているものの、「字幕が欲しい」「コメントに対するリアクションを知りたい」といった改善要望もある状況を踏まえて、より満足度を上げるべくステージアップしていくべきと主張しました。

三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌) 斎藤 誠氏

総会運営におけるステークホルダーとの関わり方とAI活用のポイント

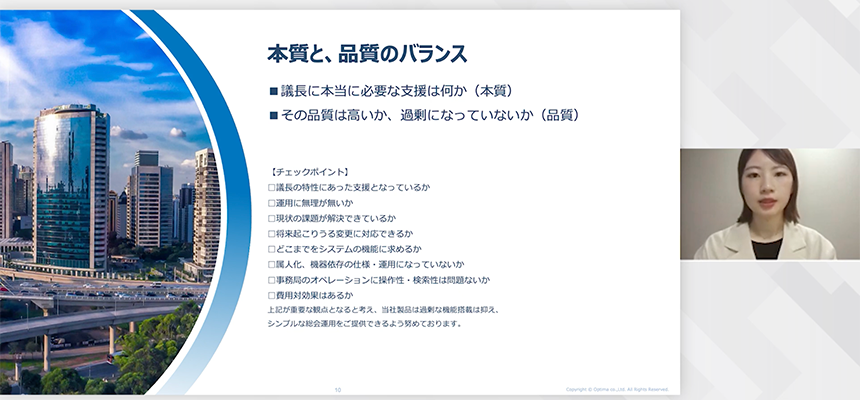

株式会社オプティマの井口氏は、株主総会運営におけるステークホルダーとの関わり方や、AI活用のポイントについて解説しました。総会運営では、議長や役員、事務局、各部門、協力会社など、関係者がそれぞれで課題を抱えるケースが多いといいます。特に事務局は、議長とのコミュニケーションや想定問答の作成において、急な変更依頼や各部門からの対応遅れなどに苦慮しているようです。

井口氏は、こうした課題に対処するためには、事前の合意形成やルール設定が重要であり、モニター表示の品質維持や電子・紙媒体の使い分けなど、事前準備を徹底することが鍵になると強調します。また、総会準備から当日の運営におけるAI活用についても言及。オプティマ社が提供する「KabuKura」等の株主総会支援システムとAIを組み合わせることで、想定問答の作成はもちろん、株主質問を要約し適切な回答をサジェストするといった使い方も考えられるといいます。こうした取り組みにより、迅速かつ正確な対応を目指すことができると述べた井口氏は、今後の総会運営においてAIの役割がさらに重要になると締めくくりました。

バーチャル株主総会における改正障害者差別解消法への対応とは

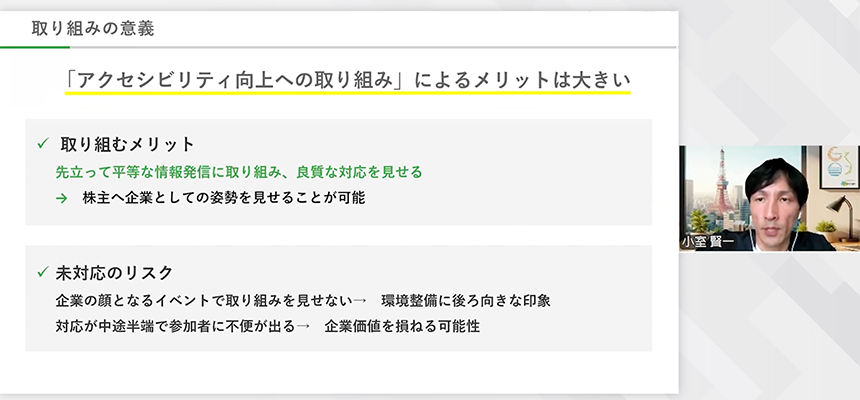

株式会社Jストリームの小室氏は、2024年4月の改正障害者差別解消法施行に伴い、バーチャル株主総会での合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化されたことに関して、その対応策を紹介しました。

現在はバーチャル株主総会の運営においても、配信時の手話や字幕の手配など、障害者にも配慮したアクセシビリティ向上が求められています。このうち字幕については、オペレーターによる手入力とAIによるリアルタイム文字起こしの2つの方法があり、それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら選択することが重要です。また、手話の挿入においては、手話通訳者の手配や配信映像とのリアルタイムで合成する技術を用いるなど、視聴者が理解しやすい環境を整えることを意識しなければなりません。

さらに、ウェブアクセシビリティについても、スライドの見やすさやウェブサイトのデザイン、色使いへの配慮等が求められるようになっています。小室氏は、こうしたアクセシビリティ向上への取り組みが、株主からの信頼性の向上に寄与すると述べ、専任オペレーターを抱える支援企業の活用を勧めました。

SR活動の現状と今後を紹介。ライフネット生命保険に学ぶ株主総会のPDCA

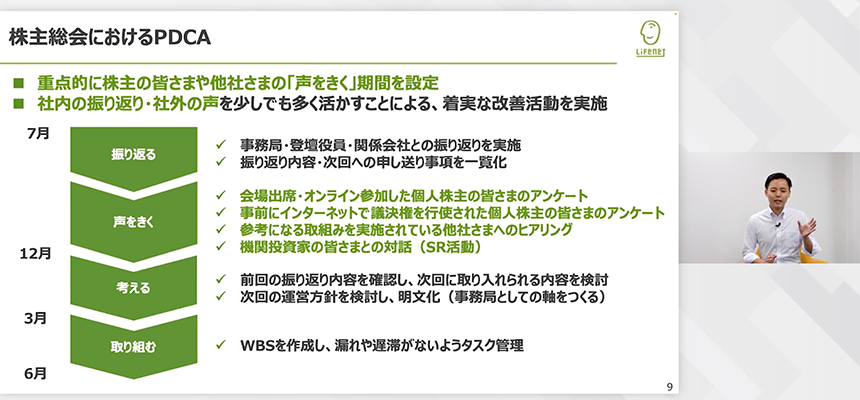

ライフネット生命保険株式会社 上級執行役員の河﨑氏と経営企画部の平口氏、Sharely株式会社の大島氏は、ライフネット生命保険の総会運営事例をもとにシェアホルダーリレーション(SR)活動のポイントについて紹介しました。

参加型のハイブリッド株主総会を積極的に実施しているライフネット生命保険では、ウェブを活用した株主からの当日質問受付や株主アンケートを用いたPDCA、自社の保険契約者に向けた総会のライブ配信、総会後の株主アンケート結果等の公開など、革新的な取り組みを行っているといいます。また、多様な投資家層との対話を重要視しており、投資家や株主の意見を反映した経営改善を続けています。平口氏は、同社が「顔の見える株主総会」をテーマに毎年運営を行っている背景として、株主総会を株主をはじめとするにシェアホルダーと出会う貴重なイベントとして位置づけている点を強調しました。

2024年5月に新たな経営方針及び中期計画を発表した同社は、6月の株主総会でその詳細を株主に説明するとともに、2023年度に国際財務報告基準(IFRS)を導入した背景や新事業の進捗状況についても情報を共有しています。また、ライブ配信は株主だけでなく保険契約者も視聴でき、株主から寄せられた質問にもリアルタイムで対応。そうすることで、より多くのステークホルダーに情報提供の場を広げているといいます。

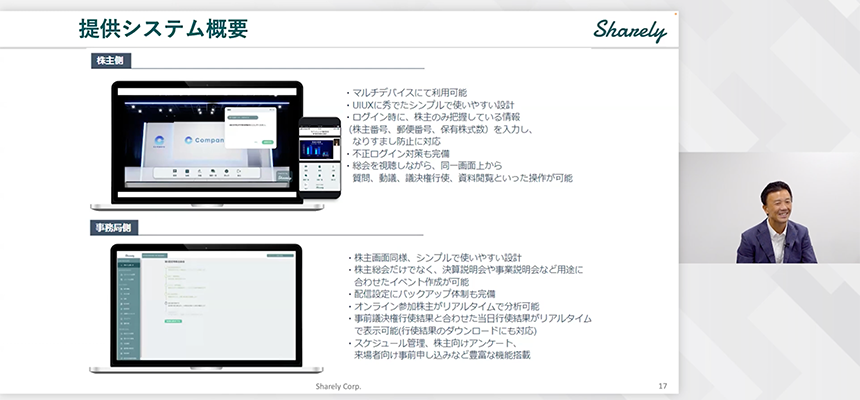

最後に大島氏は、Sharelyが提供するシステムについて、上記のような各社の取り組みや改善要望をヒアリングして、機能に反映していると解説。スマートフォンでの議決権行使を可能にする、運営側の管理画面のUI改善に注力するなど、システムの改善事例を紹介しました。

当日の運営だけでなく、全体的なプロセスを重視する傾向が強まっていること、そして株主提案への支持が強まっていることが、2024年総会における特徴のひとつといえます。

今後の総会運営においては、バーチャル株主総会をはじめとした参加機会の提供や満足度の向上に努めつつ、各ステークホルダーとの対話を重視していくことも重要となるのではないでしょうか。

好評につき、再配信決定!

本カンファレンスは10月配信の反響を受け、2025年1月21日(火)に再配信が決定。

次回の総会運営が本格開始する前に、近年の総会の傾向や他社事例、バーチャル株主総会のプラットフォームの最新情報などの情報収集にご活用ください。