法務のAI活用法は?BIPROGY法務の業務改革の取組事例

法務部

近年、法務部門を取り巻く環境は大きく変化しています。業務の拡大・高度化、人材不足といった状況は、どこの法務部門でも共通の悩みでしょう。業務のやり方を見直したい、新しい仕組みを検討したいと思いながらも、忙しすぎてなかなかうまくいかない組織も多いかもしれません。

BIPROGY株式会社の事業法務室も、かつては同じ問題を抱えていました。しかし2022年秋、専任担当者を置いて本気の業務改革に乗り出します。その取組みは、日進月歩の生成AIの波にも乗りながら、単なる業務効率化にとどまらないパラダイムシフトをもたらすものでした。

事業法務室のこの2年間の取組みと大きな変化について、芳田 千尋室長、細川 雄氏、山口 優奈氏にお話しいただきました。

芳田 千尋氏

法務部 事業法務室長

グローバルなソフトウェア企業でのコンサルタント経験を経て、2009年1月に入社。2021年7月より現職。

細川 雄氏

法務部 事業法務室

総合飲料メーカーを経て、2022年9月に入社。クロスボーダーM&A、業務改革を担当。

山口 優奈氏

法務部 事業法務室

2023年新卒入社。法務相談・契約審査、FAQ作成を担当。

増え続ける事業法務室の業務と業務改革の必要性

まず事業法務室が抱えていた課題を教えてください。

芳田氏:

2022年、私たちは深刻な問題に直面していました。業務量が増加する一方で人員増加はなかなか叶わず、メンバーの残業時間や休暇取得率は、数年にわたり、会社全体でもワーストに近い状況が続いていたのです。

さらに、同じような相談や質問への対応に忙殺され、本来もっと力をかけるべき複雑な案件に時間を割けなかったり、回答に時間がかかったり、担当者によって回答がバラバラだったりといった問題にも悩まされていました。

希望が見えないこの状況を何とかしたいと誰もが思っていました。しかし当時の事業法務室メンバーはわずか4名だったため、目の前の業務に追われるばかりで、解決策の検討にまで手が回っていませんでした。

細川氏:

私は、入社してすぐに業務改革を始める重要性を説き、2022年11月から「業務改革会議」をスタートしました。そこでまず議論したのは、そもそも私たちは何の仕事をしているのか、私たちがやらなくてもいい仕事はないのか、というシンプルな話です。並行して人材採用は進めるにしても、仕事も減らさないと状況は改善しませんから。

議論する中で、忙しすぎてナレッジ活用の仕組みが機能していないこと、担当者間の統一見解がない論点が意外に多いことが根本的な問題ではないかという認識で一致し、暗黙知をスムーズに形式知化する環境を整備するとともに、事業法務サービスの在り方を転換することにしました。キーワードは「1対1から1対nへ」です。

従前のメール・電話等による個別受付(1対1)では、誰が何をやっているのかをリアルタイムで把握することができず、業務負荷の偏りや情報の属人化という弊害がありました。そこで、統一されたシステムで問い合わせに対応できる環境を構築し、1対1で得た様々なナレッジをFAQ化して、それを同じような悩みを持つ相談者に容易に届けられる仕組み(1対n)を構築することで、相談者の自己解決を促し、相談件数自体を減らせないか、と考えたのです。

相談受付用のシステムとしてどのようなサービスを検討しましたか。

芳田氏:

まず検討したのはやはり法務向けのサービスです。ただ、いろいろなサービスを比較検討したのですが、私たちがやりたいことにぴったり合うものがありませんでした。そこで当社の情報システム部門に相談してみたところ、コールセンター向けのサービスを見てみては?と、その分野の主要なサービスがリスト化されているサイトを教えてくれました。その中の1つがZendeskでした。Zendeskは顧客からの問い合わせにスムーズに対応するために作られたサービスで、様々な国・業種で使われているそうです。

法務相談受付システムの選定から社内への説明まで

Zendesk導入の決め手は何だったのでしょうか。

芳田氏:

Zendeskの大きな魅力は、AIによるアシスト機能です。FAQを単に掲載するだけでなく、相談者の疑問に最適なFAQを様々な場面で提案してくれるため、必要なときに必要な情報に素早くアクセスできる確率が向上します。

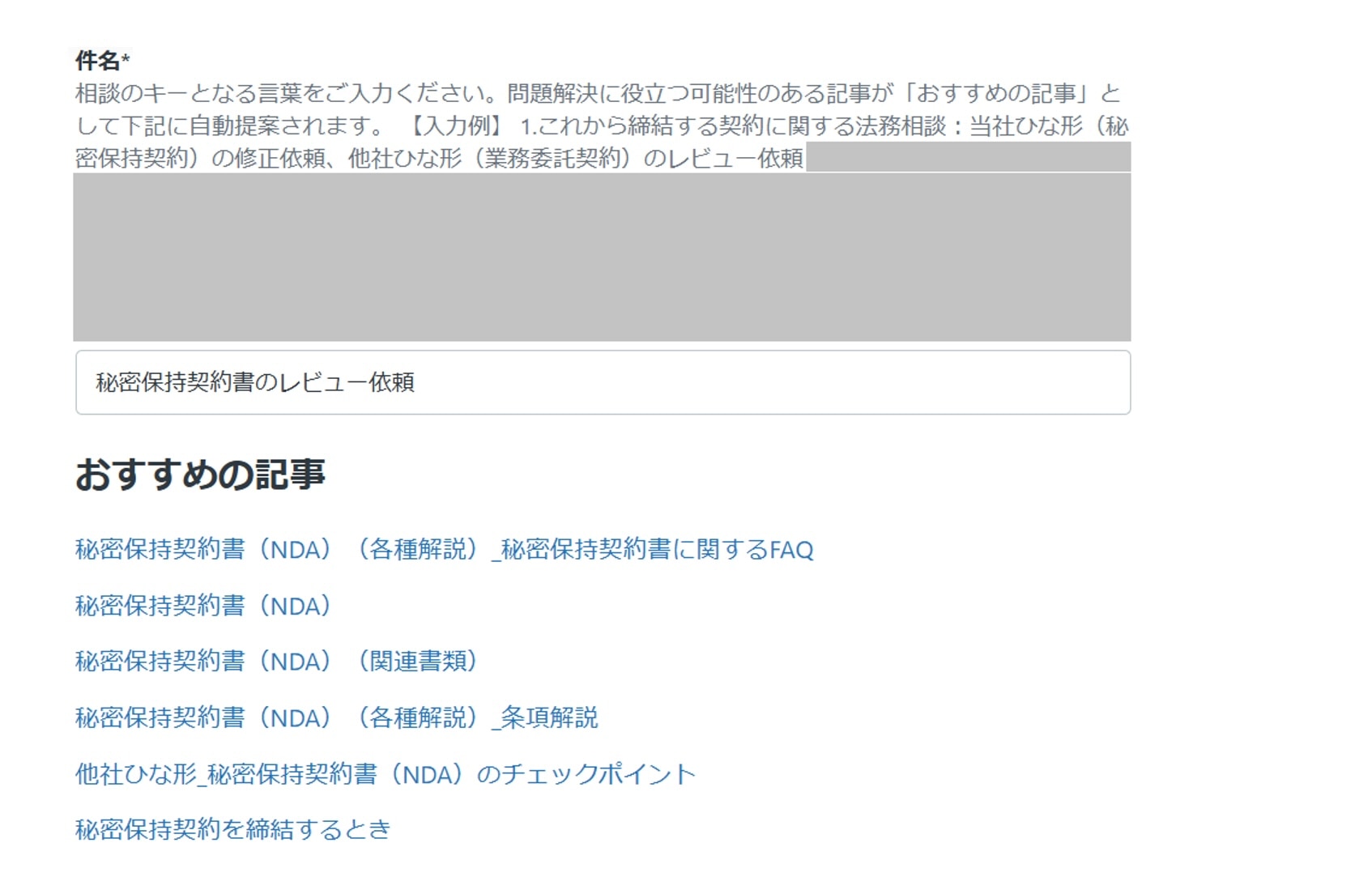

相談者から見た受付システムのトップページ

細川氏:

FAQをせっかく作っても、ポータルサイトに掲載しただけでは事業部門の人たちは読んでくれません。「またこの質問か。あのFAQを読んでもらえればわかるのになあ」とうんざりした経験のある法務担当者も多いでしょう。ならば、法務に相談しようとしているその瞬間に情報をしっかり届けられる仕組みにすればいいのです。

相談者がフォーマットへ入力している途中で、関連するFAQをAIが提案

芳田氏:

私たちは、契約書の保管などの機能は必要としておらず、法務相談や契約書レビュー依頼の受付に特化したシステムを探していました。Zendeskはその点でニーズに合致していましたし、法務担当者の人数に応じた料金設定(月55ドル/人〜)のため、予算面でも助かりました。

Zendesk導入の社内決裁をとる際は、必要性についてどのように説明しましたか。

芳田氏:

まず、事業法務室の課題と、それをシステム導入によってどのように解決しようとしているかについて当部の担当役員まで了承を得た後、財務・経理など、同じコーポレート部門に属する他部署の管理職向けにプレゼンを行いました。すると、CFOが面白がってくれたんです。CFOは当然、私たちの仕事量も残業問題も把握していますから、それをこのシステムで解決したいという思いにすぐに賛同してくれたのは心強かったです。

投資対効果という観点で会社の承認を得て導入準備を進めたうえで、最後に営業部門の部門長が集まる場で説明しました。こういう仕組みを導入したけれども結局使ってもらえず定着しなかったという残念な事例も聞きますので、利用者の理解を得ることが重要だと考えたのです。

その場ではもちろん、様々なご意見をいただいたのですが、後から聞いた話では、私たちが説明を終えて会議室を出た後に、当時営業部門のトップだった方(現社長)が、「こういう取組みはすごく重要だし必要なことだと思うので、皆しっかり協力するように」と後押しする言葉を言ってくれたそうです。これがかなり効果的だったのではないかと思いますし、嬉しかったです。

AI搭載の法務相談受付システムを導入したことによる効果

Zendesk導入によって、具体的にどのような効果がありましたか。

芳田氏:

最近、社内システムの変更に合わせて契約条件を見直すとともに、契約書ひな形も改定したのですが、問い合わせを受けそうな点についてあらかじめZendeskにFAQを掲載しておいたところ、たった2件しか問い合わせが来ませんでした。従来のやり方では、変更後1か月くらいは問い合わせ対応に相当な工数がとられていたので、メンバー全員が心から導入効果を実感しました。

この体験から、「FAQが充実すればするほど自分たちの仕事も楽になるので、“使える”FAQをもっと増やしていこう」というモチベーションにもつながりました。

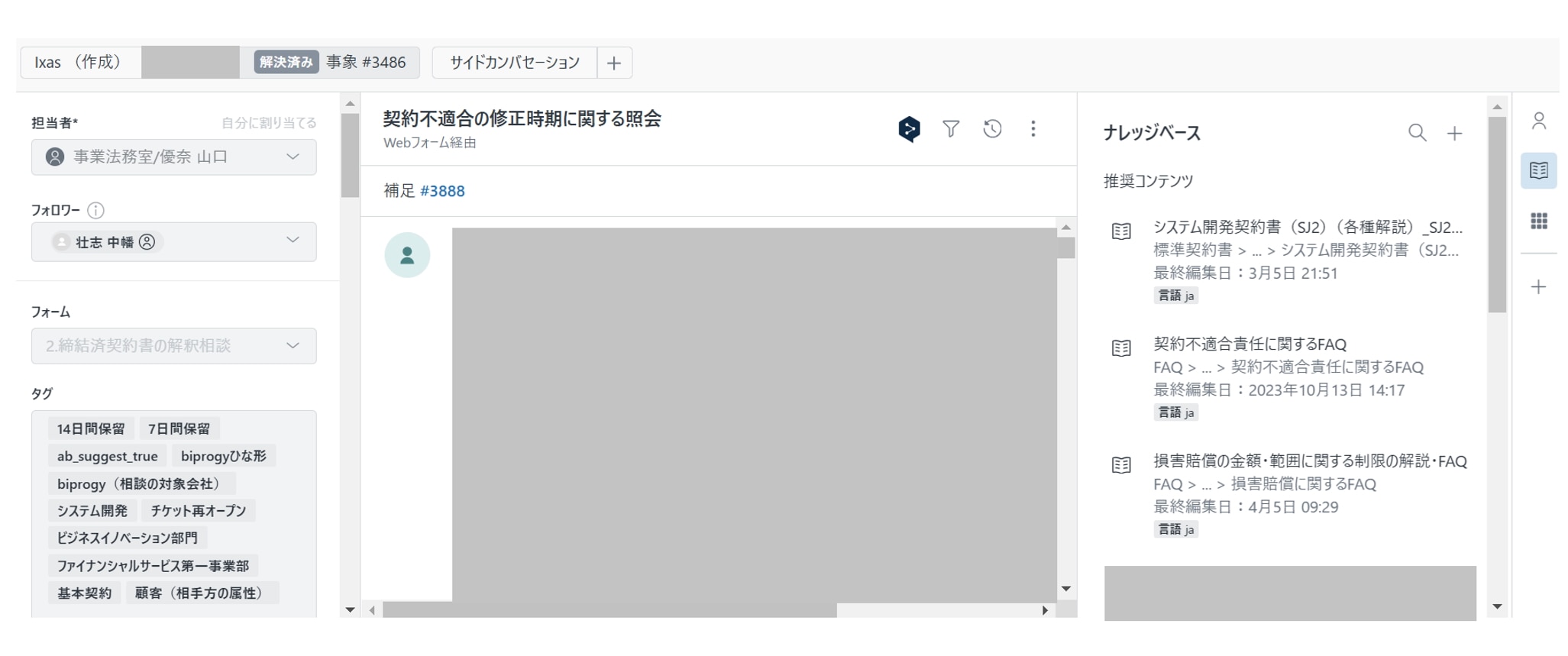

法務担当者が回答を作成する際も、関連するFAQや類似案件をAIが提案

細川氏:

FAQは、事業法務室内でのナレッジ共有・蓄積にも非常に効果的です。

事業法務室のメンバーには、私のように異業種から転職してきた人も複数います。そういうメンバーは、IT業界の契約慣習やリスク許容度の感覚、会社の独自ルールをつかむのに時間がかかりがちです。しかしZendeskでは、相談への回答作成時にAIが提案してくれる、他のメンバーが対応した類似案件や関連FAQを都度参照し、ある程度の自己解決ができるので、入社後の立ち上がりが格段に早くなりました。

FAQには全社向けと事業法務室メンバー向けがあります。当室メンバーは、気付いたときにFAQを頻繁に作成・修正することで、情報をしっかり残し、届ける仕組みを維持するようにしていますし、相談対応のナレッジは、日々の業務対応の中で自然に増えていきます。

細川氏:

また、それぞれが作成したFAQや相談への回答を日常的に参照し合うことで、あれ?と思ったときに自分の考えを他のメンバーと話し合うことが当たり前になり、テレワーク下にもかかわらず、事業法務室内での連携がとてもスムーズになりました。これは単なる業務効率化を超えたカルチャーの変化だといえます。メンバーからは、まるで違う会社の法務に転職したみたい、といった声も出ています。

営業部門からの感想やフィードバックはありましたか。

細川氏:

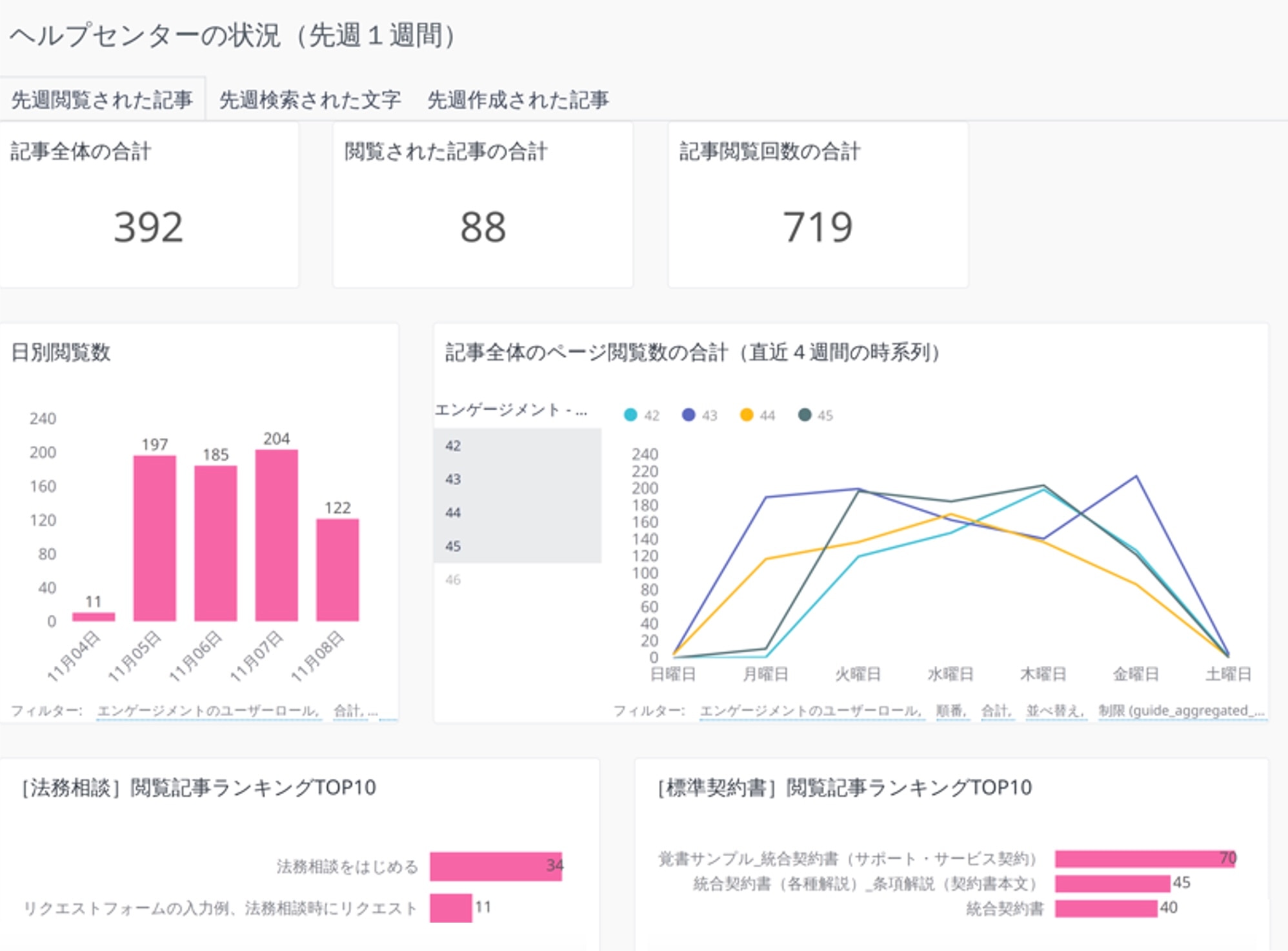

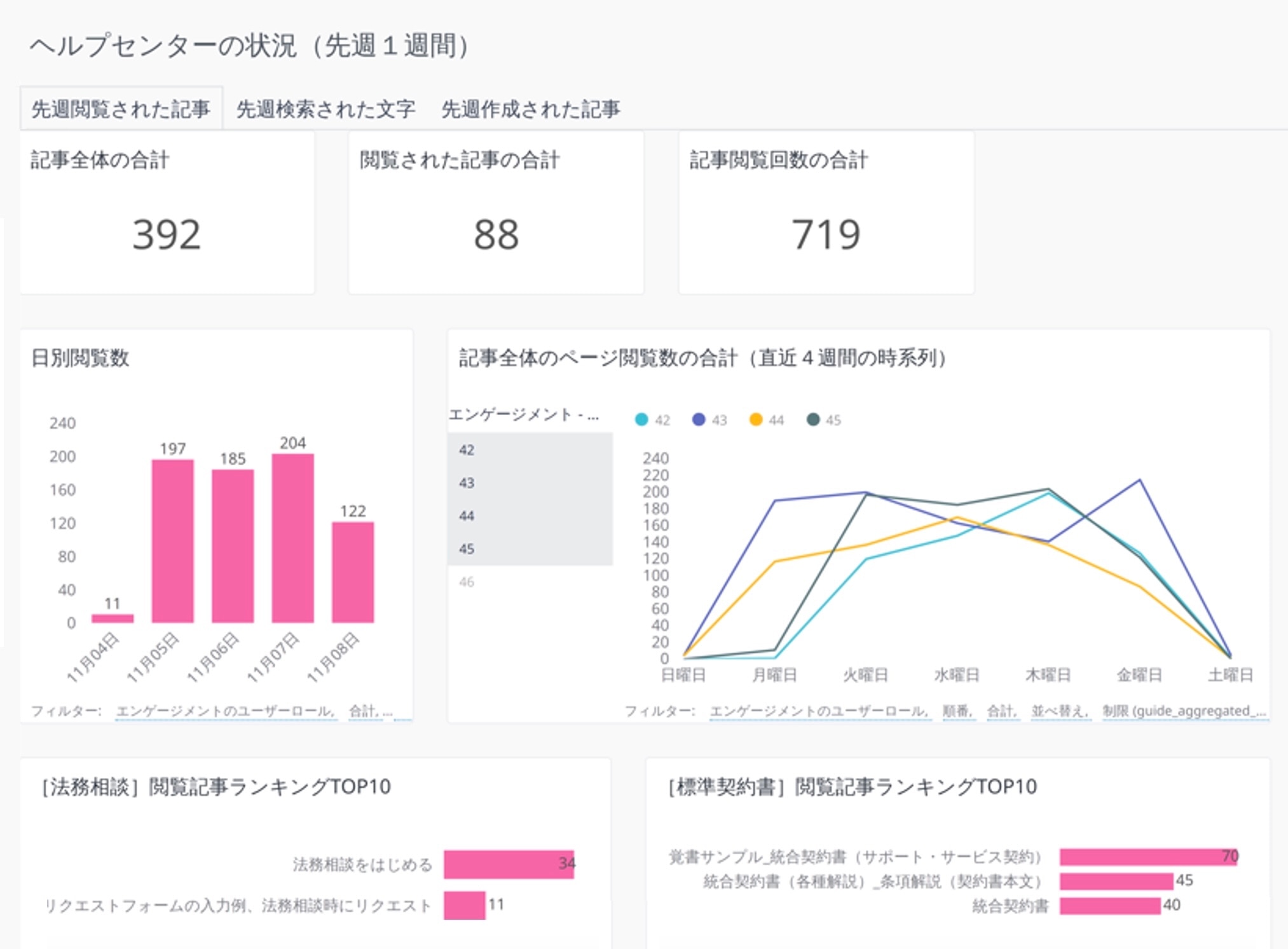

個別のアンケートは実施していませんが、Zendeskの利用状況を数値で把握しています。私としては、実際に発生する相談件数や内容の変化、解決時間の推移やFAQの閲覧推移といったビッグデータの解析結果から、導入の効果を実感しています。

FAQはおかげさまでよく利用されており、先ほど紹介した契約書ひな形改定に関するFAQは、数日で1,000回以上閲覧がありました。また、事業法務室では法務相談に対して1回の返信で解決する割合が40%を超えていますが、これもFAQが充実しつつあるからだと思います。

法務相談の解決時間について、特定の期間に絞った中央値を当社の営業時間(7.5h)ベースで分析したところ、問い合わせが発生してから最終解決に至るまでが15.9時間で、そのうち法務担当者がボールを持っている時間は7.4時間でした。7.4時間というのは法務担当者が実際にその案件を作業している時間だけでなく、他の案件や社内事務を対応している時間もカウントされ続けるものなので、想像以上の速さに私たち自身が驚いたこともありました。

FAQの閲覧状況をデータで確認可能

FAQ作成にあたってどのような点を重視していますか。

細川氏:

法律の専門知識がない人たちでも理解しやすい内容とするようにしています。ただ、法務を長くやっているとどうしても初心者目線に気付けなくなってしまいます。そこで活躍しているのが、2023年に新卒で入社した山口さんです。

山口氏:

ある相談について、FAQ化すると便利そうだということで先輩方がフラグを立てると、自動的に事業法務室員にメールが配信されます。そのメールを見て、FAQとして機能するように抽象化し、文章を作るのが新人である私の役割です。作ったFAQは、フラグを立てた人のチェックを経て、全社向けに公開します。既存の問い合わせ対応を見ながらFAQを作成するので、私自身の勉強にもすごく役立っていると感じます。

日常的な法務業務での生成AI活用も定着

冒頭にご紹介いただいた業務改革会議では、最近どのようなことを話し合っているのでしょうか。

細川氏:

最新の生成AI情報を共有するとともに、生成AIの進歩によって私たち人間の役割はどう変わっていくのかという話をよくしています。私たちの業務改革は、単にZendeskを導入したというだけの話ではありません。労働人口が減り、法務のなり手も減っている中で、仕事の幅が広がっているのであれば、今までと同じやり方を続けていくことはできないはずです。生成AIをいかに使いこなすか、生成AIではなく人間がやるべきことは何なのか。そういうことを真剣に話し合っています。

山口氏:

私が入社したときにはすでに、事業法務室での生成AI利用は浸透していましたので、私も自然と使うようになりました。

たとえば、取引内容を理解するため、お客様の業界特有の用語やIT用語を生成AIに教えてもらうという使い方です。そのほか、契約書を作成する際に、自分でドラフトした内容を(秘密情報は外して)まず生成AIに入れて、視点の抜け漏れがないかを確認したうえでOJT担当の先輩にレビューしてもらったりしています。アイデアを出す必要のある会議の前に、生成AIに案を出してもらうこともよくあります。

芳田氏:

私も、一から契約書をドラフトしなくてはならないとき、抽象化した条件を生成AIに伝えて案を作ってもらい、自分が作成したドラフトと比較しながらチェックするといったことを日常的にやっています。新しいタイプの仕事や手間のかかる仕事が舞い込むと、さてどうやって生成AIに働いてもらおうかな、とまず考える習慣がつきました。たとえば最近は、「社内規程等をすべて読み込んだうえで、社内手続に関する疑問に答えてくれるチャットボット」を作れないかと考えています。

細川氏:

業務改革会議では、このようにアイデアを出し合い、「技術的にはこのAIを使えば今でもできるね」「このAIがこう進化したらそのとき解決しよう」といった話をしています。未来の洞察を続け、メンバーの目線を合わせているからこそ、新しい課題に向き合える。大事なのは、時代の波にみんなで身軽に乗っていける態勢になっていることであって、どのシステムを導入するとかしないとかではないんです。

ここ2年で私たちは様々な変革をしてきましたが、それでも日々登場する革新的なAI技術を目の当たりにして、今のやり方を維持できるのはあとどれくらいだろう、今、何が求められているのだろうかと真剣に話し合っています。哲学的な問いも発生しますが、それも変化に向き合う大切な時間だと考えています。

生成AIの技術は今、ものすごいスピードで進化し続けています。直近では、9月にOpenAIが、博士課程レベルの問題解決力を持つ多段階思考AI(OpenAI o1-preview)をリリースしたところですが、人間と同じレベルで会話できるAI(Advanced Voice Mode)ももうすぐ正式公開されます。今日の取材内容が公開される頃には、それらすら陳腐化しているかもしれません。

1か月後に既存の法務の仕事がすべて生成AIに代替されることはないでしょうが、3年後、5年後になるとどうでしょう。世界が急激な速度で変化している今、この波に乗れるかどうかが、未来の自分と組織の持続可能性を決める分かれ道になるのではないかと思っています。

本日はありがとうございました。

(写真:岩田 伸久)

弁護士ドットコム株式会社