2024年10月1日施行!景表法に導入された確約手続の概要

競争法・独占禁止法 更新

目次

景表法の改正法が2024年10月1日から施行されました。優良誤認・有利誤認表示に対する刑事罰の導入など複数の改正がなされますが、中でも注目されているのが、「確約手続」の導入です。

確約手続は、新たな手続であり、また、現時点では認定要件等の定義が曖昧であることから、公表事例が蓄積するまでは対応が悩ましいものと考えられます。もっとも、確約手続も法執行の一環であることから、消費者庁から景表法違反の嫌疑を持たれることがないよう、事前に広告審査体制を充実させておくことが望まれます。

本稿では、消費者庁が2024年4月に公表した「確約手続に関する運用基準」について、併せて公表されたパブリックコメント、消費者庁の担当者の説明および質疑応答の内容、そして、景表法違反被疑事案について企業を代理して消費者庁と交渉した著者の実務経験も踏まえて、解説していきます 1。

本稿で用いる法令等の略称は以下のとおりです。

| 略称 | 正式名称・参照元 |

|---|---|

| 景表法または法 | 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号) |

| 改正法 | 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第27号) |

| 確約手続府令 | 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 (令和6年内閣府令第55号) |

| 運用基準 | 消費者庁「確約手続に関する運用基準」(令和6年4月18日) |

| パブコメ | 消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集の結果について」(令和6年4月18日) |

なお、本稿中の景表法の条文番号は、2024年10月1日の改正法施行後のものを示します。

確約手続とは

確約手続は、景表法違反の疑いのある行為をした事業者に、自主的に是正措置計画(当該行為がすでになくなっている場合には、影響是正措置計画)を申請してもらう代わりに、その計画が認定されたときは、行政処分を免除する制度のことです(法第2章第6節(26条以下))。

この手続は、消費者庁のより効率的な法執行を意図して導入されたものであり、具体的には、消費者庁は、事業者の景表法違反を疑う事実を認定すればよく、景表法違反を明確に認定する必要はありません。したがって、消費者庁は、法執行の負担が軽減されることから、この手続を活用して、以前よりも活発に景表法違反を取り締まることが想定されます。

是正措置計画と影響是正措置計画を「確約計画」と総称します。影響是正措置計画の手続(法30条以下)は、是正措置計画と同様であるため、以下では原則として是正措置計画を念頭に置いて説明します。

実際の運用は、先行して同様の確約手続が導入されている独禁法 2 の手続も参考になると思われますが、運用基準が異なる点もあることに留意が必要です(後記9-1参照)。

確約手続の対象

景表法は、表示規制および景品類規制に「違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となった行為」について、内閣総理大臣が「一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるとき」に、確約手続通知を行うことができると規定しています(法26条)。

要件該当性の判断基準・考慮要素

この「一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるとき」について、運用基準では、次のように説明されています(運用基準5)。

具体的には、その判断は、違反被疑行為を事業者が早期に是正することで、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を迅速に確保し、消費者庁と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大するという確約手続の趣旨を踏まえ、次の①の要素を考慮しつつ、②の観点から判断されます。

- 考慮要素

- 違反被疑行為がなされるに至った経緯(事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置の遵守の状況(法22条1項に規定する義務の遵守の状況を含む)

- 違反被疑行為の規模および態様

- 一般消費者に与える影響の程度ならびに確約計画において見込まれる内容

- その他当該事案における一切の事情

- 観点

- 個別具体的な事案に応じて、違反被疑行為等を迅速に是正する必要性

- 違反被疑行為者の提案に基づいた方がより実態に即した効果的な措置となる可能性

手続の対象外となる場合

景表法は、措置命令または課徴金納付命令に係る弁明の機会の付与の通知(行政手続法30条、景表法15条1項)を行った事案については、確約手続の対象から除くことを定めています(法26条但書)。

加えて、運用基準では、次の(1)(2)の場合については、「違反行為を認定して法的措置をとることにより厳正に対処する必要がある」ため、確約手続の対象から除外することを規定しています。

(1)10年以内に法的措置を受けたことがある場合

過去10年以内 3 に、景表法に基づく措置命令を受けた事業者(法的措置が確定している場合に限ります)は、確約手続の対象から除外されます(運用基準5(3))。

これは、たとえば、過去の違反が優良誤認表示に関するものであって、今回の調査対象が有利誤認表示に関するものであった場合のように、異なる類型の違反行為であったとしても、確約手続の対象から除外されます。

(2)悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合

運用基準では、「違反被疑行為者が、違反被疑行為とされた表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらず、あえて当該表示を行っているなど、悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合」についても、確約手続の対象から除外されると規定されています(運用基準5(3))。

この「悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合」は、パブコメによると、違反被疑行為者に、違反被疑行為についての故意がある場合のほか、故意と同視し得る重大な過失が認められる場合が含まれる、と解説されています(パブコメNo.17、18)。

確約手続の流れ

景表法の確約手続の流れは、以下のとおりです。

景品表示法の確約手続の流れ

確約手続の相談および開始

確約手続通知の受領

確約手続は、消費者庁から、事業者に対して、確約手続の対象となることを知らせる通知(確約手続通知)が行われることで開始されます(法26条)。

確約手続通知には、以下の内容が記載されます(法26条各号)。

- 当該疑いの理由となった行為の概要

- 違反する疑いのある法令の条項

- 確約手続の認定申請をすることができる旨

景表法には明示されていませんが、実際の運用としては、事業者のもとに何の前触れもなく突然確約手続通知が送られてくるわけではありません。この点は、パブコメでも、まず違反被疑行為についての調査の開始が違反被疑行為者に対して通知され、確約手続通知は、その調査が開始された後に行われると説明されています(パブコメNo.11)。

確約手続の相談

さらに、消費者庁の担当者によると、違反被疑行為に関する調査の過程で、確約手続通知に先立って、消費者庁と事業者側で事前に確約手続についての協議が行われ、ある程度の見通しが立った後に、事業者に対して確約手続通知が行われる 4 という運用が想定されているとのことです。

確約計画の作成・申請

確約計画の認定申請手続

確約手続通知がなされた場合には、事業者は、確約計画の認定の申請(確約認定申請)をするか否かを選択することになります。この点、確約認定申請を行うべきかどうかに関する実務上のポイントについては、後記8で説明します。

なお、運用基準によると、「確約認定申請をしなかったとしても、その後の調査において、確約認定申請をしなかったことを理由として被通知事業者が不利益に取り扱われることはない」と規定されています(運用基準6(1))。

(1)確約認定申請の期日

確約認定申請は、確約手続通知の日から60日以内に行うことが必要です(法27条1項、31条1項)。

ただし、確約手続通知の日から60日以内であれば、認定申請書および認定申請添付資料を変更することが可能です(確約手続府令5条、15条)。また、確約認定申請をした日から確約認定申請に係る処分がされるまでの間、認定申請添付資料のうち、消費者庁が確約計画の認定をするため参考となるべき資料の追加提出をすることができます(確約手続府令7条、15条)。

なお、60日以内であれば、認定申請書の変更が可能であるといっても、たとえば、当初、必要最小限度の是正措置または影響是正措置(以下「確約措置」と総称します)を記載した認定申請を行い、その後に、消費者庁の反応を見ながら、認定が得られるようになるまで、少しずつ小出しに措置の内容を追加または拡充していく形で認定申請書を変更することは想定されておらず、確約手続通知前に消費者庁と協議した内容を踏まえて認定申請を行うことが求められるようです。

(2)認定申請書の書式および添付書類

是正措置計画の認定申請の書式は、次のとおりです。

この申請書に併せて、次の資料の添付が求められます(確約手続府令4条2項各号)。

- 是正措置が疑いの理由となった行為およびその影響を是正するために十分なものであることを示す資料

- 是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料

- その他参考となるべき資料

なお、運用基準によると、「確約認定申請を却下した場合若しくは確約計画の認定を取り消した場合又は申請者が確約認定申請を取り下げた場合」には、「申請者から提出された資料を返却することはせず、かつ、法的措置をとる上で必要となる事実の認定を行うための証拠として使用することもあり得る」とされていますので(運用基準10(3))、提出する資料の選別には注意が必要です。

確約措置の要件と典型例

(1)確約措置の2つの要件

景表法は、是正措置計画が次の要件①と要件②の両方を満たすことを求めています(法27条3項各号)。

要件① 措置内容の十分性:是正措置が疑いの理由となった行為およびその影響を是正するために十分なものであること

要件② 措置実施の確実性:是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること

この規定は、とてもあいまいであり、運用基準でも、確約措置の内容は、被通知事業者が個々の事案に応じて個別具体的に検討すると説明されています(運用基準6(3)ア)。

一方で、運用基準では、次のとおり相応の具体的な考え方も示しています。

- 「措置内容の十分性」の考え方

上記の要件①「措置内容の十分性」については、運用基準では、「過去に法的措置で違反行為が認定された事案等のうち、行為の概要、適用条項等について、確約手続通知の書面に記載した内容と一定程度合致すると考えられる事案の措置の内容を参考にする」と規定されています(運用基準6(3)ア(ア))。 - 「措置実施の確実性」の考え方

上記の要件②「措置実施の確実性」については、運用基準では、「確約措置が実施期限内に確実に実施される」と判断できることが必要とされています(運用基準6(3)イ)。

なお、措置実施の確実性を満たすために、確約措置の実施期限を設定する必要があります(法27条2項2号、31条2項2号)。

(2)確約措置の典型例

運用基準では、「典型的な確約措置」を、①必要な措置、②重要な事情として考慮する有益な措置、③有益な措置の3つのカテゴリーに分けて紹介しています(運用基準6(3)イ)。特に、このうち、①必要な措置として紹介されている措置は、確約認定申請時点ですでに実施している場合を除いて、事実上、すべての事案において求められるものと考えられます。

この確約措置の典型例を表にまとめると、以下のとおりとなります。

運用基準で紹介されている典型的な確約措置のまとめ

| 措置内容の十分性 | 措置実施の確実性 | |

|---|---|---|

| ① 必要な措置 |

|

|

| ② 有益な措置 (重要な事情として考慮) |

|

− |

| ③ 有益な措置 |

|

− |

※(ア)〜(キ)の番号は運用基準6(3)イに準じる

※措置実施の確実性に関する典型例は、運用基準では、必要な措置しか紹介されていない

なお、運用基準では、「確約措置がこれらに限られるものではない。また、事案によっては、単独の確約措置で認定要件に適合する場合もあるが、複数の確約措置を組み合わせなければ認定要件に適合しない場合もある。どのような確約措置を組み合わせれば認定要件に適合することとなるのかは、事案によって異なる」という説明もなされています(運用基準6(3)イ)。

この点は、消費者庁がどのような運用をするのか明らかではないものの、過去の独禁法の認定例(後記9-2)を参照する限り、事業者側が自由な発想で提案できるというよりは、ある程度、認定してもらうための「型」は決まっているように思われます。

以下では、典型的な確約措置を、措置内容の十分性に関するもの(上表のア、イ、オ、カ、キ)、措置実施の確実性に関するもの(ウ、エ)の順で、それぞれ紹介します。

- 違反被疑行為の取りやめ

運用基準では、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(ア))。

実際にも、違反被疑行為を取りやめることが必要であることは、その確約手続の制度趣旨からして当然求められるものであると考えられます。

- 一般消費者への周知徹底

運用基準では、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(イ))。

この措置は、過去の措置命令でも命じられてきたものになります。

なお、過去の措置命令では、通常、新聞による社告が要求されていました。この周知徹底の方法について、引き続き社告が要求されるかは明らかではありませんが、消費者庁の担当者によれば、確約計画では柔軟に解釈する余地があるとのことです。

- 一般消費者への被害回復

運用基準では、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(オ))。

消費者庁の担当者によると、この被害回復は非常に重視されており、基本的には盛り込む必要があるとのことでしたが、他方で、事案によっては返金が難しいケースも想定されるので、必要な措置にはしなかったということです。

返金措置には悩ましい問題があり、課徴金納付命令は、売上金額の3%であるところ(法8条1項)、返金措置により、売上金額の3%を超える返金を行う場合には、景表法違反が確定的に認定されているわけでもないにもかかわらず、結果として、違反が確定的に認定された場合になされる課徴金納付命令よりも事業者側の経済的負担が大きくなってしまうという問題があります。したがって、返金措置については、消費者庁がどのような運用を行うのかが注目されます。

なお、被害回復についても必要な措置とするべきかどうかは、国会でも議論されていましたが、政府の担当者は、「必須要素とした場合、行政が裁判等の手続を経ずに民事上の法律関係を認定することとなってしまうなど、我が国の司法制度等との関係に鑑みて適当ではなく、また、現実的にも、消費者と直接取引のないメーカーによる違反事案があることですとか、事業者の規模等によっては返金すべき消費者を具体的に把握することが困難な場合なども想定されますので、消費者への返金を原則とすることは困難である」という答弁を行っています 5。

運用基準によると、この被害回復を確約措置に盛り込む場合には、「当該措置の内容、被害回復の対象となる一般消費者が当該措置の内容を把握するための周知の方法並びに当該措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法」を明らかにすることが求められます(運用基準6(3)ア(イ))。

返金の手法については、運用基準によると、「返金の手段、方法等は、事業者の自主的な判断に委ねられるが、自主返金制度において定める内容が参考となる」と解説されています。パブコメでは「一般消費者への被害回復について、周知の手段、方法等は事業者の自主的な判断に委ねられますが、一般消費者への被害回復についての周知期間、方法等が十分ではない場合には、措置内容の十分性を満たさないと判断することになります」と解説されているところです(パブコメNo.29)。

確約計画では、全消費者に被害回復を行うことを予定し、その確約計画が認定されたとしても、現実には、全消費者に被害回復ができるとも限りません。この点、消費者庁の担当者によると、あくまでも確約計画は、将来の計画にすぎないため、しっかりした計画を前提として、事業者が最大限の努力を尽くしてもなお返金できない消費者がいた場合には、そのことをもって確約計画の認定を取り消すものではないということです。

- 契約変更

運用基準では、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(カ))。

例えば、違反被疑行為がなされるに至った要因が、被通知事業者の既存の取引先(例えば、アフィリエイターの管理を委託するASP 6 や、表示の裏付けに係る調査業務を委託した調査会社等)にも存すると認められる事案において、取引先を変更し、又は既存の取引先との契約内容(委託業務の内容等)を見直すことは、措置内容の十分性を満たすために有益である。

- 取引条件の変更

運用基準では、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(キ))。

- 違反被疑行為および同種の行為が再び行われることを防止するための措置

運用基準によると、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(ウ))。

コンプライアンス体制の整備についての具体的な内容としては、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年内閣府告示第276号)」の内容が参考となる、としています。

- 履行状況の報告

運用基準によると、次のとおり説明されています(運用基準6(3)イ(エ))。

なお、報告の時期及び回数は、確約措置の内容に応じて設定する必要がある。

パブコメによると、「独立した第三者」につき「消費者庁が認める者」とは、たとえば、違反被疑行為者との間に取引関係のない弁護士等を想定しているとのことです(パブコメNo.27)。

確約計画の認定または却下

確約計画の審査

消費者庁は、確約認定の申請に基づき、措置内容の十分性(要件①)および措置実施の確実性(要件②)を審査し、両要件を満たすときは、確約計画の認定を行います。

運用基準によれば、消費者庁は、確約認定申請の審査について次のように規定しています(運用基準7(1))。

したがって、確約認定申請を行った後も、消費者庁との間で積極的に交渉を行い、確約措置が要件を満たすことを説得的に説明し、また、必要に応じて追加の資料提出(前記5-1参照)を行う必要があるものと考えられます。

なお、運用基準では、次のように説明されていますが(運用基準7(2))、実際には、確約計画の認定が公表されると、一般の人には、法令違反をしたかのような印象を持たれてしまう可能性があります(詳しくは後記7をご参照ください)。

確約認定の効果

確約計画が認定されると、その認定が取り消された場合を除き、違反被疑⾏為について、もはや措置命令・課徴⾦納付命令が⾏われなくなるというメリットを得ることができます(法28条、32条)。

なお、却下された場合には、確約手続通知を行う前の調査が再開されることとなります(運用基準7(1))。

確約計画の認定に関する公表

確約計画が認定されると、事業者名のほか、違反被疑行為や確約計画の概要等が公表されることとなります。運用基準によると、次のように規定されています(運用基準9)。

どのように公表されるのかは、事業者によっても興味があるところと思います。この公表例のイメージですが、たとえば、独禁法の確約手続における実際の公表例は、次のとおりであり、おそらく景表法でも同様の内容になるものと考えられます。

なお、運用基準では「公表に当たっては、景品表示法の規定に違反することを認定したものではないことを付記する」と規定されていますが、実際のイメージとしては、おそらく、下記の赤枠で囲ったような記載になると予想されます。

公表の内容には、違反被疑行為の概要も含まれることから、一般の方に、法令違反があったかのような印象を与えてしまう可能性があることは、否定できないようにも思われます。

確約手続についての実務対応ポイント

以上を踏まえ、実務上、最も悩ましい問題が、「確約手続に応じるべきか」という点と、応じる場合に「確約手続の内容をどうするか」という点です。この点について、推測を交えつつ著者の個人的な意見をご説明します。

確約手続に応じるべきか

(1)運用の不確実性

まず、確約手続に応じることの最大のメリットは、措置命令および課徴金納付命令が免除されることです。課徴金納付命令による経済的な負担はもちろん、措置命令と課徴金納付命令は、別々のタイミングで行われることから、これらの2回の行政処分が行わるたびに、メディアに取り上げられる可能性があり、また、消費者庁が法令違反を確定的に認定したということで、その意味でも事業者にはレピュテーションリスクが発生します。

他方で、確約手続は、消費者庁が、法令違反であると確定的には認定せずに、その疑いがあると考えるにすぎない段階で、事業者が自主的に申請を行うものです。したがって、法令違反が疑われているとしても、最終的には法令違反ではないと判断される事案、または、法令違反であったとしても非公表の行政指導にとどまる事案についても、自ら積極的に確約手続に基づく負担を受け入れ、公表される道を選ぶことになっています。

したがって、理論的には、事業者としては、措置命令がなされることが確実な事案であれば、確約手続を申請するべき、ということになりますが、そうでない事案については、確約手続を申請しないほうがよいということになるでしょう。

しかし、この判断は必ずしも容易ではありません。また、これまでの消費者庁の運用としても、明確な基準のもとに一貫性のある権限行使を行っているわけではないようにうかがわれ、景表法の専門家であっても必ずしも容易に予測できるものではありません。何より、確約手続の開始に伴い、消費者庁がこれまでの運用を変える可能性もあります。そして、確約手続の内容は、認定されれば公表されることになりますので、事例がある程度集積されれば、それらの事例を基にした予測も可能ではありますが、少なくとも現時点では、相当の不確実性が残ります。

消費者庁が、措置命令がなされることがある程度確実な事案に限って確約手続通知を行ってくるのか、それとも、行政指導にとどまる可能性が高い事案についても広く確約手続通知を行ってくるのかは不明です。この点は、パブコメにおいても回答が拒まれています(パブコメNo.13)。

Q:従来、措置命令の対象とされてきたレベルの事案は「確約手続に付すことが適当であると判断するとき」に確約手続の対象となり、指導の対象とされてきたレベルの事案は確約手続の対象とならないという理解でよいか(後略)。

A:御質問については、「措置命令の対象とされてきたレベルの事案」及び「指導の対象とされてきたレベルの事案」の意味内容が明らかでなく、回答することができません。

(2)望ましい対応

では、どのような対応をしていくべきか、という点についての私見です。

まず、法の執行の実態として、確約手続は、行政処分の適用を免除するというメリットを与える代わりに、自主的な措置を講じることを求めるものとなっています。したがって、行政処分の可能性がほとんどない事案について、消費者庁が「行政処分の適用が免除を受けられますので、ぜひ確約手続の利用を検討してください」などと、実体の伴わないメリットをうたって、確約手続の利用を推奨してくるとは考えにくいところがあります。

また、国会の答弁 7 を見ても、「自主的な取組が期待できる事業者の事案についても、重大かつ悪質な事案についても、同じように消費者庁のリソースを投入せざるを得ないということがございましたので、今回の改正案で、事業者が自主的な取組により不当表示の早期是正を図る」ことを目的に「軽微なものについては確約手続の対象にして、そちらへ行ってもらおうというふうに思っております」という説明がなされています。こうした国会でのやり取りを見る限りでは、従前、行政指導にとどまっていた事案を、さらなるリソースが必要となる確約手続に昇格させることを意図しているようには思われません。

そうすると、相談の過程で、消費者庁が確約手続の利用を強く推奨してきた場合には、景表法違反が認定されているわけではないものの、消費者庁として本来なら措置命令レベルの案件であると考えている可能性が相当程度あり、確約認定を拒否した場合でも、措置命令がなされる可能性が相当程度あるものと思われます。

なお、上記5-2(2)で述べたように、確約手続として、売上金額の3%を超える返金措置を実施する場合には、結果として、課徴金納付命令を受けるよりも、経済的な負担が大きくなってしまうことにも留意が必要です。

確約手続の内容をどうするか

では、確約計画を申請することを決めた場合に、確約手続の内容をどうするかという点です。

要件①措置内容の十分性については、運用基準で紹介されている典型例のうち、「必要な措置」とされているものについては、少なくとも対応が必要になると考えられます。運用基準によると、十分性については、過去の類似の措置命令の事案を参考にするとされていることから、過去の事例を洗い出して、丁寧に分析することが求められるといえます。

また、要件②措置実施の確実性については、独禁法を参考にして、履行状況の報告と、3年間、毎年継続的な報告をすることは求められる可能性が高いように思われます。

他方、それ以外の措置については、運用基準によれば、事案ごとに判断されると定められていますが、消費者庁がどのように考えるのかは、実例がない現状においては、明らかになっていません。

確約措置の内容は、事例がある程度集積されるまでの間は、景表法に詳しい専門家などとも相談しながら、独禁法の先例(後記9参照)を参考にしつつ、消費者庁と交渉し、その措置の十分性および確実性を説得的に説明していくことになるものと思われます。

(参考)独禁法の確約手続との比較

景表法と独禁法の確約手続の違い

独禁法の確約手続については、公正取引委員会の「確約手続に関する対応方針」で定められています。景表法の確約手続と類似していますが、以下の点は大きく異なります。

(1)景表法の確約手続には「意見募集」手続がない

独禁法の確約手続においては、「意見募集」手続について次のような規定があります 8。他方で、景表法の確約手続には、同様の規定は設けられていません。

(中略)

第三者からの意見を募集しない場合であっても、公正取引委員会は、申請者の競争事業者、取引先等に対し、個別に確約計画に関する事実関係の確認等を行うことがある。

(2)景表法の確約措置の典型例には「事業譲渡等」がなく、代わりに「取引条件の変更」が規定されている

独禁法の確約措置には、競争秩序の回復を確保するための措置として「事業譲渡等」の記載がありますが 9、景表法の確約措置には相当する措置がありません。

他方で、景表法の確約措置には、表示内容に合わせて消費者との取引条件を変更する措置が挙げられています(運用基準6(3)イ(キ))。

独禁法で認定された確約計画の参考例

先行して確約手続が採用されている独禁法では、たとえば、次のような確約計画が認定されています。これらは、景表法の確約手続でも一定程度参照できるものと思われます。

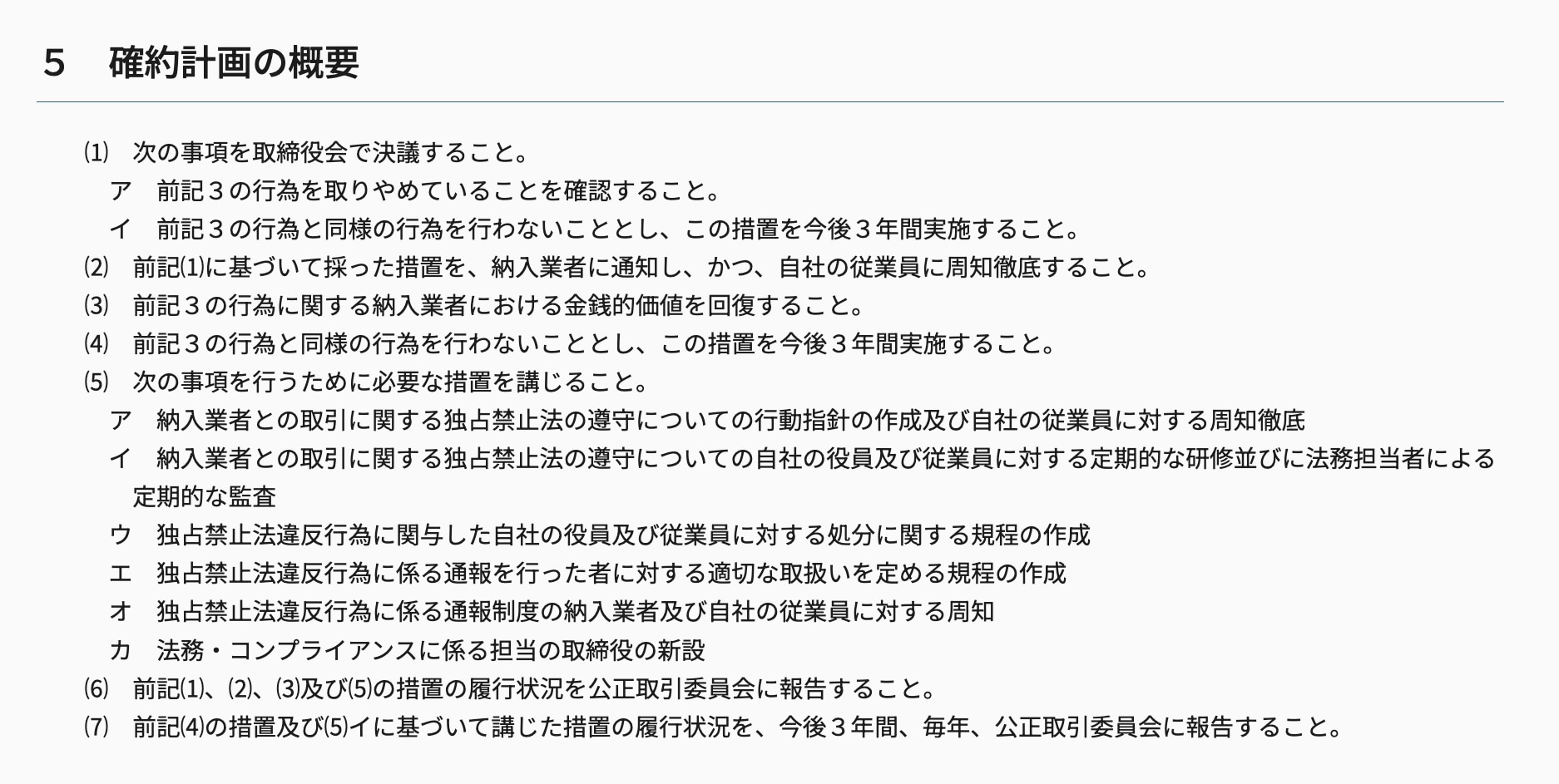

(1)株式会社ダイコクの事例

ドラッグストアを運営する株式会社ダイコクが、納入業者に対し、返品および従業員等の派遣の要請を行ったことが、優越的地位の濫用として問題となった事案です。

※「前記3の行為」とは、違反被疑行為のことを指す。

公正取引員会の報道発表資料「(令和5年4月6日)株式会社ダイコクから申請があった確約計画の認定について」(最終閲覧2024年8月30日)より一部抜粋

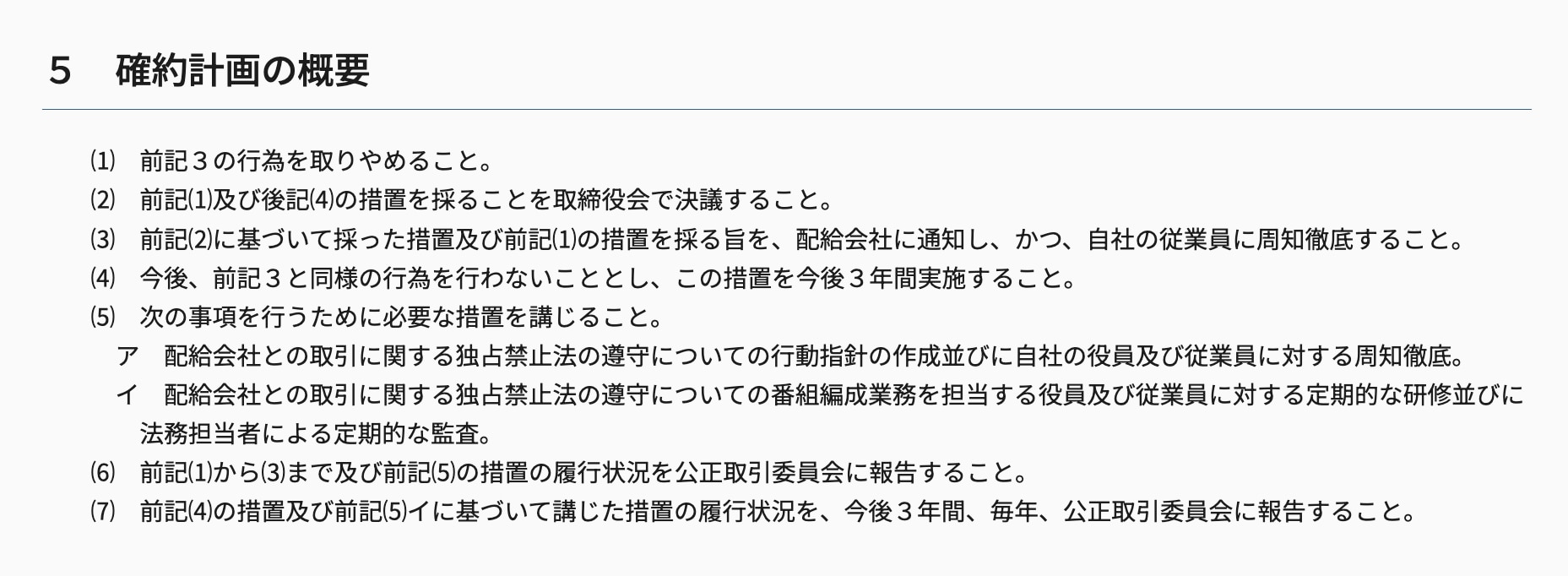

(2)TOHOシネマズ株式会社の事例

TOHOシネマズ株式会社が、自社に映画作品を配給する配給会社に対して、自社を他の興行会社よりも有利に取り扱うよう要請したこと等が拘束条件付取引として問題となった事案です。

※「前記3の行為」とは、違反被疑行為のことを指す。

公正取引員会の報道発表資料「(令和5年10月3日)TOHOシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定について」(最終閲覧2024年8月30日)より一部抜粋

-

本稿の意見に係る部分は著者の個人的見解であり、著者の所属する組織の見解を表すものではありません。また、消費者庁の担当者による説明にも、担当者の個人的見解であって、消費者庁の公的な見解を示すものではないという留意点が含まれているものがあります。 ↩︎

-

正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。 ↩︎

-

違反被疑行為に係る事案についての調査を開始した旨の通知を受けた日、景表法25条1項の規定による報告徴収等が行われた日または同法7条2項もしくは8条3項の規定による資料提出の求めが行われた日のうち、最も早い日から遡って10年以内。 ↩︎

-

このことは、運用基準の次の表現からうかがい知ることができます。

「確約手続をより迅速に進める観点から、消費者庁が確約手続通知を行う前であっても、違反被疑行為に関して調査を受けている事業者は、いつでも、調査を受けている行為について、確約手続の対象となるかどうかを確認したり、確約手続に付すことを希望する旨を申し出たりするなど、確約手続に関して消費者庁に相談することができる」(運用基準3) ↩︎ -

アフィリエイトサービスプロバイダー。法人または個人のアフィリエイターを幅広く募り、アフィリエイトネットワークを構築し、広告主とのマッチングをさせる機能を持つアフィリエイトプログラムを提供する事業者をいいます。 ↩︎

-

公正取引委員会「確約手続に関する対応方針」(平成30年9月26日、令和3年5月19日改定)7 ↩︎

-

公正取引委員会の「確約手続に関する対応方針」6(3)イ(オ) ↩︎

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業