法務DXで仕事はラクになった?現場課題を見極めることこそ、法務業務を効率化する鍵。その最適解とはPR

法務部

目次

近年、リーガルテックの発展・普及が目覚ましい一方で、法務の現場にはいまだ多くの課題が残されています。特に、複雑で個別の考慮が必要な契約業務においては、「AIによるレビューよりも自分で確認したほうが早い」という声も少なくありません。特に中堅・ベテランの法務担当者にとっては、AIに頼るよりも、自身の知識と経験を活かしたいと思うことはないでしょうか。

こうしたなか、法務業務の効率化を“確実に”実現することで法務の価値発揮を後押しできるツールとして注目を集めているのが、法務向け総合文書エディタ「BoostDraft」です。2021年8月の正式リリース以降、わずか3年弱で導入端末数が1万台を超えるなど、急速に拡大してきました。

BoostDraftは、どのような形で法務業務の効率化を実現するのか。AI契約レビューとの違いは何か。そして、法務が価値を発揮するために今後意識すべきこととは。同ツールを提供する株式会社BoostDraftの共同創業者/CRO 渡邊弘氏に話を聞きました。

株式会社BoostDraft 共同創業者/CRO・弁護士 渡邊 弘 氏

西村あさひ法律事務所にてM&A/ファイナンス・国際取引を中心に契約業務に従事。その後、スタンフォードロースクール(LLM)のリーガルテック専門機関Codex等で英米リーガルテック調査を行う。2019年よりスタンフォード経営大学院(MBA)にて経営を学ぶ傍ら、The Corporate Legal Operations Consortium(CLOC)のJapan Chapter創業メンバーとなる。法務分野の業務効率化余地を探求すべく各国法務関係者へのインタビューを実施し、アイデアを具現化して2021年に株式会社BoostDraftを創業しCROに就任。

「目的化」したDX 置いてけぼりの現場と課題

株式会社BoostDraft 共同創業者/CROの渡邊氏は、現在も西村あさひ法律事務所に所属する弁護士です。もともと法律事務所で働くなかで、AIやリーガルテックを用いた法務領域の業務改善に高い関心を持っていたことから、2010年代後半にスタンフォード大学へ留学し、LLM(法学修士課程)およびMBA(経営学修士課程)を取得。当時リーガルテックが進んでいた米シリコンバレーにて、法務領域における業務の合理化余地について研究していました。

研究・調査を進めるうえで渡邊氏は、各国の法務関係者にヒアリングを実施。日本においては100名を超える法務担当者にインタビューしたところ、「何かしらの業務効率化ツールを導入しているが、現場の課題感に合わないままサービスを利用し続けている」との回答が大半を占めていたといいます。

- 体裁を整える、誤字脱字をなくすといった体裁調整に多くの時間を費やしている

- 法律文書特有の表記の揺らぎをいちいち調べるのが負担

- 条項の追加・削除のたびにズレる後続の条項やリファレンスの修正が大変

- 変更履歴が多数付きがちで、読みづらいうえ変更履歴の整除が苦痛

- 新旧対照表の作成など、文書間の比較作業に時間がかかる

特にAI契約レビューについては、レビュー結果が交渉内容を踏まえない一般的な指摘に留まることも多く、結局翻訳やバージョン管理といった周辺機能しか使われていないといったケースも見られたそう。「本来、課題解決の“手段”であるはずのDXが目的化し、リーガルテック導入が法務部門を先進的に見せるためのパフォーマンスになってしまっている。現場のユーザーが置いてけぼりになっている状況が明らかになった」と渡邊氏は述べます。

各国の法務関係者が欲しかった、地に足のついた業務効率化を実現した「BoostDraft」

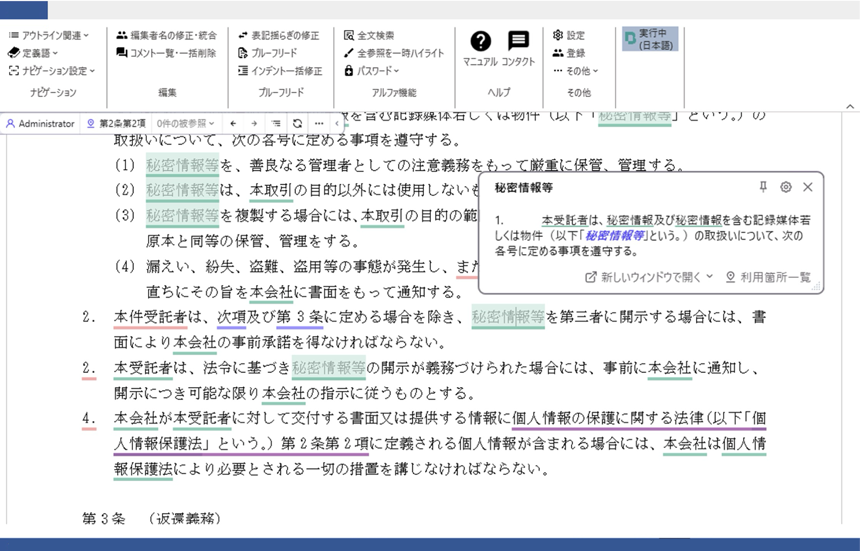

渡邊氏はBoostDraftのコンセプトについて、「地に足のついた形で時間削減効果を生み出していくサービス」と語ります。同サービスは、法的文書において発生する、インデントやフォントを揃えたり、変更履歴や表記の揺らぎを修正したりといった体裁調整、条文や法令・定義語の参照、条項の追加・削除のたびにズレる後続の条項やリファレンスの修正など、人の手で行おうとすると、無駄で苦痛な単純作業に着目し、それらの効率化に徹底的にこだわって開発されています。

そのため、特にBoostDraftが効果を発揮するのは、一捻り二捻りあるような複雑な契約書だという渡邊氏。人手を使う必要のない単純作業をなくすことで、人間が頭を使う時間=“価値ある”仕事に向き合う時間の捻出を可能にします。

つまり、法務部員に取って代わるのではなく、法務の能力を高める手段となることで、法務のプレゼンス向上を実現するのがBoostDraftです。

さらにBoostDraftの利用シーンは契約書に限らないという渡邊氏。「法的文書作成支援サービス」として、社内規程、取締役会や株主総会の議事録、プレスリリース、有価証券報告書などにも使えることから、法務担当者だけでなく、経営陣や総務全体での活用も期待できます。

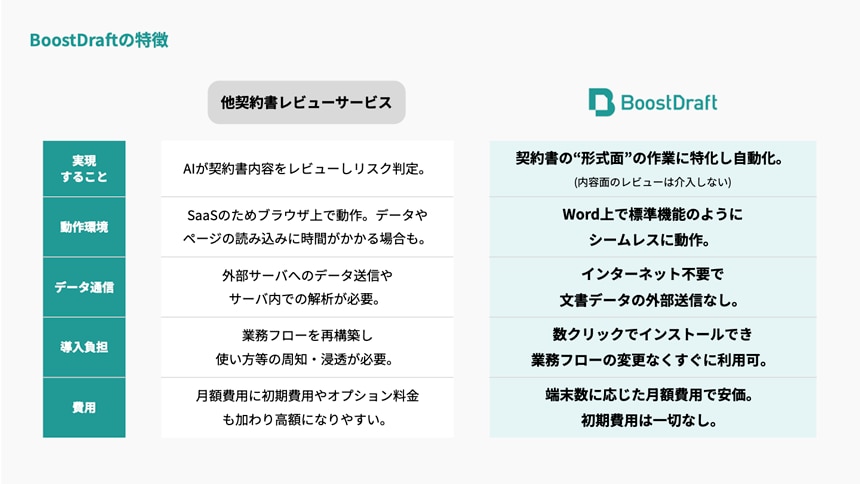

ユーザーファースト、だからこそ成果が出る「BoostDraft」の特徴

リーガルテックを現場で普及させていくためには、活用のしやすさもポイントになります。

BoostDraftは誰もが簡単に使えることを重視して、Microsoft Wordのアドインとして提供。開きたいWordファイルをそのまま開くだけで、ただちに普段利用しているWordの一機能のように使えます。ログインもファイルのアップロードも不要のため、現場での業務フロー変更が必要ありません。

そして、あえて非クラウドサービスという形でオフラインで利用できるようにしたことで、情報漏えいのリスクを限りなく低くしてセキュリティの不安を取り除くとともに、導入時のIT部門との折衝を削減できます。

この活用のしやすさによって、ツール導入時の心理的ハードルは低く、使い方を覚える負担も小さいため、「導入したのに使ってもらえない」といった失敗を回避します。法務現場のよくある課題に向き合うからこそ、確実な成果を生み出すのです。

たとえば5分かかっていた作業がワンクリックでできるようになるだけでも、ユーザーは業務削減効果を目に見える形で実感できます。BoostDraftにおいては、利用者から「法的文書の作業量が全体で約3割削減された」という声もあるといいます。

また渡邊氏は、幅広くカバーされたサポート体制についても、BoostDraftの強みだと語ります。サービス上で機能に対する要望をいつでも投稿できる窓口を設けることで、法務現場におけるニーズや課題をすぐにリストアップ。万全な開発体制でそれらを一つひとつ解消していくような、着実な開発を心がけているという渡邊氏。

さらにBoostDraftは英語の文書でも動作し、カスタマーサクセス含め英語に完全対応していること、米サンフランシスコにも拠点があるため時差をカバーできることから、グローバル企業にもマッチしています。日本の法務部門のみならず、現地法人の法務部に導入されるケースも増えています。

おわりに

近年、多様なリーガルテックの開発が進んでいますが、どのツールも万能ではなく、それぞれが得意とする分野や使い道があります。そのため、「法務業務の効率化」ひとつをとっても、自社の課題に合ったものを見極めて活用することが重要です。

BoostDraftは、形式的な文書作業という“無価値な作業”を削減することで、法務としての高い付加価値を提供することに専念できるツールです。そのため、中堅・ベテランの法務担当者にとっては、自身の知識と経験を効率よく活用するために役立ちます。一方、新人や若手法務にとっては、AI契約レビューでまずは一般的なナレッジを蓄えるなど、別のツールを活用するのが最適な場合もあります。

リーガルテックを導入済みの企業は、いまや約6割にのぼります1。導入したツールが自社の課題を解決できているのかを今一度見極め、法務としての本質的な成果を追求する必要があるのではないでしょうか。

-

BUSINESS LAWYERS主催「Legal Innovation Conference〜2024年の法改正&リーガルテック最新情報〜(2024年4月開催)」参加者アンケート(n=188)より ↩︎