人事がおさえておくべき2024年の法改正「HR Innovation Conference」講演レポートPR 〜これからの雇用と人事のあり方とは〜

人事労務

目次

法律・制度改正の把握と理解、それによる業務フローや社内制度の見直しなど、人事・労務部門が対応すべきことは多岐にわたります。2024年3月7日に開催されたオンラインセミナー「HR Innovation Conference 人事がおさえておくべき2024年の法改正 〜これからの雇用と人事のあり方とは〜」では、2024年の法改正の概要、先進的な取り組みを進めている企業の人事戦略の設計や運用方法、テクノロジーの活用事例などについて有識者や各企業が紹介しました。本稿ではその様子の一部をお届けします。

人事労務がおさえておくべき2024年の法改正と最新の労働判例 &【スペシャル対談】24年法改正から読み解く、これからの雇用のあり方と働き方

冒頭では、人事・労務がおさえておくべき2024年の法改正(※)と最新の労働判例について、KKM法律事務所 代表弁護士 倉重公太朗氏が解説。また、倉重氏とカゴメ株式会社 常務執行役員/カゴメアクシス株式会社 代表取締役社長 兼 経営管理部長 有沢正人氏が、これからの人事のあり方について議論しました。

※本講演は2024年3月7日当時の情報を掲載しています。

法改正と最新判例から見る実務対応のポイント

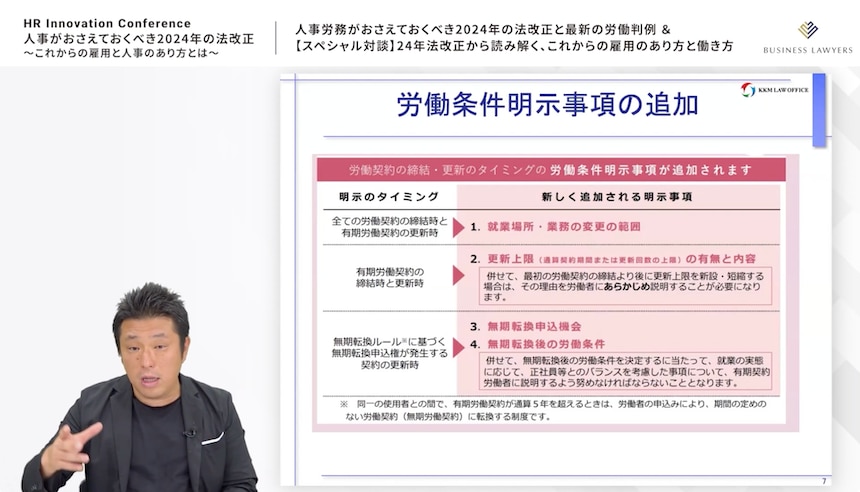

倉重氏が法改正のなかでも実務に大きく関連するとしたのは、労働条件明示項目の追加です。すべての労働者に関わるものと有期契約労働者に関わるものがあり、すべての労働者に対しては、就業場所・業務変更の範囲が明示事項として新たに追加されます。有期契約労働者に対しては、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

業種によっては大きな影響を及ぼすのが、労働時間上限規制の猶予撤廃です。医療・建設業・運輸業が対象となり、2024年問題ともいわれています。

「今年は労働時間の取締りが厳しくなるのではと見ている。建設や運輸に限らず、他の業種でも労働時間を適正に管理しなければならないこと、上限を超えてはならないことは同様。厚生労働省の通達でも、労働時間とは何か、気をつけるべきポイントが挙げられている。PCログやタイムカード、入退室記録などをもとに適正な労働時間管理ができているか確認すべき」(倉重氏)

また、倉重氏は注目の最新判例として、基本給の同一労働同一賃金について争った名古屋自動車学校事件(令和5年7月20日最高裁判決)を挙げました。同校の教習指導員が定年後に再雇用された際、給料が大幅に減額されたのは同一労働同一賃金の観点から不合理だとして、学校側に定年前の賃金との差額の支払いを求めた訴訟です。

審理は名古屋高裁に差し戻しとなり、最終的な結論はまだ出ていない状況ですが、倉重氏は「基本給は不合理であってはならず、正社員の基本給と再雇用の方々の基本給の性質がどうして異なるのか、基本給制度についてきちんと説明できる状態にしておく必要がある」といいます。

「正社員と非正規で同じ基本給という会社は多くないと思うが、その違いについて明確に答えられる企業はどれだけあるのか。会社の歴史や賃金制度をよく知っている人、人事コンサル、社労士などとともに説明できるよう考えておくべき」(倉重氏)

欧米のジョブ型制度をそのまま取り入れてもうまくいかない

倉重氏は今回の法改正を踏まえて「業務変更の範囲の明示などを見ると、ジョブ型にすればうまくいくのではないかという空気感を国としてもつくろうとしているように思える」と指摘します。これに対し、有沢氏は「ジョブ型がバズワードになってしまっている。ジョブ型はあくまで人的資本経営のための1つのツール。導入するのはよいが、評価や報酬とともに説明されるべきもの」と話します。

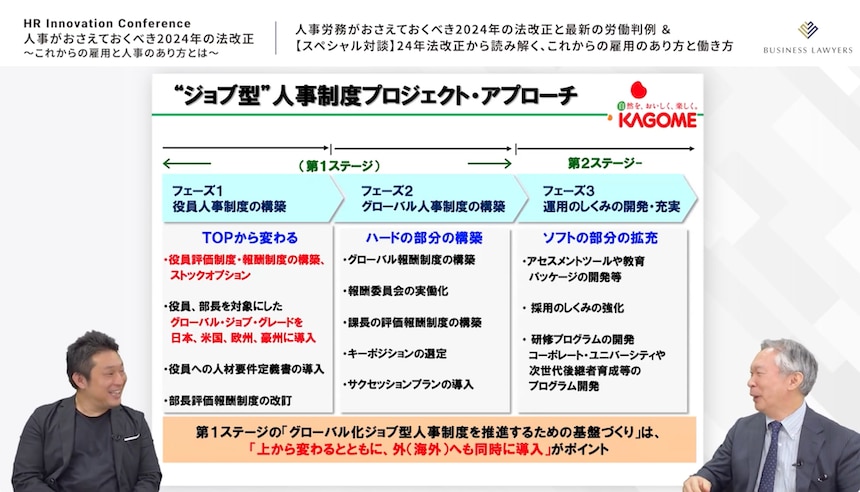

有沢氏がカゴメに入社した12年前は、職能給で年功序列の完全なメンバーシップ型を採用していたといいますが、同氏の入社後は、日本版のジョブ型を確立すべく社内制度が整備されてきました。

「もともと、入社から16年以上経たないと課長になれない、48歳を超えないと部長になれないなどといった決まりがあったが、それについて合理的な説明はできない。そこで、昇進昇格は内部・外部のアセスメント、試験、面談、小論文などで総合的に判断し、最速8年で昇進できるよう制度を変更した。透明性を持って論理的に説明できるような制度にしていくことが重要」(有沢氏)

また、グローバルで人事を統一するためにもジョブ型の採用は有効だといいます。かつては、海外拠点の人事制度は現地任せの状態でしたが、2012年、当時の社長であった西秀訓氏(現会長)が、ジョブ型への移行をはじめとする人事制度改革によってグローバル企業を目指していくという方針を示した、と有沢氏は振り返ります。

人事制度改革は、まず役員の評価制度を導入し、変動報酬の比率を上げ、社長の年収を開示するところからスタートしました。有沢氏によると「ジョブ型は、役員→部長→課長と、上から順に入れていくとやりやすい」といいます。現在は、課長までにジョブ型が適用されています。

役員はそれぞれミッションとアカウンタビリティが定められており、目標となるKPI評価シートを、全社員に対して期首にイントラネットで開示します。部長・課長はそれをもとに、さらにブレイクダウンして目標を設定していく形となります。一方、管理職に至るまでは、若手のうちにスキル・経験の幅を広げていくべきという考えのもと、幅広い業務を経験することになります。

有沢氏によると、ジョブディスクリプションを定めることがなじまないケースは若手以外にもあるといいます。たとえば、伝統工芸を手掛ける企業などその企業だけの特殊なスキル・能力・価値観を持った人材をじっくり育てて確保することが必要な場合、どんなスキルを身につけて仕事をさせたいかが明確に規定できない場合、全社で計画的に能力レベルを高めたい場合などです。単にジョブ型を導入するのではなく、日本の風土や会社の課題を考えたうえで、各社に応じたジョブ型を考えていくことが必要となります。

「ジョブ型の弊害は、ジョブディスクリプション至上主義になりがちな点。欧米型の仕組みをそのまま取り入れてしまうと、大きな間違いを犯してしまう。欧米型では、専門性の高い業務を限定的に行うことが、ジョブディスクリプションにより明確に定義されている。これは、欧米のように労働市場の流動性が極めて高い状況でなければ成り立たず、日本的なジョブ型を考えなければいけない。カゴメでは『ジェネラリストを志向したジョブ型』とよんでいるが、幅広い知識を身につけたうえで、自身の得意な分野を伸ばしていくという考えをベースにしている」(有沢氏)

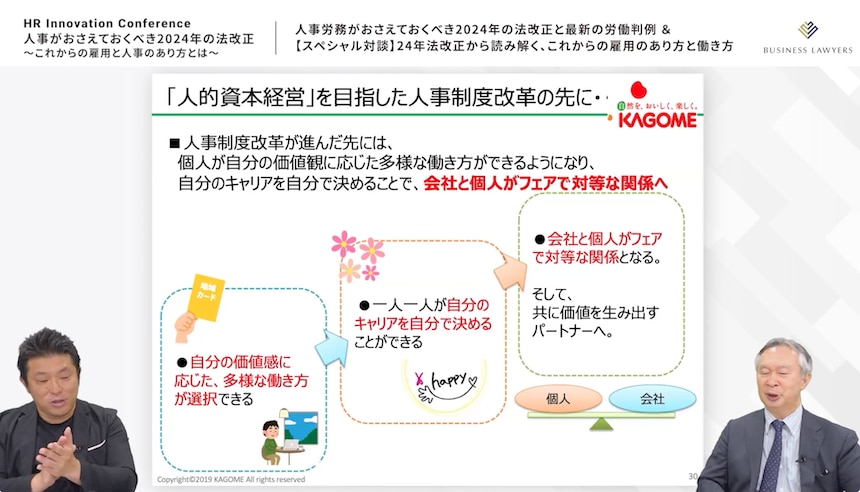

同社では、専門性が身につくまでは、タレントマネジメントシステムを活用しながら、各ポジションに求められる能力やスキル、キャリアパスを明示しつつ、従業員がやりたいこととマッチングさせていく仕組みが整えられています。有沢氏は「自分のキャリアは、会社ではなく自分自身でつくっていくべきという考えが根底にある。キャリアを選ぶ権利はあくまで個人にあり、会社はそのサポートに徹する。この両方をやることが重要」とします。

理想の働き方を考えていくうえでは、個人が働き方のオプションを多く持っておくことも大切です。「キャリア志向だけでなく、どの時間、地域、場所で働くかについても自分で決めるというのが私の考え方」と有沢氏が紹介するように、カゴメには、希望の地域に一定期間定住できる「地域カード」という制度が設けられています。育児、配偶者との同居、不妊治療などを理由に、3年間×2回利用可能となっています。

また同社では、年間総労働時間1900時間未満となるのであれば、どんな副業でも認められる制度があります。本人が自分のキャリアを構築していくために、カゴメ以外でのチャンスを活かす機会を与えたいという発想がベースになっており、よく聞く「本業とシナジー効果があるもの」という制限は設けていません。有沢氏によると提案時には「こんなことをしたら優秀な人材が辞めてしまう」と役員会で大反対されたといいますが、「それは、カゴメという会社に魅力がないからだ」と、人材を囲い込むのではなく、いかに惹きつけるかという考えの重要性を説明したといいます。

こうした人事制度改革を進めていくにあたって、有沢氏はトップの寛容性、固定観念にしばられないことが重要であるといいます。有沢氏は最後に、経営者や人事担当者に向けて次のようにメッセージを送りました。

「制度と仕組みは誰にでもつくれる。それをどう運用するかが大事。ジョブ型を採用してもよいが、それが本当に従業員に受け入れられてハッピーになっているのかどうか、ぜひ現場まで見に行ってほしい。ダメだと思ったら撤退する勇気を持たなければならない。一旦導入したら変更してはならないということはない。柔軟な思考と勇気・覚悟を持って、次の一歩を踏み出してほしい」(有沢氏)

企業と従業員の成長につながる!人員配置とスキル管理のポイント

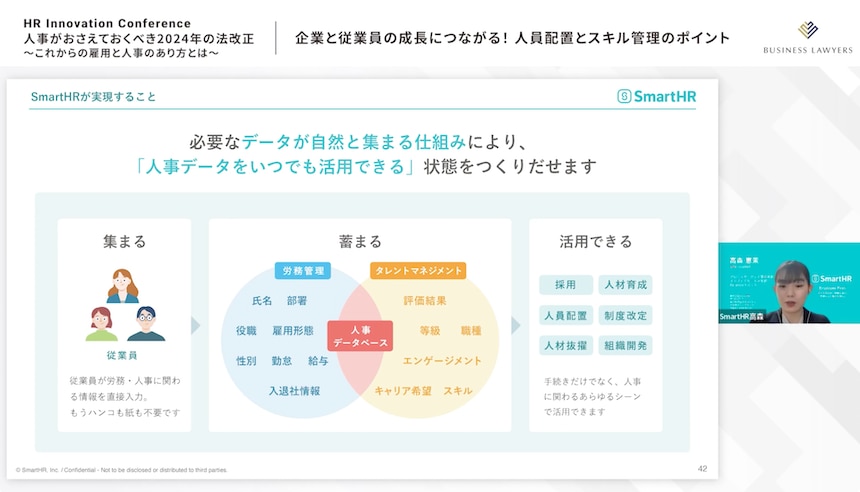

従業員の生産性向上、働くことへの価値観の多様化を背景に、タレントマネジメントの重要度が高まっています。タレントマネジメントは、従業員をデータで理解して1人1人を活かす仕組みであり、多くの企業では人材の適正配置や戦略的な人材育成を目的としています。

株式会社SmartHR グロースマーケット事業本部 第1インサイドセールス部 高森恵茉氏によると、人材育成には適切な配置が必要であり、そのためには従業員データを活用することが重要だといいます。具体的には、管理したいスキル項目を洗い出し、スキル管理体制を構築したうえで、スキル情報を収集。To BeとAs Isを可視化し、そのギャップを埋めるための人材配置を実施するという流れになります。

これを1つのシステムで完結できるようにしたのが、労務管理クラウドツール「SmartHR」です。高森氏は「必要な労務人事データが自然と集まる仕組みにより、データをいつでも活用できる状態を作り出すことができる」と紹介しました。

クラウドサービスの活用で実現する人事・労務の業務効率化

〜生産性向上で戦略人事の実現をサポート〜

One人事株式会社は、「難しい人事をなくす」をミッション、「日本の人事DXを一気通貫に」をビジョンに掲げ、プロダクトを提供しています。特に「One人事」シリーズは、人事領域で30年の実績を誇ります。

現在One人事シリーズは「タレントマネジメント」「勤怠」「労務」「給与」というサービスを取り揃えており、1つのデータベースに一元化することで、入社から退社までの人事業務を一気通貫で支援することが可能となっています。

同社 HRテックアカデミー長 田中幸史氏によると、特長は大きく3つあります。1つは誰でも簡単に使いこなせるシンプル設計になっていること。豊富なテンプレート機能があり、ノーコードで各種機能を作成できます。2つめは、導入前から専任スタッフがサポートすること。3つめは、人事労務をワンストップで効率化できることです。利用したい機能を自由に選ぶことができ、柔軟な料金プランを組めるのも嬉しいポイントです。

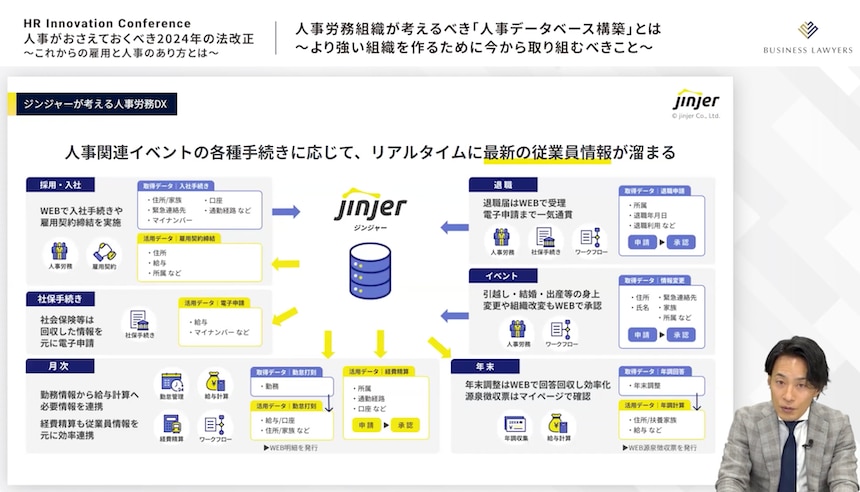

人事労務組織が考えるべき「人事データベース構築」とは

~より強い組織を作るために今から取り組むべきこと~

「日本の経営・人事課題に向き合うには、人事データベースの構築をしていくことは避けられない」と語るのは、jinjer株式会社 CHO室 室長 末廣征氏です。しかし現状では、データ活用に関して組織全体のリテラシーが低かったり、マスタデータのマネジメントができていなかったりなど、データを活用する前工程での課題が多くあると指摘します。強固な人事データベースをつくるためには、まず現場のオペレーション改善を図ることが重要です。

同社が提供するクラウド型人事労務システム「ジンジャー」は、煩雑な人事の定型業務を1つにまとめ、人事データの統合と蓄積を実現。人事領域だけでなく人事データが関わるすべての業務システムと連携することで、迅速かつ正確な意思決定をサポートします。アプリケーションとデータベースがつながっているのが大きな特長で、採用から退職までの各種アプリケーションからリアルタイムに取得された最新の従業員情報は、1つのデータベースに蓄積されます。末廣氏は、こうした「つながっている」データベースをもとに、まずはオペレーションの改善から進めていくことが重要と強調しました。

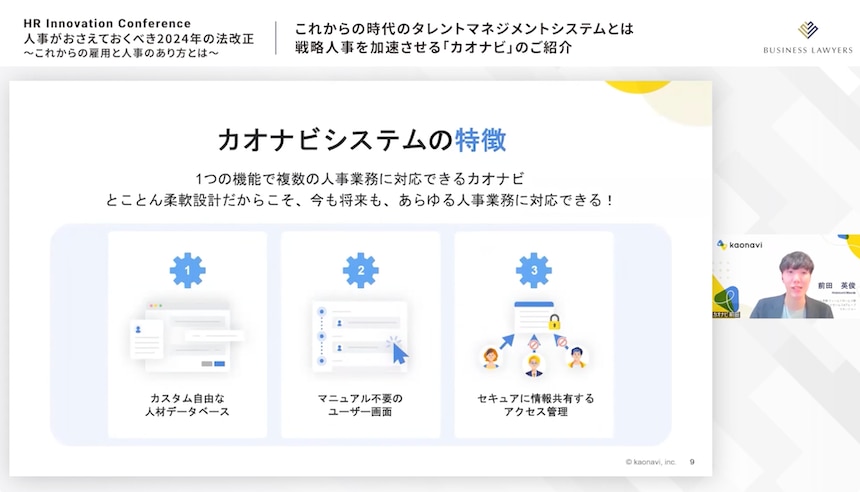

これからの時代のタレントマネジメントシステムとは?

戦略人事を加速させる「カオナビ」のご紹介

株式会社カオナビ アカウント本部 マネージャー 前田英俊氏は、タレントマネジメントシステム「カオナビ」について紹介しました。

2012年からスタートした同サービスは、業界の老舗として現在約3300社が利用しており、その継続利用率99%以上となっています。紙やExcel、他部門の業務システムなどに点在している情報を1つにまとめて活用できる環境を提供するもので、カオナビによって情報を一元化し、可視化・蓄積・分析を進めることで、データを活用した人事戦略を実現します。

前田氏はカオナビについて「さまざまな情報を蓄積し、自由にカスタムできる人材データベース」と表現します。マニュアル不要で直感的に操作できるユーザー画面、セキュアに情報共有できるアクセス管理などが強みであり、たとえば人的資本の情報開示をテンプレートを用いて作成したり、他社の開示情報と自社の情報を比較したりすることも可能となっています。2023年8月からは、大手企業に特化したオールインワンパッケージの「エンタープライズ エディション」も提供しています。

社会トレンドをどう人事に反映するべきか?

サイバーエージェント流・人材戦略設計

2000年には年間売上30億円だったサイバーエージェント。M&Aはほとんど行わず、人材育成で大きく事業を伸ばしたことで売上7000億円企業にまで成長しました。社員数は100名から6300名へ増え、30%ほどあった退職率は8.4%にまで低下。「働きがいがある」と回答した従業員の割合は8割を超えています。

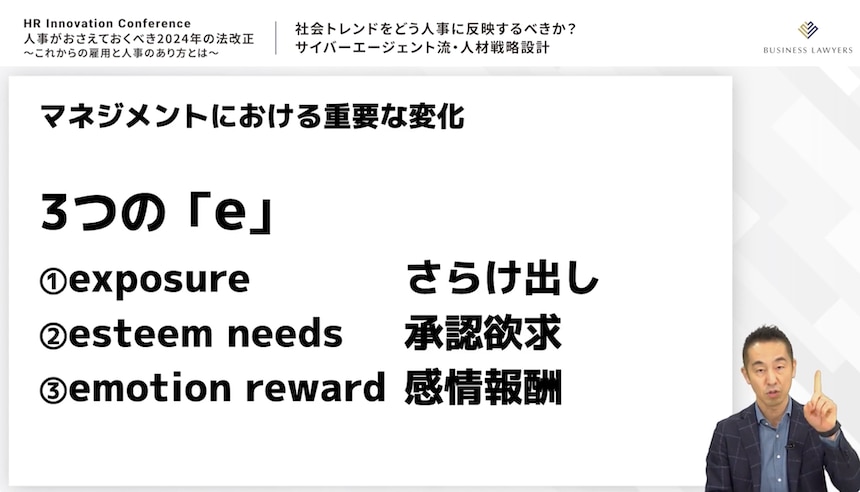

なぜサイバーエージェントの人材育成は成功しているのでしょうか。同社 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏によると、「社会トレンドが変わると人々の価値観が変わる。トレンドをしっかり掴んで人材マネジメントに落とし込むことが重要」だといいます。

現在、曽山氏が特に重要視するトレンドは、“機械化の加速”です。曽山氏は「無駄な作業が減り、人対人のコミュニケーションが注目されるなか、感情の重要性が高まっている」と説明したうえで、マネジメントにおける重要な変化を3つの「e」として紹介します。

1つめは、exposure(さらけ出し)。自己開示ともいえます。曽山氏は「何かあればスクリーンショットや録音で発信されバレる時代になった。逆にいえば、良い面もバレる時代。本当に良い会社は企業の口コミサイトなどで良い面が発信され、採用力が上がっている」と説明します。

2つめは、esteem needs(承認欲求)。曽山氏は「若い人はSNSのいいねボタンに慣れており、褒められる・認められることに慣れている。会社でも、認めてあげることが有効」とします。

3つめは、emotion reword(感情報酬)。この逆となるのが金銭報酬です。曽山氏は「高度経済成長期には、企業が成長すれば自分がもらえる金銭も増えるという期待から感情を殺してでもがんばることができた。ただ、今のような低成長時代には、自分自身のワクワク感や成長の実感などのほうが重要。企業のビジョンや働く仲間など、感情報酬は多様なので、1人1人に聞いてほしい」と助言します。

こうしたトレンドを押さえていても、他社の人事制度をすぐに真似することには危険が伴うため注意が必要です。曽山氏は「自社の経営戦略と人材戦略の一貫性が重要」と強調します。人事戦略が他社のモノマネではなく、自社の課題解決になっているかという視点が求められます。他社事例を知ることはもちろん大切ですが、あくまで自社の経営課題を解決するための選択肢を広げておくための活動と捉えるのがよいでしょう。

実際にサイバーエージェントでは、「小さく生んで大きく育てる」という考えが、事業戦略にも人材戦略にも反映されているといいます。

「サイバーエージェントは、自分たちでゼロから事業をつくることを大切にしてきた会社。そのために、新卒・第二新卒を積極的に採用して生え抜きの人材を育成し、環境が人を育てるという考えのもと積極的に抜擢している」(曽山氏)

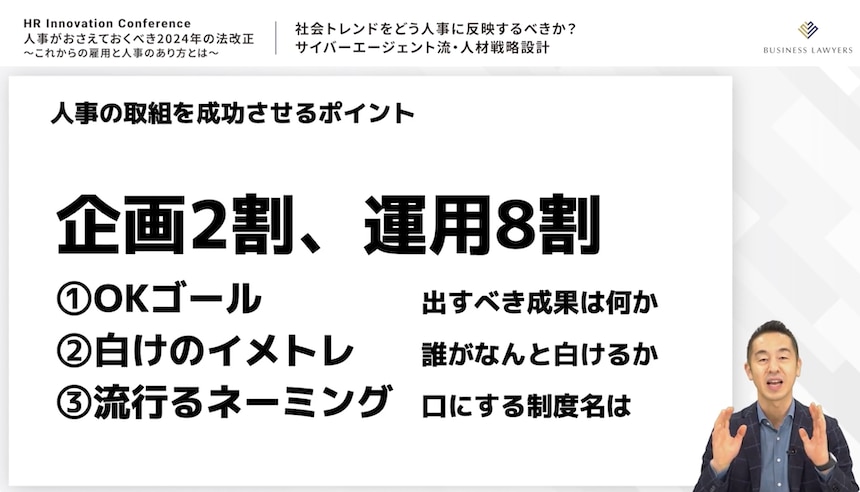

そして、人事制度を成功させるには、「企画2割・運用8割がポイント」と曽山氏。逆パターンでの失敗が非常に多いと指摘します。この比率にするためにはまず「OKゴール」を必ず決める習慣が重要だといいます。OKゴールとは、たとえば、事業コンテストを実施するのであれば、「新規事業が1つ立ち上がればOK」など、施策によって出すべき成果が何かを一言で言えるようにしたものです。曽山氏は「よくあるのは、評価制度を入れようとするときに導入自体が目的になってしまうケース。評価制度を入れるとどういう成果が出てくるのか考えておくことが大切」とします。

続いて、「白けのイメトレ」。制度を導入すると少なからず不満は出るため、社員がどういう「白け」をするのか、シミュレーションして先に書き出しておくことが有効だといいます。こうすることで、ゴール達成のために力を借りなければならない人たちへ先に説明会を開催するなど、具体的な対応に落とし込むことができます。

そして「流行るネーミング」。制度名を覚えやすくキャッチーなものにすることもポイントです。サイバーエージェントでは、女性活躍促進制度を「macalon(マカロン)」と名付け、社内に浸透させています。マカロンは、「ママがサイバーエージェントでロングに働く」の頭文字をとったものだといいます。

このほかにも、サイバーエージェントの人事では、従業員のエンンゲージメント向上施策など、さまざまな取り組みを実施しています。曽山氏は「新しいことをやろうとすると必ず失敗がある。失敗しても復活して活躍している事例をつくることで、挑戦しやすい風土が生まれる」と、新しいことに取り組むための秘訣についても明かしました。

その他、株式会社ミナジンによる「強靭な人事労務組織のための『アウトソーシング』活用の第一歩」と題する講演が行われました。

カンファレンス総括

労働人口の減少による人材不足、働き方改革、人的資本経営への注目度の高まりなどを受けて、人事労務は企業の競争力向上の大きな鍵を握るようになってきています。法改正対応などのオペレーション業務を効率化させつつ、今回ご紹介したようなHRテクノロジーを活用し、会社の経営方針に合った戦略的な人事を実現していくことが、今求められています。