ドローン・無人航空機の飛行に必要な航空法上の手続を解説

その他

目次

ドローン(無人航空機)は、「空の産業革命」ともいわれる新たな可能性を有する技術であり、既に、空撮、農薬散布、測量、インフラ点検等において広く活用されています。日本国内のドローンビジネスの市場規模は、2022年度には約3000億円と推測されていますが、2028年度には9000億円を超える見込みである旨が報じられています 1。

ただし、ドローン飛行を巡っては、国交省から依頼を受けてドローン撮影を行った者が手続の不備により航空法違反で書類送検されるケース 2 が報道されるなど、急速に整備が進められてきた法規制について十分な周知がなされていないのが現状です。

今後も、ドローンの利活用の更なる発展に伴い、無人航空機の規制に関する議論もいっそう進展していくと思われます。利活用を検討する場合には、航空法その他の最新の法整備の状況をキャッチアップしていく必要があります。

ドローン飛行を行おうとする場合、コンプライアンスの観点から、最新の法規制について十分に確認し、慎重に検討することが必要となります。この記事では、無人航空機に関する航空法上の規制を踏まえ、実際に無人航空機の飛行を行おうとする場合に必要となる具体的手続について解説します。

なお、この記事では航空法を「法」、航空法施行規則を「規則」と略記します。

飛行カテゴリーの決定および各カテゴリーについて必要となる手続

飛行カテゴリー

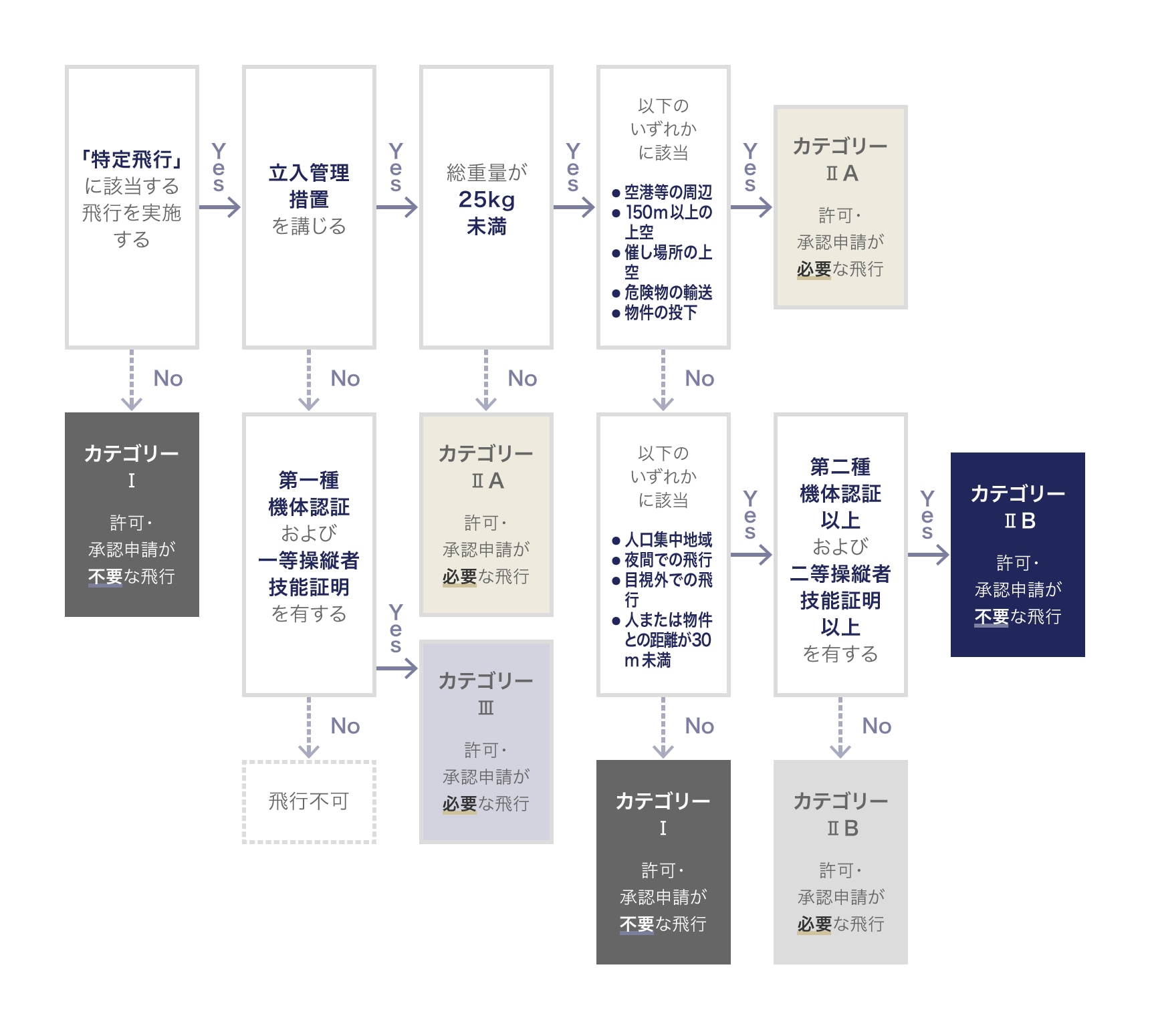

無人航空機の飛行形態については、飛行のリスクの程度に応じ、リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰの順に分類され、各カテゴリーのリスクに応じて航空法上の許可・承認の要否および具体的な手続が定められています。カテゴリーⅡは、さらにⅡA(Ⅱのうち、リスクの高い飛行)とⅡB(ⅡA以外の飛行)に分けることもできます。

カテゴリーの分類のポイントは、「特定飛行」に該当するか否か、特定飛行に該当する場合は「立入管理措置」3 を講じて無人航空機の飛行を行うか否か、にあります。

- 以下の空域における飛行(航空法132条の85第1項各号)

- 空港等の周辺

- 地表または水面から150m以上の上空

- 緊急用務空域

- 人または家屋の密集している地域の上空

- 以下の方法による飛行(航空法132条の86第2項各号)

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 第三者または第三者の建物・車両等から30m以内の飛行

- 祭礼、縁日など多数の者の集合する催しが行われている場所上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件投下

| 飛行形態 | 許可・承認の要否 | |

|---|---|---|

| カテゴリーⅢ (レベル4飛行含む) |

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行 | 必要

|

| カテゴリーⅡA | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行、かつ、以下いずれかの飛行

|

必要 無人航空機操縦者技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要がある。 ただし、技能証明や機体認証を受けている場合は、個別の許可・承認手続において審査が簡略化される。 |

| カテゴリーⅡB | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じた上で行う飛行、かつ、以下いずれかの飛行

|

不要な場合あり

|

| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 | 特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認は不要。 |

飛行カテゴリーを決定する際のフローチャートは以下のとおりです。

飛行カテゴリー決定のフローチャート

飛行カテゴリーごとに必要な手続

飛行カテゴリーを決定すると、飛行カテゴリーに応じて無人航空機を飛行させる際に必要となる具体的な手続が決まります。

まず、各カテゴリーに共通の事項として、無人航空機の登録が必要となるのが原則です。登録手続の概要は「ドローン・無人航空機の法規制は?航空法や電波法等の概要を解説」をご覧ください。

次に、最もリスクの高いカテゴリーⅢ(レベル4飛行含む)の飛行を行う場合、第一種機体認証および一等無人航空機操縦士の技能証明を得て、国土交通大臣の許可・承認を得るという最も厳格な手続が必要になります。

一方、最もリスクの低いカテゴリーⅠの飛行を行う場合、機体認証・技能証明および国土交通大臣の許可・承認を得る必要はありません。

各カテゴリーにおける具体的手続の要否については下表をご参照ください。

各カテゴリーにおいて必要な手続

| カテゴリー Ⅲ | カテゴリー ⅡA | カテゴリー ⅡB | カテゴリー Ⅰ | |

|---|---|---|---|---|

| 機体登録 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 機体認証 | 第一種 | 必須ではない | (第二種以上) | 不要 |

| 技能証明 | 一等 | 必須ではない | (二等以上) | 不要 |

| 許可承認申請 | 必要 | 必要 | 必要/不要 4 | 不要 |

| 飛行計画通報 | 必要 | 必要 | 必要 | 推奨 |

| 飛行日誌作成 | 必要 | 必要 | 必要 | 推奨 |

| (事故等報告)5 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

出典:国土交通省「無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて」(令和4年12月)をベースに、筆者において作成

型式認証・機体認証制度(法132条の13~132条の39)

制度の概要と認証区分

2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の飛行の安全を厳格に担保するため、国土交通大臣が機体の安全性を認証する制度(型式認証制度・機体認証制度)が新たに創設されました。

型式認証制度は、特定飛行に資することを目的とする型式の無人航空機の強度、構造および性能について、設計および製造過程が安全基準および均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための制度です。

また、機体認証制度は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造および性能について検査を行い、機体の安全性を確保することを目的とした制度です。

無人航空機は、飛行形態に応じて機体に求められる安全性のレベルが異なることから、型式認証および機体認証については、カテゴリーⅢ飛行を行うことを目的とする機体に係る第一種認証と、カテゴリーⅡ飛行を行うことを目的とする機体に係る第二種認証とに、それぞれ区分されています。

今回の航空法改正で認められたカテゴリーⅢ飛行を行う場合、第一種機体認証を受けることが必要とされます。カテゴリーⅢ飛行以外の飛行を行う場合には、必ずしも機体認証を受けることは必要とされていませんが、カテゴリーⅡB飛行を行う場合、機体認証(第一種機体認証または第二種機体認証)を受けた無人航空機については、個別の許可・承認が不要となったり、検査が簡略化されたりするメリットを受けることができます。

これを受けて、2023年3月23日付けで日本初となる第一種型式認証が行われたことが公表されています 6。

| 区分 | 対象 | ||

|---|---|---|---|

| 第一種型式認証・ 第一種機体認証 |

立入管理措置を講ずることなく | 特定飛行 (カテゴリーⅢ飛行) |

を行うことを目的とする機体 |

| 第二種型式認証・ 第二種機体認証 |

立入管理措置を講じたうえで | 特定飛行 (カテゴリーⅡ飛行) |

を行うことを目的とする機体 |

型式認証に必要な手続

国土交通大臣は、無人航空機の設計・製造者等から、無人航空機の型式の設計および製造過程について型式認証の申請があったときは、その申請に係る型式の無人航空機について、国が定める安全基準および均一性基準に適合するかどうかを検査し、安全基準および均一性基準に適合すると認めるときは、申請者に型式認証書を交付することにより型式認証を行います(法132条の16第1項・3項・4項、規則236条の24)。

型式認証は、メーカー等が設計・製造する量産機を対象としています。型式認証は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて申請を行い、第一種型式認証は国土交通省が、第二種型式認証は登録検査機関が、それぞれ検査を行うこととなります。

無人航空機について型式認証を受けている場合、機体ごとに行う機体認証における検査の全部または一部の省略が可能となるなど、機体認証の手続が簡略化されます(法132条の13第5項1号・6項1号)。

型式認証の有効期間は、第一種型式認証・第二種型式認証ともに3年であり(法132条の16第6項、規則236条の27)、更新が可能です。

機体認証に必要な手続

国土交通大臣 7 は、無人航空機の使用者等から、無人航空機について機体認証の申請があったときは、当該無人航空機が国が定める安全基準に適合するかどうかを設計、製造過程および現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、申請者に機体認証書を交付することにより機体認証を行います(法132条の13第1項・4項・7項、規則236条の15)。

機体認証は、無人航空機の使用者が所有する1機ごとの機体を対象としています。機体認証は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて申請を行い、第一種機体認証は国土交通省が、第二種機体認証は登録検査機関が、それぞれ検査を行うこととなります。

上述のとおり、型式認証を受けている機体については、機体認証の手続が簡略化されます(法132条の13第5項1号・6項1号)。

機体認証の有効期間は、第一種機体認証が1年、第二種機体認証が3年であり(法132条の10、規則236条の18)、更新が可能です。

型式認証と機体認証の違いをまとめると以下のとおりです。

| 区分 | 検査主体 | 検査対象 | 検査内容 | 有効期間 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 型式認証 | 第一種 | 国土交通省 | メーカー等が設計・製造する量産機 | 当該型式の設計および製造過程について、国が定める安全基準および均一性基準に適合するかを検査 | 3年 |

| 第二種 | 登録検査機関 | ||||

| 機体認証 | 第一種 | 国土交通省 | 無人航空機の使用者が所有する1機ごとの機体 | 当該無人航空機が、国が定める安全基準に適合するかどうか、設計、製造過程および現状について検査 ※型式認証を受けている場合は一部省略 |

1年 |

| 第二種 | 登録検査機関 | 3年 | |||

無人航空機操縦者技能証明制度(法132条の40)

制度の概要

2022年12月5日に施行された改正航空法によって、無人航空機操縦者技能証明制度が新たに創設されました。

国土交通大臣は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、申請者が無人航空機を飛行させるのに必要な知識および能力を有するかどうかを判定するために、試験(身体検査、学科試験および実地試験)を行い、これに合格した者に対し、技能証明書を交付することにより技能証明を行います(法132条の40、法132条の41、法132条の46第1項本文、法132条の47)。

技能証明制度においても、機体認証・型式認証制度と同様に、無人航空機の飛行に必要な技能のレベルに応じ、「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」という二種類の資格が設けられています(法132条の42)。

| 区分 | 対象 | ||

|---|---|---|---|

| 一等無人航空機操縦士 | 立入管理措置を講ずることなく | 特定飛行 (カテゴリーⅢ飛行) |

を行う者 |

| 二等無人航空機操縦士 | 立入管理措置を講じたうえで | 特定飛行 (カテゴリーⅡ飛行) |

を行う者 |

試験・更新等の手続

試験は、国の指定を受けた機関(指定試験機関)である一般財団法人日本海事協会が実施します(法132条の56)。その際、国の登録を受けた登録講習機関(法132条の69)において、無人航空機に関する知識・能力についての学科や実地の講習を修了した者については、実地試験を免除できるものとされています(法132条の50、規則236条の54)。

国土交通大臣は、技能証明につき、無人航空機の種類または飛行の方法についての限定をし、あるいは、必要な条件を付すことができます(法143条の43、法132条の44、規則236条の40)。

技能証明の有効期間は3年間とされ、必要な講習等を受講することによって更新することができます(法132条の51)。

飛行に関する許可・承認(法132条の85第2項または4項2号もしくは法132条の86第3項または5項2号)

申請方法

国土交通大臣の許可・承認(以下「許可等」といいます)を取得することが必要とされる無人航空機の飛行を実施する場合、所定の事項 8 を記載した「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を、書面またはドローン情報基盤システム(DIPS2.0)による飛行の許可・承認申請機能を利用したオンライン申請により申請する必要があります。

申請書の宛先と申請締切は以下のとおりです。

| 申請書の宛先 | 申請締切 | |

|---|---|---|

| カテゴリーⅢ飛行 | 国土交通大臣 | 飛行開始予定日の20開庁日前 |

| カテゴリーⅡ飛行のうち、空港等周辺、緊急用務空域および地上または水上から150m以上の高さの空域 | 東京空港事務所長または 関西空港事務所長 |

飛行開始予定日の10開庁日前 |

| カテゴリーⅡ飛行のうち、上記以外 9 | 東京航空局長または 大阪航空局長 |

出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」をベースに、筆者において作成

かかる許可等の申請については、包括申請(同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合または異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請)や、代行申請(複数の申請者による飛行を取りまとめて行う場合の申請や、飛行の委託を行っている者が受託者の飛行について行う場合の申請)も認められています 10。高度な安全対策を必要としない業務目的での飛行の場合は、最大で1年間有効な包括許可等を受けることで、飛行ごとの申請手続が不要となるため、包括申請の利用を検討することが有用です。

1回の許可等の期間は、原則として1ヶ月以内(カテゴリーⅢ飛行の場合)または原則として3ヶ月以内(カテゴリーⅡ飛行の場合)とされています。ただし、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可等を行うことができます 11。

許可・承認の基準

無人航空機の飛行に関する許可等の申請にあたっては、以下の3つの観点から基本的な基準が定められており、かかる基準への適合性について判断されます 12。

- 無人航空機の機能および性能

カテゴリーⅢ飛行を行う場合、第一種機体認証を受けた無人航空機であることが必要 - 無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識および能力

カテゴリーⅢ飛行を行う場合、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者であることが必要 - 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制

無人航空機の運航ルール

飛行計画の通報(法132条の88)

特定飛行を行う場合、無人航空機を飛行させる者は、あらかじめ、飛行の日時、経路、高度などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報することが義務付けられています(法132条の88第1項本文、規則236条の83)。

飛行計画の通報は、無人航空機を飛行させるにあたって、自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう事前に飛行に関する情報の共有を行うとともに、他の無人航空機の飛行の状況等を把握することにより、無人航空機同士の衝突を未然に防止することを目的としています。

飛行計画の通報は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて行います。

なお、特定飛行を行わない場合(カテゴリーⅠ飛行)においても、法的義務ではありませんが、飛行計画を通報することが推奨されています。

飛行計画の通報を行わずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金の対象となります(法157条の10第1項10号)。

飛行日誌の作成(法132条の89)

特定飛行を行う場合、無人航空機を飛行させる者は、以下の事項を記録した飛行日誌を備え、記載することが義務付けられています(法132条の89第1項、規則236条の84)。

- 飛行記録(飛行した内容を記載)

- 日常点検記録(飛行前点検等の結果を記録)

- 点検整備記録(定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録)

飛行日誌は、無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用することができるなど、飛行の安全に資するものであるため、その作成が義務付けられています。

なお、特定飛行を行わない場合(カテゴリーⅠ飛行)においても、上記飛行計画の通報と同様、飛行日誌を作成することが推奨されています。

特定飛行を行った際に飛行日誌の記載等を行わなかった場合、10万円以下の罰金の対象となります(法157条の11第2号・3号)。

事故等の場合の措置(法132条の90、法132条の91)

無人航空機に関して、人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触等の事故や、航空機との衝突または接触のおそれ等の重大インシデントが発生した場合、無人航空機を飛行させる者は、直ちに飛行の中止や負傷者の救護等の危険を防止するために必要な措置を講じるとともに、事故等の状況などを国土交通大臣に報告しなければなりません(法132条の90、法132条の91、規則236条の85)。

上記事故等が発生したにもかかわらず、危険を防止するために必要な措置を講じなかった場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(法157条の6)。また、事故等の報告を行わなかった場合、30万円以下の罰金の対象となります(法157条の10第2項)。

-

インプレス総合研究所「2022年度のドローンビジネス市場規模は前年比33.7%増の3086億円 レベル4飛行の解禁によりドローン活用が進み、2028年度は9000億円超へ『ドローンビジネス調査報告書2023』3月27日発売」(2023年3月22日) ↩︎

-

国土交通省四国地方整備局「ドローン撮影の飛行における航空法違反について」(2023年9月13日) ↩︎

-

「立入管理措置」とは、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者およびこれを補助する者以外の者(第三者)の立入りを管理する措置であって、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置を指します(法132の85第1項、規則236条の70)。ここにいう補助者の役割としては、監視および口頭警告などがあります。

また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となりますが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要になります(航空局安全部無人航空機安全課長「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(平成27年11月17日制定、令和5年1月26日最終改正)5)。 ↩︎ -

第一種機体認証または第二種機体認証を取得した無人航空機につき、一等無人航空機操縦士または二等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じて、①人口集中地域(DID)上空、②夜間飛行、③目視外飛行、④人または物件から30m未満の距離の飛行のいずれかを行う場合であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合、個別の許可・承認は不要となります(ただし、上記①~④のいずれかの飛行が、同時に、空港周辺の空域の飛行、150m以上の空域の飛行、催し場所の上空の飛行、危険物の輸送に係る飛行または物件投下に係る飛行に該当する場合は、許可・承認が必要となります)。 ↩︎

-

無人航空機に関する事故または重大インシデントが発生した場合に必要となります。下記5-3をご参照ください。 ↩︎

-

国土交通省航空局安全部航空機安全課無人航空機安全課「無人航空機のレベル4飛行に係る第一種型式認証を行いました」(令和5年3月13日) ↩︎

-

国土交通大臣は、所定の登録検査機関に、機体認証および型式認証に関する検査事務の全部または一部を行わせることができます(法132条の24)。 ↩︎

-

規則236条の74または規則236条の81 ↩︎

-

人口集中地区の上空で飛行させる場合、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下を行う場合。 ↩︎

-

航空局長「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」(令和5年2月7日制定)2-1、同「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(平成27年11月17日制定、令和4年11月9日最終改正)2-1 ↩︎

-

前掲「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」3-3、同「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」3-3。 ↩︎

-

前掲「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」4、同「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」4。 ↩︎

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟