2025年4月施行!流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の概要と実務対応

その他

目次

2024年5月15日、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が公布されました。同法は、いわゆる「2024年問題」に対応し、持続可能な物流を実現するために、商慣習の見直し、物流の効率化のいっそうの促進を図ることを目的とするものです。

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は、名称が「物資の流通効率化に関する法律」に変更され、荷主・物流事業者に対する規制的措置が設けられるとともに、貨物自動車運送事業法の改正により、トラック事業者の取引および軽トラック事業者に対する規制的措置が設けられます。

この改正は、公布から2年以内に施行される一部の規定を除いて、令和7年4月1日から施行されます。また、改正内容の一部は、経済産業省、農林水産省、国土交通省のガイドラインにより、既に先行して対応が求められています。

今般の法制化により、政府がより本腰を入れることが予想されますので、企業においても着実な取組みが求められます。

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の概要

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法とは

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通業務総合効率化法)は、流通業務の総合化や効率化を図り、国民生活の安定・向上を促進することを目的とした法律で、小売業者、卸売業者、物流業者など、流通に関与するすべての事業者を対象として、流通システムの改善や効率化のために必要な指導や助成等の支援などを定めています。

貨物自動車運送事業法は、貨物の安全かつ適正な運送を確保し、運送業界の健全な発展を促進することを目的とした法律で、トラック運送業者などの貨物自動車運送事業を行う事業者を対象として、運賃、運送条件の設定に関する規制や、車両の安全性や運転者の資格要件に関する基準、運送業者に対する監督・指導権限などに関する事項を定めています。

改正の背景、目的

物流は国民生活・経済を支える社会インフラであるところ、2024年4月からトラックドライバーを含む自動車運転従事者の労働時間に関する規制が強化されたことに伴い、トラックドライバーの労働時間の短縮・輸送能力の不足により物流の停滞が懸念される、いわゆる「2024年問題」に直面しています。

また、電子商取引(EC)市場規模の拡大等に伴い、軽トラック運送業における死亡・重量事故件数が2024年までの直近6年で倍増しており、安全対策の強化が求められています。

こうした状況に対応し、持続可能な物流を実現するために、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議が設置され、2023年6月2日、「物流革新に向けた政策パッケージ」が取りまとめられました。同政策パッケージは、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けた政策として、以下3つの柱を提言するものです。

- 商慣習の見直し

- 物流の効率化

- 荷主・消費者の行動変容

そして、これらを実現するための各種規制的措置を法制化したものが、今回の改正法です。政府は、改正法のKPI(重要業績評価指標)として以下を定めています 1。

- 荷待ち・荷役時間を年間125時間/人削減

- 積載率向上により輸送能力を16%増加

なお、改正法の施行までには一定期間を要することから、前記政策パッケージに基づき、2023年6月2日、経済産業省、農林水産省、国土交通省により、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます)が策定されました。ガイドラインにおいては、発荷主事業者・着荷主事業者、物流事業者による実施が必要な事項として、以下の事項が定められており、ガイドラインに基づき、100を超える団体・事業者が自主行動計画を策定しています 2。

ガイドラインに基づいて実施が必要な事項

| 実施が必要な事項 | 発荷主 事業者 |

着荷主 事業者 |

物流 事業者 |

|

|---|---|---|---|---|

| 物流業務の効率化・合理化 | 荷待ち時間・荷役作業等にかかる時間の把握 | ◯ | ◯ | − |

| 業務時間の把握・分析 | − | − | ◯ | |

| 荷待ち・荷役作業等時間2時間以内ルール | ◯ | ◯ | − | |

| 物流管理統括者の選定 | ◯ | ◯ | − | |

| 物流の改善提案と協力 | ◯ | ◯ | − | |

| 出荷に合わせた生産・荷造り等 | ◯ | − | − | |

| 運送を考慮した出荷予定時刻の設定 | ◯ | − | − | |

| 納品リードタイムの確保 | − | ◯ | − | |

| 運送契約の適正化/運賃の適正収受に資する措置 | 運送契約の書面化 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 荷役作業等に係る対価の明確化 | ◯ | ◯ | − | |

| 運賃と料金の別建て契約 | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 燃料サーチャージの導入・燃料費等の上昇分の価格への反映 | ◯ | ◯ | − | |

| 下請取引の適正化 | ◯ | ◯ | ◯ | |

| コスト上昇分や荷役作業等に係る対価の運賃・料金への反映に向けた取組 | − | − | ◯ | |

| 契約内容の見直し | − | − | ◯ | |

| 荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握 | − | − | ◯※ | |

| トラック運送業における多重下請構造の是正 | − | − | ◯※ | |

| 「標準的な運賃」の積極的な活用 | − | − | ◯※ | |

| 輸送・荷役作業等の安全の確保 | 異常気象時等の運行の中止・中断等 | ◯ | ◯ | − |

| 労働環境改善に資する措置 | 長時間労働の抑制 | − | − | ◯ |

| 荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握 | − | − | ◯※ | |

※運送モード等に応じ、実施することが求められる事項

したがって、改正法は、ガイドラインで定められた事項につき法制化による後押しを行い、商慣習の見直し、物流の効率化のいっそうの促進を図るものといえます。

施行日と経過措置

今回の改正のうち、以下の事項については、令和7年4月1日に施行されます。したがって、近く、改正法に係る政省令や告示等が定められ、改正法の執行方針が具体化されます。

- 荷主および物流事業者に対する努力義務 等【流通業務総合効率化法】

- 実運送体制管理簿の作成義務、運送契約締結時の書面交付義務、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任義務 等【貨物自動車運送事業法】

なお、既存の貨物軽自動車運送事業者に対しては、以下の猶予期間が設けられています。

- 貨物軽自動車安全管理者の選任義務:施行後2年

- 特定の運転者への特別な指導および適性診断を受診させる義務:施行後3年

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正内容

影響する企業・ビジネス

今回の法改正は、物流事業者や荷主に限らず、直接の荷主にならないフランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務が課され、軽トラック事業者に対する規制も導入されるなど、広範囲のビジネスに影響を及ぼすものです。

また、一定規模以上の事業者として特定事業者に指定された荷主や運送事業者には、物流効率化に取り組む努力義務にとどまらず、中長期計画の策定と定期報告や、物流統括管理者の選任等が義務付けられるため、留意が必要です。

改正内容と企業への影響度

改正法は、物流に関わる事業者を「荷主(フランチャイズチェーンの本部含む)・物流事業者」「トラック事業者」「軽トラック事業者」の3つに分けて規制するものです。改正内容と企業への影響度は以下のとおりです。

| 改正内容 (太字は、ガイドラインにおいても言及されている内容) |

影響度 | |||||

| 荷主 | フランチャイズチェーンの本部 | トラック 事業者 |

軽トラック 事業者 |

その他の物流事業者(鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) | ||

| 荷主・物流事業者に対する規制 (流通業務総合効率化法) |

輸送網の集約・配送の共同化等の努力義務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 特定事業者の指定、中長期計画の作成・報告等の義務 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ (倉庫事業者) |

|

| 物流統括管理者の選任の義務 | ◎ | ◎ | − | − | − | |

| トラック事業者間の取引に対する規制 (貨物自動車運送事業法) |

実運送体制管理簿の作成の義務 | − | − | ◎ | − | − |

| 運送契約締結時の書面交付等の義務 | ◎ | − | ◎ | − | − | |

| 下請け適正化の努力義務・一定規模以上の事業者への義務 | − | − | ◎ | − | − | |

| 軽トラック事業者に対する規制 (貨物自動車運送事業法) |

貨物軽自動車安全管理者の選任義務等 | − | − | − | ◎ | − |

荷主・物流事業者に対する規制(流通業務総合効率化法)

荷主・物流事業者に対する規制は流通業務総合効率化法において規定されています。規制内容の概要は以下のとおりです。

| 対象となる事業者 | 義務の内容 | |

|---|---|---|

|

物流効率化のために取り組むべき措置 (国が判断基準を策定し、取組状況について指導・助言、調査・公表を実施) |

努力義務 |

| 特定事業者(上記①②のうち一定規模以上のもの) | 中長期計画の作成や定期報告等 (中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施) |

義務 |

| 特定事業者のうち荷主 | 物流統括管理者の選任 | 義務 |

物流効率化のために取り組むべき措置(努力義務)

改正流通業務総合効率化法では、荷主・物流事業者に対し、それぞれが物流効率化のために取り組むべき措置(運転者の荷待ち時間等の短縮および運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置)について努力義務を課しています(流通業務総合効率化法34条、42条、52条)。

また、荷主から運送の委託を受けた物流事業者が他の物流事業者に運送を再委託する場合は、荷主から直接委託を受けた物流事業者に対して、荷主の措置(運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置)に協力する努力義務が課されており(流通業務総合効率化法60条)、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務が課されています(同法61条)。

国は、前記措置について判断基準を策定します(流通業務総合効率化法35条、43条、53条、62条)。そして、国は、必要があると認めるときは、事業者に対し、前記措置の実施について指導・助言をするとともに(同法36条、44条、54条、63条)、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送・荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、前記判断基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとされています(同法71条)。

前記判断基準等の内容は、今後政省令、告示等において定められる予定であるものの、2024年11月27日の国土交通省・経済産業省・農林水産省の三省の審議会の「合同会議取りまとめ」において、具体的な取組方法を定める判断基準の方向性を示すものとして以下の提言がなされています 3。

物流効率化のために取り組むべき措置の例

| 対象 | 取組みの例 | 関連条文 |

|---|---|---|

| 荷主 |

|

43条 |

| トラック事業者 |

|

35条 |

| その他の物流事業者 (鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) |

|

53条 |

| フランチャイズチェーンの本部 |

|

62条 |

特定事業者の指定と中長期計画作成等の義務

一定規模以上の事業者は「特定事業者」に指定され、物流効率化のための取組みに関する中長期計画の作成や、その実施状況の定期報告等が義務付けられます(流通業務総合効率化法46条、47条)。そして、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分な場合には、国による勧告・命令の対象となることがあります。

また、特定事業者のうち荷主および連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)は、物流効率化のために必要な業務を統括管理する者(物流統括管理者)の選任が義務付けられます(流通業務総合効率化法47条、66条)。

特定事象者の具体的な指定基準については、今後政令にて定められる予定ですが、現状、以下の検討がなされています 4。

特定事業者の指定基準

| 特定事業者 | 指定基準値 | 該当する見込みの事業者数 |

|---|---|---|

| 特定荷主および特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量9万トン以上(※) | 上位3,200社程度 |

| 特定倉庫事業者 | 貨物の保管量70万トン以上 | 上位70社程度 |

| 特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数150台以上 | 上位790社程度 |

※事業者としての全体の取扱貨物の重量ではなく、第一種荷主(発荷主)、第二種荷主(着荷主)、連結化事業者(フランチャイズチェーンの本部)それぞれの立場での取扱貨物の重量を指します。

トラック事業者の取引に対する規制(貨物自動車運送事業法)

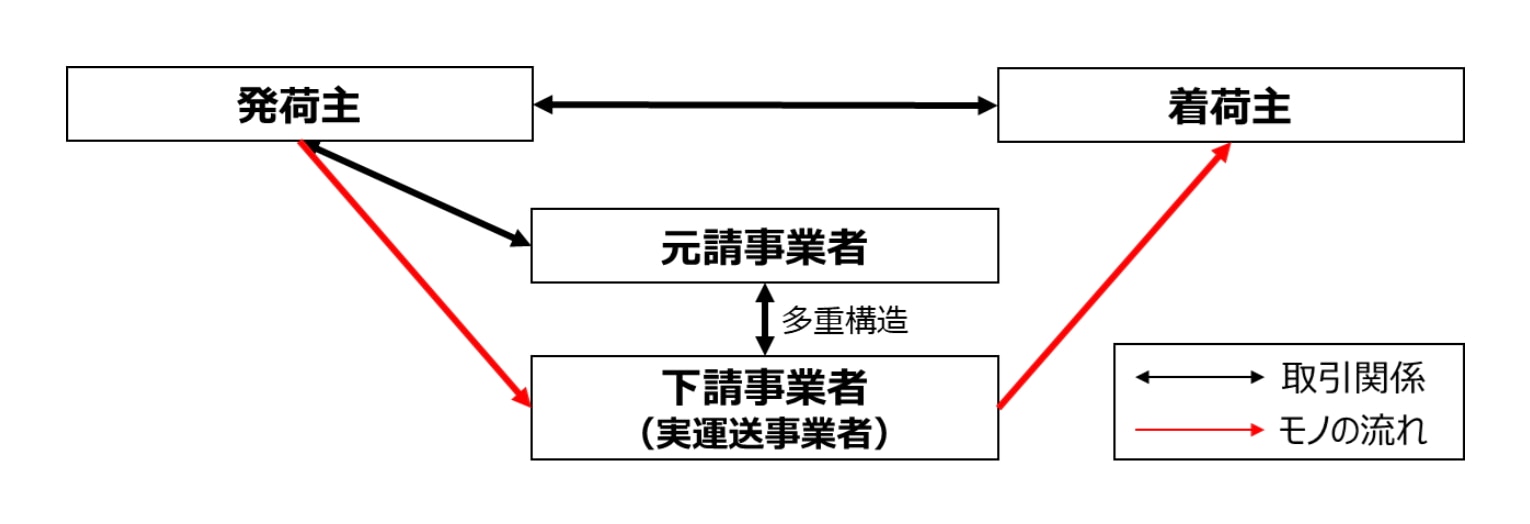

トラック業界においては、業務の繁閑の差が激しく、すべての輸送業務を自ら実施することができずに、一部の輸送業務を下請事業者に委託せざるを得ない場合もあるとされますが、このような多重下請構造により、実運送事業者の適正運賃収受が妨げられる等の実態にあるとされています 5。

物流における取引関係・モノの流れ

そこで、トラック業界における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者の適正運賃収受を進めるため、トラック事業者の取引に関する規制が貨物自動車運送事業法に新設されました。

規制内容の概要は以下のとおりです。

- 運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面交付等を義務付け※

- 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け

- 下請事業者への発注適正化について努力義務※を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、管理者の選任を義務付け

| 対象となる事業者 | 義務の内容 | |

|---|---|---|

| 真荷主、運送事業者 下請関係に入る利用運送事業者 |

運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面交付等 | 義務 |

| 元請事業者 | 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成 | 義務 |

| 元請事業者 下請関係に入る利用運送事業者 |

下請事業者への発注適正化 | 努力義務 |

| 一定規模以上の事業者 | 下請事業者への発注適正化に関する管理規程の作成、管理者の選任 | 義務 |

実運送体制管理簿の作成義務

元請事業者が、真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のもの(貨物自動車運送事業法12条1項))から受託した運送業務を下請けに出すときは、原則として以下の事項を記載した実運送体制管理簿を荷主ごとに整理して作成することが義務付けられます(貨物自動車運送事業法24条の5)。

なお、実運送体制管理簿の作成が必要とされるのは、1.5トン以上の貨物の運送業務を下請けに出す場合とされています(貨物自動車運送事業法施行規則13条の13)。また、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」には、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はないとされています(貨物自動車運送事業法施行規則13条の14)。

- 真荷主から引き受けた貨物の運送について、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号または名称

- ①の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容および区間

- ①の貨物自動車運送事業者の請負階層(=下請けに出した回数)

- その他省令で定める事項

書面の交付義務

トラック業界においては、事業規模が小さな事業者ほど契約の書面化できておらず、また、契約に規定されていない附帯業務が行われている場合もあり、当該附帯業務には技能講習の受講が必要なフォークリフトによる荷役も含まれているとされます 6。

そこで、真荷主・運送事業者間や、運送事業者間の運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面の交付等を義務付けています(貨物自動車運送事業法24条2項)。なお、契約の相手方から承諾を得ている場合には、書面(紙媒体)の交付に代えて、電子メール等の電磁的方法により法定事項の提供を行うことが可能とされています(貨物自動車運送事業法24条3項)。

発注適正化のための措置(努力義務)

元請事業者に対し、実運送事業者の健全な運営の確保に資するために荷主への交渉を申し出る等、下請け行為の適正化について努力義務を課すとともに(貨物自動車運送事業法24条1項)、一定規模(前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トン(貨物自動車運送事業法施行規則13条の10))以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成や運送利用管理者の選任を義務付けることとしています(貨物自動車運送事業法24条の2、24条の3)。

軽トラック事業者に対する規制(貨物自動車運送事業法)

ラストマイル配送の需要拡大とともに、軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数が2024年までの6年で倍増していることを受け、軽トラック運送業の安全対策を強化するための規制が、貨物自動車運送事業法に新設されました。

- 軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け

- 国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加

まず、軽トラック事業者に対し、営業所ごとに、必要な法令等の知識を担保するための貨物軽自動車安全管理者を選任し、当該管理者に講習を受講させることを義務付けています(貨物自動車運送事業法36条の2)。

さらに、重大事故を引き起こした場合には、国土交通大臣へ報告することを義務付けるほか、国土交通省によるHPでの公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加することとされています。

貨物軽自動車安全管理者の選任義務と講習受講義務

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、選任時と選任後2年ごとの講習の受講を義務付けるほか、選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことが義務付けられます(貨物自動車運送事業法36条の2)。

業務記録の作成・保存義務

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成および1年間の保存が義務付けられます。具体的には、以下の事項などを記載する必要があります(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条)。

- 運転者等の氏名

- 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の車両番号(ナンバープレート)

- 業務の開始、終了および休憩の日時

- 業務の開始、終了および休憩の地点

- 業務に従事した距離

- 主な経過地点 など

事故記録の作成・保存義務

貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成およびこれらの記録の3年間の保存が義務付けられます。具体的には、以下の事項を記載する必要があります(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)。

- 乗務員等の氏名

- 事業用自動車の車両番号(ナンバープレート)

- 事故の内容(発生日時・発生場所・概要(損害の程度を含む)・原因など)

- 再発防止対策

国土交通大臣への事故報告義務

貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合、30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告することが義務付けられます。加えて、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報する必要があります。具体的には、以下の事項を報告する必要があります(貨物自動車運送事業法23条、自動車事故報告規則3条、4条)。

- 自動車の使用者の氏名または名称

- 事故の内容(発生日時・発生場所・当時の状況・当時の処置・原因など)

- 再発防止対策

特定の運転者への指導・監督および適性診断義務

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)、高齢運転者(65歳以上の者)、事故惹起運転者(死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者))への特別な指導および適性診断の受診が義務付けられるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導および当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことが義務付けられます(貨物自動車運送事業輸送安全規則10条)。

-

国土交通省「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」 ↩︎

-

持続可能な物流の実現に向けた検討会「持続可能な物流の実現に向けた検討会最終取りまとめ」(2023年8月)10頁 ↩︎

-

持続可能な物流の実現に向けた検討会「持続可能な物流の実現に向けた検討会最終取りまとめ」(2023年8月)10頁 ↩︎

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所