OpenAIなど新時代のリーダーが語る「Gen AI EXPO 2024 - ビジネスを飛躍させる生成AI最前線」開催レポートPR

その他

目次

- OpenAI日本代表が語る、ChatGPT社内活用成功のポイント

- 駅の見守りや不登校対策などPKSHAが取り組む最先端のAI技術

- 巨額投資で目指す次世代インフラ構築と自社のAI活用

- 法務部門に変革をもたらす生成AIとは。最新の技術動向と研究結果

- 生成AI導入の遅れをどう克服する?日本企業の課題と展望を語るトークセッション

- セキュアに生成AIを活用し業務効率化を促進するために

- ユーザー評価から見るFAQやチャットボットの課題とその解決策

- 業界・機能特化型AIモデルがもたらす新たな価値への期待

- マルチモーダルAIの未来に向けたエヌビディアのビジョン

- 検討企業が増加しつつある自社業務特化型のAIエージェントの活用方法

- トップセールスマンの成功パターンをAIで解析し、営業力向上に貢献

- 登壇者との交流やAI活用の取り組み・課題を共有する懇親会を開催

世界中で生成AIを利用したサービスが目まぐるしく発展し、多くの日本企業もその活用に注目するなか、急速な社会実装が進むAI。その “進化” と “普及” はビジネスをどのように変えるのか。

9月27日に開催されたハイブリッドカンファレンス「Gen AI EXPO 2024 - ビジネスを飛躍させる生成AI最前線」では、様々な業界のリーダーが登壇し、AIがもたらす業務効率化や生産性向上の具体的な事例が紹介されました。本記事では、主なセッションの模様をリポートします。

OpenAI日本代表が語る、ChatGPT社内活用成功のポイント

最初のセッション「AIで人々に機会を創造していく OpenAI Japan の日本における役割」に登壇したのは、OpenAI Japan 合同会社 代表執行役社長の長﨑 忠雄氏。

ChatGPTをはじめとした世界最先端の生成AIを提供するOpenAIは、AIを通じて世界中の全ての人々が豊かな生活を送れる社会とすることをミッションとして掲げ、2015年から活動を続けています。

今年4月にはアジア圏で初となる東京オフィスをオープン。これは日本にとっても大きなメリットであり、日本におけるAIの普及を安全かつ正しいかたちで推進していく役割を日本法人が担っていることを強調しました。

長﨑氏はChatGPTシリーズについて、ユーザー数が2億人に到達するなど世界中の人々に広く使用されている一方、企業の活用支援にも注力していることに言及しました。特に企業版ChatGPTでは、データ分析やグラフ生成などができるように進化しているうえ、セキュリティとプライバシー保護に注力しているといいます。

社内活用の成功ポイントは全社へ一斉に浸透させることだと語る長﨑氏は、ChatGPTの社内活用を成功させた米モデルナ社の事例を解説。社員数わずか6,000名で、100,000名規模の大手製薬会社に立ち向かう必要があった同社は、臨床データのレビューや法務業務だけでなく、ブランドガイドラインの統一などといった幅広いタスクにChatGPTを活用しているといいます。

最後に長﨑氏は、日本でのイノベーションを後押しし、AIが社会に安全に実装されることを目指していくと宣言し、セッションを締めくくりました。

駅の見守りや不登校対策などPKSHAが取り組む最先端のAI技術

「AIと共進化する未来・ビジネスの現場はどう変わるか?」には、AIの社会実装に取り組んできたPKSHA Technology 代表取締役の上野山 勝也氏と、リーガル領域でAIを駆使したサービスの開発・提供に挑む弁護士ドットコム 代表取締役社長兼CEOの元榮 太一郎の2名が登壇し、それぞれの会社の事業概要を説明したうえで、AIがビジネスにもたらす変革について意見を交わしました。

上野山氏は、自社がAIの研究開発と企業への導入など社会実装を進め、6,000体もの「AIエージェント」を提供していることを説明。AIエージェントとは、「判断」「選択」「実行」まで自動で業務を遂行できるシステムであり、自社領域に特化させることができるため、導入が進むことで業務削減効果が非常に高くなるものとして注目されています。

同氏は事例として、大阪メトロの見守りシステムや戸田市内の小学校で実施した不登校予測アラートなどを紹介し、AIが事業への活用だけでなく社会課題を解決するツールとなっていることを強調しました。

つづいて元榮は、弁護士ドットコムが立ち上げた、独自データベースと生成AIを組み合わせた「リーガルブレイン構想」を紹介し、正確性が求められる法務分野にAIが適応できることを強調。リサーチ業務の効率化を通じ、企業や法律事務所に大きな価値を提供していくとし、今後の展望を述べました。

最後に両者は、ビジネスパーソンに向けて、AIに積極的に触れ、新しい可能性を探ることが重要であるというメッセージを送りました。

巨額投資で目指す次世代インフラ構築と自社のAI活用

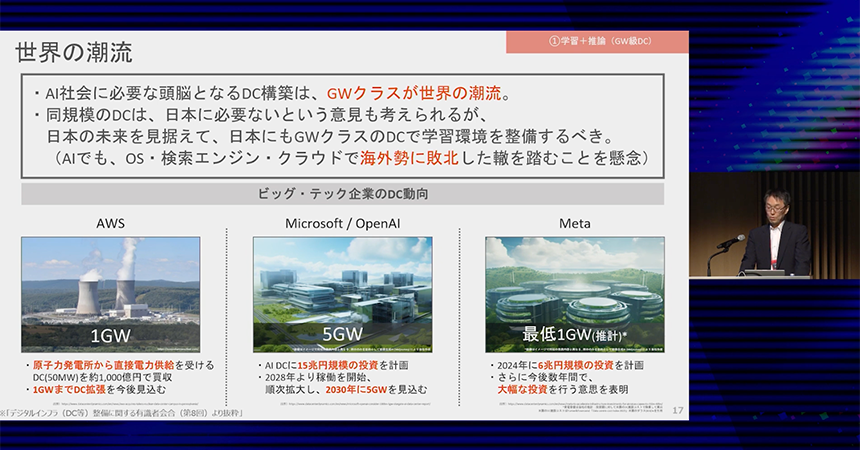

「ソフトバンク法人事業のAI戦略~巨額投資の裏側と生成AI社内活用事例~」では、ソフトバンク株式会社でクラウド・AIサービスの企画責任者を務める野代 広司氏が、同社のAI戦略とその背後にある巨額投資、また社内での生成AI活用事例について語りました。

同社は未来の成長に向けて5,800億円もの投資を行っており、次世代デジタルインフラ構築を目指しているといいます。

なかでも野代氏は、AWSやマイクロソフトなど世界のビッグ・テック企業のデータセンターの潮流を示し、北海道苫小牧に建設中の再生可能エネルギーを活用したデータセンターをはじめ、2040年までに100MW級のデータセンターを全国に展開する計画を発表。日本独自の地方分散型インフラの構築が地方活性化や新しい産業の創出に寄与すると話しました。

セッション終盤では、社内で推進している生成AI活用の取り組みについても紹介。同社では、AIリテラシー向上のための内部研修やコンテストを通じて、ビジネス現場におけるAIの活用を加速させているといい、社内外のデータを連携し、AIを活用することで、より効率的なビジネス展開が可能になると述べました。

ソフトバンク株式会社 法人統括 法人プロダクト&事業戦略本部 クラウド・AI サービス第2統括部 統括部長 野代 広司氏

法務部門に変革をもたらす生成AIとは。最新の技術動向と研究結果

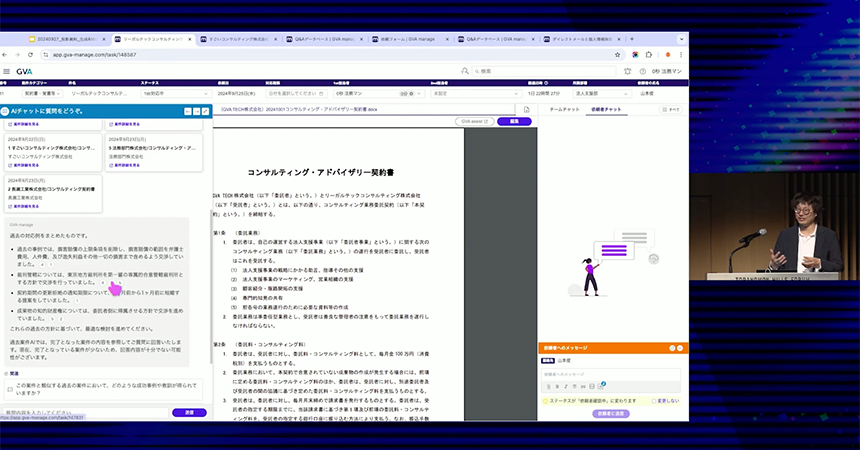

GVA TECH株式会社 CEOの山本 俊氏は、「生成AIの法務業務への活用可能性~最新の技術動向と研究結果のご紹介~」というテーマのもと、最新の技術動向と研究結果を交え、生成AIがどのように法務業務を効率化し、より付加価値の高い業務にシフトできるかを解説しました。

山本氏は、従来のAIと生成AIの違いを説明し、文章生成の自由度が高い生成AIは、契約書の生成やデータ整理などにおいて利点が大きいことを強調。一方で、生成された文章の正確性が担保できないという課題があることも指摘しました。

また、生成AIを使った契約書管理やFAQの自動化により、法務業務の効率化が図れる点についても触れ、同社が開発した案件管理とAIチャットを融合したレビューツールをデモンストレーション形式で紹介しました。そして、生成AIの活用事例を紹介した山本氏は、法務部門全体のスピードと正確性を向上させる可能性のある生成AIの導入は、変革のチャンスであると力説しました。

生成AI導入の遅れをどう克服する?日本企業の課題と展望を語るトークセッション

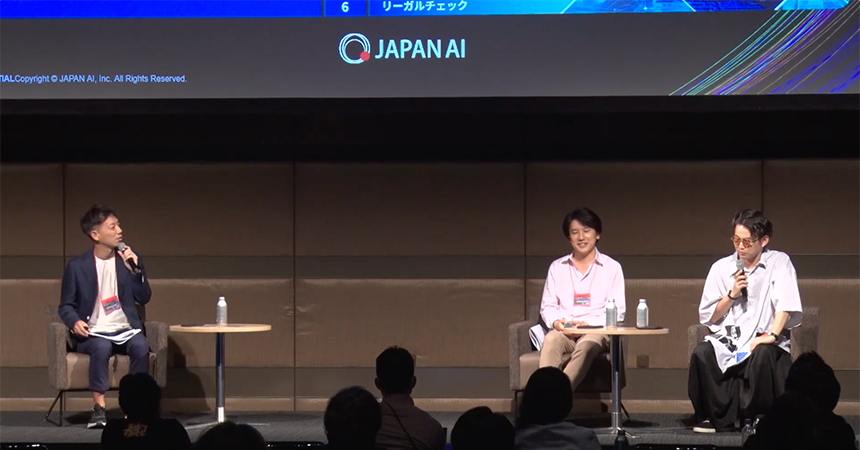

「Special Talk - 生成AIが拓くビジネスと創造の新時代 -」には、アル株式会社 代表取締役のけんすう(古川 健介)氏と、株式会社ジーニー / JAPAN AI株式会社 代表取締役の工藤 智昭氏が登壇。弁護士ドットコム 取締役の田上 嘉一をモデレーターに、生成AIがビジネスや働き方に与える影響について活発な議論を交わしました。

リクルート新卒同期であり、共に起業し活躍しているけんすう氏と工藤氏。まずけんすう氏は、かつてのインターネット普及がもたらしたインパクトを例に挙げ、今後は生成AIが業務効率を劇的に向上させ、あらゆる業務に変革をもたらすと予想します。

工藤氏も、生成AIの活用によって、1人の従業員が複数の業務をこなすことが可能になり、劇的な生産性の向上と競争優位性の向上が期待できると同調。生成AIは日々進化しており、それに応じて生産性向上への貢献度もますます高まっていることを取り上げました。

また、日本企業のAI活用が海外に比べて遅れている点について、工藤氏は新しい技術の導入に対して慎重すぎる姿勢が障壁になっていると指摘します。これを解消するためには、経営者が率先して生成AI活用に取り組むことが重要であり、まずは小規模なプロジェクトから始めることを強く推奨しました。

一方でけんすう氏は、自社が提供するAIサービスでは定期的な勉強会で課題をヒアリングし解決策を提案しているといい、専門家の支援を活用することも活用のコツであると述べました。

セキュアに生成AIを活用し業務効率化を促進するために

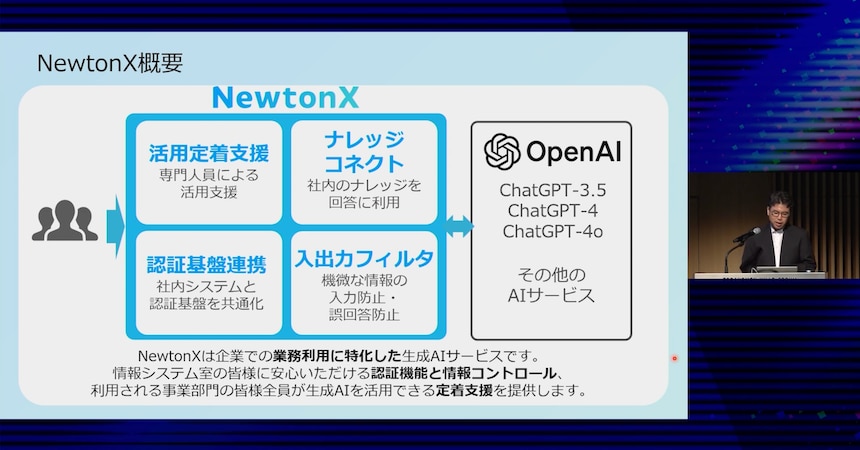

「誰でも安全に活用できる生成AI “NewtonX” で仕事をとことん省力化」に登壇したのは、株式会社セラクでAIサービスと農業向けクラウドの事業部長を務める持田 宏平氏です。セッションでは、生成AIをなぜ業務に利用するべきなのか、そして同社の企業向けChatGPTサービス「NewtonX」について紹介しました。

まず持田氏は、農業でのAI活用例として、アスパラガスの選別作業を取り上げました。熟練した技術が必要な目視による等級・階級の選別は、判断ミスが返品や廃棄に直結する重要な工程です。ここにAIを導入することで、担当者の技術に依存しない正確な選別ができるようになります。さらには、未熟だった担当者がAIを超える選別能力を身につけることができた事例も現れたといい、生成AIの業務導入で人間の能力も高めることができると強調しました。

同社が提供するNewtonXは、AI活用の定着支援や社内ナレッジの登録、アカウント管理を代行するものであり、1人あたり月額2,000円からの利用が可能で、無料トライアルもあると説明。「使いこなせるかわからない」「情報漏洩が心配」といった課題を持つ企業に向けて、まずは気軽に生成AIを活用することで、業務効率化だけでなく、社員の能力向上をはかることが重要であると述べました。

ユーザー評価から見るFAQやチャットボットの課題とその解決策

株式会社トゥモロー・ネットでAIプラットフォーム本部長を務める澁谷 毅氏によるセッション「ユーザー評価から見るチャネルの課題と顧客満足を向上させる最新チャネルデザイン」では、ユーザーが求める “エフォートレス(努力を感じさせない)” なチャネルデザインのポイントと最新のコミュニケーションチャネルについて紹介しました。

キャリアを通じてコンタクトセンターの立ち上げ・責任者を務める澁谷氏は、FAQやチャットボットといった企業・製品への問い合わせチャネルの利用実態について調査したレポートを紹介。現状のチャネル設計では、ユーザーが期待する回答精度や利便性に満たない点を指摘しました。

具体的には、FAQやチャットボットによる解決率が約50%にとどまり、未解決だった場合にはコールセンターへの問い合わせが増加することが報告されている点。この「たらい回し」現象が企業のコストにも影響を与えるため、初回の接触で問題を解決する「FCR(ファースト・コンタクト・レゾリューション)」の重要性を強調しました。

そして澁谷氏は、AI技術を活用した新しいCXデザインが、顧客満足を向上させ、企業のチャネルコストを最適化するための鍵であるとして、同社が提供する最新型のコミュニケーションAI「CAT.AI」の有効性について解説。

「CAT.AI」は、企業ごとにカスタマイズが可能で、独自のCX理論と高度なAI技術を活用し、電話問い合わせの自動応対からデータ分析までを一貫して実施可能。同サービスは、すでに東京ガス、パナソニック、ダイキンなどの名だたる企業で導入が進んでいると紹介しました。

株式会社トゥモロー・ネット 取締役 CPO 兼 AIプラットフォーム本部長 澁谷 毅氏

業界・機能特化型AIモデルがもたらす新たな価値への期待

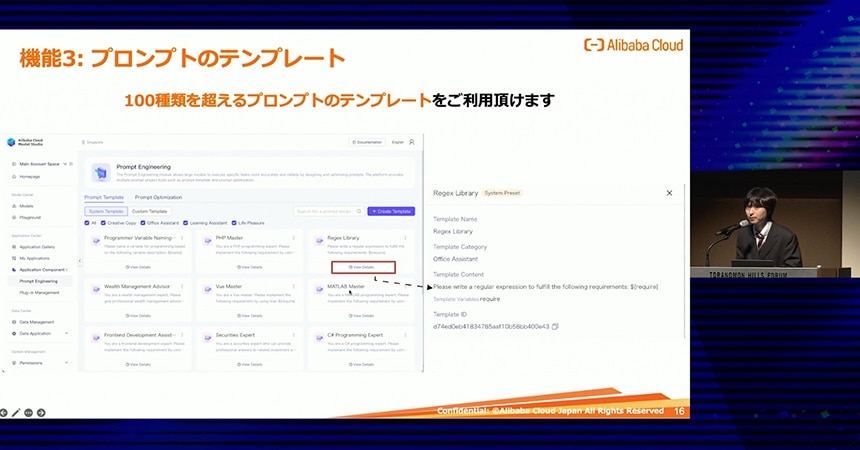

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社のAIエンジニア 藤川 裕一氏は、「あなたのアイディアをAIで実現~直感的なAIアプリ開発ツールで未来をデザイン~」と題して、同社が提供する独自のLLM「Qwen」や、AIアプリ開発プラットフォーム「Model Studio」、AIモデルデプロイサービス「PAI-EAS」について紹介しました。

藤川氏は、Qwenにはテキスト生成、マルチモーダル、音声、画像生成、デジタルヒューマン、動画生成など、様々なタイプのAIモデルがあるうえ、多様なAPIや100を超えるプロンプトのテンプレートが用意されており、簡単にカスタマイズができるといいます。

また同社では、業界・機能別の応用モデルも展開しており、法律特化型AIモデルでは法律業界のデータを学習しているため、法律アドバイス、法律検索、法律文書の解説や生成、文書チェックなどの機能を提供しているといいます。

その後、Model StudioやAIモデルデプロイサービスPAI-EASの概要や使い方、導入効果などについて解説した藤川氏は、日本のAI開発事例を紹介。アリババクラウドが日本企業に新たな価値を提供できるとの考えを示しました。

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社 AI/Big Data ソリューションアーキテクト 藤川 裕一氏

マルチモーダルAIの未来に向けたエヌビディアのビジョン

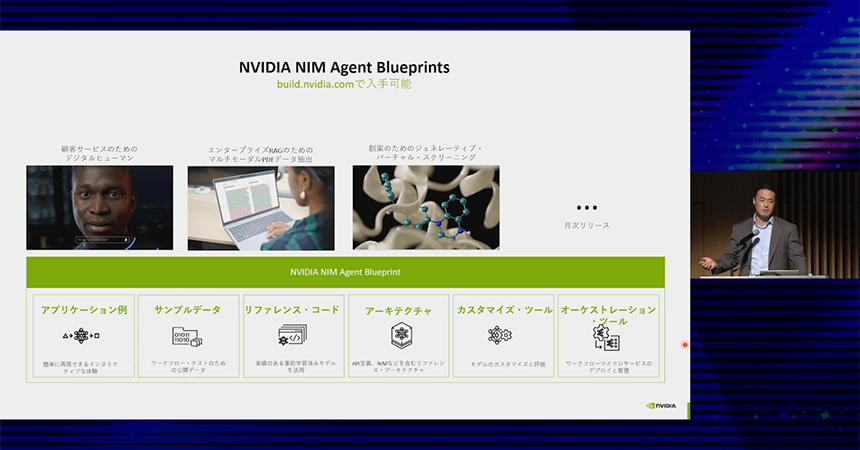

「生成AI活用を加速するNVIDIAソリューション」に登壇したエヌビディア合同会社の井﨑 武士氏は、生成AIへの同社の取り組みを含め、生成AI活用のヒントやそれに伴うハードウェア・ソフトウェアの性能の重要性について解説しました。

冒頭で井﨑氏は、NVIDIAが単なる半導体メーカーではなく、同社エンジニアの6割以上がソフトウェア設計者であり、ハードウェアからソフトウェアまでフルスタックでサポートする企業として成長している点を強調しました。生成AIの進化に伴い、同社の事業は大きく変化と成長を続けており、特にデータセンター関連の事業が急拡大しているといいます。

つづいて井﨑氏は、生成AIモデルのカスタマイズや開発を支援するフレームワーク「NVIDIA NeMo」や推論に特化したマイクロサービス「NVIDIA NIM」、チップ設計専門のLLM「ChipNeMo」の特長について紹介。それらを支えるRAGや監視ツール、データ設計など同社の持つ技術力の高さを解説しました。

最後に井﨑氏は今後の展望を示し、生成AIの今後の流れとして、マルチモーダル化が進展すると予想されているなか、エヌビディアではAI検査プラットフォーム「Visual Insight Agent(VIA)」の提供や、センサーデータ活用によるロボティクスの研究を進めていると明かしました。

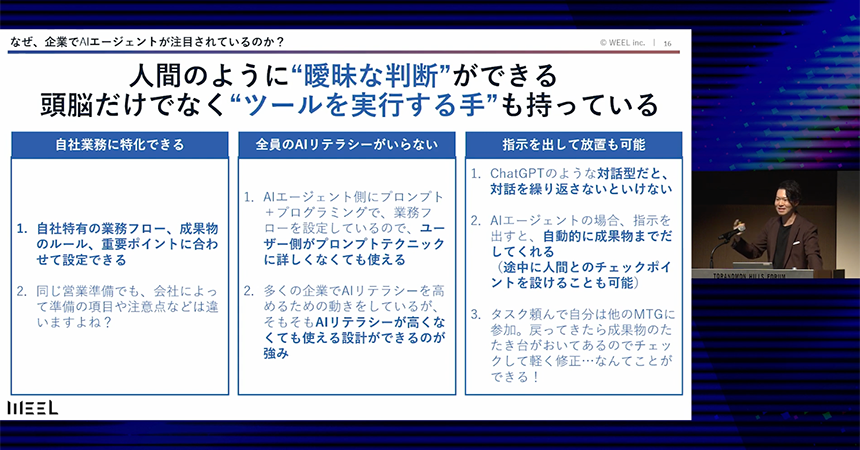

検討企業が増加しつつある自社業務特化型のAIエージェントの活用方法

株式会社WEEL 生成AI事業部 統括リーダーの田村 洋樹氏は、今後の生成AI活用による業務効率化の鍵とされる自社特化型のAIエージェントについて、その概要と活用方法を解説しました。

田村氏は、自社でのPM経験や現場で得た顧客の声から、今年の春頃よりAIエージェントの導入を検討する企業が増加していると言及。実際に、製薬会社や小売業、広告会社などでAIエージェントを活用して業務を自動化した事例を紹介しました。

最後に田村氏は、AIエージェントを検討する際のポイントについて、自社の業務フローを分解し、AIが活用できる部分を適切に抽出することが重要と述べました。また、自社独自のノウハウが活用・蓄積できるかどうかに加え、まずはコア業務で運用を開始し、そのうえで全社的にスケールアップすることが、AIリテラシーを問わず自動化の成功を実現し、業務効率化の未来を切り開くと締めくくりました。

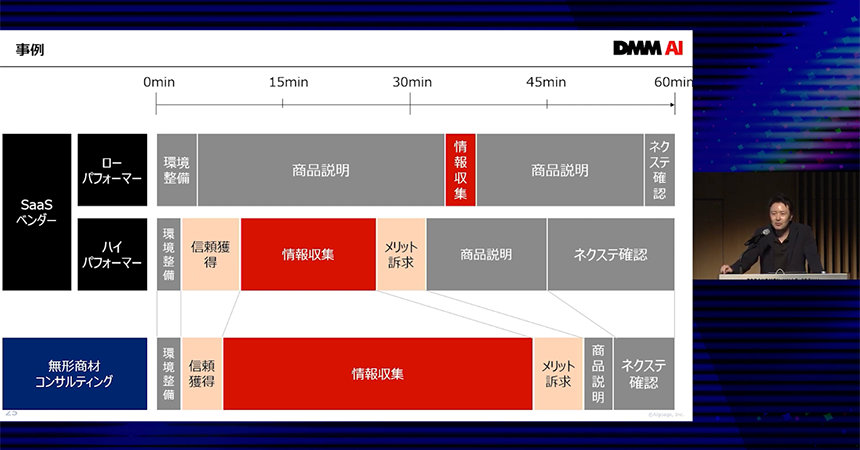

トップセールスマンの成功パターンをAIで解析し、営業力向上に貢献

「DMM AIが本気で考えた、社員の生成AI活用を “あたりまえ” にする方法」をテーマに、DMM AI事業 事業責任者の川村 真一氏は、DMMグループによる、社員の業務スピード向上、残業時間の削減等、企業の成果を創出するための生成AI学習手法を紹介しました。

川村氏は、営業組織の変革に焦点を当て、プロダクトが数多ある現代の営業マンに求められることとして「信頼できる相手かどうか」「自社の理解度が高いか」が重視される時代だと説明。今後は、対面で得ていた信頼をいかにオンライン営業で獲得していくかが、業務効率化の鍵となってきているといいます。

最後に同氏は、トップセールスマンの成功パターンの分析結果を活用して開発された「DMM AI Sales」の特長を紹介。営業活動の可視化からスコアリング、データベース連携などの機能を提供しているうえ、同サービスと研修コンテンツを組み合わせて活用することで営業力の向上も期待できると訴えました。

登壇者との交流やAI活用の取り組み・課題を共有する懇親会を開催

カンファレンス会場では、プログラムの最後に懇親会を開催。当日は一部セッションの登壇者も参加し、セッションの感想や自社の課題についての質問が飛び交いました。

参加者からは「多くの方と同じ課題で会話することができてよかった」「普段聞けないAIについての情報収集ができ大変有意義だった」といった声があがりました。

企業における生成AIをリードする登壇者による様々なセッションを通じて、AI技術の導入が業務効率化や生産性向上を促進し、法務をはじめ多様な業務分野で顕著な成果を上げるアプローチについて知見が得られた本カンファレンス。

生成AIの急速な進化が多くの業界に大きな影響を与えることが明確に示されました。

生成AIの可能性は、ビジネスの未来を大きく変革するものであり、AI活用が企業の競争力を高める重要な鍵であることが再確認された一日となりました。

スポンサー企業