ドローン・無人航空機の法規制は?航空法や電波法等の概要を解説

その他

ドローンは、「空の産業革命」といわれる新たな可能性を有する技術であり、既に、空撮、農薬散布、測量、インフラ点検等において広く活用されています。日本国内のドローンビジネスの市場規模は、2022年度には約3000億円と推測されていますが、2028年度には9000億円を超える見込みである旨が報じられています 1。

ただし、ドローン飛行を巡っては、国交省から依頼を受けてドローン撮影を行った者が手続の不備により航空法違反で書類送検されるケース 2 が報道されるなど、急速に整備が進められてきた法規制について十分な周知がなされていないのが現状です。

今後も、ドローンの利活用の更なる発展に伴い、法規制に関する議論もいっそう進展していくと思われます。利活用を検討する場合には、航空法その他の最新の法整備の状況をキャッチアップしていく必要があります。

ドローン飛行を行おうとする場合、コンプライアンスの観点から、航空法を中心とした最新の法規制について十分に確認し、慎重に検討することが必要となります。この記事では、ドローンの法規制の概要について解説します。

なお、この記事では航空法を「法」、航空法施行規則を「規則」と略記します。

ドローン、無人航空機、小型無人機の定義

我が国におけるドローンの法規制をめぐっては、関連法令において、「無人航空機」あるいは「小型無人機」といった別異の定義が設けられています。

ドローンの法規制として最も重要なのは、航空法上の「無人航空機」の定義に該当し、航空法による規制の対象となる場合です。本記事においても、「無人航空機」と特に断りなく記載している場合は、航空法上の「無人航空機」(同法2条22項)を指すものとします。

「無人航空機」の定義については下記3-2で説明しますが、ポイントは、①構造上人が乗ることができないものであることと、②機体の重量が100g以上のものであることです。これに対し、小型無人機等飛行禁止法による規制の対象となる「小型無人機」(同法2条3項)は、①構造上人が乗ることができないものであることを要する点は航空法上の「無人航空機」と共通ですが、②機体の重量が100g未満のものも含まれる点が異なります。

航空法においては、機体の重量が100g未満のものであれば、他の航空機、人、物件などの安全が損なわれるおそれがないと考えられるのに対し 3 、小型無人機等飛行禁止法においては、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止するため、機体の重量を問わずに規制対象とされています。関連する用語について簡単に整理すると、以下のとおりです。

| 用語 | 法令 | 定義 | 例 |

|---|---|---|---|

| 無人航空機 | 航空法2条22項 | 航空の用に供することができるものであって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(機体重量100g以上) | ドローン(マルチコプター)、農薬散布用ヘリコプター、ラジコン機 |

| 小型無人機 | 小型無人機等飛行禁止法2条3項 | 航空の用に供することができるものであって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(機体重量100g未満のものを含む) | ドローン(マルチコプター)、農薬散布用ヘリコプター、ラジコン機 |

| 航空機 | 航空法2条1項 | 人が乗って航空の用に供することができるもの(操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する無操縦者航空機を含む(航空法87条1項) | 飛行機、回転翼航空機、無人の大型飛行船、空飛ぶクルマ |

出典:官民協議会第8回資料1-2「小型無人機・無人航空機と航空機の分類について」を基に作成

急速に整備された無人航空機の法規制

官民協議会による検討と航空法の段階的改正

日本では、2015年から、関係府省庁、メーカー、利用者等の団体等をメンバーとする「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」(以下「官民協議会」といいます)において2022年度を目途に有人地帯における補助者 4 なし目視外飛行(いわゆるレベル4飛行)を実現することが政府目標とされ、必要な制度整備に向けて、官民一体となって検討が進められてきました。

- 「小型無人機に関する利活用と技術開発のロードマップ」(2016年4月28日)

- 「空の産業革命に向けたロードマップ2022」(2017年より毎年改訂)

なお、無人航空機の飛行レベル(レベル1~レベル4)について、官民協議会は、以下のとおり定義・分類しています。

同時に、航空法の段階的改正により、以下2つの制度が創設され、ドローンの飛行の安全性の確保および利活用拡大に向けた環境整備・制度整備が進められてきました。

- 無人航空機の飛行の許可・承認制度(2015年改正)

- 登録制度(2020年改正)

2021年改正航空法によりレベル4飛行が可能に

そして、2021年6月に成立し、2022年12月5日に施行された改正航空法により、無人航空機の機体認証制度・技能証明制度等が創設されました。その結果、以下の場合に、ドローンの有人地帯(第三者上空)における補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)が可能となりました 5。

- 機体認証を受けた機体を、

- 技能証明制度に基づく操縦ライセンスを有する者が、

- 運航ルールに従って操縦する場合、

- 国土交通大臣の許可・承認を受けることにより可能。

レベル4飛行の途が開かれた結果、近時、ANAホールディングスが一等無人航空機操縦士資格を保有する自社操縦士によるレベル4飛行の実証実験を行うなど 6、レベル4飛行の実用化に向けた動きが生まれており、今後、都市部を含む物流分野など様々な分野でドローンの活用が拡大し、新たな産業・サービスの創出や国民生活の利便・質の向上に資することが期待されています。

航空法による無人航空機の規制

規制の概要

飛行させようとするドローンが航空法上の「無人航空機」(法2条22項)に該当する場合、まず、飛行の安全の確保の観点から定められた航空法の関連規定を遵守する必要があります 7。航空法の違反については刑事罰が定められているため(法157条の6以下)、無人航空機を飛行させる場合は航空法上の規制を遵守して行うよう、十分に注意する必要があります。

無人航空機を飛行させようとする際に検討すべき航空法上の規制の概要は、以下のとおりです。

- 無人航空機の登録義務(法132条~132条の12)

- 無人航空機の飛行に関する規制

・飛行空域に関する規制(法132条の85)

・飛行方法に関する規制(法132条の86) - 特定飛行に関する規制

・機体認証・型式認証制度(法132条の13~132条の39)

・操縦者技能証明制度(法132条の40~132条の55) - 無人航空機の運航ルール

・飛行計画の通報(法132条の88)

・飛行日誌の作成(法132条の89) - 事故等の場合の措置(法132条の90、132条の91)

「無人航空機」の定義

航空法による規制の対象となる「無人航空機」につき、航空法は、以下のとおり定義しています(法2条22項)。

ただし、機体の重量 8 が100g未満のもの 9 は、航空機の航行の安全ならびに地上および水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、「無人航空機」の対象から除外されています(規則5条の2)。

軽量の模型飛行機等を除く多くのドローンは、機体の重量が100g以上であるため、航空法2条22項の「無人航空機」の定義に該当することとなり、以下で説明する無人航空機の登録義務をはじめとする航空法上の規制を遵守すべきこととなります。

無人航空機の登録義務(法132条~132条の12)

2022年6月から、航空法の改正により、無人航空機の登録義務が規定されました。すなわち、100g以上の無人航空機を飛行させる場合、原則として、無人航空機の登録を受け、かつ、無人航空機を識別するための登録番号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません 10。無人航空機の登録義務は、事故発生時の所有者把握や、安全上問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保すること等を目的としたものです。

登録を受けていない無人航空機の飛行は、原則として禁止されています(法132条の2)。

登録手続の概要は次のとおりです。

- 無人航空機(100g以上)の所有者は、機体情報(種類、型式、製造者、製造番号等)、所有者・使用者に関する情報(氏名・名称、住所等)を申請書に記載し、国土交通省に登録の申請を行う(法132条の4第1項、規則236条の3)。

- 登録申請は、「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を使用してオンラインにより、または郵送により提出する(航空局長「無人航空機登録要領」3)。

- 国土交通省は、申請の内容が真正であることを確認し、申請者に登録記号を通知する(法132条の4第2項・3項、規則236条の5)。

- 登録を受けた無人航空機の所有者は、申請を行った機体に登録記号を、取れにくく見やすいよう直接記載または貼付し、かつ、遠隔から無人航空機を識別できるよう、原則として、機体にリモートID機能 11 も搭載する(法132条の5、規則236条の6第1項)。

登録制度のイメージ

無人航空機の登録の有効期間は、原則として、登録記号等の通知日から起算して3年です。有効期間経過後に引き続き無人航空機を使用する場合は、登録の更新が必要です(法132条の6第1項、規則236条の8第1項等)。

無人航空機の登録を受けた後に、機体情報 12 、所有者・使用者情報に変更が生じた場合は、15日以内に変更の届出を行わなければなりません(法132条の8、規則236条の10)。また、登録を受けた無人航空機を滅失・解体したとき、その存否が2か月間不明になったとき、無人航空機でなくなったときは、15日以内に登録の抹消の申請を行わなければなりません(法132条の11、規則236条の11)。

無人航空機の登録を受けずに無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります(法157条の7第1項1号)。

飛行空域に関する規制(法132条の85)

以下の空域で無人航空機を飛行させることは、有人航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高いものとして、原則として禁止されています。

飛行禁止空域、緊急用務空域

飛行許可を受けずにこれらの空域で無人航空機を飛行させた場合、50万円以下の罰金の対象となります(法157条の9第9号)。

なお、飛行空域に関する規制として、航空法上の規制以外にも、国の重要施設や公共施設等の上空の飛行に関する規制があり、注意が必要です(4で後述)。

飛行方法に関する規制(法132条の86)

まず、無人航空機を飛行させる場合には、その飛行させる場所にかかわらず、飛行方法について以下の各事項を遵守しなければなりません(法132条の86第1項1号~4号、規則236条の77、規則236条の78)。

| 遵守すべき事項 | 罰則 | ||

|---|---|---|---|

| アルコール 17 または薬物 18 等の影響下で飛行させないこと | 法132条の86第1項1号 | 違反して公共の場所の上空で無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象 | 法157条の8 |

| 飛行に必要な準備 19 が整っていることを確認した後に飛行させること | 法132条の86第1項2号 | 違反して無人航空機を飛行させた場合、50万円以下の罰金の対象 | 法157条の9第12号 |

| 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するため、周囲の状況に応じ地上に降下させる等の適当な方法を講じて飛行させること | 法132条の86第1項3号 | ||

| 他人に迷惑を及ぼすような方法 20 で飛行させないこと | 法132条の86第1項4号 | 違反して公共の場所の上空で無人航空機を飛行させた場合、50万円以下の罰金の対象 | 法157条の9第13号 |

次に、無人航空機を以下の方法によらずに飛行させるには、飛行承認を受ける必要があります(法132条の86第2項1号~6号、3項)。

飛行承認を必要とする飛行方法

飛行承認を必要とする飛行方法であるにもかかわらず、これを受けずに無人航空機を飛行させた場合、50万円以下の罰金の対象となります(法157条の9第14号~16号)。

ただし、十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内に地上または水上の物件が存せず、同範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の個別の許可・承認は不要となります 28。

- 人口集中地区上空における飛行(法132条の85第1項2号)

- 夜間飛行(法132条の86第2項1号)

- 目視外飛行(法132条の86第2項2号)

- 第三者から30m以内の飛行(法132条の86第2項3号)

- 物件投下(法132条の86第2項6号)

第三者が立ち入った場合の措置(法132条の87)

「特定飛行」を行う場合において、無人航空機を飛行させる者が、当該特定飛行中の無人航空機の下に第三者の立入りまたはそのおそれのあることを確認したときは、直ちに飛行を停止し、飛行経路の変更、安全な場所への着陸その他の必要な措置を講じなければなりません(法132条の87)。

「特定飛行」に該当するか否かは、上述の第三者が立ち入った場合の措置のみならず、別記事で説明するとおり、航空法上、無人航空機の飛行について許可・承認を得る必要があるか否か、運航ルールの遵守が義務付けられるか否かを決するメルクマールとなる重要な概念ですので、十分に理解しておく必要があります。

航空法上、「特定飛行」(法132条の87)とは、以下に該当する飛行を指します。

- 以下の空域における飛行(法132条の85第1項各号)

- 空港等の周辺

- 地表または水面から150m以上の上空

- 緊急用務空域

- 人または家屋の密集している地域の上空

- 以下の方法による飛行(法132条の86第2項各号)

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 第三者または第三者の建物・車両等から30m以内の飛行

- 祭礼、縁日など多数の者の集合する催しが行われている場所上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件投下

また、「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接または間接的に関与していない者をいい、次に掲げる者は、「第三者」に該当しないとされています 29。

- 無人航空機の飛行に直接関与している者(直接関与者)

・操縦者、補助者等、無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員 - 無人航空機の飛行に間接的に関与している者(間接関与者)

・操縦者等と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者- 無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部または一部に関与していると判断している。

⇒操縦者と共通の飛行目的を持っている者 - 間接関与者が、無人航空機を飛行させる者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。

⇒飛行の安全上の従うべき明確な指示および注意を受けていること

⇒指示および注意事項を適切に理解(確認)していること(言った、伝えただけではNG) - 間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。

⇒飛行の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定することができること

・具体例

映画・CMの撮影における俳優やスタッフ

学校等での人文字の空撮における生徒(付近の住民等の見学者を除く) - 無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部または一部に関与していると判断している。

航空法以外による無人航空機の規制

航空法上の規制以外にも、国の重要施設、公共施設等や第三者の土地の上空を飛行させる場合に、一定の規制がなされていたり、配慮が必要となったりすることがあります。以下ではこのような航空法以外の規制について解説します。

重要施設の上空の飛行の禁止(小型無人機等飛行禁止法)

重要施設(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所等)およびその周囲おおむね300m以内の周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています(小型無人機等飛行禁止法(正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」)10条1項)。

仮に上記重要施設の上空でドローンを飛行させようとする場合、当該対象施設の管理者等の同意を得るとともに、あらかじめ、その旨を当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報する必要があります(同条2項・3項)。

小型無人機等飛行禁止法に違反してドローンを飛行させた場合、警察官は、ドローンの退去その他の必要な措置を命令することができ(同法11条1項)、当該命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります(同法13条2項)。

公共施設等の上空の飛行に対する規制

現行法上、道路、河川、公園、国有林野、港湾等の上空において、単にドローンを飛行(通過)させること自体については、許可・承認等の手続は必要とされないのが原則です。

ただし、ドローンの飛行に伴い、当該区域内の土地上に注意喚起看板等の工作物を設置する場合等には、許可等の手続が必要となる場合があります。

また、ダム、公園、施設等の特定の場所においてドローンの飛行が制限されていて、許可等の手続が必要となる場合もあります。各地方公共団体の定めた条例等による飛行の制限の有無については、国土交通省ウェブサイトで確認することができます。

このような場所でドローンを飛行させようとする場合、航空法上の飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、関係機関・地方公共団体・管理者等に対し事前確認・調整等の必要な手続を行っておくことが必要となります。

電波の利用(電波法)

ドローンの活用において電波を使用する場合、原則として、無線局の免許または登録を受ける必要があります(電波法4条1項本文)。また、その無線局の無線設備は、「簡易な操作」(電波法39条1項)を除き、無線従事者またはその監督下にある者が操作しなければなりません。

ただし、以下の場合には、無線局の免許や登録は不要です(電波法4条1項但書)30。

- 発射する電波が極めて微弱な無線局

ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められています。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。 - 一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力無線局

空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局については免許または登録が不要です。たとえば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等がこれに当たります。

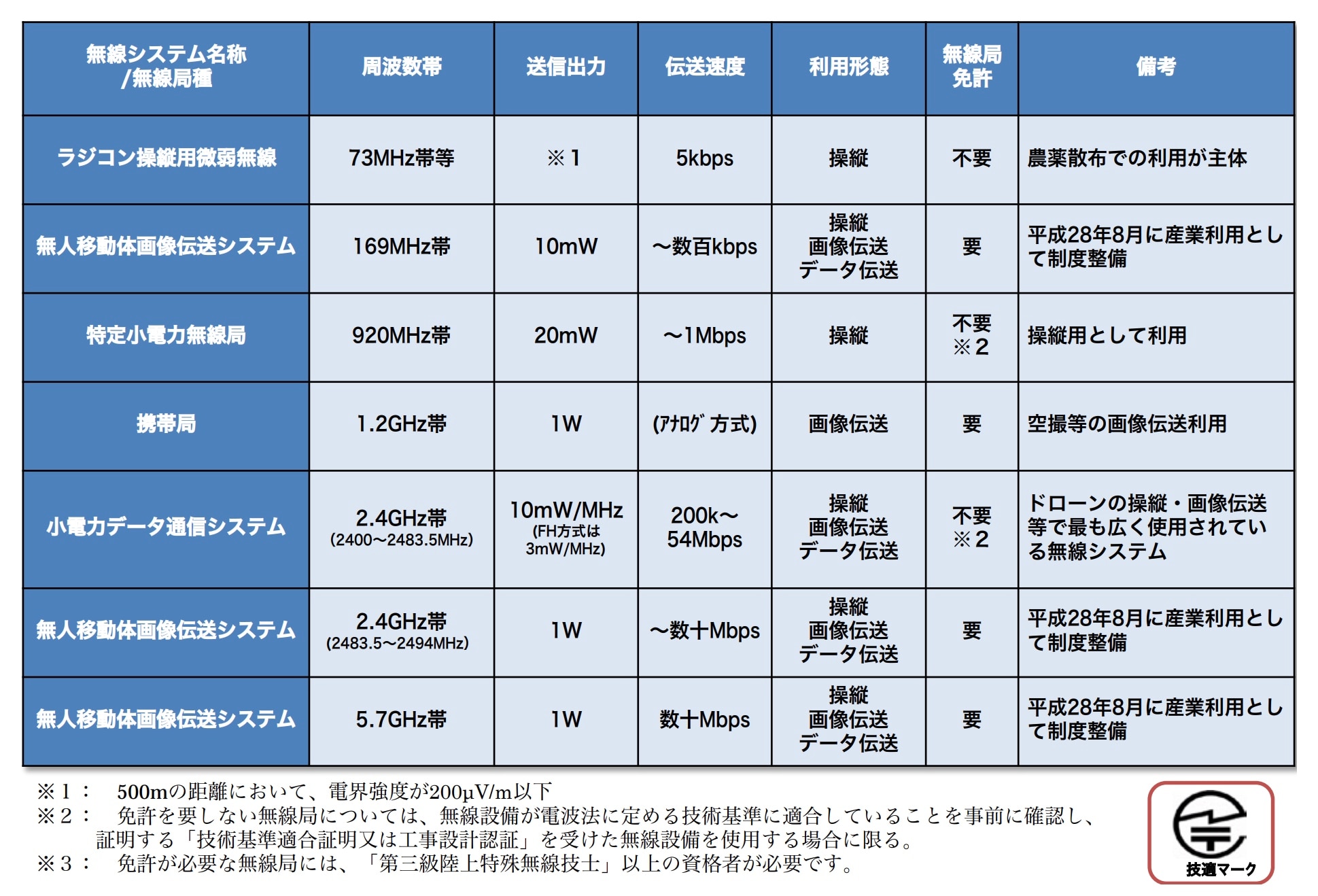

ドローンで使用できる主な無線通信システムと無線局免許の要否等をまとめたものが、下図です。

ドローンで使用できる主な無線通信システム

現在日本で販売されているドローンの多くは、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられており、その場合、無線局の免許や登録は不要となります。ただし、技術基準適合証明等(技術基準適合証明または工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければならないため、ドローンに技適マークが付いているかどうかを確認する必要があります。

これに対し、海外からの輸入品や業務用の大型ドローン、あるいは、市販のドローンより高画質で長距離の映像伝送等を可能とするドローンについては、無線局の免許や登録等の手続が必要となる場合があるので、電波法等の規制の有無を確認する必要があります。

無線局の免許や登録が必要であるにもかかわらず、免許や登録なしに無線局を開設または運用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(電波法110条1号・2号)。

民法およびプライバシー上の留意事項

第三者の土地の上空の飛行(民法207条)

ドローンを第三者の土地の上空において飛行させる場合における土地所有者との関係については、内閣官房小型無人機等対策推進室が公表した「無人航空機の飛行と土地所有者の関係について」(令和3年6月28日)において、以下のとおり整理されています。

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第207条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

したがって、ドローンを飛行させる場合に土地所有者の同意が必要か否かについて一律の基準を設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、個別具体的な事案ごとに判断されることになります。

ただ、土地所有者の同意が必要か否かの問題とは別に、ドローンを飛行させる場合に土地所有者をはじめとする地域の理解と協力を得ることは極めて重要です。

そのため、無人航空機の運航者には、適切な機体の使用、安全なルートの設定、万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保など対策を講じたうえで、地域の関係者に丁寧に説明し、理解と協力を得る取組みが求められるといえます。

空撮に関するガイドライン

ドローンを利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(平成27年9月、総務省)に従い、第三者のプライバシーに配慮する必要があります。

同ガイドラインは、基本的な考え方として、撮影行為の違法性は、一般的には、以下の要素を基に、総合的かつ個別的に判断されるとしています。

- 撮影の必要性(目的)

- 撮影方法・手段の相当性

- 撮影対象(情報の性質)等

そして、撮影行為が違法とされる場合には、当該映像等をインターネット上で閲覧可能とした場合、原則として閲覧可能とした行為自体も違法となると指摘しています。

そのうえで、同ガイドラインは、ドローンにより映像等を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、同意を得ることが困難な場合には、以下のような事項に注意することが望ましいと指摘しています。

- 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること

- プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること

- 撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼への対応を適切に行うこと

ただし、ドローンにより映像等を撮影し、インターネットで公開する行為がプライバシー侵害等に当たるかどうかは、映像等の内容や写り方に左右される面が大きく、最終的には事例ごとの判断となるため、一定の法的リスクが残ることは避けられないことに留意する必要があります。

-

インプレス総合研究所「2022年度のドローンビジネス市場規模は前年比33.7%増の3086億円 レベル4飛行の解禁によりドローン活用が進み、2028年度は9000億円超へ『ドローンビジネス調査報告書2023』3月27日発売」(2023年3月22日) ↩︎

-

国土交通省四国地方整備局「ドローン撮影の飛行における航空法違反について」(2023年9月13日) ↩︎

-

航空局安全部無人航空機安全課長「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(平成27年11月17日制定、令和5年1月26日最終改正)1(2) ↩︎

-

航空法上、補助者の役割については、前提として、無人航空機を飛行させる操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立入り管理などは補助者が主として行う必要があるとされています。

補助者は、離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認を行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行うこととされています。また、操縦者とのコミュニケーションは予め決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行うこととされています(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」7)。 ↩︎ -

その後、2023年3月17日付けで、国土交通省航空局から日本郵便株式会社に対し、我が国で初めてレベル4飛行の許可・承認が行われています(同日付け日本郵便株式会社プレスリリース)。 ↩︎

-

ANAホールディングス株式会社「レベル4によるドローン配送サービスの実証実験を実施!」(2023年10月13日) ↩︎

-

ただし、建物内等の屋内での飛行については、航空法上の各規制は適用されません(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」9)。 ↩︎

-

「重量」とは、無人航空機本体の重量およびバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」1(2))。 ↩︎

-

機体の重量が100g未満のマルチコプター・ラジコン機等は、航空法上、「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関する規制は適用されません。

ただし、機体の重量が100g未満のものであっても、空港周辺や一定の高度以上の飛行については、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」(法134条の3)として、飛行の許可等が必要となる場合があります。 ↩︎ -

無人航空機の登録機体数は、令和5年2月末時点で33万1202機に上ります(国土交通省航空局安全部無人航空機安全課「レベル4飛行の制度概要及び施行状況について」(令和5年3月17日))。 ↩︎

-

リモートID機能とは、登録記号等の情報を電波発信し、当該電波を受信可能なキャプチャ機器において、飛行中常時当該登録記号等の情報を受信可能な機能のことをいいます(規則236条の3第1項13号参照)。

飛行の範囲や日時などを限定した場合において、飛行区域の外縁措置や飛行区域からの逸脱を監視する補助者を配置するなどの安全確保措置を講じた場合については、あらかじめ、国土交通省に届出を行うことにより、リモートID機能の搭載義務の免除を受けることもできます(航空局安全部無人航空機安全課長「リモートID特定区域の届出要領」)。 ↩︎ -

ただし、無人航空機の種類・型式・製造者・製造番号(法132条の4第1項1号〜4号)等は変更できません。 ↩︎

-

ただし、地表または水面から150m以上の高さの空域であっても、地上または水上の物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除かれます(規則236条の71第1項5号)。たとえば、高層の建物の壁や屋上から30m以内の空域であれば、150m以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を飛行させることが可能です(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」2(2))。 ↩︎

-

緊急用務空域とは、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察または地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域をいいます(規則236条の71第1項4号)。緊急用務空域の指定の有無は、国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」で確認できます。 ↩︎

-

5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)がこれに該当します(規則236条の72)。人口集中地区に該当するか否かは、国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」を通じて確認できます。 ↩︎

-

人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当します(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」2(1))。 ↩︎

-

体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあるため、アルコール濃度の程度にかかわらず、無人航空機の飛行が禁止されます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(1))。 ↩︎

-

「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(1))。 ↩︎

-

飛行に必要な準備が整っているかどうかを確認すべき事項は、以下のとおりです(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(2))。

① 当該無人航空機について、外部点検および作動点検などの日常点検を実施し、日常点検記録に記録すること

② 当該無人航空機を飛行させる空域およびその周囲の状況を確認すること

③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること

④ 燃料の搭載量またはバッテリーの残量を確認すること ↩︎ -

他人に迷惑を及ぼすような方法とは、不必要に騒音を発したり急降下させたり、無人航空機を人に向かって急接近させるなどをいいます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(4))。 ↩︎

-

「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいい、「日出」および「日没」については、地域に応じて異なる時刻を表すこととなります(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(5))。 ↩︎

-

「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいいます。そのため、補助者による目視はこれに該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」には当たりません(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(6))。 ↩︎

-

「人」とは、無人航空機を飛行させる者およびその関係者(無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいいます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(7))。 ↩︎

-

「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者およびその関係者(無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与している者)が所有または管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいいます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(7))。

① 中に人が存在することが想定される機器(車両等)

具体例:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等

② 建築物その他の相当の大きさを有する工作物

具体例:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等

なお、飛行する無人飛行機の衝突から人または物件を保護するという規定の趣旨に鑑み、土地(田畑用地および舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む)、自然物(樹木、雑草等)は、30m以上の距離を保つべき物件には該当しないものとされています。 ↩︎ -

「多数の者の集合する催し」に該当するか否かは、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断されます(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(8))。

具体的な事例を示すと、以下のとおりです。

① 該当する例:祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為)等

② 該当しない例:自然発生的なもの(たとえば、混雑による人混み、信号待ち等) ↩︎ -

無人航空機の飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送される等の物件は、輸送禁止物件に含まれません(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(9))。

具体的には、以下のような物件は、輸送禁止物件に含まれません。

・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池

・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池

・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス ↩︎ -

具体的には、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当しますが、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しないとされています(前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」3(10))。 ↩︎

-

前掲「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」6、国土交通省航空局無人航空機安全課「カテゴリーⅡ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会<補足資料>」(令和5年9月12日)5頁 ↩︎

-

総務省「ドローン等に用いられる無線設備について」 ↩︎

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟