ドローンはビジネスにどう活用されるのか? 法規制の最前線を追う

IT・情報セキュリティ

平成27年12月10日、ドローン規制を主眼とする改正航空法が施行され、わが国初の小型無人機(ドローン)を想定した本格的な規制の運用がスタートした。続けて、平成28年4月7日、ドローン規制に特化した「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が施行され、ドローン規制の法的枠組みが着々と整えられつつある。

他方で、政府は、ドローンのビジネス活用を促進する意向であることが、平成27年11月に開催された「未来投資に向けた官民対話」で明らかにされ、また、ドローン特区も全国各地に展開している。

さらに、本格的なビジネスへの活用をサポートすべく、平成27年12月7日には、「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」が開催され、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」(官民協議会)が設立された。平成28年1月5日には、「小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会」がスタートし、ドローンのサイズによって機体の安全性や操縦者の技能を確保していく仕組みの導入や、操縦者のライセンス制度の創設が議論されるなど、現実的な検討が開始されている。

本稿では、ドローン規制の概要と今後のドローンビジネスの実用化に向けた直近の動向を紹介する。

小型無人機(ドローン)をめぐる法律の枠組み

2つの規制案 航空法改正vs.新規立法

今回、ドローンをターゲットとする規制を導入するにあたって、どの法律で対応すべきかについては、政府与党内部でも意見が分かれていた。1つは、従来の航空法を改正することで対応するというもので、もう1つは、新規立法によって対応するというものであった。

実際に、平成27年年通常国会では、内閣からは、航空法の一部を改正する法案が、与党議員有志からは新規立法を目指す法案が提出され、それぞれについて審議が行われた。

最終的には、平成27年9月4日、航空法の一部を改正する法律が成立したものの、新規立法は継続審議となり、平成28年3月にようやく成立した(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」)。

ドローン法規制の全体像

(1) 航空法とその政省令、ガイドライン、Q&A

上記のとおり、航空法がドローン規制の中核を構成しているが、改正航空法は、規制の詳細を政省令に委ねている事項も多い。規制の詳細を確認するには、改正航空法施行規則、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインや、無人航空機に関するQ&Aを参照する必要がある。

(2) 小型無人機等飛行禁止法

ドローン規制のもう1つの柱である「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)は、改正航空法が運用方法全般を規制するのに対し、主に場所に着目した規制である。

(3) 電波法

ドローンの運用に直接関係のあるもう1つの法律は、電波法である。

ドローンは無線で遠隔操縦するため、電波の利用が必須だが、日本は国土の大きさと人口の多さの問題もあって、電波の周波数割り当てで利害対立が生じる場面が見られる。

その中で、ドローンをビジネスに活用するために、新たな周波数の割当が求められている。総務省はこれらの要望に応えるべく、2.4GHz帯と5.7GHz帯の周波数帯を割り当てることを決定した。各種産業用のドローンで上空からは5キロ程度、地上の無人重機などからは1キロ程度、高品質映像を伝送できるようにするために、電波の出力は最大1ワットまで容認することが予定されている。

現在、2016年3月に情報通信審議会から出された答申(「ロボットにおける電波利用の高度化に関する技術的条件」等)に基づいて、関係規定の整備が進められている。

(4) 運用上の留意点

ここまで、ドローンの運用自体への規制を見てきたが、ドローンを運用するにあたっては、その運用が行われる周囲・環境との折り合いをどのようにつけるか、という観点からの検討も欠かせない。

プライバシー保護との関係

1つは、 プライバシー保護とのバランスをどう取るか、という点である。

ドローンを動画撮影目的で運用することも多いが、上空からの撮影という今までにないスタイルの撮影は、想定外の肖像権・プライバシー侵害を発生させるリスクが指摘されている。

この状況を踏まえ、総務省は、平成27年9月11日、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」を公表し、映像配信サービス事業者に一定の配慮を求めている。

土地・空間の所有権との関係

もう1つは、 土地・空間の所有権との関係である。

土地はもちろん、上空の空間にも、当然所有者がいる。海外では、ドローンの飛行は、第三者が所有する土地・上空への侵入に該当するのではないかという観点から議論されることも多い。

航空法の改正

改正航空法は、平成27年9月4日に成立、同9月11日に公布された。

続いて、同年9月16日、「航空法施行規則の一部を改正する省令(案)」(以下「規則案」という)および「無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領(案)」(以下「要領案」という)が公表され、パブリックコメントの手続が進められ、3か月後の12月10日に施行された。これにより、日本でも本格的なドローンをターゲットとする規制の運用が開始されることとなった。

航空法改正の概要

今回の航空法の改正は、 ①ドローンが航空法の規制対象であることの明確化、②新たな飛行禁止空域の設定、③飛行方法の制限、の3本柱からなる。

規制対象となる「無人航空機」とは

(1) 改正航空法の定義

改正航空法では、ドローンに対応する新たな航空機カテゴリとして「無人航空機」を設け、①航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって、②構造上人が乗ることができないもののうち、③遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう)により飛行させることができるものと定義した(改正航空法2条)。

具体的には、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が想定されている。注意が必要なのは、複数のプロペラを搭載する機体だけでなく、固定翼で滑空する機体も含まれる点である。

(2) 規制対象外にするもの

ただし、これではおもちゃのようなものも「無人航空機」に含まれてしまうため、「重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるもの」を規制対象外にすると定めた(改正航空法2条)。

この「おそれがないもの」の基準については、「無人航空機本体の重量とバッテリーの重量の合計(バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない)で、200グラム未満のもの」と定められた(航空法施行規則5条の2)。

200グラムという基準に対しては、パブリックコメントでも、「文字通りおもちゃ然としたものしか、規制対象外にならず、多少なりとも機能を備えたものについて厳しい規制が課されることになってしまい、国内におけるドローンの普及を阻害するものではないか」との批判も見られたが、当初案が維持された。

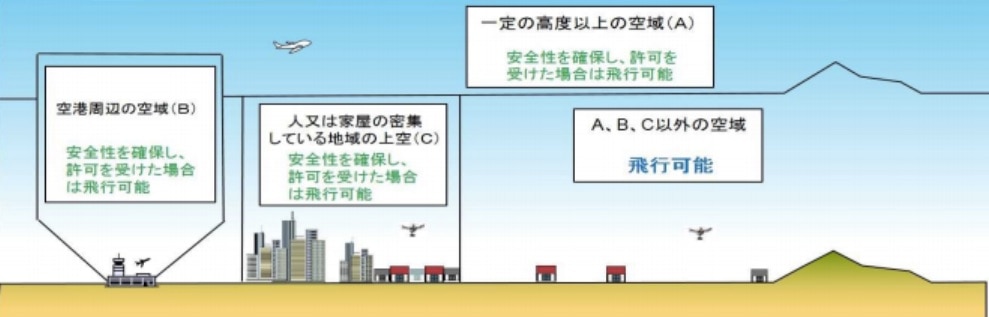

無人航空機の飛行禁止空域

以下の(1)、(2)の空域は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、飛行が禁止される(改正航空法132条)。

(1) 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

「省令で定める空域」については、以下2点のとおり定められた(航空法施行規則236条)。

a)進入表面等の上空の空域

b) a の空域以外の空域であって、 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

※進入表面等とは、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法 56 条1 項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面を指す。

(2) 1号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

「人又は家屋の密集している地域」については、国勢調査の結果による人口集中地区と定められた(航空法施行規則236条の2)。もっとも、地域の実情や無人航空機に対する様々なニーズがあることなどを踏まえ、国土交通大臣が告示で定める地域については、「人又は家屋の密集している地域」から除く予定としている。

この告示で除外される地域に該当しないかぎりは、河川敷や農地、私有地のような、ドローンのトラブルの可能性が低そうな場所であっても、「人又は家屋の密集している地域」内にあるかぎりは、国の許可が必要とされている点は注意が必要である。

飛行禁止空域について(国土交通省「航空法の一部を改正する法律案の概要」より)

飛行方法の制限

改正航空法は、無人航空機の飛行方法についてもいくつかの制限を設けた(改正航空法132条の2)。これらの制限は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、一律適用される。

(1) 夜間の飛行禁止

日出から日没までの間の飛行は禁止される。ここでいう「日出から日没までの間」 とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指すため、地域に応じて時刻は異なってくる。

(2) 目視による常時監視

操縦者が常時目視によって周囲の状況を監視しなければならない。

「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」、「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」および「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」において、「目視」に双眼鏡やカメラを用いて見ること、モニター経由の遠隔監視、補助者による目視は含まれないことが示されており、飛行できる範囲は相当限定されることになる。

(3) 一定距離をとること

無人航空機と地上または水上の、人または物件との間で一定距離(30メートル)を保つ必要がある。

「物件」 とは、次のa)、b)に掲げるもののうち、ドローンを飛行させる者およびその関係者(ドローンの飛行に直接的または間接的に関与している者) が所有または管理する物件以外のものをいう。

a) 中に人が存在することが想定される機器 (車両等)

b) 建築物その他の相当の大きさを有する工作物

(4) イベント等での飛行禁止

祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においての飛行は禁止される。

どのような場合が 「多数の者の集合する催し」 に該当するかについては、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、 また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。

(5) 輸送禁止物件

航空機 (航空法施行規則194条1項)と同様に、特定の物件については、無人航空機による輸送が禁止される。

無人航空機による輸送を禁止する危険物については、 航空法施行規則236 条の5および「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」(平成27 年11 月17日付国土交通省告示第1142 号) において、以下の物件が列挙されている。

- 火薬類

- 高圧ガス(引火性ガス、毒性ガス、その他のガス)

- 引火性液体

- 可燃性物質類 (可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質)

- 酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物)

- 毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質)

- 放射性物質等

- 腐食性物質

- その他の有害物件

- 凶器

(6) 投下の禁止

原則、無人航空機からの物件の投下は禁止された。水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、 輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。例外は、「人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして、国土交通省令で定められるもの」だが、現時点では、例外は定められていない。

これらの飛行方法の制限が一律適用された場合、今まで行われてきた、人の入れないへき地での調査活動(上記制限(2))や農薬の空中散布(上記制限(5)(6))に支障をきたしかねない。

このため、制限適用を免れたい場合は、次に述べるように、国土交通大臣に対する承認申請を行うことになる。

飛行禁止空域での飛行許可・飛行方法の制限の適用除外を受けるには

(1) 2-2の飛行禁止空域内で飛行を行おうとする場合

事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合(改正航空法132条の3)を除いては、飛行開始予定日の15日前までに許可申請書を提出し、国土交通大臣の許可を受ける必要がある。

(2) 2-3の飛行の方法によらないで無人航空機の飛行を行おうとする場合

事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合(改正航空法132条の3)を除いては、飛行の方法によらない飛行に係る承認の申請書を提出し、国土交通大臣の承認を受ける必要がある。

国土交通省のウェブサイト上で、許可・承認申請書の作成要領およびチェックリスト、審査要領、その他詳細な情報が公開されており、許可・承認申請書の記載事項および添付資料は以下(3)のとおり定められているが、一部の型式の無人航空機については、提出資料の一部を省略することが認められている。

なお、書類の不備等により審査に時間を要する場合もあるため、申請をする場合は、余裕を持った申請が求められている。

(3) 許可・承認申請書の記載事項

許可、承認申請書の記載事項は以下のとおりである。

- 氏名及び住所

- 無人航空機の特徴(製造者の名称、識別可能な製造番号等)

- 飛行の目的、日時、経路及び高度 飛行日時について、一定期間継続して飛行を行う場合は、その期間及び時間帯を記載することが求められており、また、期間は原則90日以内、業務等のため継続的に無人航空機を飛行させる場合は1年が限度とされている。

- 飛行の禁止空域を飛行させる理由(飛行禁止空域の許可申請)/飛行の方法によることができない理由(飛行方法の制限の適用除外の承認申請)

- 無人航空機の機能及び性能に関する事項

- 操縦者の飛行経験、 技能等に関する事項 「操縦技能確認書」を添付することが求められている。

- 安全確保のための対策に関する事項 無人航空機を飛行させる際の体制、飛行前点検の手順等を定めたマニュアルを添付することが求められている。

- その他参考となる事項 保険に加入している場合は、保険の内容を記載することが求められている。

捜索・救助等の特例

2-2 飛行禁止空域と2-3 飛行方法の制限は、事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は特例として、適用除外される(改正航空法132条の3)。本特例は以下の者に対して適用される(航空法施行規則第236 条の7)。

- 国または地方公共団体

- 国または地方公共団体の依頼により、捜索または救助を行う者

罰則

違反者は50万円以下の罰金を科せられる(改正航空法157条の4)。法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性がある。

屋内の取扱

建物内等の屋内での飛行については、改正航空法132 条および132 条の2は適用されないため、飛行禁止空域内であっても規制は適用されず、飛行許可は不要である。ゴルフ練習場のようにネット等で四方・上部が囲まれた空間等も、屋内として取り扱われる。

その他のドローン規制

条例レベルの規制

改正航空法の施行後も変わらず、日本国内各地で続発している、ドローンの不適切な利用に起因するトラブルに対応すべく、各地方自治体において、条例レベルでの対応が進められている点も事業者としては注意が必要である。

いくつかの県では、現行の公園条例や庁舎管理規則の解釈適用において、ドローン飛行が施設の管理に支障のある行為、危険行為または迷惑行為に該当すると解釈して、規制を進めている。

また、新たな条例を制定する動向も見られ、たとえば、三重県では、対象期間を伊勢志摩サミット終了まで、地域をサミット会場周辺に限定したドローン飛行を禁止する条例が、平成28年3月27日から施行された。同条例は、改正航空法が規制対象外とした、200グラム未満のおもちゃのドローンも規制対象としている点で特徴的である。

地方自治体による指針・ガイドライン

また、地方自治体によっては、改正航空法を踏まえた、独自の指針・ガイドラインを設ける事例も出ており、事業者としては注意が必要である。

群馬県前橋市では、平成27年9月に自転車レース大会で、イベントを空撮していたドローンが落下して炎上した事故を踏まえ、イベントでのドローンの利用を禁じていたところ、平成28年3月に、市の関連業務でドローンを利用する際に遵守すべき独自のドローン等対応方針及びドローン等運用ガイドラインを定めた。

「雨天や降雪、濃霧時」「風速5メートル以上」では飛行禁止、市有施設での市民のドローン使用についても、CM撮影や映画撮影、学術研究など特別に許可したものを除き、全施設で使用を禁止するなど、地域特有の気候・環境を踏まえた厳しい基準が定められている。

小型無人機等飛行禁止法

平成28年4月7日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)が、一部の規定を除いて施行された。

法律の名称にあるように、国の重要施設、外国公館及び原子力事業所の周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空での、小型無人機等の飛行を禁止している(8条1項)。

内容の詳細については、警察庁 小型無人機等飛行禁止法についても参考となる。

対象施設

対象となる施設は以下のとおりである。

- 国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの

- 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

- 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの

- 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの

- 対象外国公館等として指定された施設

- 対象政党事務所として指定された施設

各対象施設の詳細については、各関係機関のウェブサイトで公表されている。

規制対象

改正航空法が「無人航空機」を規制するのに対して、小型無人機等飛行禁止法では「小型無人機等」を規制する。

小型無人機に加えて、特定航空用機器も規制対象となる予定である点は注意が必要である。特定航空用機器に関する規定は、5月下旬頃の施行が予定されている。

① 小型無人機

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

② 特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る)。

規制地域で小型無人機等を飛行させるには

以下の飛行は、あらかじめ、都道府県公安委員会に通報する必要がある。具体的な通報手続としては、飛行の48時間前までに、国家公安委員会規則に従って、対象施設周辺地域を管轄する警察署に提出することが求められている。

その際、原則、実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要がある(困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提出することでも対応可能)。

- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者による飛行

- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

罰則

上記の規制に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、警察官等は、機器の退去その他の危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。また、一定の場合には、即時強制として当該小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができる。

上記の排除命令に違反した者は、懲役1年以下、罰金50万円以下の刑事罰の対象となる。対象施設及び指定敷地の上空で飛行させた者は、命令違反を待たず、直ちに、懲役1年以下、罰金50万円以下の刑事罰の対象となる。

官民対話から官民協議会へ 〜ドローンの活用促進への取り組み〜

ドローンを活用するための制度整備

平成27年11月5日に開催された第2回「未来投資に向けた官民対話」では、ドローンに関連して、(i)早ければ3年以内に、ドローンを使った荷物配送を可能とすることを目指して、「官民協議会」を立ち上げ、平成28年夏までに制度整備の対応方針を策定すること、(ii)ドローンや建設機械を、より遠隔地から操作したり、データをやり取りしたりできるようにするため、平成28年夏までに、使用できる周波数帯の拡大や出力アップなど、新たな電波利用の制度整備を行う方針が示された。

国家戦略特区の指定

これを受けて、平成27年12月15日には、国家戦略特区に千葉市など4自治体が新たに指定された。千葉市では人口集中地域などでドローンを活用した薬や生活必需品の宅配サービスの実施を予定しており、平成28年4月には実証実験が開始された。

これに先立ち、平成28年2月24日には、ドローンを活用した商品配送の事業化に向け、国土交通省が、政府初となる貨物輸送実験を、徳島県が「ドローン特区」に指定している同県那賀町で実施した。

官民一体となっての議論・検討が進んでいる

さらに、平成27年12月7日には、「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」が開催され、内閣府、総務省、経済産業省、農林水産省、国土交通省の関係各省庁から、ドローンの活用促進への取り組みの方針が示されるとともに、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」(官民協議会)が設立された。

官民協議会の下部組織として、平成28年1月5日には、「小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会」がスタートし、ドローンのサイズによって機体の安全性や操縦者の技能を確保していく仕組みの導入や、操縦者のライセンス制度の創設が議論されるなど、現実的な検討が開始されている。

分科会では、国土交通省より、小型無人機の重量に着目した新たな規制のあり方が提案されている。具体的には、25キログラム以上である場合は、衝突・墜落時の被害が甚大なものになる可能性が高いことをふまえ、さらなる規制・対策の要否を検討すべきであるとしている。これに対し、分科会の民間側の各構成員からも対案が提出されており、現在も議論が続けられている。

撮影映像に着目した規制

総務省によるガイドラインの設定

総務省は、平成27年9月11日、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」及びパプリックコメントの結果を公表した。同ガイドラインの対象となるドローンの定義は、改正航空法の無人航空機の定義と揃えられた。

同ガイドラインは、ドローンの最大の利点の1つである「空からの撮影」が可能であることが、通常予期しない視点からの撮影を可能にした結果、撮影者は以下のような法的リスクを負う可能性があると整理した。

- 民事上のプライバシー侵害に基づく損害賠償責任

- 浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合の、刑事上の処罰可能性(軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例)

- 個人情報取扱事業者による撮影の場合に、不正の手段による個人情報の取得として、個人情報保護法違反と判断される可能性

ガイドラインに基づく具体的要請

これらの民事・刑事・行政上のリスクを防ぐべく、同ガイドラインは、撮影者に対し、ドローンに搭載したカメラを住宅地に向けないように撮影することを求める。

また、撮影した映像をインターネット上で公開する場合には、居住者の顔や車のナンバープレート、洗濯物など生活状況を推測できるような私物が映りこんでしまった箇所に、ぼかしを入れるなど配慮することも求めている。

そして、撮影した映像をインターネット上で公開できるサービスを提供する電気通信事業者には、映像の削除依頼を受け付ける手続きを設けることを求めている。

おわりに

平成27年12月の許可・承認申請の受付開始後、平成28年1月8日までに早くも1,112件の申請が寄せられたが、同年2月3日の時点で、許可・承認が下りたのは半分未満の469件にとどまっていることが報じられている。このように許可・承認が、必ずしもスムーズに進んでいない原因としては、申請書類の不備による再提出となるケースが少なくないことが指摘されている。

加えて、「危険性や安全確保の方法もまさにケース・バイ・ケースなので、書類の審査にどうしても時間がかかる」という側面もあるため、申請のノウハウが定着するころまで、このような状況はしばらく継続する可能性も指摘されている。ドローン活用を検討している事業者は、申請の準備に際し、ノウハウの集積した専門家の協力を仰ぐのが効率的な進め方といえる。

平成28年3月4日に、国土交通省が、国が発注する大規模土木工事に関し、受注した事業者にドローン(小型無人飛行機)での測量や自動建機による施工など、先端技術の活用を義務付ける方針を発表するなど、これまでドローンの活用が必ずしも一般的でなかった分野の事業者であっても、ドローンの活用を迫られるシチュエーションも出てきている。事業者は、自らの事業分野がドローンとは無関係であると安易に決めつけずに、最新の情報収集を心がけることが求められているといえよう。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出