グローバルコンプライアンス体制を作るには? 海外拠点のリスク分析やポリシー作成など具体的な対応法を紹介

危機管理・内部統制

目次

企業活動のグローバル化に伴い、日本本社のみならず海外拠点も含めてコンプライアンス体制を構築する重要性がよりいっそう高まっています。とはいえ、グローバル・コンプライアンスの対象領域の広さに圧倒されてしまったり、曖昧模糊として目的を定めるのに苦慮してしまったりしているケースも多いのではないでしょうか。

本稿では、グローバル・コンプライアンス担当部門に着任したばかりの方を想定し、設定するべき目標、現場のコンプライアンス状況を把握するための手法、コンプライアンス施策の計画と実行にあたっての実務ポイントなどについて解説します。

グローバル・コンプライアンス担当部門が設定するべき目標とは?

目指すべきは現実味のあるコンプライアンス

一言でグローバル・コンプライアンスと言っても、その対象領域は非常に広く、グローバル・コンプライアンス担当部門だけですべてを担うことは現実的には不可能です。

特に、ここ最近、「コンプライアンス」とは、必ずしも法令遵守に限られるものではなく、倫理的な問題やレピュテーションに関するリスク等への対応も含まれ、その意味が広がってきています。それに伴い、グローバル・コンプライアンス担当部門にとっては、領域の広さゆえの業務の困難性が増していることになります。

そのような中で、グローバル・コンプライアンスの目標をどのように設定したらよいのでしょうか。

まず、コンプライアンスのそもそもの存在意義を考えてみましょう。何のためにコンプライアンスが存在するのかを突き詰めれば、「企業価値を守る」ということになります。そうであるとすれば、守るべき価値以上に過大な負担を要求するのは本来のコンプライアンスの意義から外れてしまいます。むしろ、リスクに応じたリソースを配分し、効率性と実効性を追求するべきということになります。

特に、アジア新興国等の海外の現場では、100点満点を目指すあまり現場の実情から乖離してしまうくらいなら、まずは60点を目指す「現実味のあるコンプライアンス」のほうがかえってより良い結果につながることが多く見受けられます。

「知識」の習得よりも「知恵」を絞ることに集中する

このように、現実味のあるコンプライアンスを目標として設定する場合、各国の法律・コンプライアンスを完璧に理解することは必ずしも重要とはいえません。そのような「知識」の側面は現地の専門家に委ね、グローバル・コンプライアンス担当部門としては、リスクの高いところを識別し、①どの地域に注力するべきなのか(地域軸)、②どのコンプライアンス・テーマに焦点を当てるべきなのか(分野軸)という自社のコンプライアンス・リソースの適切な配分を考えるなど、「知恵」を絞ることに集中することが適切でしょう。

グローバル・コンプライアンス体制を把握するための視点

現実味のあるコンプライアンスを目指すべくリスクの高低を識別する場合、何よりもまず手を付けるべきは、自社のグローバル・コンプライアンス体制(現場)を把握することです。

そのための手法としてどのようなものがあるのかを、以下で説明していきます。

グローバル・コンプライアンス体制(現場)を把握するための手法

各グローバル拠点のコンプライアンス体制を把握するためにはさまざまな手法があります。各手法を通じて、自社グループ内のコンプライアンス関連データを収集し、そのデータに基づいて、リスクを把握していくということになります。そして、そのリスクの高低に応じて、コンプライアンス部内のリソースを配分していくということになります。

以下では、代表的な6つの手法の長所・短所を概観するとともに、手法の組み合わせによる効果についても触れていきます。

コンプライアンス関連データを収集する6つの手法

グローバル内部通報制度

(1)長所

コンプライアンスという観点から現場を把握するための手法として、グローバル内部通報制度が挙げられます。

グローバル内部通報制度は、拠点の上層部(マネジメントレベル)に問題がある場合の通報制度として有用です。そして、上層部の問題は会社に多大な損害を与える可能性が高いので、大きなリスクに関する情報の入手元となり得ます。

(2)短所

しかしながら、制度の整備や運用にはコストがかかる一方、他の手法と比べて利用頻度が低いため、コンプライアンス部内のリソース配分を決めるためのコンプライアンス・データの収集方法としてはデータを集めにくいという点が挙げられます。

外部業者や翻訳業者を利用する場合は相応のコストがかかりますし、また、社内で対応する場合には、コンプライアンス担当部門にとって必要な情報と不要な情報を仕分けるためのリソースがかなり割かれます。また、少人数の拠点であったり、当該拠点のお国柄で通報がはばかられる文化であったりすると、さらに制度の利用率が低くなる傾向があります。

このように通報数が限定される場合、コンプライアンス部内のリソース配分を決めるためのリスク情報の数としては不足しているということになります。

従業員コンプライアンス・サーベイ

(1)長所

次に挙げられるのは、従業員を対象としたコンプライアンス・サーベイです。このサーベイを実施することにより、従業員一般のコンプライアンス意識・傾向を概観できます。また、得られる回答にはある程度の情報量があるため、コンプライアンス部内のリソース配分を決めるためのリスク情報の数としては非常に期待できるでしょう。サーベイの結果は数値化しやすく、また、客観性の担保が比較的容易であるため、本社マネジメント部門や他部門に対する説明もしやすいという利点があります。

さらに、AsiaWise Groupにおける対応経験からすると、上記2-1の内部通報に近い情報が入ってくるなど、リスク発見の端緒となる場合もあります。定期的にサーベイを実施すれば、経年変化を観察することも可能となります。

(2)短所

実施にあたっては多くの従業員のリソースを利用するため、できるだけコンパクトかつ効率的な質問設計となるように工夫をする必要があります 1。また、多言語対応の手間がかかることは否めませんし、現場のネット環境などによっては実施方法を工夫する必要があります。

海外子会社・支店の管理部門に対するリスクサーベイ

(1)長所

海外子会社または支店の管理部門を対象としたサーベイを行うことも方法の1つです。

調査対象は子会社または支店の管理部門に限られますが、当該拠点のリスク管理体制・仕組みを明らかにできるので、リスク情報の質としては確度が高いものを得ることができます。得られた情報をもとに、本社側からどのような手当てを行ったらいいかの判断もしやすいでしょう。

(2)短所

2-2のサーベイと同様、対象部門に不要な負担をかけないように、効率性を十分考慮した質問設計をする必要がありますし、内部監査など他部門の調査と重複することがないように、他の部門と連携し、質問の設計に知恵を絞る必要があります 2。

また、あくまでも管理部門(マネジメントレベル)に対するサーベイなので、現場のスタッフレベルの情報にはアプローチしにくいという側面は否めません。

内部監査部門等との連携

(1)長所

内部監査部門は、海外子会社・支店の管理体制の全体像を把握することを業務内容としています。そのような内部監査部門等と適切に連携することで、非常に効率的かつ効果的に各部門のコンプライアンス情報の概観を把握することができます。

(2)短所

ただし、各社によって内部監査部門の考え方や連携体制は異なり、内部監査部門の独立性の観点から連携に消極的な場合もあるでしょう。

また、内部監査部門のメンバーは必ずしもコンプライアンスの専門家ではなく、また監査リソースは有限なため、グローバル・コンプライアンス担当部門が求める水準の情報が得られないこともあります。

過去の自社事例や同業他社事例の収集

(1)長所

もし、過去のコンプライアンス上の問題やトラブルについて、自社事例や同業他社事例を収集できるのであれば、それはリスクを判断するうえで質の高い情報だといえるでしょう。

(2)短所

しかしながら、他社事例の場合は取得できる情報に限界があるでしょうし、また、自社事例に関しても、情報の数としては限りがあるということになります。

元駐在員への聞き取り調査

(1)長所

実際に海外子会社・支店に駐在していた従業員から、現地の状況について話を聞くのも方法の1つです。元駐在員は現場を知っているので、非常に質が高い有力なリスク情報であるといえるでしょう。

(2)短所

しかしながら、現場のスタッフレベルの意識を探ることはできませんし、また、不正が代々続いていた場合などは、元駐在員が不正に関する質問をはぐらかすなどして不正発見を妨げる可能性もあります。事前に、ほかの調査をもとに代々続いているような不正がないかを識別してから聞き取り調査を行うなど、実施にあたっては慎重さが必要となります。

6つの手法の長所・短所の概要

| 長所 | 短所 | |

|---|---|---|

① グローバル内部通報 |

|

|

② 従業員コンプライアンス・サーベイ |

|

|

③ 海外拠点の管理部門へのサーベイ |

|

|

④ 内部監査部門との連携 |

|

|

⑤ 過去の自社事例・ |

|

|

⑥ 元駐在員への聞き取り調査 |

|

|

各手法の組み合わせ

上記2-1から2-6の手法を単独で実施するのではなく、複数の手法を組み合わせて実施することをAsiaWise Groupではお勧めしています。

たとえば、従業員コンプライアンス・サーベイを実施し、その中でグローバル内部通報窓口を案内すると、グローバル内部通報制度の周知につながるだけでなく、コンプライアンスを念頭に置いた内部通報が増える可能性が高まり、そこから得られる情報の質が上がることが期待できます。

また、①海外子会社・支店の管理部門に対するリスクサーベイと②従業員コンプライアンス・サーベイを併用することにより、管理部門の意識とスタッフレベルの意識との違いを浮き彫りにすることができます。たとえば、①では当該拠点のコンプライアンス意識が「高い」と自己評価していたにもかかわらず、②ではスタッフレベルのコンプライアンス意識が「低い」という回答が多いなど、両者のずれが大きい場合、重点的にスタッフレベルに対してコンプライアンス・リソースを割くなどといった対応をとることが考えられます。

グローバル・コンプライアンス施策の計画と実行

リスクに応じたリソース配分の検討

上記の手法によりコンプライアンス情報を収集し、現場のコンプライアンス体制を把握した後は、分野軸と地域軸に応じてリスクの高低を評価し、リスクに応じたリソース分配を意識して施策をプランニングしていくことが必要となります。

たとえば、下図のようなリスク評価に応じてリソースを配分し、必要であれば現場の深堀り調査を実施したうえで、ポリシー・規程類の作成やコンプライアンス研修といった施策を計画・実行していきます。

地域軸・分野軸に応じたリスク評価の一例

以下では、ポリシー・規程類の作成およびコンプライアンス研修について説明します。

ポリシー・規程類の作成における着眼点

(1)不正の機会を減らすために、「人」に頼るのではなく「仕組み」を作る

ポリシーや規程類を作成する際にポイントとなるのは、「人」に頼るのではなく、「仕組み」でコンプライアンス違反を予防するという考え方です。

たとえば、小口現金を取り扱う担当者が1人しかおらず、しかも担当者の交代(ローテーション)が一切ない状況は、小口現金に関する不正が行われやすい環境であり、もし不正が行われたとしても不正を発見することが難しいでしょう。

小口現金を取り扱う場合には、実際に小口現金を取り扱う人から独立した人が定期的に実査する、現金を取り扱う担当者はローテーションを組むなど、「人」に頼るのではなく、「仕組み」を作ることにより、コンプライアンス違反を予防することが必要です。

不正が起こる背景には、「不正のトライアングル」と呼ばれる3つの要素があるといわれます。3つの要素とは、①不正を行う機会、②不正を行う動機、③不正の正当化です。

不正防止のためには、①不正を行う機会をできるだけ減らすという観点から、仕組みづくりを行うことが非常に有効です。特にグローバル・コンプライアンスにおいては、②不正を行う動機、③不正の正当化といった社会的・文化的背景に左右されやすい要素に依存するのではなく、①不正を行う機会といった社会的・文化的背景に左右されにくい要素を重視することが必要なのです。

不正のトライアングル

(2)適切な権限分配

海外の子会社・支店のコンプライアンスについては、本来、現地の拠点がいちばんよくわかっているはずです。そうであるとすれば、現地に任せればいいという考えもあり得ます。しかし、実際問題として、海外拠点における不祥事は日本本社の利益ひいては会社価値を左右するため、どのように日本本社から海外拠点のコンプライアンスにかかわればよいのかは、グローバル・コンプライアンス担当部門とすれば悩ましい点となります。

このような場合に着眼していただきたいのは、適切な権限分配です。仮に日本の親会社(本社)が1社、海外子会社が1社であれば、その海外子会社の拠点が存在する地域のコンプライアンスに関する知識を共有し、日本本社と海外子会社とで適切な役割分担をすればよいでしょう。しかし、実際は、多くの国・地域に子会社や支店を抱えていたり、また、拠点ごとに販売拠点や製造拠点など役割が異なっていたりする場合が多いでしょう。そういった場合、日本本社がすべての海外拠点を網羅したルールや仕組みを整備するには非常にコストがかかります。そのうえ、日本本社が現場を理解しきれないまま海外拠点にルールや仕組みを押し付けてしまうことになりかねず、それゆえにかえってそのルール・仕組みが適切に機能しないことにもなりかねません。

3-2(1)で、現金の取扱いを例に挙げ、「仕組み」で不正を防止する点に着眼するべきだと述べました。以下、同様の例をもとに考えてみましょう。

現場のほうが現実的な解決策を持っているケースが多いと考えられる点

- 現金を取り扱う担当者と、独立した立場でチェックする者の役割分担をどうするべきか。チェックしたという証跡はどのように残していくべきか。

- どのように担当者のローテーションを行うべきか

- どのような志向で仕組みをつくるべきなのかというルールやポリシーを定め、現金の取扱いに関する不正を防止するための手法を提示する

- 社長が自ら「コンプライアンスに沿った経営をしていく」ことを表明することによって、不正の動機付けや正当化を防ぐ

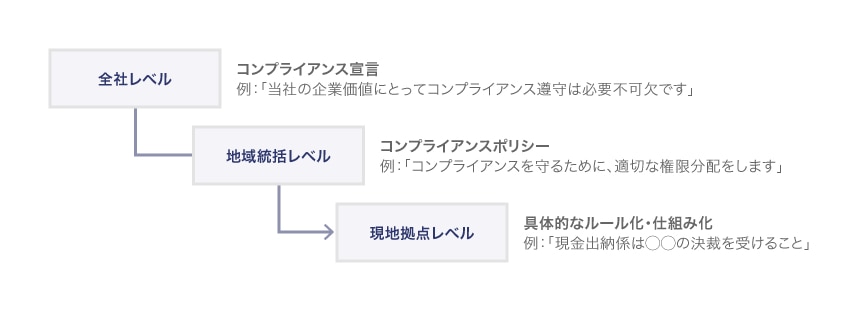

このように、抽象度の異なるポリシーや規程類を、どの機関・どのルールが分担したらよいのかといった階層ごとの役割分担という視点を持つことによって、組織的なコンプライアンス体制を構築していくということにつながっていきます。

そして、この組織間の役割・権限に応じて、各ポリシーや規程類を具体化して表現していくということになります。

権限分配の一例

(3)ポリシー・規程類の作成にあたっての留意点

「全社レベル」「地域統括レベル」のポリシー・規程類は抽象度が高いため、公表されている他社例をほぼそのまま流用してしまったり、外部のコンサルタントなどの提案をそのまま採用してしまったりする場合があるため、注意が必要です。

ポリシー・規程類は抽象度が高く、一見すると似たり寄ったりになりやすいというのはそのとおりなのですが、本来、コンプライアンス宣言やポリシーなどは、現場の人々が実際に仕組みやルール、マニュアル等を作るときの拠り所となるものです。

たとえば、上記(2)で示した図においては、地域統括レベルのポリシーで「コンプライアンスを守るために、適切な権限分配をします」と定めていますが、これが現金取扱いの際の不正リスクが高い会社であれば、「小口現金の取扱いにあたっては、最低でも週次での現金実査を行い、独立した権限者によるダブルチェックを要求する体制を作る」といった具体的な統制活動までポリシーに記載することも考えられます。

一般的に、現場は数字を上げるためにコンプライアンス意識が後回しになってしまいやすく、ダブルチェックなどコンプライアンス違反の予防策を後回しにする雰囲気になりがちです。そこでポリシー等を具体化することによって、コンプライアンス遵守を後回しにしないようにするための施策を作る現地拠点のコンプライアンス担当者の背中を押すことができるのです。

このように、各社の実情や現場に寄り添ったポリシー類を作成するのは、外部者ではなく、内部のグローバル・コンプライアンス担当部門でなければできない業務だといえるでしょう。

グローバル・コンプライアンス研修の実施

(1)研修の役割を理解したうえで計画する

まず、グローバル・コンプライアンス研修における大きな役割は、会社全体としてのコンプライアンス意識の伝播が挙げられます。会社全体でコンプライアンス意識を高め、コンプライアンス遵守の姿勢を示すことによって、コンプライアンスの優先順位を上げていくことが期待されるのです。

それに加えて、コンプライアンス研修にまでリソースを割きにくい小規模拠点へのリソースの補完、また、複数拠点に共通するコンプライアンス課題に対して共同実施することによるリソース配分の合理化、といった効果も期待されます。

このような役割を考慮しながらコンプライアンス研修を計画するべきといえます。

(2)実施にあたってのポイント

コンプライアンス研修実施の際は、これまでにグローバル・コンプライアンス担当部門が収集してきたコンプライアンスに関連する現場のデータを反映させることが非常に有効です。

とりわけ、内部通報やコンプライアンス・サーベイなどの結果を念頭に置いて研修を実施することは、現場で声を上げた従業員に対し、日本本社として返答するという意味を有しますので、彼らを非常に勇気づけることになるでしょう。そして、現場の声に応えるという日本本社の姿勢を示すことは、地域拠点の現場スタッフに対してコンプライアンスに前向きに取り組むようにという何よりのメッセージになるといえます。

AsiaWise法律事務所 東京オフィス

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

AsiaWise 会計事務所

AsiaWise Technology 株式会社