電子提供制度は株主総会実務をどう変えるのか?専門家が語る「バーチャル株主総会6月総括&実務QAセミナー」レポートPR

コーポレート・M&A

目次

コロナ禍を契機として急速に注目が集まったバーチャル株主総会。

ひと口にバーチャルと言っても、「参加型」「出席型」「バーチャルオンリー型」の3種類があります。

| バーチャル株主総会の種類 | 概要 |

|---|---|

| 参加型 | 会場で開催される株主総会を、株主がインターネットを通じて傍聴できる |

| 出席型 | 傍聴だけでなく議決権行使や質問などの会社法上の権利も行使できる |

| バーチャルオンリー型 | 物理的な会場を設けずオンラインのみで開催する |

また、株主総会資料をWebサイトに掲載して当該サイトのURLなどを書面で通知する電子提供制度について定めた改正会社法が2022年9月1日に施行され、2023年3月以降の株主総会から本格的に始まります。

このような流れを受けて、「バーチャル株主総会をどのように運営すれば良いのか?」、「株主とはどうコミュニケーションを取るべきか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで、バーチャル株主総会配信サービスを提供する株式会社ブイキューブは、2022年10月4日にオンラインイベント「バーチャル株主総会 6月総括&実務QAセミナー」を開催。

当日はゲストスピーカーである三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部部長 斎藤誠氏によるバーチャル株主総会の実施状況の振り返りと今後の展望に関する講演が行われたほか、ブイキューブ社でバーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャーを務める斉藤航氏がバーチャル株主総会の開催に関するノウハウを解説しました。

本稿では当日の様子をレポートします。

斎藤 誠 氏

三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部部長

東京都立大学法学部卒業、1986年 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社。2003年早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、2004年〜2012年國學院大學法学部非常勤講師。証券代行業務にて長年にわたり株主総会対応に従事。「バーチャル株主総会をめぐる動向と実務論点」(旬刊経理情報 2020.11.10)ほか、会社法・株主総会に関する執筆・講演多数。

東京株式懇話会 評議員・常任幹事、全国株懇連合会 理事。

斉藤 航 氏

株式会社ブイキューブ

バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー

2016年に株式会社ブイキューブに入社後、インフラ・金融・製造・小売・教育など、業種問わず、映像コミュニケーションサービスを幅広く提案。今まで500社を超えるお客様を担当し支援を行う。

現在はバーチャル株主総会のプロダクトの事業推進の責任者として、上場企業のバーチャル株主総会の成功をミッションとして活動中。

バーチャル株主総会の実施状況

冒頭、斎藤誠氏はバーチャル株主総会の実施状況を振り返り、電子提供制度の開始を踏まえた留意点や展望を紹介しました。

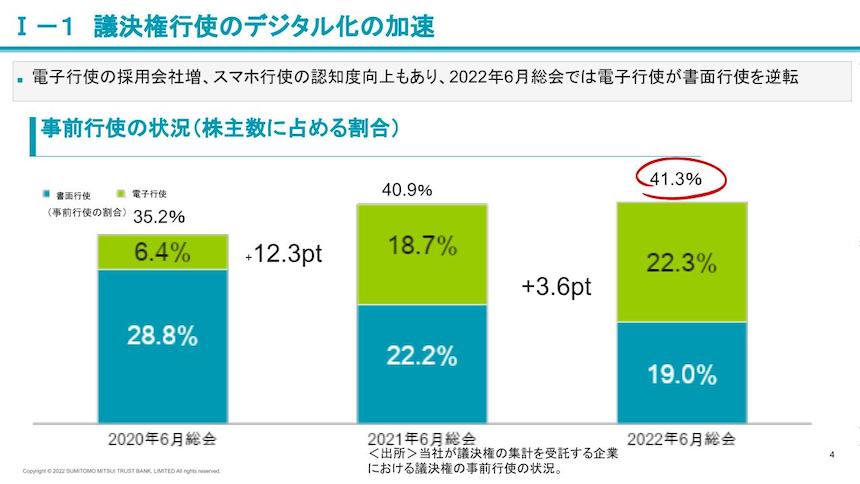

インターネットでの議決権行使が書面行使を上回った

2022年6月総会において注目すべき出来事は、議決権の事前行使について、インターネットによる電子行使を行った株主の数が、従来の郵送による書面行使を上回ったことです。

斎藤誠氏は「書面による行使は、1981年の商法改正で導入され、半世紀近くにわたり株主総会の議決権行使手段を担ってきました。それがいよいよ、電子行使にとって代わられたのです」とその意義を語りました。

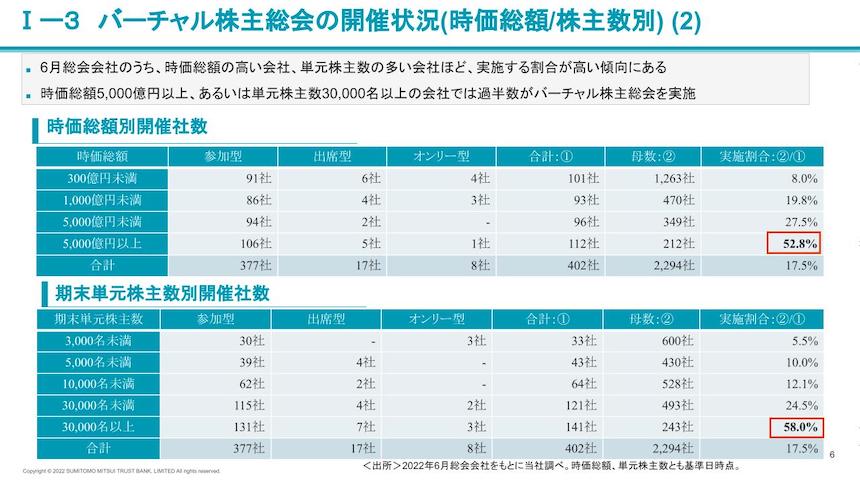

バーチャル株主総会を開催した会社のうち、半数以上は時価総額5,000億円以上

2022年6月株主総会のバーチャル株主総会の開催状況を、会社の「時価総額」と「単元株主数」から見ると、バーチャル株主総会を開催した会社のうち、時価総額別では5,000億円以上の会社が52.8%にのぼります。期末単元株主数別では30,000名以上の会社の58%がバーチャル株主総会を実施しました。

つまり、バーチャル株主総会を実施した会社のうち時価総額が高い会社、あるいは単元株主数の多い会社が半数以上を占めていることがわかります。

2023年3月総会以降に予想される変化

電子提供制度開始後の情報提供のあり方

2023年の3月総会から電子提供制度が全上場会社に適用され、株主総会資料が原則電子提供になるため、書面の送付物は非常にシンプルになります。

三井住友信託銀行が行なったアンケートでは、制度開始後の送付書類については「プラスアルファでダイジェスト版など任意の内容を送る」ことを検討する企業は33.4%でしたが、単元株主数30,000名以上の会社では半数以上が該当しました。

この理由について、「議決権行使率を確保するためにも、必要な情報レベルを落とさないように情報提供をしていくべきだと考える会社が多いのでしょう」と斎藤誠氏は見解を述べました。

ネット参加する株主を意識した新しい運営方法へ

これからの株主総会運営では、ネット参加の株主を想定した配慮が重要になります。例えば、質問を受け付ける際は、『質問フォームにご記載ください』といった呼びかけが必要ですし、カメラ目線や流すスライド、映像の見やすさなどを意識することも大切です。

今後の株主総会運営のあり方について、斎藤誠氏は「映像の見栄えに配慮して準備することがクオリティの高いバーチャル株主総会の実現につながるだろう」と提案し、締めくくりました。

年間200社を支援するバーチャル株主総会サービスとその未来像

後半では、ブイキューブ社の斉藤航氏が、これまでのバーチャル株主総会の実施内容と最新情報について語りました。

ブイキューブ社では、セキュアかつ簡単に利用できる株主総会システムを提供しています。バーチャル株主総会における参加型、出席型、オンリー型、すべてに対応可能で、2021年では150社以上の実績があります。

信託銀行との連携が可能であることのメリット

ブイキューブ社のバーチャル株主総会サービスは、三井住友信託銀行との連携が可能で、信託銀行が用意した認証のためのID・パスワードによってシステムにログインすることができます。

「従来は会社様に、株主番号や株主リストなどを何万件分も用意していただき、登録する手間がありました。それをすべて信託銀行様側でご対応いただく事務委託も可能です」(斉藤航氏)。

事務局の負荷が大きく軽減でき、セキュリティ向上も期待できます。

出席型、バーチャルオンリー型などの実施形式であっても、議決権行使の集計結果を信託銀行のシステムと連携できるため、スムーズな運営が可能です。

バーチャル株主総会の2社の先進的な取り組み

次に、バーチャル株主総会において先進的な取り組みを進める2社の事例を取り上げました。

まず1社目は、グリー株式会社。同社は、招集通知書面上で株主総会当日だけでなく、開催前と終了後の流れについてもわかりやすく通知しています。書面上ではキャラクターを登場させて総会全体を案内するなど、ビジュアル的な工夫を凝らした記載が特徴です。

「株主に向けて事業報告動画を総会前に配信し、事前質問や当日の質問を促すことにも成功しています」と斉藤航氏は指摘しました。

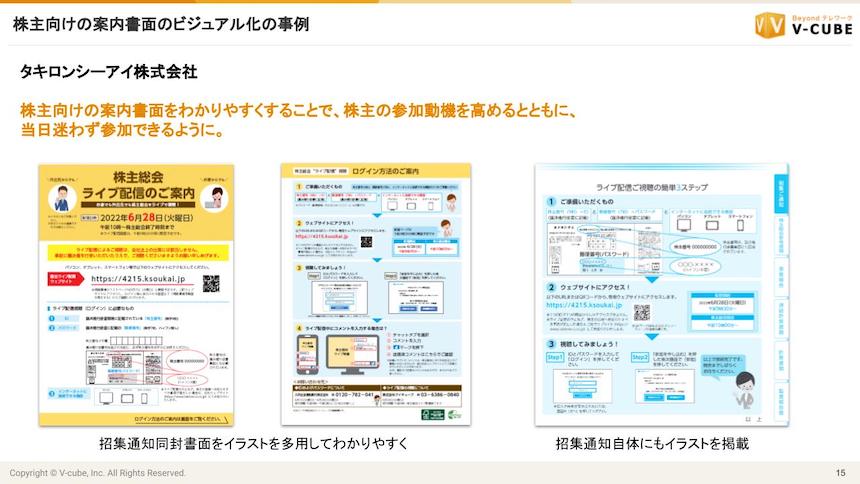

もう1社は、タキロンシーアイ株式会社。同社もまた、招集通知のビジュアル化に力を入れており、イラストや図解、実際の操作画面などを用いて、株主が当日に迷わないような案内になっています。

斉藤航氏は「バーチャル株主総会という新たな試みの雰囲気を株主様にお伝えできるため、株主様も “参加してみようかな” とモチベーションを高めることができます」とその取り組みの意義を説明しました。

DXサービスを活用した株主とのコミュニケーション

さらに、ブイキューブ社では、3DCGを用いた配信や話題のメタバースを用いた配信など、多彩な配信の仕組みを提供しています。

「将来的には、それらの仕組みを利用して、株主に強いインパクトを与える情報発信をしてもらったり、株主同士の交流や、会社と株主の双方向型コミュニケーションを促進したりする配信も可能です。バーチャル株主総会ご導入の一歩先の株主コミュニケーションの在り方として、是非こうした取り組みを視野に入れていただきたいと考えています」と斉藤航氏は締めくくりました。

アフターコロナ時代の株主コミュニケーション

最後に、今後の電子化時代における株主コミュニケーションのあり方や懸念される問題、将来像について、両氏によるパネルディスカッションが行われました。

「アフターコロナ時代のバーチャル株主総会の意義」について斎藤誠氏は、「今やインターネット環境が総会のインフラになりました。さらに国を挙げてのデジタル施策もあり、今後バーチャル株主総会がメインストリームになるのでしょう。全国の株主がどこからでも参加できる利便性など、メリットも多いです」と述べました。

斉藤航氏も同意し、「地方の会社が首都圏の株主にオンラインで参加してもらうことで、よりすそ野が広がっていきます」と加えました。

一方で、「株主総会資料の電子提供とバーチャル株主総会の導入を同時に実施すると事務局の負担が大きすぎるのではないか?」という不安も見られます。

斎藤誠氏は「電子提供制度への対応は、会社でご対応いただく方策も大体固まりつつあるかと思いますし、バーチャル株主総会については、我々やブイキューブ社など、外部専門家の知見をご活用いただき、早めに対応を打っていただければ、十分乗り越えられるものと考えられます」と答えました。

さらに斉藤航氏は、「今ではバーチャル株主総会の運営ノウハウはかなり確立しています。ご相談いただければ、成功のノウハウや実績を、ご提供します」と加えました。

また、「バーチャル株主総会の委託先の業者を選定するうえで重視すべきポイントは?」というテーマに対して、斎藤誠氏は「株主総会実務は、特殊な決まりや法律的な制約の中で運営されています。そのため、総会運営に詳しく、実績があることが業者選定の一番重視すべき点でしょう。我々のように総会全般のサポートをさせていただく立場の者としても、こちらの対応について十分理解してくれて、かつ信頼のおける業者であることを望みます」と話しました。

おわりに

イベントでは、他にもいくつかのテーマでディスカッションを重ね、電子化時代の株主コミュニケーションの在り方について、両者がそれぞれの見解を語りました。

また、視聴者からは “事前質問機能” を利用した質問やセミナー配信中の質問も多く寄せられました。

それらに回答した後、斎藤誠氏より「技術の進歩と株主総会の実務担当者の努力によって、バーチャル株主総会実施のハードルが下がり、そのメリットを享受しやすくなりました。電子提供制度の開始によって、さらに株主総会運営におけるネット活用が進んでいきます。今回の講演がご視聴の皆様の株主総会の電子化の取り組みに役立つことを願っています」と力強く締めくくられ、盛況のうちにイベントは閉幕しました。

現状では参加型が主流ですが、バーチャル株主総会に取り組む会社が年々増えていることは事実です。バーチャルオンリー型が開催できるよう、定款変更する会社も増えているなかで、バーチャル開催に慣れた会社が、今後徐々に出席型、バーチャルオンリー型と移行していくことが予想されます。新たな株主総会の形が、どのように日本企業に定着していくのか、今後も目が離せません。