トランプ大統領によって予想される企業活動への影響と企業法務に求められる対応

法務部

(写真:Evan El-Amin / Shutterstock.com)

トランプ氏の選挙中の発言や公約がどれほど実行に移されるのかは、固まりつつある主要閣僚ポスト人事の行方や議会との関係のほか、関係国との交渉等などに左右される部分が大きく、引き続きその動向を注視する必要があります。政権交代による政策動向や法改正等を実務へ反映させるために、企業の法務部としてはどのように対応するべきなのでしょうか。グローバルなネットワークを駆使して対策を進める、三井物産株式会社の鳥海修氏、望月信孝氏に聞きました。

トランプ氏が大統領になることで何が変わるのか

トランプ氏は、選挙期間中に、「NAFTAも破棄する」、「通貨操作を理由に中国製品の輸入を制限する」といった発言を繰り返しており、メキシコや中国製品の輸入に関しては、WTOルールを無視した一方的措置を発動するという可能性も存在します。

こういった動きが現実のものとなれば、たとえば、メキシコで自動車製造を行っていたり、同国での自動車関連産業に投資したりしている日本企業は、NAFTAの破棄や見直しによって生産減少・採算性悪化などの影響を受けることが考えられます。

また、トランプ氏は、「米国は規制が多すぎる」というような発言もしており、各分野において規制緩和が進むことが予想されます。エネルギー分野では、石炭生産やフラッキングを支持する等、化石燃料事業全般にはプラスである一方、環境対応事業には向かい風であるなど、個別の分野ごとに事業への影響を見通したうえで、法務面で求められる対応についても予見していくことが肝要でしょう。

そういったものの具体例の1つですが、先の石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの非加盟産油国との減産合意による原油価格上昇が見込まれるなか、米政権交代によりフラッキングに関する規制が緩和されれば、コスト競争力を強めたシェールオイルの増産に繋がることが想定されます。その一方で、この増産は原油価格の上値の抑制にも働くということがありますが、これらの動きが、当社で行っている原油関連事業、シェール関連事業、油井管関連事業などにどのような影響を与えるのか。こういった観点から、営業部やその他の関係部署とも協働しつつ、法務面への影響を考えて、積極的に必要な対応を取っていくように努めています。

また、たとえばメキシコで合弁事業を行っている日本企業であれば、NAFTAの破棄や見直しが起きた場合の合弁事業へのインパクトを想定する必要があります。具体的には、株主間契約における資金調達に関する規定やデッドロック・撤退条項など、関係のありそうな条文を洗い出したうえで、営業部と一緒になって想定されるシナリオを検討し、契約に基づき取り得る手段を考えておくといったようなことです。

合弁事業ではなく、100%子会社を通じて製造業等を行っている場合でも、融資契約上のコベナンツやデフォルト条項に改めて目を通しておいたり、事業縮小や生産減などに備えて整理解雇に関する規制についての調査・情報収集を始めたりするといったことを、この機会に行っておくべきでしょう。問題が起きてからではなく、先を読んでできることをしておくことが大切だと思います。

さらに、米国外のビジネス環境ということでは、たとえば、現在アメリカは、イラン、ロシア、キューバなどの国について経済制裁を行っていますが、これらについて現政権の政策からの方向転換があった場合、日本企業にプラスに働く場合とマイナスに働く場合があり、それを踏まえて法務対応ニーズをいち早く見極めていく必要があるでしょう。

FCPAや独占禁止法の域外適用について

連邦海外腐敗行為防止法(The Foreign Corrupt Practices Act of 1977.以下「FCPA」)や独占禁止法については、行政的な観点と司法的な観点の双方から見る必要があります。

まず、行政的な観点からは、独占禁止法・FCPA等の外国企業に対する積極的な執行については、長年の実績を踏まえ、すでに確立した方針に基づき行われています。したがって、トランプ政権に変わったからといって、根本的な方針見直しがなされることはないと考えられます。企業としては、社内での啓蒙活動や企業買収時やエージェント起用時のデューデリジェンスなど、引き続き慎重な対応を行う必要があるでしょう。

他方で、司法的な観点からは、米国では、司法省(United States Department of Justice 、以下「DOJ」)や証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission 、以下「SEC」)等の行政機関による執行が司法の場で争われる場合もあります。そこで、現在、保守派4名・リベラル派4名となっている連邦最高裁において、先日死去したスカリア判事の後任としてどのような人物が指名・承認されるかにも注目が集まっています。なぜかというと、日本企業にも影響のある域外適用については、一般的に保守派の判事は消極的で、リベラル派の判事は積極的であると言われているためです。

この点、最高裁の判事の構成が米国法の運用・解釈に影響を与えるものであることから、中長期的にその動向を見ていく必要がありますが、企業としてまず考えるべきは、行政機関による処分を受けることの無いようにすることです。また、仮に行政機関による処分を受けた場合も、その処分について常に司法の場で争うという訳ではありません。したがって、まずは行政処分を受けないように様々な対策を行っていくことが重要です。

その意味では、連邦最高裁判所の判事の構成よりも、DOJやSEC等行政機関の執行状況に注意を払う必要があります。近時の例でいえば、ホワイトカラークライムにおける個人に対する責任追及の重要性を述べたいわゆるYatesメモ(2015年9月)やFCPAのより効率的な執行を企図した試験的プログラムの導入(2016年4月)などがあげられます。

また、スポイルズ・システム(猟官制)を採用するアメリカの行政機関においては、政権交代によりDOJやSEC等行政機関の幹部が交替となります。その結果独占禁止法やFCPA等の執行について、新たな施策等を打ち出すことも考えられるので、動向を注視すべきでしょう。

また、域外適用の問題ではありませんが、日本企業を含めた外国企業が米国企業を買収する際における外国投資委員会(CFIUS)による承認手続きの問題があります。先日も、中国企業によるドイツの半導体製造装置メーカーの米国事業の買収について、安全保障上の脅威があるとのCFIUSの勧告に基づき、オバマ大統領がこれを禁止する大統領令を発しましたが、米国の利益を第一に掲げているトランプ政権においては、これまで以上に厳しい判断が下されることがあるかもしれません。

政権交代による政策動向や法改正等を実務に反映させるためには

三井物産では、今般の大統領選結果を受けた影響について、主に、米国の現地法人に駐在している法務部員から情報を取得しています。もっとも、海外に法務担当の駐在員を置いていない会社であっても、現地の法律事務所を活用して、情報収集や分析することもできるでしょう。特に、米国では、DOJやSEC等の行政機関の要職を務めた経験のある人物をパートナーとして抱えている法律事務所が多くあり、このような事務所と関係を構築することで、タイムリーに情報を入手することができます。したがって、当社でも、地場での重要法務情報の収集と旬の法律事務所・弁護士との関係構築を海外の法務拠点の重要な役割の一つとして位置付けています。

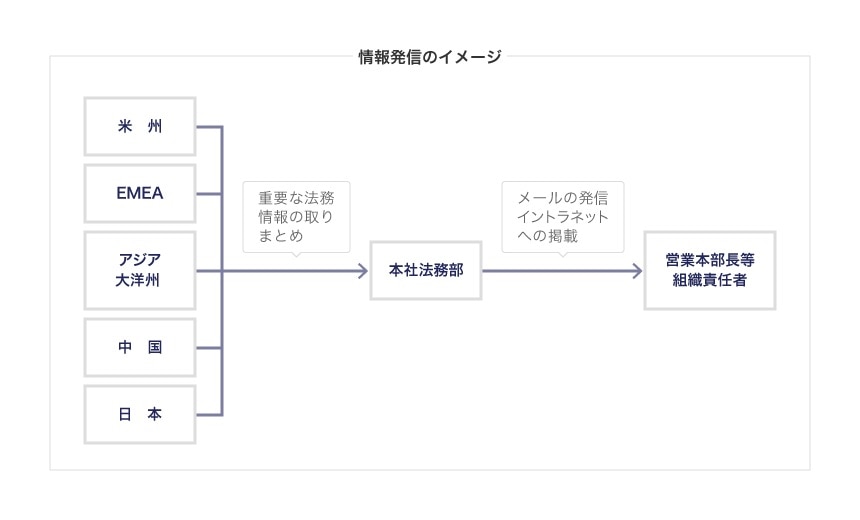

また、法務部門には、このようにして収集した法務情報のうち事業活動への影響が見込まれるものについて、経営陣を含む社内に発信することも求められるでしょう。当社でも、毎月、米州、EMEA、アジア・大洋州、中国、日本他にわけて、関係会社を含む当社事業に関係する重要な最新法務情報や企業経営の観点から知っておくべき有用な法務トピックを取りまとめ、営業本部長等の組織責任者宛てにメールで発信するとともに、イントラネットに掲載して全社員に共有するといった方法をとっています。

特に、違反した場合のリスクが大きく重要なトピックスについては、関係当局による新たな動きを捉えて、タイムリーな情報発信を行うことが重要です。たとえば、当社の場合、上述したFCPAの執行に関する試験的プログラムが米司法省により公表された際には、その週のうちに、営業本部長や地域本部長等宛てに贈賄規制遵守徹底に係る注意喚起の出状を行いました。その際、単に当該試験的プログラムの内容を説明するのではなく、コンプライアンス経営重視の企業文化の醸成に向けたトップの姿勢(tone at the top)の重要性についても触れるなど、社内発信の仕方には工夫をしています。

部門内のコミュニケーションの重要性

多くの地域や国の政策の動向や法律の制定・改廃について、社内外の様々なソースから情報を入手・分析したうえで、その結果を踏まえて、個別具体的な事業への影響を検討し、適宜必要な対応を取っていく作業には、法務部門の多くのメンバーが関与します。これらが一体となり、効率的・効果的に機能を発揮するためには、メンバー間のコミュニケーションの良さも重要です。

当部でも、普段から、組織をまたいだコミュニケーションや活動を推進しています。例えば、本店法務部でビジネス法務を担当している組織の室長は日々関係する海外法務部門の責任者と電話やメールでやり取りを行っていますし、ヘルスケアや農業といった特定の事業分野に関する法的問題等の検討をする組織横断型のタスクフォースを部内に設けています。

また、余談ですが、当部では例年東海岸のロースクールに研修員を出すことが多かったのですが、当社においてエネルギー・化学品業界を中心にヒューストン地区での投資が最近増加していることを受け、新たな試みとして、今年の8月から米エネルギー産業の中心であるテキサス州のテキサス大学ロースクールのエネルギー分野に特化したLL.M.プログラムに研修員を出しています。この研修員から、今般の米大統領選の結果を踏まえたエネルギー業界への影響について、選挙後数日のうちに自主的にレポートが上がってきました。これも部門内のコミュニケーションを普段から促しているからこそだと思います。

三井物産株式会社

三井物産株式会社