スキル・マトリックスとは?内容や作り方を好事例とともに解説

コーポレート・M&A 更新

目次

昨今、多くの上場会社の招集通知や統合報告書等において「スキル・マトリックス」と呼ばれる一覧表が開示されることが一般的になってきました。スキル・マトリックスとは、各取締役の能力・知識・経験等を一覧表にしたものを指し、ひいては取締役会の戦略や考え方を明確にする効果があります。

本稿では、日本の上場企業のスキル・マトリックスの開示状況を踏まえ、具体的なスキル項目や作成・活用プロセス、各社の事例等を解説します。

スキル・マトリックスとは

スキル・マトリックスとは何か

スキル・マトリックスとは、各取締役の能力・知識・経験等を一覧表にしたものを指し、株主総会の招集通知や統合報告書等に記載されています。

コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」といいます)では、上場企業に対し、取締役会の実効性確保のための前提条件として、知識・経験・能力のバランスと多様性を備えることが求められています(原則4−11)。そのうえで、補充原則4−11①において、スキル・マトリックスをはじめとした適切な形で、スキル等の組み合わせを開示すべきであるとされています。

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。(後略)

取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。(下線筆者)

スキル・マトリックスの開示状況

株式会社東京証券取引所の「東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2023(データ編)」1 によると、CGコード補充原則4−11①のコンプライ率は、プライム市場選択会社において89.5%、スタンダード市場選択会社において63.6%でした。

また、三井住友信託銀行株式会社が2022年7月~8月に実施したガバナンスサーベイ2022 2 によれば、スキル・マトリックスを作成・公表している企業は70%、作成・未公表の企業は3%で、作成している企業は合計73%でした。しかし、同調査では19%の企業が今後作成予定としており、多くの上場企業においてスキル・マトリックスの作成・公表を想定していることがわかります。

スキル・マトリックスの作成・開示目的

取締役会の多様性確保と実効性の向上

スキル・マトリックスを作成することによって、自社の取締役会全体が備えている知識・経験・能力・属性等が「見える化」されます。完成したスキル・マトリックスを見ながら、足りていないスキルを補充するために社外役員を招聘したり、役員トレーニングを行ってスキルの強化を図ることによって、取締役会全体のバランスが整い、取締役会での議論がより充実し、実効性が向上します。

株主等ステークホルダーへの情報開示

一方、ステークホルダー目線でいうと、会社がスキル・マトリックスを開示することによって、その会社の経営戦略が見え、投資の判断材料の1つとなります。

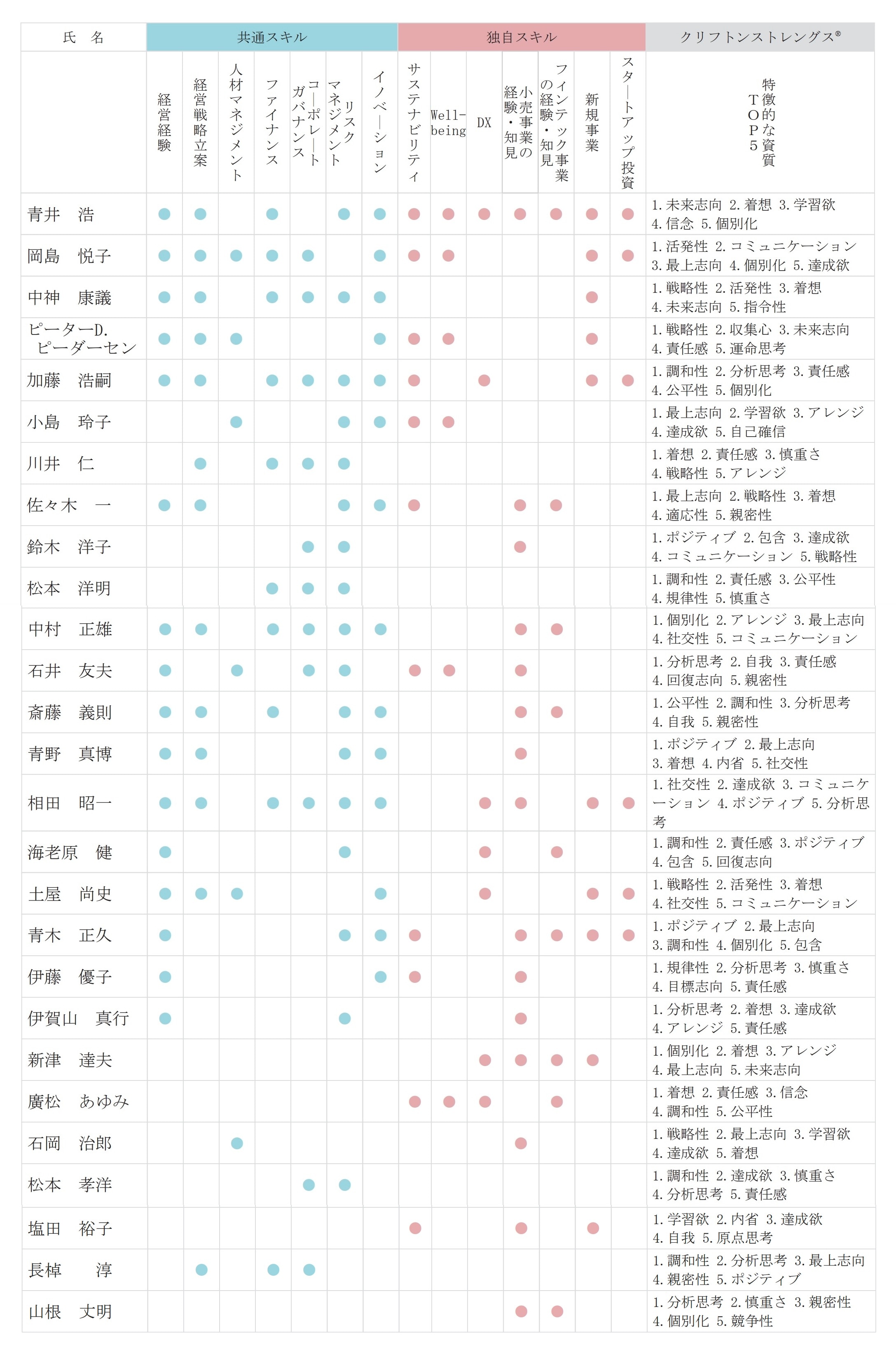

たとえば、後述する株式会社丸井グループのスキル・マトリックスでは、「企業経営や中期経営計画実現による、インパクト創出」のために「共通スキル」「独自スキル」を列挙し、各役員の資質を開示しています。これによって、たとえば株式会社丸井グループが中期経営計画実現のために、サステナビリティやフィンテック、スタートアップ投資等に力を入れようとしていることが読み取れますので、その情報を機関投資家が投資判断の一材料にすることが考えられます。

スキル・マトリックスの項目

CGコードのいう「経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル」とは、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。一般的に多くの企業のスキル・マトリックスにある項目として、たとえば以下のようなものがあります。

| 事業内容にかかわらず共通して見られる項目 |

|---|

| 企業経営 |

| 財務/会計 |

| 監査 |

| 法務・コンプライアンス |

| 人事労務・人材開発・HR |

| リスク管理 |

| 内部統制・ガバナンス |

| サステナビリティ・ESG |

| 事業内容に応じて見られる項目 |

|---|

| 国際・グローバル・海外事業 |

| IT・DX |

| 営業・マーケティング |

| 生産 |

| 技術・テクノロジー |

| 研究開発 |

| M&A |

| ファイナンス |

| 商品開発 |

| 製造・品質管理 |

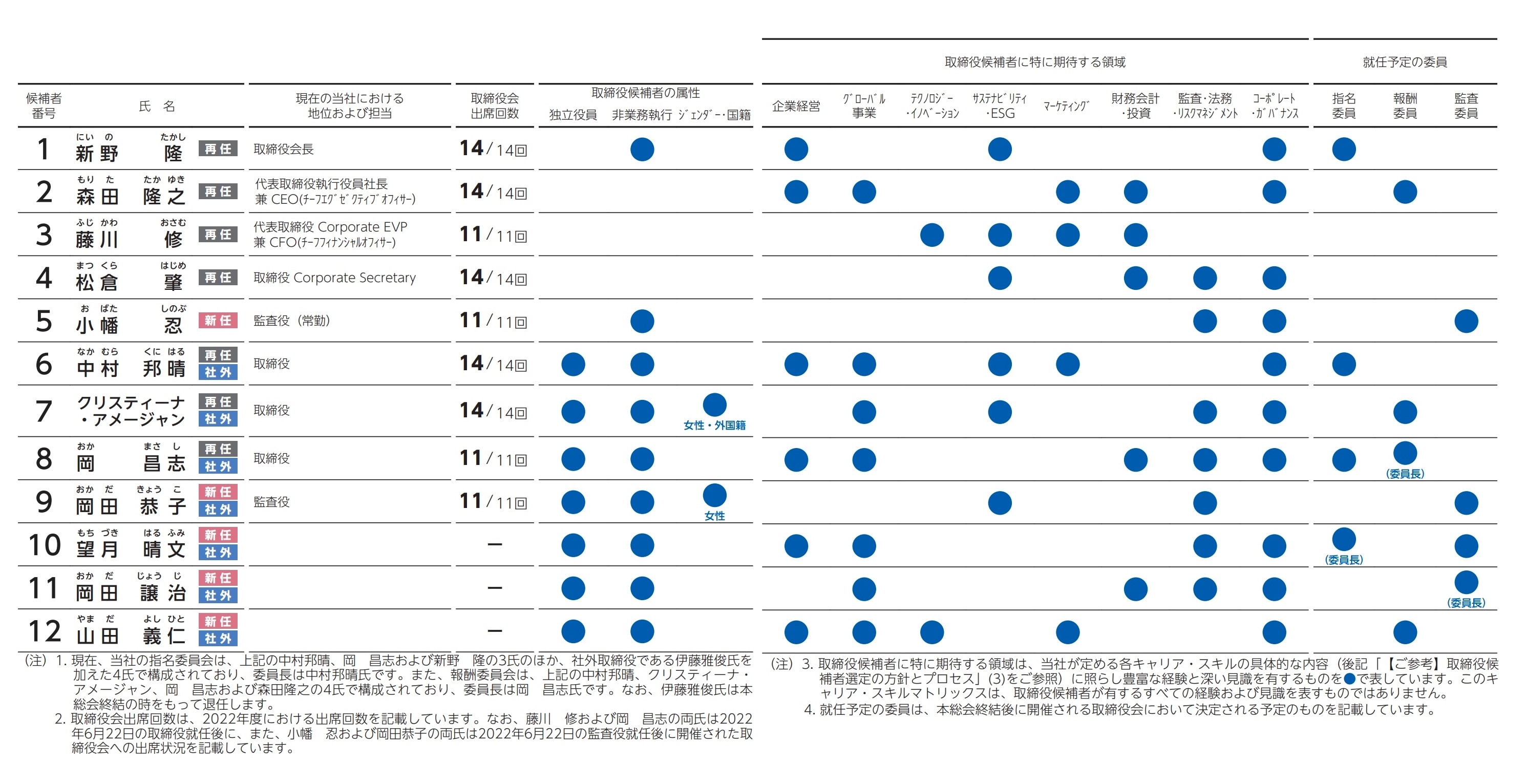

項目の記載の仕方として、たとえば日本電気株式会社では、「取締役候補者の属性」「取締役候補者に特に期待する領域」に分ける方法を採用しています。

どのスキル項目についてどのような場合に満たすとするかは、その役員の経験・知見を踏まえて会社が考えるものではありますが、代表的なスキル項目について、以下で1つの考え方をお示しいたします。

企業経営・経営経験等

たとえば、企業の代表者としての経験がある場合に、このスキルを満たすと考えることができます。企業経営経験のスキルが備わっていることで、リーダーシップをとってビジネスを進めていくことが期待されます。

リスクマネジメント

たとえば、会社内のコンプライアンス委員会等の委員経験や、法務・コンプライアンス部門での経験があること、弁護士や会計士としての知見・経験がある場合にこのスキルを満たすと考えることができます。リスクマネジメントのスキルが備わっていることで、事業に内在するリスクを把握し、未然防止・早期発見へ貢献することが期待されます。

サステナビリティ

たとえば、サステナビリティやESGの担当役員経験や、会社全体のESGの取組みを推進した経験、ESG推進に関連する団体・会議体に属した経験、弁護士等の専門職として他社のESG推進支援を行った経験がある場合に、このスキルを満たすと考えることができます。サステナビリティのスキルが備わっている役員については、サステナビリティ委員会が設置されていればそのメンバーになり、委員会がないとしても、ESGの取組みを推進していくことが期待されます。

スキル・マトリックスの対象となる役員

スキル・マトリックスの対象となる役員については、取締役を含める企業が多くありますが、監査役や執行役員まで含むことも考えられます。

取締役

社内取締役は特に事業に関連するスキル項目に「〇」がつくことが多く、(特に管理部門系の社内取締役以外は)法務・財務・ガバナンス・リスクマネジメント等のスキル項目に「〇」がつきにくい傾向にありますので、それらの専門的な知見・経験を社外取締役のスキルで補う傾向にあります。

監査役

監査役は取締役の業務執行を監査する立場にありますので、取締役に求められるスキルとは本質的に異なり、「財務/会計」や「内部統制」、「ガバナンス」、「リスクマネジメント」等のスキルが特に求められるべきでしょう。

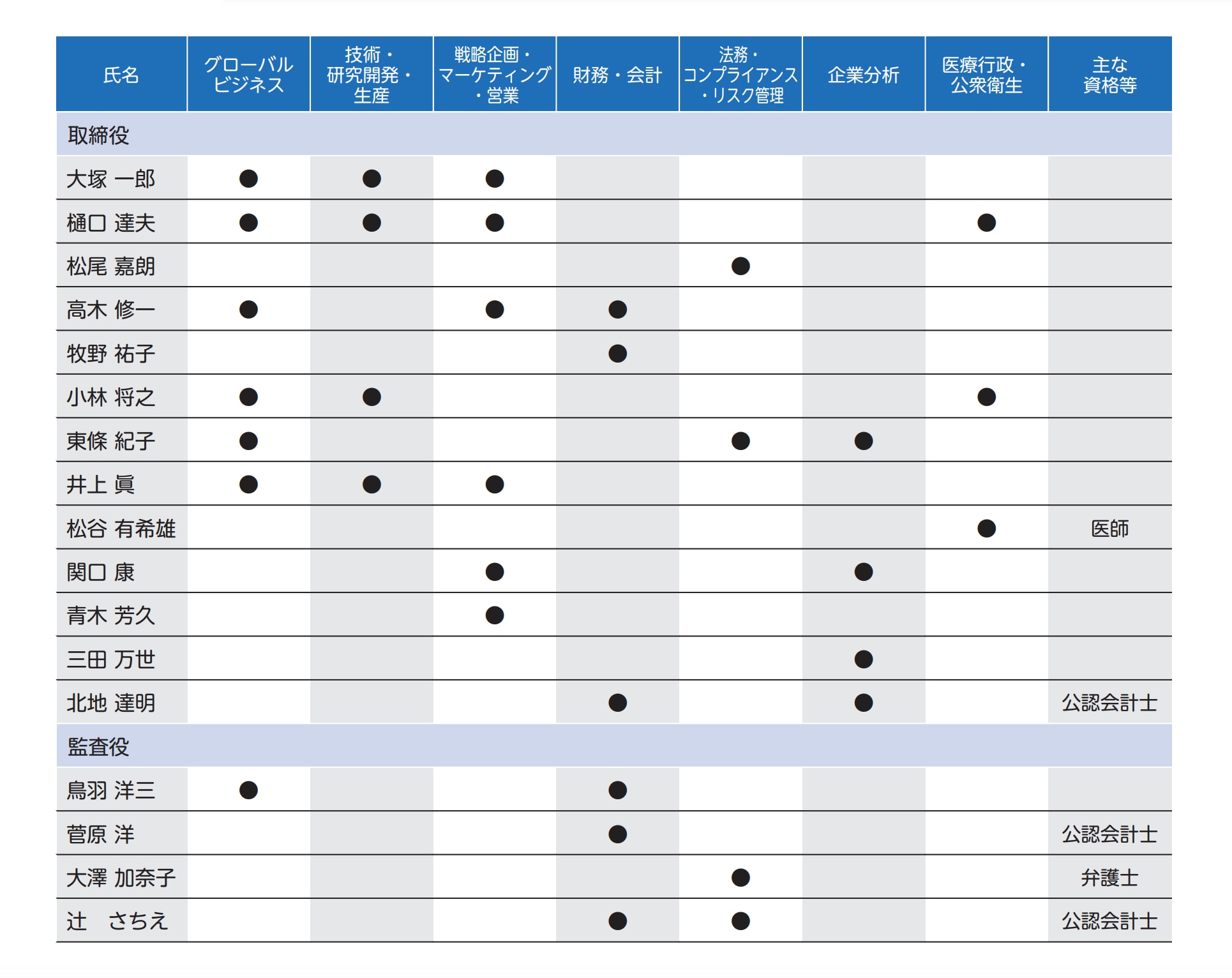

監査役を含んでいる会社の一例として、大塚ホールディングス株式会社があげられます。

執行役員

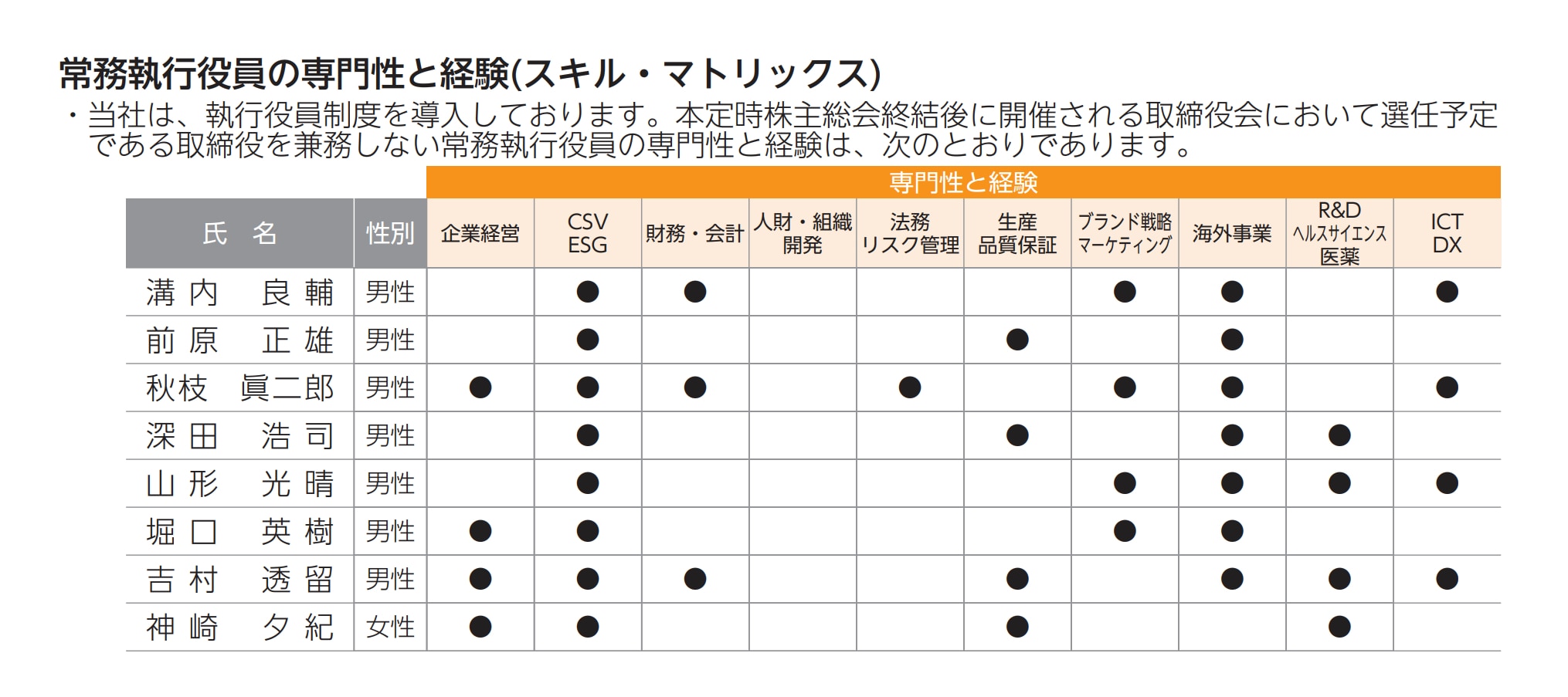

執行役員については、スキル・マトリックスの出発点である中長期経営戦略を遂行し達成するミッションがあります。その意味で、取締役のスキルとシームレスな形で充実させる必要があります。

また、取締役でありながら執行役員の立場も兼ね備えている場合もありますが、そのような取締役については、取締役の立場で求められるスキルなのか、執行役員の立場で求められるスキルなのかを明確にすることが望ましいでしょう。

執行役員をスキル・マトリックスに含めている例としては、キリンホールディングス株式会社があげられます。

スキル・マトリックスの作り方と活用法

スキル・マトリックスの作成と活用に向けたプロセスは、以下の流れで進みます。

スキル・マトリックスの作成・活用のプロセス

中長期経営戦略の策定

スキル・マトリックスの作成・活用は、中長期経営戦略の策定から始まります。中長期経営戦略の内容によって、必要なスキルの内容は変わりますので、設定の都度、スキル項目が変わることもあってしかるべきだと考えます。

スキルの特定

設定した中長期経営戦略を踏まえて、自社の取締役会が備えるべきスキル項目を特定します。

たとえば、新規でDX関連の事業を推進したい場合には「DX」に関する知見が、海外進出を考えている場合には外国語能力・海外でのビジネス経験などの「グローバル」なスキルが、サステナビリティの推進が遅れている企業にあっては「ESG・SDGs」に関する知見が必要なスキルの1つとして考えられます。

スキル保有状況の確認・評価

上記5−2で特定した各スキルをどの役員が保有しているかを確認・評価する必要があります。

この「確認・評価」について、取締役会事務局の作成した案を取締役会で承認している企業や、役員が自己申告している企業も少なくないでしょう。しかし、役員のスキル保有状況を正確に確認するためには、各役員の経歴・経験やこれまでの取締役会での役割等を踏まえて客観的に評価する必要があります。客観的な評価方法として、たとえば社外取締役が過半数を占める指名(諮問)委員会で評価することが考えられます。

また、どのような場合にスキルを保有していると判断するかの基準についても明確にしておく必要があります。たとえば、「グローバル」のスキルを保有しているというためには、「海外においてビジネスに携わっていた経験がある」「外資系企業の役員経験がある」といった基準を決めておくべきです。

そのうえで、どのような理由でスキルを保有していると判断したかの根拠を記載することで、選任の根拠がより明確になり、ステークホルダーからの理解も得られやすいでしょう。なお、後述する株式会社丸井グループは、スキル・マトリックスとは別の参考資料として、スキルを保有していると判断した根拠をまとめています 3。

足りないスキルへの対応検討

以上のプロセスを経て、役員のスキル保有状況をスキル・マトリックスに反映すると、自社の取締役会が全体としてどのスキルが確保できていて、どのスキルが足りていないかが明確になります。

足りないスキルを補充するための対応策として、たとえば次のような方法を検討することが考えられます。

- 当該スキルを身につけるための取締役向けトレーニングを実施する

- 後継者計画で作成している役員候補者リストの条件とする

- 近々退任予定の社外役員がいる場合に、当該スキルを後任の社外役員候補者リストの条件とする

対応策の実施

上記5−4で検討した対応策を実施します。この5−1から5−5の一連のプロセスを繰り返していくことで、足りないスキルを補充し、取締役会全体で備えるべきスキルの補完を図っていくことができます。

このようにスキル・マトリックスの作り込み・開示・対応策の検討と実施を毎年行っていくことで、自社の中長期経営戦略を推し進めることに資すると考えます。

スキル・マトリックス開示にあたっての注意点

経営戦略との適合が重要

スキル・マトリックスに記載するスキルについては、単に一般的な項目の中から無難なものをいくつかピックアップするのではなく、「自社の中長期経営戦略を踏まえると何を重視すべきなのか」という観点から十分に議論する必要があります。

スキル・マトリックスの開示によって、投資家の視点からは、経営戦略に適合していないスキルや、経営戦略に照らして必要不可欠なスキル保有者の不足などが一目瞭然となります。一般的なスキル項目をあげて、なんとなくそのスキルが該当しそうな役員に「〇」をつけるだけでは作成した意味がなく、むしろ投資家から経営戦略とスキルの不一致について指摘を受け、ひいては選任議案に対する賛否の判断にも影響を及ぼす可能性があります。

なお、従前は役員一人ひとりの属性に注目される傾向にありましたが、最近では、その会社の役員全体でどのように個々の属性・強みを補完し合っているかという観点も重要視されるようになりましたので、この点についても注意が必要です。

実態の伴わない多様性推進に注意

取締役選任議案に対する議決権行使基準として、独立役員や女性役員が含まれていることに関する基準を設けている機関投資家が多くあります。

ただし、取締役会の構成に多様性の要素を持たせる目的で外国籍取締役が就任することについて、注意が必要な点があります。具体的に参考になるものとして、株式会社東芝のガバナンス強化委員会の調査報告書 4 において、以下の指摘があります。

株式会社東芝は、取締役12名のうち10名が社外取締役であり、10名の社外取締役のうち4名が外国籍であったことから、外形的には取締役会の多様性が確保されているように⾒えていましたが、実態としては、執⾏役と思考の親和性の⾼い⽇本国籍取締役が中⼼に議論を進め、外国籍取締役は⼗分に監督機能を果たすことができず、取締役会の機能は形骸化していました。

この指摘からわかるように、「CGコードをコンプライするため」「機関投資家の賛成票を得るため」「上場企業のトレンドに合わせるため」に実態の伴わない多様化を推進することに意味はなく、少数の取締役の独断を許したり、適切な意思決定をできないということになりかねません。

たとえば外国籍取締役を登⽤した場合であれば、⽂化や思考の違いが⽣じることを前提として、違いを乗り越えてコンセンサスを形成できるよう丁寧に説明する等、理解を促進するためのフォローアップを行うことが必要でしょう。

スキルに不足や偏りがあれば理由を説明

実際に本稿に沿ってスキル・マトリックスを作ってみたところ、1つのスキルに偏っ ていたり、特定のスキル保有者が足りない、といったことがあるかもしれません。その場合には、安易にスキル項目や保有状況を修正して当たり障りのない見栄えにするのではなく、なぜ偏っているように見えるのか等について検討し、その理由について正面から説明を行うほうが望ましいと考えます。

たとえば、社外役員として弁護士を2名採用している企業があるとします。それについて特に説明がなければ、投資家としては「弁護士は2名も必要ない」と考えて、一方の弁護士に賛成しないという判断を行うことがあるかもしれません。この場合に、おそらく会社としては、それぞれの弁護士の専門性が異なることや、弁護士以外の知見・経験・属性を重視した結果、その2名の弁護士に社外役員に就任してもらうに至ったのではないかと思います。どちらの社外役員も必要であることについて正面から説明を尽くすことによって、会社の考えをステークホルダーに理解してもらうことができると考えます。

スキル・マトリックスの開示事例

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループのスキル・マトリックスは、①監査役や執行役員まで含めていること、②スキルを共通スキル(取締役会の役割を果たすために共通的に求められるスキル)と独自スキル(中期経営計画実現のために必要な、株式会社丸井グループ独自のスキル)の2つに分類しスキル保有根拠を記載していること、③クリフトンストレングスという才能診断ツールを活用していることが特徴的です。

特に②によって、スキル・マトリックスとその参考資料のみでも、会社が中期経営計画実現に向けて考えている経営戦略が読み取れる点で大変参考になります。

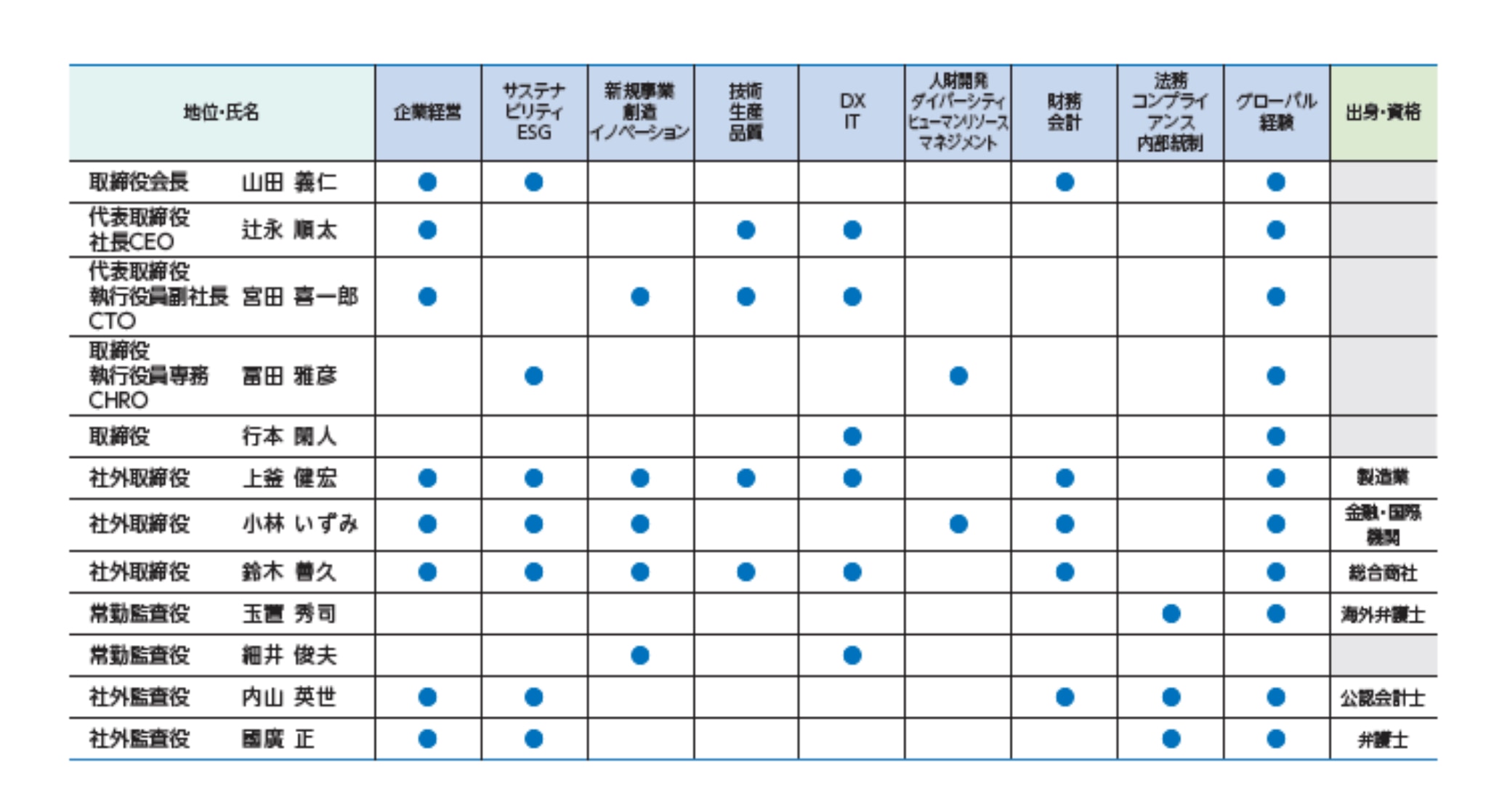

オムロン株式会社

オムロン株式会社は、①監査役まで含めていることは株式会社丸井グループと同じですが、②スキル・マトリックスの右端に「出身・資格」という列を設け、各役員の経験や専門分野を示すバックグラウンドを記載していることが特徴的です。「出身・資格」列を見ると、極端な偏りがなく、様々なバックグラウンドを持つ役員によって取締役会の多様性が確保されていることが一見してわかるという点で、大変参考になります。

-

株式会社東京証券取引所「東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2023(データ編)」 ↩︎

-

三井住友信託銀行株式会社「『ガバナンスサーベイ®2022』について」(2022年10月19日) ↩︎

-

株式会社丸井グループ「[ご参考]役員スキルマトリックス」の「スキル設定根拠」 ↩︎

-

株式会社東芝「ガバナンス強化委員会報告に関するお知らせ」(2021年11月12日)添付資料②52頁 ↩︎

プロアクト法律事務所