「なりすまされない権利」は認められるのか? SNSでのなりすまし行為、裁判所による「アイデンティティ権」の解釈は

知的財産権・エンタメ

目次

はじめに

SNS上で自分になりすまして投稿した者の発信者情報の開示をプロバイダに対し求めた件で、平成28年2月8日、大阪地方裁判所は、結論としては上記投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないとしつつも、他者になりすまされない権利としての「アイデンティティ権」の存在につき初めて言及しました。

SNSの普及に伴い、なりすましの問題もしばしば起こっているところ、著名人の場合はサービス提供元との間で公式アカウントを設定することにより閲覧者が誤解することのないよう事前に対策をとるなどしていますが、なりすましは著名人に限らず誰にでも起こり得る問題ですので、上記裁判例の意義や今後もたらす影響等について、検討したいと思います。

事案の概要

本件では、原告は、SNS「GREE」にアカウントを有し、これを使用していたところ、ある者が、プロフィール画像として原告の顔写真を使用し、原告の名前をもじった「A」というハンドルネームを使用して、「みなさん、わたしの顔どうですか?w」「妄想ババアは2ちゃん坊を巻き込んでやるなよwwヒャッハー*\(^0^) /*あ~現場着くわ!またな、おばあちゃん」等の記載を掲示板に投稿しました(なお、原告が自身のアカウントを乗っ取られた事案ではありません)。

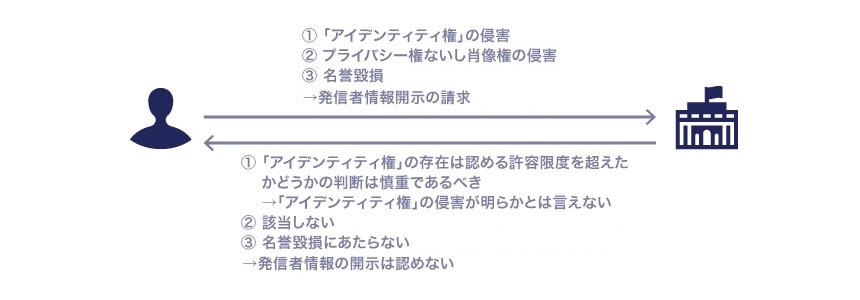

これを受け原告が、何者かによる上記投稿につき、①他者との関係において人格的同一性を保持する利益である「アイデンティティ権」の侵害、②(顔写真が使われていることについて)プライバシー権ないし肖像権の侵害、③(投稿内容について)名誉を毀損するものであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づきプロバイダに対し発信者情報の開示を求めました。

これに対し裁判所は、上記③の投稿内容について原告の社会的評価が低下したとは認められないとして名誉毀損を否定し、上記②について顔写真自体は本件SNS上に原告自身が過去に公開していたものであるから、プライバシー権ないし肖像権の侵害にも該当しないと判断しました。そして上記①については、

として、名誉権やプライバシー権とは別に「平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けたような場合には」という限定はあるものの「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」としてのアイデンティティ権が存在し得ることに言及しつつ、

と指摘し、「許容限度」を超えるか否かという受忍限度論と思われる議論を持ち出し、なりすまし行為があったとしても、損害賠償の対象となり得る場合とそうでない場合があると指摘しました。

そのうえで、本件では、投稿された場所が「ひとりごとを気軽につぶやくトピック」との説明がついている掲示板であったこと、原告のアカウントそのものの乗っ取りではないこと、原告の顔写真と原告の名前をもじったハンドルネームが使用されていた期間が1か月ほどと短期間であったことなどを理由に、アンデンティティ権の侵害が明らかとはいえないとして、これに基づく発信者情報の開示を認めませんでした。

「アイデンティティ権」は新たな権利なのか

名誉権や肖像権等、従来から認められる権利との関係

本件以外にも、SNS上でのなりすましが問題となった事例は数多くあると思われますが、通常は、単になりすましが行われるのではなく、なりすまされた者の名誉権の侵害や肖像権ないしプライバシー権の侵害が同時に行われているので、端的に従来の判例で権利として認められているこれらの権利侵害を理由に発信者情報開示を求めることができます。本件でも原告は、アンデンティティ権以外に、名誉権や肖像権等の権利侵害を主張しています。

しかしながら、本件のように、名誉権や肖像権等の侵害が必ずしも認められず、正面からなりすまし行為そのものの違法性を問題にすべき事案も存在し、本件の事案もまさにそこが争点の1つとなりました。

判例・通説との関係

判例・通説は、民法709条につき権利侵害としての人格権の概念を広く認めており、「アイデンティティ権」や「なりすまされない権利」というネーミングの是非はともかくとして、本件の判決で「他者との関係において人格的同一性を保持する利益がある」として、これを保護すべき権利としたことは妥当な考え方であり、異論がないように思います。

これまでの判例においても、氏名が個人を他人から識別し特定する機能を有するとして人格権の一内容として他人に氏名を冒用されない権利が認められており(最高裁昭和63年2月16日判決・民集42巻2号27頁、最高裁平成18年1月20日判決・民集60巻1号137頁)、氏名の冒用に限らず、顔写真の使用なども含めた個人の識別・特定につながるもの全般につき他人に使用されない権利、すなわちなりすまし行為を権利侵害ととらえることは、従来の判例理論を踏襲するものと思われます。

そして、本件では「平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けたような場合」とか「許容限度を超えた人格的同一性侵害」という表現を用い、人格的利益の保護の判断基準としてしばしば用いられる受忍限度の議論をここでも持ち出しているといえ、この受忍限度を超えるか否かで、保護されるか否かが変わるとしたことも、従前の判例理論を踏襲したものといえそうです。

そういった意味で、本判決が「アイデンティティ権」という新たな権利を認めたのか否かという点については議論があろうかと思いますが、内容的には人格権として認められる権利の従前の判例の枠組みを超えるものではないように思われます。

「受忍すべきなりすまし」というのはあるのか

一方で、他人が自分になりすまして何らかの情報を発信しているというのは、発信されている内容の是非にかかわらず、一般人の通常の感覚からすれば不快なものです。また、なりすまし行為に正当な目的や理由があるようには思えませんので、上記裁判例にあるような、なりすましの程度によって(受忍限度を超えるか否かによって)、権利侵害の有無が変わるというのは、大いに疑問です。

たとえば、本件では、1か月間しかなりすましされていないということも受忍限度の範囲内であることの1つの要素として挙げられていますが、なりすまし期間の長短によって権利侵害の有無が変わるというのには非常に違和感を覚えます。

また、本件では、投稿内容につき名誉権の侵害はないとされましたが、「妄想ババアは2ちゃん坊を巻き込んでやるなよwwヒャッハー*\(^0^) /*あ~現場着くわ!またな、おばあちゃん」という投稿について、このような表現をしていることが、たとえば企業の採用などの相対的な人物評価の場面において良い印象を与えるかどうかというレベルにおいては、前後の文脈との関係はあるにせよ、少なくともプラスには作用しないのではないかと思われます。

SNSを含め、インターネット上の情報は不特定多数に拡散されますので、いつ、どこで、どのような影響が生じているか分からず、影響の程度が本人にはなかなか伝わらないのが実情です。たとえば、採用担当者が、求職者の採用の是非を決める際に、現実にはそのなりすましの投稿を求職者本人のものと誤信し、そこでの評価を理由に採用を見送ったとしても、求職者は不採用の理由を知る術はなく、本人の知らないところで影響が拡大しているということは十分あり得ます。

したがいまして、なりすまし行為については、受忍限度を超えるか否かという基準を設けるのではなく、形式的になりすまし行為があれば直ちに違法性があると考えるべきであり、名誉権侵害やプライバシー権侵害の場合と同様、なりすましたことに何か正当理由があるのであれば(なりすましの場合はそのような事情は見出しがたいと思いますが)、それがあると主張する側において主張・立証させるべきではないかと考えます。

本件の判決の実務に与える影響

本件の判決は、「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」につき正面から認め、名誉権やプライバシー権等の侵害に至る前のなりすまし段階から権利救済の可能性を認めた点で意義があると思われますが、「平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けたような場合」といった受忍限度論ともいえる要件を課しているので、権利侵害として認められるなりすまし行為であるとされるには一定の立証のハードルがあると思われ、本件の判決が出る前と比べ、必ずしもなりすまされた者の救済の可能性が現実に広がったわけではないように思われます。

もっとも、本件は、原告が控訴しているようですので、上級審でどのような判断が下されるか注目されます(執筆者が確認したところ、平成28年10月6日付で大阪高裁で判決が下され、同月21日をもって判決は確定したようですが、控訴審の判決文は入手できておりません)。もし、なりすまし行為があれば(受忍限度の問題などなく)直ちに違法になるというような判断が下されることになれば、立証のハードルは下がることになり、また、名誉権侵害やプライバシー侵害等の投稿がなされる前に被害回復措置を採ることも可能性として広がります。

この場合、発信者情報開示請求を受けるプロバイダ側の対応としては、そもそもなりすまされているとまでといえるか否か(通常一般人の感覚をして、なりすまされた本人であると誤信されるか否か)という点が主な争点になってくると思われます。たとえば、著名人の顔写真を第三者が自身のアカウントの写真として用いているケースがしばしば見受けられますが、通常は発信している内容からしてその著名人本人のものではないことがわかることが多いので、仮になりすましであると主張されれば、プロバイダ側としてはそうした点を指摘していくことになると思われます。

なお、本件は自然人のなりすましの事例でしたが、自然人に限らず法人のなりすましであっても、同様の議論が展開でき得ると思われ、自社の企業名を語るSNSのなりすましアカウントがある場合には、(商標権侵害等が認められる場合はそれとともに)上記と同様の「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」の議論を展開していくことが考えられます。