修正動議が株主総会当日に出されたら?取締役選任議案を例に解説

コーポレート・M&A 更新当社では定時株主総会の開催にあたり、「取締役5名選任の件」を議題として、「候補者A・B・C・D・E」を招集通知に記載しました。しかし、当社と敵対している大株主がこの取締役候補者の選任に反対しており、株主総会で修正動議を提出し、別の候補者の選任を求めようとしているという噂もあります。

実際に、総会当日、株主から取締役の選任議案に関する修正動議が提出された場合、どのように対応すべきでしょうか。

議長は、まず動議が適法なものであり、議場に諮ることを要するか否かを判断します。選任予定者の人数を増加する動議は、新たな議題の提出であるため不適法であり、却下できます。一方で、選任予定者の人数の範囲内で別の候補者を選任する(候補者を入れ替える)動議は、修正動機としては適法であり、その内容や趣旨をよく確認して対応する必要があります。

適法な修正動議が提出された場合には、原則として原案先議の方法により採決することで、当然否決されたものと扱うことができますが、動議の出され方により、慎重な考慮が必要となる場合があります。

こうした修正動議を提出される可能性がある場合は、総会当日に慌てることがないよう、事前に検討・準備をしておくことが大切です。解説

目次

修正動議とは

株主は、総会の目的事項について、「議案」を提出することができます(会社法304条)。これは、総会の目的事項となっている「議題」に関する(会社側の)議案に対し、株主が、総会当日の場において別の議案を提出することができることを定めたものです。

このような株主から提出される議案を、一般に「修正動議」と呼んでいます。修正動議は、「実質的動議」、あるいは単に「動議」と呼ばれることもあります。

会社法には「株主提案権」というものもありますが、これは修正動議とは異なり、ある「議題」を総会の目的事項とすること自体を請求する権利のことです(会社法303条1項)。修正動議は、あくまですでにある「議題」の範囲内で提出されるものであり、その範囲を超えれば、新たな「議題」の提出となります。

取締役会設置会社では、株主提案権の行使は株主総会の日の8週間前までに行わなければならないため(会社法303条2項)、総会当日における新たな「議題」の提出は許されません。株主が修正動議と述べている場合であっても、実際には新たな「議題」の提出であることもあり、そのような不適法な修正動議について議長は取り上げる必要はありません。

ただし、非取締役会設置会社では、上記の株主総会の日の8週間前までという要件がないため、総会当日でも新たな「議題」の提出が可能となっています。

修正動議への対応の概要

適法なものであるかの見極めが必要

提出できる修正動議の範囲には、株主の議決権行使の機会を保障するという観点からの制約があります。すなわち、招集通知および参考書類の記載から審理されると考えられる内容から一般的に予見し得ないような修正動議が総会に提出され、審理の対象となることは、株主にとって不測の事態であり、議決権を行使する機会が十分に与えられたとはいえません。そのような場合は、修正動議は不適法として却下することができます。

総会前の検討・準備が不可欠

修正動議として許される範囲については、対象となる議案の内容に応じて、さまざまな論点があります。特に、役員選任議案に関する修正動議は、後記3のようにバリエーションが複雑であり、会社として対応するにあたっては少し技巧的な考慮が必要になります。

実際には、いわゆる一般株主が役員選任議案について修正動議を提出する可能性は必ずしも高くありません。しかし、一定の専門的知識を持った株主が、議事の混乱等を目的として戦略的に修正動議を提出してくることも稀ではありません。そのような可能性がある場合には、動議の処理フローの確認や、議長の決まり文句の作成、総会リハーサルでの予行演習の実施など、十分な準備が必要です。

取締役選任議案に関する修正動議への対応方法

設例にあるとおり、会社側が「取締役5名選任の件」と選任予定員数を明示して議題を提出し、「候補者A・B・C・D・E」と具体的な候補者を挙げていることを前提として、株主からの求めのパターンに応じた対応や考え方を説明します。

候補者の選任に反対された場合(修正動議ではない)

(1)適法か否かの見極め

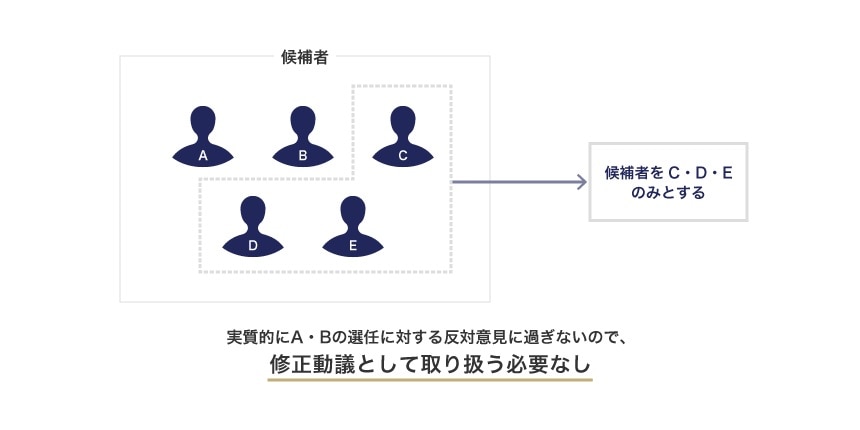

株主から、「候補者A・B・C・D・E」を「候補者C・D・E」のみとすることを求められたとします。

この場合、株主が修正動議であると述べていても、実際には単に候補者A・Bの選任に対する反対意見を表明しているにすぎませんので、議長は修正動議として取り扱う必要はありません。

例:「候補者A・B・C・D・E」を「候補者C・D・E」のみとするよう求められた場合

(2)対応のポイント

ただし、株主の意図が必ずしも明らかでない場合も多いので、株主が修正動議であると発言をしている場合には、念のため、その趣旨をよく確認することが望ましいでしょう。たとえば、株主の意図が取締役5名の選任ではなく、取締役3名の選任を求めるもの(員数の縮減動議)の場合、定数との矛盾がなければ、修正動議として適法と解されます。

議長が株主の発言の趣旨を確認するにあたっては、たとえば以下のような問いかけが考えられます。

- 株主様、ただいまのご発言は、議案に対する反対のご意見と承りましたが、そのような理解でよろしいでしょうか。それとも、動議として採決を求めるご趣旨でしょうか。

- ただいま、株主様より「動議」のご発言がございましたが、その内容が具体的ではありませんので(その内容は議案に対する反対のご意見と考えられますので)、適法な動議の提出とは認められません。したがいまして、このまま議事を続けさせていただきます。

株主の発言を修正動議として取り扱うか否かの判断に関しては、以下の記事もご参照ください。

新たな候補者を追加するよう求められた場合(単純追加動議)

(1)適法か否かの見極め

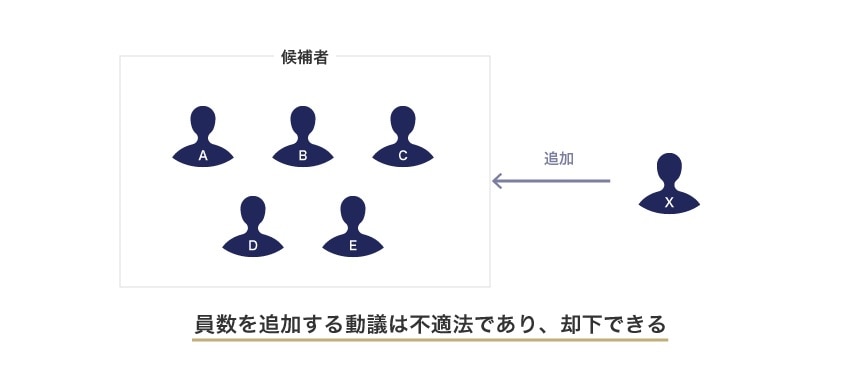

株主から、「候補者A・B・C・D・E」に加えて「候補者X」の選任を求められたとします。

この動議は、議題となっている選任予定者に加えて、新たな候補者を追加するよう求めるものと考えられます。このように、議題となっている選任予定者の員数を増加する修正は、株主が一般的に予見し得る範囲の議案の変更とは解されておらず、新たな「議題」の提出と解され、不適法として却下することができます。

例:「候補者A・B・C・D・E」に加えて「候補者X」の選任を求められた場合

(2)対応のポイント

議長が株主からの要求を却下するにあたっては、たとえば以下のような進行が考えられます。

- ただいま、株主様より「動議」として「候補者X」を追加する旨のご提案がございました。しかしながら、これは新たな「議題」を提出するものであり、適法な動議の提出とは認められません。したがいまして、このまま議事を続けさせていただきます。

特定の候補者の入れ替えを求められた場合(入れ替え動議)

(1)適法か否かの見極め

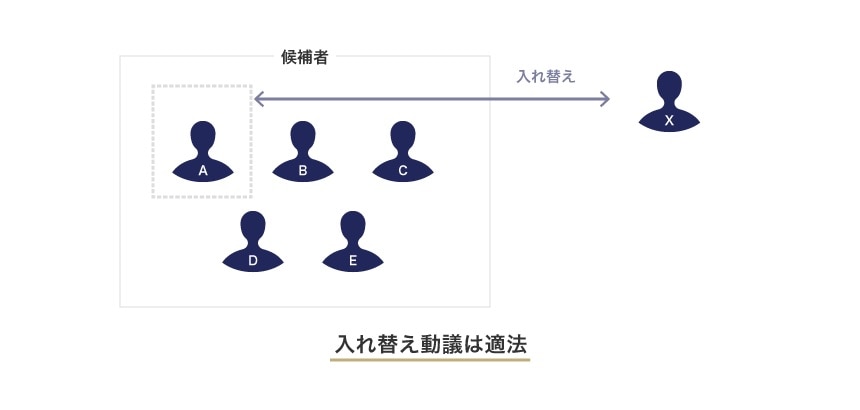

株主から、「候補者A」の代わりに「候補者X」の選任を求められたとします。

このように、議題となっている選任予定者の員数の範囲内で、別の特定の候補者を選任するよう修正の提案をすることは、修正動議として許されると解されています。

例:「候補者A」の代わりに「候補者X」の選任を求められた場合

(2)対応のポイント

株主側からこのような修正動議が提出された場合には、適法な動議として取り上げ、議場に諮らなければなりません。採決方法については、後記4を参照ください。

また、このような修正動議は、招集通知発送後に取締役の候補者に事故があり、急遽、別の候補者を立てる必要が生じたときに、会社や協力株主から提出することがあります。ただし、修正動議に対しても賛成多数を得ることが必要です。すでに原案に対して賛成する旨の多数の議決権行使書が会社に送付されている場合には、そのような議決権行使書は原案と矛盾する修正動議について反対するものと取り扱われることから、総会当日の修正動議に対する賛成票が少なくなり、可決要件に達しないおそれが生じる場合もありますので、注意が必要となります。

員数は変えずに新たな候補者を追加するよう求められた場合(入れ替え動議のバリエーション)

(1)適法か否かの見極め

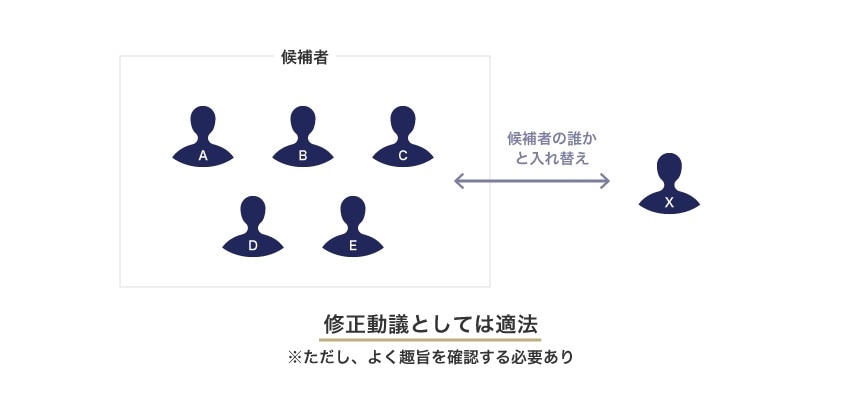

株主から、「候補者A・B・C・D・Eのうちの誰か」の代わりに「候補者X」の選任を求められたとします。

これも上記3-2とは異なり、選任予定者の員数(5名)自体は変更せずに、新たな候補者の選任を求めていることになりますので、修正動議としては適法となります。もっとも、株主がこのように意識して動議を提出しているものなのかどうか、よく趣旨を確認する必要があります。株主の意図を善解して適法な修正動議として取り上げる必要はありません。

一方で、議場の過半数の賛成が問題なく得られる状況であれば、安全を見て議場に諮っておくという対応をすることも一考です。

例:「候補者A・B・C・D・Eのうちの誰か」の代わりに「候補者X」の選任を求められた場合

(2)対応のポイント

上記の修正動議が適法に提出された場合、「候補者A・B・C・D・E・X」の中から5名を選ぶこととなり、採決方法をどうするかという問題が生じます。この点については、後記4-3を参照してください。

修正動議が提出された場合の取締役選任議案の採決方法

株主総会で取締役を選任するためには、通常は普通決議が必要です(会社法309条1項)。普通決議とは、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議方法です。適法に提出された修正動議についても、議案である以上、必ず議場に諮らなければなりませんが、その可決要件も同様となります。

原案先議での採決方法(一般的な修正動議の処理方法)

株主から適法な修正動議が提出された場合、会社側が十分な議決権行使書や委任状を確保している等、会社提案(原案)可決と修正動議の否決について問題がない状況であれば、原案先議とする処理が一般的です。

すなわち、まずは採決方法として原案先議とすることを議場に諮って可決したうえで、通常どおり原案を可決します。原案が可決されれば、これと矛盾する修正動議については当然に否決されたものと取り扱うことができます。

- ただいま、株主様より第◯号議案について、修正動議が提出されました。これについては、後ほど原案と一括して採決をさせていただくことでよろしいでしょうか。

- 先ほど、株主様より第◯号議案について修正動議が提出されておりますが、原案を先に採決させていただき、原案が可決された場合は、修正動議は否決されたものとさせていただきたく存じます。このような採決方法でよろしいでしょうか。

- 第◯号議案は、原案のとおり可決されました。したがいまして、先ほどの修正動議は、否決されました。

候補者の入れ替え動議の場合

「候補者A」の代わりに「候補者X」の選任を求める修正動議が提出された場合、取締役の候補者が選任予定員数を超えるものではないので、適法な修正動議になると解されます。

この場合、「候補者A」が選任されれば、「候補者X」が選任されることはあり得ず、2つの議案は両立しないと考えられます。したがって、一方が可決されれば他方は当然に否決されたものとして取り扱うことができます。

候補者の入れ替え動議(バリエーション)の場合

「候補者A・B・C・D・Eのうちの誰か」の代わりに「候補者X」の選任を求める修正動議が提出された場合も、取締役の候補者が選任予定員数を超えるものではなく、修正動議としては適法と解されます。

この場合、付議されているのは「候補者A・B・C・D・E・X」の中から5名を選ぶ議案であると整理することができますが、取締役選任議案については、候補者ごとに別々の議案があると考えるのが一般的であり、仮に各議案を独立に採決すると、全員(上記の例では6名全員)が過半数の得票を得て、選任可決されてしまう余地が残ることになります。

ここで、候補者のうち得票数が多い順に上から予定員数に達するまで選任とするという考え方もあります。しかし、投票を前提としていない総会では、得票数をカウントする準備ができておらず、このような採決方法をとることは現実的でないと考えられます。

そこで、原案どおり「候補者A・B・C・D・E」について先議とし、これらが可決された段階で、選任予定者の員数に達したことから、「候補者X」については否決されたものと取り扱うという対応が考えられます。ただし、先に採決した候補者が有利になることから(採決の順が最後の候補者は、採決自体がされないことになってしまうものの、仮に採決されていれば可決された可能性がある等)、そのような採決方法(採決の順序)の是非が問題になるおそれがあります。

したがって、この場合には、あえて修正動議を当然に否決されたものとせずに、さらに議場に諮ったうえで否決する(これによって、採決の先後にかかわらず、修正動議は否決される結果となることが明らかになる)という対応が望ましいと考えられます。

スパークル法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- ベンチャー