株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説

コーポレート・M&A 更新当社は上場会社です。株主総会の準備をしていたところ、ある株主から「株主提案書」なる書面が送付されてきました。当社としては、どのような対応をすればよいのでしょうか。

株主から株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。具体的には、公開会社においては、①提案株主の資格、②提案の方法、③提案の内容、④提案の数、⑤泡沫提案制限、の各項目をチェックする必要があります。

解説

目次

株主提案権とは

株主提案権の概要

株主提案権とは、一定の株式数を一定期間有する株主が、取締役(会)の招集する株主総会において、議題または議案を提案する権利です。

株主提案権の制度は、株主総会を活性化するため昭和56(1981)年に導入され、これにより、株主総会の招集請求権・招集権(会社法297条)の要件を満たす株主でなくても、株主総会に議題を提案し、また、自己が提案する議案の要領を会社が送付する招集通知に記載してあらかじめ他の株主に通知することが可能になりました。しかし、2000年代に株主提案権の濫用的な行使が見られるようになったことから、株主総会の意思決定機能が低下することを防ぐため、令和元(2019)年の会社法改正により、株主提案権の行使に一定の制約が加えられました。

最近の株主提案としては、たとえば以下のようなものがあります。

- コンプライアンス問題に対応する委員会・機関の設置を求める提案

- 気候変動およびサステナビリティに関連する定款変更の提案

- 機関投資家による増配を求める剰余金の処分(配当)や自己株式取得の提案

- 大株主等による経営権の争奪を含む取締役の選解任の提案

なお、議題と議案の違いですが、「定款一部変更の件」というのが議題であり、その具体的な内容である「定款◯◯条を、次のように変更する。」というのが議案です。3-3で述べるとおり、書面投票制度または電子投票制度を採用する会社については、議題とともに議案が提案されていることが必要です。

議題と議案の違い

| 議題 | 議案 | |

|---|---|---|

| 意味 | 株主総会の目的 | 議題の具体的な内容 |

| 例 | 定款一部変更の件 | 定款◯◯条を、次のように変更する |

株主提案権を構成する3つの権利

一般に、株主提案権は、(1)議題提案権、(2)議案提案権および (3)議案の要領の通知請求権からなります。もっとも、(2)については株主総会の会場で、「修正動議」という形式で行使されるものです。本稿では、株主総会前に行われる(1)および(3)の提案(権)を「株主提案(権)」と呼び、その対応についてご説明します。

(1)議題提案権

議題提案権とは、株主の、一定の事項を株主総会の目的事項(議題)に追加するよう請求することができる権利です(会社法303条)。もっとも、提案できる議題は、当該株主が議決権を行使することができる事項に限られます。また、公開会社においては、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに請求する必要があります(詳細は3-2をご参照ください)。

(2)議案提案権

議案提案権とは、株主総会の議題とされている事項について、議案(原案に対する修正案等)を提出することができる権利です(会社法304条)。議案提案権は、当該議題について議決権を有する株主であれば行使可能であり、また、事前に会社に通知することなく、株主総会の会場で行使することもできます(いわゆる修正動議)。

(3)議案の要領の通知請求権

議案の要領の通知請求権とは、株主が株主総会において議案を提出しようとする場合、当該議案の要領(要旨)を、あらかじめ、他の株主に通知するように請求することができる権利です(会社法305条)。これは、他の株主にあらかじめ周知することなく、株主総会の会場で議案の提案をしても、他の株主の賛成を得られる可能性が低いことから、(2) の議案提案権(会社法304条)に加えて認められている権利です。

当該請求は、公開会社においては、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに請求する必要があります(詳細は3-2をご参照ください)。

なお、通知方法については、株主総会招集通知を書面または電磁的方法で行う場合は、招集通知への記載または記録によるものとされており(会社法305条1項)、会社が電子提供措置をとる場合は、電子提供措置によるものとされています(会社法325条の4第4項)。

株主提案権が行使された場合の対応の流れ

これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。

なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。

適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。詳細は「株主提案を拒否した場合、どのようなリスクがあるか」の3をご参照ください。

他方、検討の結果、適法性を欠くと判断した場合、会社はこの株主提案を拒絶し、株主総会でこれを取り上げないことになります。この場合、提案株主に対しては、理由とともに、株主提案を取り上げない旨を通知することが考えられます。

また、適法性の検討の前提として、株主の提案内容に、不明瞭な点や不適法といえない程度の不備がある場合には、上記のリスクを考慮し、株主提案を却下するのではなく、提案株主に連絡し、協議のうえ、必要に応じて訂正または修正を求めることが考えられます。

株主提案権が行使された場合の対応の流れ

株主提案の要件・適法性チェック

具体的には、公開会社においては、以下の項目をチェックする必要があります。

| ① 提案株主の資格 | 総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を提案日の6か月前から引き続き有する株主であること | 会社法303条2項、305条1項ただし書 |

| ② 提案の方法 | 株主総会の日の8週間前までに請求すること | 会社法303条2項、305条1項 |

| ③ 提案の内容 | 議案の内容が法令・定款に違反するものでないこと | 会社法305条6項 |

| ④ 提案の数 | 議案の数が10を超えていないこと | 会社法305条4項 |

| ⑤ 泡沫提案制限 | 実質的に同一の議案が過去の株主総会に上程されていた場合において、当該議案が総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった当該株主総会の日から3年を経過していないこと | 会社法305条6項 |

提案株主の資格

株主提案は、株主であれば誰でも行うことができるわけではなく、それができるのは、原則として、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を提案日の6か月前から引き続き有する株主に限られています(会社法303条2項、305条1項ただし書)(ただし、定款でこれらを下回る要件を定めることもできます)。

そこで、株主提案を受けた会社としては、当該提案株主がその要件に合致しているかどうかを確認する必要があります。提案株主の要件の確認方法については、「株主提案権が行使できる株主なのかどうかを確認する方法」をご参照ください。

提案の方法

株主提案は、株主総会の日の8週間前までに会社に請求する必要があるとされています(会社法303条2項、305条1項)(ただし、定款で期間を短縮することもできます)。

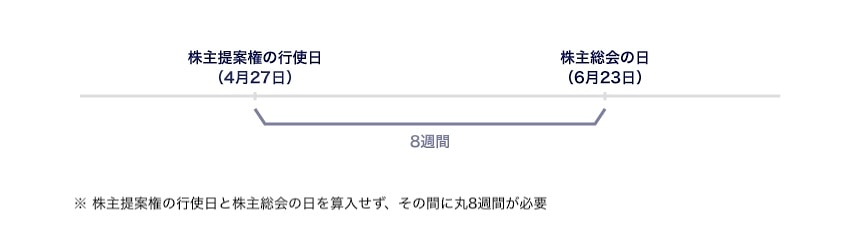

そこで、会社としては、株主提案書が株主総会の8週間前までに会社に到着しているかどうかを確認する必要があります。なお、数え方としては、株主提案権の行使日と株主総会の日を算入せず、その間に丸8週間が必要であるとされています。

(例)株主総会が6月23日の場合

その他、会社の株式取扱規則等の規則において、株主提案は書面によるべきこと等を規定している場合には、その規則の定める方法に沿ったものであるかを確認する必要があります。

提案の内容

株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法295条2項)。したがって、株主提案により、株主総会の権限として会社法または定款で定められていない事項に関する議題の提案がなされた場合には、これを取り上げる必要はありません。

また、書面投票制度または電子投票制度を採用する会社については、株主総会参考書類に議案の記載が義務付けられているため(会社法施行規則73条1項1号)、株主提案においても、議題とともに議案が提案されていることが必要です。そして、議案の内容が法令もしくは定款に違反する場合にもこれを取り上げる必要はありません(会社法305条6項)。

提案の数

株主提案において、一株主が提案することができる議案の数は10が上限とされており、会社は、10を超える議案については、株主総会において取り上げない扱いとすることができます(会社法305条4項・5項)。

提案の数については、複数の役員の選任議案や複数の項目の定款変更議案など様々な場合における「一の議案」の数え方の取扱い、株主が単独での株主提案と他の株主との共同での株主提案を併用したり異なる複数のグループの株主提案に参画したりした場合の議案数制限の取扱い、10を超える議案のなかでどの議案を取り上げないかについて誰がどのように決定するのか、等の複雑な問題があります。この点は「株主提案を拒否した場合、どのようなリスクがあるか」の2-2(1)(議案の個数の数え方)をご参照ください。

泡沫提案制限

提案された議案と実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、提案された議案を取り上げる必要はありません(会社法305条6項)。

そこで、過去3年以内の株主総会における株主提案の議案の内容と照らし合わせて、実質的に同一の議案かどうかを確認する必要があります。もっとも、従前とは微妙に異なる内容の提案がなされることもあり、その判断が容易ではない場合もあります。どのような場合に「実質的に同一」といえるかについては、一律に考えることはできず、個別具体的な状況を含めて判断する必要があります。

なお、「実質的に同一」であるとして上程しないことが可能と思われる場合であっても、上程を拒否した結果として当該提案株主から株主総会決議取消訴訟を提起される可能性がないわけではありませんので、その対応に追われるよりは、あえて株主総会に上程したうえで再度否決するという選択肢も考えられます。

株主総会招集通知・参考書類・議決権行使書への記載

株主から適法な株主提案権の行使を受けた場合、会社は、株主総会の招集決定に際して、当該提案内容を反映する必要があります。その際の、招集通知、参考書類および議決権行使書への記載に関する留意点は以下のとおりです。

招集通知への記載

招集通知には、会議の目的事項を、「会社提案」(または「取締役会提案」)、「株主提案」という見出しで明瞭に区分して記載することが実務上一般的です。

参考書類への記載

参考書類の作成が必要な会社において、株主提案に係る議案については、参考書類に以下の事項を記載しなければなりません(会社法施行規則93条1項)。

- 議案が株主の提出に係るものである旨

- 議案に対する取締役(取締役会設置会社である場合は取締役会)の意見があるときは、その意見の内容

- 株主から提案の理由を通知されているときは、その理由

※ ただし、提案の理由が明らかに虚偽である場合またはもっぱら人の名誉を侵害し、もしくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該理由については記載不要

- 議案が取締役、会計参与、監査役または会計監査人の選任に関するものである場合において、会社法施行規則74条から77条までに定める事項(これらの者の選任議案における参考書類記載事項)を通知されているときは、その内容

※ ただし、通知された事項が明らかに虚偽である場合における当該事項については記載不要

- 議案が全部取得条項付種類株式の取得または株式併合に関するものである場合において、株主が議案の通知請求に際して会社法施行規則85条の2または85条の3に定める事項(これらの議案における参考書類記載事項)を会社に対して通知されているときは、その内容

※ ただし、通知された事項が明らかに虚偽である場合における当該事項については記載不要

上記の記載事項のうち、③(議案の提案理由)、④(役員等選任議案における参考書類記載事項)および⑤(全部取得条項付種類株式の取得または株式併合に関する議案における参考書類記載事項)については、株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の分量に及ぶ場合、その概要を記載することで足ります。また、会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量がある場合において、当該分量を超える場合も、その概要を記載することで足ります(会社法施行規則93条1項柱書)。

そこで、定款による委任を受けた株式取扱規則等で、字数の上限を定める例もあり、また、長文の理由を通知した提案株主に対しては、概要の記載を求めることが考えられます。

また、2以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その議案およびこれに対する取締役(取締役会設置会社である場合は、取締役会)の意見の内容は、各別に記載する必要はないものの、2以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければなりません(会社法施行規則93条2項)。提案の理由については、2以上の株主から同一の趣旨のものが提出されている場合には、株主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載する必要はありません(同条3項)。

議決権行使書への記載

書面投票制度または電子投票制度を採る場合で株主提案権の行使がなされた場合は、株主に送付する議決権行使書面に、株主提案に係る議案についても、賛否の欄を設ける必要があります(会社法施行規則66条1項1号)。

この場合、議決権行使書に特に賛否の記載がない当該議決権行使書が提出された場合の意思表示の取扱いを、会社があらかじめ定めることが認められていますので(会社法施行規則63条3号二、66条1項2号)、実務上は、議決権行使書に特に賛否の記載がない場合には取締役会提案については賛成、株主提案には反対の意思表示をしたものとして扱う旨を議決権行使書に記載することが多くなっています。

桃尾・松尾・難波法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 不動産

桃尾・松尾・難波法律事務所