WEBサービスの免責規定およびSLA(Service Level Agreement)を定めるうえでの留意点

IT・情報セキュリティWEBサービスの利用規約における免責規定や、SLA(Service Level Agreement)を定める際に気を付けるべき点を教えてください。

利用規約における免責規定では、消費者契約法や定型約款の不当条項に該当しないような条項を定める必要があります。またSLAでは、記載した内容が法的義務なのか努力義務なのかを明確にして定める必要があります。

解説

目次

WEBサービスの利用規約では、万が一の際に自社が負う責任の上限や責任の発生要件を限定するために免責規定が定められるケースが少なくありません。またサービスの品質等に関する規定としてSLAが定められる場合が多いですが、その記載内容次第では、サービス事業者が法的義務を負うのか、単なる努力義務を負うのかが明確でないケースもあります。これらを踏まえ、本稿では、免責規定やSLAを定める場合のポイントを解説します。

免責規定を定める際の留意点

免責規定とは

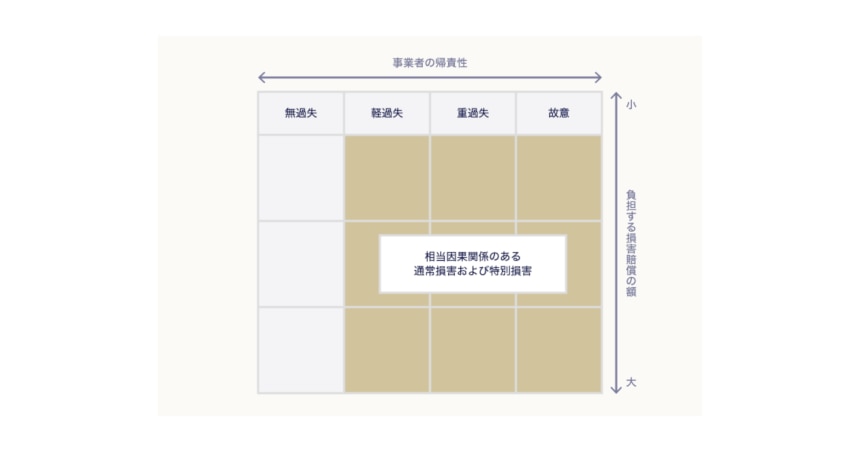

WEBサービスを運営する事業者は、不特定多数のユーザーとの間でサービス利用契約を締結するため、万が一、たとえばサービスへの接続が一時的に停止するなどの事故等が発生した場合、多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。免責規定を定めなかった場合、デフォルトルールである法律(民法)が適用されることになる結果、相当因果関係が認められる範囲で、通常生ずべき損害および債務者が予見すべきであった特別損害(民法416条)を賠償する責任を負うことになります。

そこで利用規約等において、自社が負う損害賠償責任を一定の範囲で制限または免除するための条項である免責規定(免責条項、責任制限条項とも呼ばれます)を定めることが実務上通例となっており、裁判例でも免責規定の有効性は基本的に認められています 1。

免責規定の具体例

たとえば米Amazon社が運営するクラウドサービスであるAmazon Web Services(AWS)では、2019年8月に大規模なシステム障害が発生し、AWSを利用する各社のサービスは接続が停止し支払いや入金ができなくなるなど、その影響は広範囲に及びました 2。

しかし、AWSのサービス利用規約であるAWSカスタマーアグリーメント 3 では、AWS側が賠償責任を負う要件が限定されていたことに加え、賠償責任を負う場合であってもその総額は、責任原因が発生する過去12か月間にサービス利用者が支払った利用料合計を越えないと定められていたこと、後述するSLAも整備されていたことから、当該大規模障害においてAWS側が負う賠償責任の範囲は極めて限定的であったと考えられます。

また一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)による「ASPサービスモデル利用規約」の第39条では、以下のような免責条項を定めて、約1か月分のサービス利用料金を損害賠償の上限額とするほか、特別損害や逸失利益については賠償責任を負わない旨を定めています(筆者により傍線加筆)4。

第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。

(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)

(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)

(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額

2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

このように、万が一の際に自社を守る盾として機能する免責規定は、WEBサービス利用規約において必ず定めるべき条項といえますが、免責する範囲が広範に過ぎる場合、消費者契約法等の強行法規違反として無効となるリスクが生じます。

そこで免責規定でどこまで責任を限定するべきかが問題となりますが、これは対消費者向け(ToC)サービスか、対事業者向け(ToB)サービスかで定め方が異なってきます。

消費者向けサービス(ToCサービス)における免責規定

SNSやCtoCプラットフォーム、ECサイトなど、ユーザーが消費者であるサービスの場合、事業者がユーザーと締結する契約(消費者契約)には消費者契約法が適用されるため(消費者契約法2条3項)、同法に抵触しないように免責規定を定める必要があります。

たとえば以下のような免責規定を定めた場合は、消費者契約法に反して無効となります 5。

- 事業者の債務不履行または債務の履行に際してされた不法行為に基づく損害賠償責任の全部を免除する条項(消費者契約法8条1項1号・3号)

- 事業者の故意または重過失による債務不履行または債務の履行に際してされた不法行為に基づく損害賠償責任の一部を免除する条項(消費者契約法8条1項2号・4号)

- 事業者に損害賠償責任の有無等の決定権を付与する条項(消費者契約法8条1項各号)

- 消費者の利益を一方的に害する条項(10条)

その結果、ToCサービスの利用規約における以下のような条項は、消費者契約法上無効と判断される可能性が高いといえるでしょう。

(軽過失がある場合の全部免責を定めている点が、消費者契約法8条1項1号および3号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は金〇円を上限とします。」

(故意重過失がある場合を含めて賠償上限額を設けている点が、消費者契約法8条1項2号および4号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は、金〇円を上限とします。ただし、当社に故意又は重過失があると当社が認めたときはこの限りではありません。」

(故意重過失の有無を事業者側が決定できるとしている点が消費者契約法8条1項2号および4号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は、当社に故意または重過失が存する場合を除いて、金10円を上限とします。」

(賠償上限額が限りなく全部免責に近い形でなされているものとして、消費者契約法10条に反する可能性)

なお近時の裁判例として、ゲームサイト「モバゲー」会員規約の一部が消費者契約法に違反するとして、該当条項を含む契約申込みまたは承諾の意思表示を行ってはならないと判示したものがあります(さいたま地裁令和2年2月5日判決・平30年(ワ)第1642号)6。

同判決は、モバゲー会員規約における「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。」と定める条項について「その文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められると言わざるを得ない。……被告は、当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれ」るとして、消費者契約法8条1項1号および3号の各前段に該当し無効と判断しました 7。

なお、後述のとおり、サービス利用規約が定型約款(民法548条の2第1項)に該当する場合は、定型約款における不当条項規制(民法548条の2第2項)にも服することになります 8。

①軽過失が存する場合に損害賠償責任の全部を免責する条項

②故意重過失が存する場合に損害賠償責任の一部を免責する条項

③損害賠償責任の有無等を事業者が決定できる条項】

事業者向けサービス(ToBサービス)における免責規定

SaaSサービスなどのToBサービスの場合、原則として消費者契約法は適用されません。そのため、ToCサービスの場合とは異なり、事業者に軽過失が存する場合に損害賠償責任の全部を免責する条項も、ToBサービスの場合は原則として有効と考えられています 9。

不特定多数のユーザーを相手方とするWEBサービスでは、いったん事故が発生すれば、事業者側の負う賠償責任の範囲や額も甚大となり得るところ、軽過失の場合でも賠償責任を負うとすれば事業者にとって酷なケースも存することは否めず、また賠償責任を負うとすればサービス価格に転嫁せざるを得なくなるため、結果的に一定程度の免責を認めることが、利用代金を支払うユーザー側から見ても合理性があると考えられるためです 10。

これに対し、事業者側に故意・重過失がある場合にも一部免責を認める条項(重過失免責条項)の有効性には議論があるため留意を要します 11。たとえばジェイコム株式誤発注訴訟・控訴審判決(東京高裁平成25年7月24日判決)12 は、事業者に故意または重過失がある場合にも免責が受けられる結果が生じれば当事者の衡平を著しく害するとして、その有効性に疑義が生じる旨を判示しているほか、東京地裁平成26年1月23日判決(判時2221号71頁)は、事業者に故意や重過失がある場合には責任制限条項が適用されないとしています 13。

以上からすれば、ToBサービスにおいて重過失免責条項を定める場合、サービスが無償または低廉である等の事情がない限り、無効と判断される可能性があることに注意を要します。

なお、2020年4月1日より施行された改正民法では、あらたに定型約款制度が導入されました。WEBサービス利用規約が定型約款に該当する場合、ユーザーは一定の条件を満たせば、利用規約の個別の条項をたとえ実際に読んでいなかったとしても、すべての個別の条項に合意したものとみなされることとなります(みなし合意。民法548条の2第1項)。

しかし、たとえ個別の条項についてみなし合意が成立した場合であっても、契約の相手方であるユーザーの権利を制限したり、またはユーザーの義務を加重する条項であって、その定型取引の態様およびその実情ならびに取引上の社会通念に照らして信義則に反してユーザーの利益を一方的に害すると認められる条項は、みなし合意の対象から外れ、合意しなかったものとみなされます(不当条項規制・改正民法548条の2第2項)。

定型約款における不当条項規制はToBサービスでも適用されることから、重過失免責条項を定めた場合、当該WEBサービスの態様や実情、取引上の社会通念に照らして不当条項に該当すると判断される可能性も生じるため、ToBサービスにおいて重過失免責条項を定めることについては今後さらに慎重になるべきと考えられます。

また逆に、自社がユーザーとして他社のToBサービスを利用している場合は、他社サービスの利用規約に不当条項が含まれていないかというユーザー視点からのチェックを行う必要も増しているといえるでしょう 14。

①軽過失時の全部免責条項は有効となる可能性が高い

②故意重過失が存する場合に損害賠償責任の一部を免責する条項(重過失免責条項)

は無効と判断される可能性がある】

免責規定を検討する際の留意点

以上より、免責規定を検討するにあたっては、以下の点を意識することがポイントとなります。

- ToCサービスかToBサービスかによって、有効となる免責規定の範囲は異なる

- 免責する損害の範囲についても慎重に検討する(上限額の設定に加え、特別損害や逸失利益等を含めるか否か 15)

- 定型約款の不当条項規制はToBサービスでも適用される

- 自社が他社サービスのユーザーとなる場合は、利用する他社サービスの利用規約に不当条項が含まれていないかという視点のチェックも行う

SLAを定める際の留意点

SLAとは

SLA(サービス・レベル・アグリーメント)とは、提供されるサービスの範囲・内容・前提事項を踏まえたうえで、サービス品質に対する利用者側の要求水準と提供者側の運営ルールについて明文化したものを指します 16。

たとえばSaaS等のWEBサービスにおいては、インターネット回線の品質やトラフィックが集中した際の性能低下などが生じ得ます。ついては稼働率等の保証基準を定量的に明示し、サービス品質についての共通認識を定めることが紛争防止の観点から有益であるため、SaaSに代表される多くのToBサービスでは、SLAが定められています。

SLAは一般的に以下のような要素から構成されます 17。

| SLA構成要素 | 構成要素の概要 |

|---|---|

| 前提条件 | サービスレベルに影響を及ぼす業務上/システム上の前提条件 |

| 委任範囲 | 合意された委託内容がカバーする範囲 |

| 役割と責任 | 利用者とSaaS提供者の役割と責任を明確化した分担表 |

| サービスレベル項目 | 管理対象となるサービス別に設定される評価項目および要求水準 |

| 結果対応 | サービスレベルが達成されなかった場合の対応方法(補償) |

| 運営ルール | 利用者とSaaS提供者間のコミュニケーション(報告・連絡)のルール/体制 |

SLAの法的性質(SLAとSLO)

SLAにも、法的義務を定めるものと、あくまで努力義務を定めるに過ぎないものがあります。法的義務が定められている場合、SLAで定められた水準に達しなかったときは、ユーザーはSLAに定められたサービス代金の減額や返金、以後のサービス代金の支払いに充てられるサービスクレジットの発行等を受けられますが、努力義務、すなわち「○○の水準を満たすよう努めるものとする」等と記載されているに過ぎない場合は、サービス事業者はそのような努力さえ行えば義務を履行したことになります。

このような努力義務や努力目標とする指標を定めたものは、SLO(サービス・レベル・オブジェクティブ)と呼ばれ、ユーザーとの合意内容であるSLAとは区別されます。タイトルはSLAと表記しつつも、内容面では努力義務を定めたに過ぎないものも散見されるところ、このようなタイトルと内容の乖離は無用のトラブルを生みだしかねないため、紛争を防止する見地からは、定められた内容が法的義務(SLA)なのか努力義務(SLO)なのかを明確に区別して記載・運用するべきといえます。

そしてユーザー側の視点からすれば、SLAで保障された水準を下回った場合の法的効果については特に慎重に確認するべきと考えます。SLAの水準を下回ったとしてもごく少額の返金(または無料クーポンが付与されるのみ)を得られる効果しかない場合も多く、ユーザーに生じた損害を補填するような効果を定めているSLAは少ないのが実情であるため、SLAが保証しているから大丈夫だろうと安易にとらえるのではなく、水準を下回った場合に、自社の損害がどの範囲までカバーされるのかを見極めておく必要があるといえるでしょう。

SLAは定型約款に該当するか

SLAについては、サービス利用規約内において「本サービスのサービス品質水準については、本利用規約とは別に定めるSLAに従うものとします」等として引用される場合があります。利用規約が定型約款に該当する場合、利用規約内で引用されたSLAも同様に定型約款に該当することになるでしょうか。SLAが定型約款に該当するとすれば、①不当条項規制(民法548条の2第2項)が適用されるほか、②ユーザーから請求があった場合には利用規約と合わせてSLAの内容の表示義務が課され(民法548条の3)、③SLAの変更を行う場合には、一定の要件を満たせば事業者が一方的にその内容を変更することができる(民法548条の4)こととなります。

この点、SLAにおいて、法的義務が生ずる内容の条項、たとえば「月間使用可能時間が99.00%を下回った場合は利用代金の30%が払い戻される」といった条項が定められていた場合は、「契約の内容とすることを目的として……準備された条項」(民法548条の2第1項)にあたり、当該SLAは利用規約と一体として、定型約款として取り扱われるものと考えられます 18。その結果、当該SLAにも①不当条項規制が適用され、②ユーザーから請求があった場合にはSLAの表示義務が課されるほか、③SLAの変更を行う場合には民法548条の4が適用されるため、同条所定の要件を満たさず、かつユーザーの同意を得られない場合には、変更後の内容はユーザーを拘束しない可能性が生じることになります 19。

まとめ

ここまでの解説をまとめると、以下のとおりとなります。

- WEBサービス利用規約における免責規定では、当該免責規定を有効とするために、ToCサービスでは消費者契約法に反しない内容、ToBサービスにおいては定型約款の不当条項規制に反しない内容とする必要がある。

- ToBサービスにおいても、重過失免責条項(事業者側に故意または重過失が存する場合に損害賠償責任の一部を免責する条項)の有効性は消極に解される可能性があるため、これを定めることは慎重になるべきである。

- SLAを作成するにあたっては、その内容が法的義務なのか努力義務なのかを明確にしておく。

- SLAも定型約款に該当する場合があり、その場合は定型約款の各規制(民法548条の2以下)に服することに留意する。

-

レンタルサーバーデータ消滅事件(東京地裁平成21年5月20日判決・判タ1308号260頁)、IBM 対 スルガ銀行事件・控訴審(東京高裁平成25年9月26日判決・金判1428号16頁)ほか。 ↩︎

-

日本経済新聞「アマゾンのクラウド「AWS」で大規模障害」(2019年8月23日、2020年6月9日最終閲覧) ↩︎

-

「AWSカスタマーアグリーメント」11.責任限定(2019年4月30日、2020年6月9日最終閲覧) ↩︎

-

一般社団法人情報サービス産業協会「ASPサービスモデル利用規約と利用申込書」(平成17年3月、2020年6月9日最終閲覧) ↩︎

-

なお、平成30年に改正された改正消費者契約法では、消費者が成年後見、保佐、補助開始の審判を受けたことのみを理由として契約解除権を事業者に付与する条項を無効とする規定(8条の3)等が新設されている。 ↩︎

-

免責条項等使用差止請求事件(さいたま地裁令和2年2月5日判決・平30年(ワ)第1642号) ↩︎

-

同判決が出る前の同事件解説として、拙稿「モバゲー利用規約に対して差止訴訟。もはや消費者契約法に違反する利用規約を定める時代ではない」(2018年7月12日、2020年6月9日最終閲覧)。 ↩︎

-

ToCサービスにおける免責規定が、消費者契約法10条に加えて定型約款の不当条項規制(民法548条の2第2項)にも抵触する場合、これらの条文の適用には前後関係はなく、当事者は両者を選択的に主張することが可能と考えられる(村松 秀樹、松尾 博憲「定型約款の実務Q&A」(商事法務、2018)106頁)。 ↩︎

-

ジェイコム株式誤発注訴訟・第一審(東京地裁平成21年12月4日判決・判時2072号54頁)、同控訴審(東京高裁平成25年7月24日判決・判時2198号27頁)など。ただしToBサービスにおける軽過失全部免責条項も、具体的な取引態様(たとえば利用料が高額であること等)によっては、無効となったり不当条項(民法第548条の2第2項)としてみなし合意の対象外となる可能性が存する点には留意を要する。たとえば東京地裁平成21年5月20日判決・判タ1308号260頁は、レンタルサーバ規約における軽過失全部免責条項について、サービス事業者は免責規定を前提として料金を設定していることや、顧客がバックアップ等の対策を講じることも容易であったこと等の取引態様を理由にあげたうえで、当該免責条項を有効と判断している。 ↩︎

-

WEBサービスに関する裁判例ではないが、野村vs日本IBM事件(東京地裁平成31年3月20日判決・平26(ワ)9591号)は、「コンピュータ・システム開発に関連して生じる損害額が多額に上るおそれがあることに鑑み、段階的に締結された契約のいずれかが原因となってユーザに損害が生じた場合、ベンダが賠償すべき損害を当該損害発生の直接の原因となった個別契約の対価を基準として合意により限定し、損害賠償という観点からも契約の個別化を図るものと解される」としたうえで「損害賠償責任は……損害発生の直接原因となった当該別紙所定の作業に対する受領済みの代金相当額を限度額とする」との責任制限条項は有効と判断し、被告が賠償すべき額は既払い代金合計16億2078万円に限られるとした。 ↩︎

-

最高裁昭和32年7月9日判決(民集11巻7号1203頁)は、重過失の意義について「重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解するのを相当する。」と示している。 ↩︎

-

前掲注9 ↩︎

-

その他、書留郵便物について郵便業務従事者の故意または重大な過失によって損害が生じた場合に国の損害賠償責任を免除しまたは制限した郵便法の規定について違憲と判断した最高裁平成14年9月11日判決(民集56巻7号1439頁)、ホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めはホテルに故意又は重大な過失がある場合には適用されないと判断した最高裁平成15年2月28日判決(判時1829号151頁)、責任限度額が低すぎるときは、契約の内容にかかわらず合理的な額を上限とすべきとした東京地裁平成16年4月26日判決(判例秘書L05931845)など。 ↩︎

-

WEBサービスと定型約款に関する解説として、拙稿「改正民法の施行に伴うWEBサービス利用規約作成・改訂の直前対応」(2020年3月)。 ↩︎

-

前掲注4のASPサービスモデル利用規約では、特別損害や逸失利益について責任を負わない旨を定めている。 ↩︎

-

経済産業省「SaaS向けSLAガイドライン」(2008年1月21日)20頁。 ↩︎

-

前掲注16)・22頁表2より引用。 ↩︎

-

村松 秀樹、松尾 博憲「定型約款の実務Q&A」(商事法務、2018)40頁 ↩︎

-

これに対し、事業者側がサービスレベルの目標とする水準を記載したに過ぎない場合(SLO)や、一方的な宣言を定めたといえる場合は、「契約の内容とすることを目的として……準備された条項」には該当せず、定型約款には該当しない可能性が生じます。 ↩︎

STORIA法律事務所 東京オフィス

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 訴訟・争訟

- ベンチャー