オークションやフリーマーケットサイトの運営事業者はユーザー間の取引について責任を負うのか

IT・情報セキュリティユーザ同士が物を売買する「フリーマーケット」サービスを提供しています。あるユーザが、代金を支払ったのに商品が届かない、あるいは商品に欠陥があるとして、代金の返還を事業者である当社に求めてきました。当社は、取引の場を提供しているだけで、ユーザ同士のトラブルには関与しないことにしているのですが、代金の返還に応じなければならないでしょうか。

サービス運営事業者は、取引システムを提供するのみであって、個別の取引の成立に直接関与していない場合には、原則としてユーザ間のトラブルについて責任を負わないと考えられます。ただし、事業者は、サービス提供者の義務として、ユーザに対して安全な取引が可能になるようなシステムを構築する必要があると考えられます。

解説

取引自体はユーザ同士で行われるのが原則

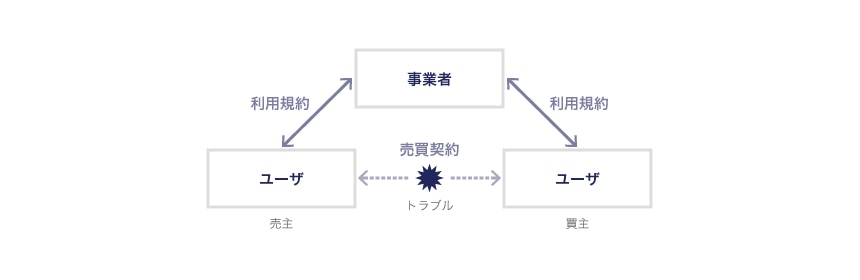

インターネットを介してC2Cの取引を媒介するサービス(オークション、フリマなど)が多く利用されています。サービスの仕組みには様々なものがあり、一概には言えませんが、多くのサービスでは、下図のように、 取引の契約は、ユーザ間で成立するとされていて、事業者は、売買契約の当事者となっていません (ただし、これらの仕組みについて利用規約において定め、これをユーザが同意していることが前提です)。

ユーザ間のトラブルは、売買契約に関するものである以上、その契約が、事業者が提供するサービスを介して成立していたとしても、原則として事業者は、その売買契約から生じたトラブルについて責任は負いません。

サービス事業者の責任

しかし、事業者は、取引の成立に必要なシステムを提供していることから、ユーザと事業者との間のサービス利用契約に基づいて、安全な取引を可能にするシステムを提供する義務があると考えられます。

例えば、インターネット・オークションにおいて詐欺被害者にあったユーザと、オークション事業者との間の訴訟において、裁判所は、 「信義則上、利用者に対して『欠陥のないシステムを構築してサービスを提供すべき義務』を負っている と述べています(名古屋地裁平成20年3月28日判決)。具体的に構築すべきシステムについて、裁判所は次のような事情を総合的に考慮して判断されるべきだと述べています。

- サービス提供当時におけるインターネット・オークションを巡る社会情勢

- 関連法規

- システムの技術水準

- システムの構築及び維持管理に要する費用

- システム導入による効果

- システム利用者の利便性 等

上記は、あくまでインターネット・オークションの事例判断にすぎませんが、上記の考え方は他のC2C取引サービス全般にも参考になるでしょう。

サービス事業者が取引に関与する場合

以上の考え方は、事業者が、個々の取引に直接関与しないことを前提とするものでした。実際のサービスでは、事業者は、場での取引が盛んになるため、安心・安全な取引を実現するために、さまざまな形で個々の取引に関与することがあります。事業者が取引の成立に関与することによって、そこで生じたトラブルについての責任も影響を受けるのでしょうか。

この点について、経済産業省 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」平成27年4月版(以下「準則」といいます)の i71頁以下では、次のような例を挙げており、いずれも事業者が責任を生じやすい、あるいは責任を負うことになると述べています。

- ユーザから出品物を送付してもらい、出品・配送行為を代行することによって手数料を得ている場合

- 特定のユーザや、特定のブランド等の出品物を推奨することによって販売促進する場合

- 事業者自身が売主となって表示されている場合

こうした例は、取引の成立を積極的に促進し、それによって利益を得ている場合には、それによって生じた責任も負うべきという考え方に基づくものといえます。

他方で、安心・安全な取引実現に向けた取り組みをしたところ、その取り組みが十分に機能しなかったことによって事業者が責任を負わされるということになれば、却って事業者を萎縮させることになりかねませんから、そのような取り組みが事後的に事業者に不利益に取り扱われることにはならないと考えます。

シティライツ法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 訴訟・争訟

- ベンチャー