代替休暇とはどのような休暇か

人事労務代替休暇とはどのような休暇でしょうか。

労使間で特別条項付きの三六協定を結んでいる場合で、1か月の労働時間が60時間を超えたときに、労働者に割増賃金の代わりに与える休暇を代替休暇と呼びます。

解説

代替休暇とは

時間外労働は、三六協定の定めにより可能になります。1か月にさせることができる時間外労働は、原則として45時間以下です。その限度時間を超えて時間外労働をさせなければならない特別の事情があるときは、特別条項付の三六協定を締結することで、限度基準を超える時間について時間外労働をさせることが可能になります。

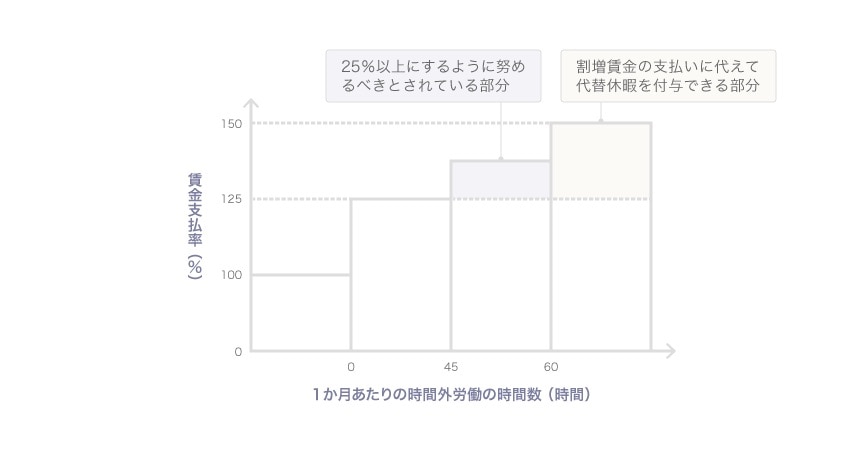

時間外労働をさせた場合は、通常の賃金に加え、割増賃金の支給が必要です。特に1か月当たり60時間を超える時間外労働についての割増賃金率は、通常の時間外労働の割増賃金率が25%以上であるのに対して、50%以上が必要です。「1か月の時間外労働が60時間を超えた場合に、その超えた時間について50%以上の割増賃金を支払わなければならない」ということは、たとえば、通常の時間外労働の割増賃金率が25%の場合には、それと比べて25%以上を増額した割増賃金の支払いが必要である、ということを意味します。

たとえば、増額分が25%の場合、1か月当たり60時間を超える部分が4時間あると、増加分は1時間分の賃金に相当します。さらに、60時間を超える部分が32時間に達すると、増加分は8時間分の賃金に相当します。1日の所定労働時間が8時間の労働者であれば、まるまる1日分の賃金に相当することになるわけです。

増加分の支払いに代えて休暇を付与する制度がある

労働者の健康確保の観点から、1か月当たり60時間を超える時間外労働があった場合に、増額分(後述する「換算率」のこと)については、労働者に割増賃金を支払うのでなく、休暇を与える方法も認められています。これを代替休暇といいます。具体的には、労使協定を締結することで、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、通常の割増率(25%以上)を上回る部分(換算率)については、割増賃金の支払いに代えて、有給による休暇を与えることが認められています。

代替休暇は、長時間労働の代償として、労働者に休息の機会を与えるのが目的ですので、代替休暇の付与の単位は1日または半日とされています。通常の割増率の部分については、代替休暇の付与はできず、25%以上の割増率による割増賃金の支払いが必要です。

どんなことを労使協定で定めるのか

代替休暇を付与するには、事業場の過半数組合(ない場合は過半数代表者)との間で労使協定の締結が必要です。労使協定で定める事項は①代替休暇として付与できる時間数の算定方法、②代替休暇の単位、③代替休暇を付与できる期間、④代替休暇の取得日の決定方法、⑤割増賃金の支払日です。

①の時間数の算定方法は、1か月の時間外労働時間数から60を差し引いてから、換算率を乗じます。法定通りの割増率であれば、60時間を超えた部分の時間外労働の割増率50%から通常の時間外労働の割増率25%を差し引いた「25%」が換算率です。法定を上回る割増率であれば、60時間を超えた時間外労働の割増率から通常の時間外労働の割増率を差し引いた数値が換算率になります。たとえば、通常の時間外労働の割増賃金が30%で、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金が65%の場合は、65から30を差し引いた35%が換算率となります。

③の代替休暇を付与できる期間は、長時間労働をした労働者の休息の機会を与える休暇ですから、時間外労働をした月と近接していなければ意味がありません。そのため、労働基準法施行規則で時間外労働をした月から2か月以内、つまり翌月または翌々月と定めています。労使協定ではこの範囲内で期間を定めます。

④の取得日の決定もできるだけ短い期間内に代替休暇を取得するか否かを確認し、実際の取得日を決定することになります。

⑤の割増賃金の支払日については、少々複雑です。1か月60時間を超えた時間外労働について、労働者に代替休暇を取得する意向がなければ、50%以上の割増賃金を支払います。一方、労働者が代替休暇を取得した場合は、代替休暇に代えた時間分は25%以上の通常の割増賃金を、代替休暇に代えていない時間分は50%以上の割増賃金を、それぞれ支払います。問題なのは、労働者に代替休暇を取得する予定があったが、実際には取得できなかった場合です。代替休暇に代えるはずの時間分につき、換算率で計算した割増賃金が未払いとなるケースがありますが、代替休暇を取得できないのが確定した時の賃金計算期間に合わせて支払います。一方、割増賃金を支払った後に労働者から代替休暇を取得したいとの希望が出た場合、その取得を認めるのか認めないのかについても、労使協定で定めることができます。

割増賃金の支払いと代替休暇の付与

書式:代替休暇に関する協定書

代替休暇に関する協定書

日本パソコン株式会社(以下「会社」という)と日本パソコン株式会社従業員代表川野三郎は、就業規則第17条の代替休暇について以下のとおり協定する。

記

1 会社は、別に従業員代表と締結した特別条項付三六協定における、従業員の労働時間として賃金計算期間の初日を起算日とする1か月に60時間を超える時間外労働時間部分(法定外休日労働時間を含む)を、代替休暇として取得させることができる。2 代替休暇として与えることができる時間数の算定は、次のとおりとする。

(1か月の時間外労働時間数−60)×0.25

3 代替休暇は、半日(4時間)または1日(8時間)単位で与えられる。この場合の半日とは、午前半日休暇(午前8時00分より午後0時00分)または午後半日休暇(午後1時00分より午後5時00分)のそれぞれ4時間のことをいう。

4 代替休暇は、60時間を超える時間外労働時間を行った月の賃金締切日の翌日から起算して、2か月以内に取得させることができる。

5 代替休暇を取得しようとする者は、60時間を超える時間外労働時間を行った月の賃金締切日の翌日から起算して10日以内に人事部労務課に申請するものとする。

6 期日までに前項の申請がない場合は、代替休暇を取得せずに、割増賃金を選択したものとみなす。

7 期日までに前項の申請がなかった者が、第4項の期間内の日を指定して代替休暇の取得を申し出た場合は、会社の承認により、代替休暇を与えることがある。この場合、取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を清算するものとする。

8 本協定は、令和〇年4月1日より効力を発し、有効期間は1年間とする。会社と従業員は協力し、長時間の時間外労働を抑止するものとし、本協定に疑義が生じた場合は、誠意をもって協議し解決を図るものとする。

以上

令和◯年3月25日

日本パソコン株式会社

代表取締役 山田 太郎 ㊞

従業員代表 川野 三郎 ㊞

- 参考文献

- 事業者必携 入門図解 働き方改革法に対応! 会社で使う 労働時間・休日・休暇・休職・休業の法律と書式

- 監修:小島 彰

- 定価:本体 1,900円+税

- 出版社:三修社

- 発売年月:2019年5月

こじまあきら社会保険労務士事務所