資料作成のプロに学ぶ!コンプライアンス研修資料のシンプルな作法(2) 難解な法律用語や条文をグラフや図解で噛み砕く

法務部

目次

「大事なポイントを漏らさず伝えよう!」。法務担当者が熱心に作ったコンプライアンス研修資料でも、研修受講者から「内容が難しくて退屈だ」といった声が上がってしまうケースは少なくありません。

しかし、受講者の満足度を上げ、研修の効果を高める資料作りのコツは意外とシンプルです。プレゼン資料作成に詳しい株式会社トリッジの日比 海里氏が、コンプライアンス研修担当者が身につけておきたい資料作りの「作法」を2回にわたって解説します。

第1回では、資料作成ツールである「パワーポイント」の特性を理解したうえで、文字だらけの資料を見やすくするための基本的な作法を紹介しました。

第2回となる今回は、グラフや図解の使い方のほか、難解な法律用語や条文をわかりやすく伝える資料づくりのコツ、研修担当者が覚えておくと便利な「資料作りに役立つパワポのtips5選」をご紹介します。

文字だらけの資料を見やすくするには?

グラフの使い方

ビジネス資料においてグラフは頻出の要素ですが、ポイントは「大事なことだけを明確に強調し、不要なものはバッサリと大胆に省く」ことです。グラフは、グラフエリア内に様々な要素が置かれることが多く、パッと見たときに「何が重要なのか」の判断がしづらい傾向にあります。そのため、まずは不要なものをバサバサと削除しましょう。たとえば、以下の要素はグラフを作ったらすぐに[Delete]で消してしまうことをおすすめします。

- メモリ線:プレゼンでは、わざわざメモリ線で情報を伝える必要はありません。グラフ内に直接数字を書き込んだほうが、誰でも瞬間的に理解できます。

- 凡例:凡例があると、グラフと凡例の間を何度も目線が行き来しなければならなくなり、わかりにくく感じます。これも直接テキストをグラフの近くに書いてあげたほうが良いでしょう。

また、何が言いたいのかわかりにくくなりやすいのもグラフの特徴。たとえば次の図ようなグラフデザインでは、「『いじめ・嫌がらせ』が増え続けている」ことを強調したいのか、「『解雇』が減少傾向である」ことを伝えたいのか、「『退職勧奨』が横ばいである」ことが言いたいのか、グラフを見ただけでは判断がつきません。

伝わりにくいグラフの例

このような場合には、自分が伝えたいことを明確化するために、主張部分のみに色をつけ、空いたスペースに主張を簡潔に表現した「添え書き」を置いてあげると効果的です。

伝わりやすいグラフの例

図解の方法

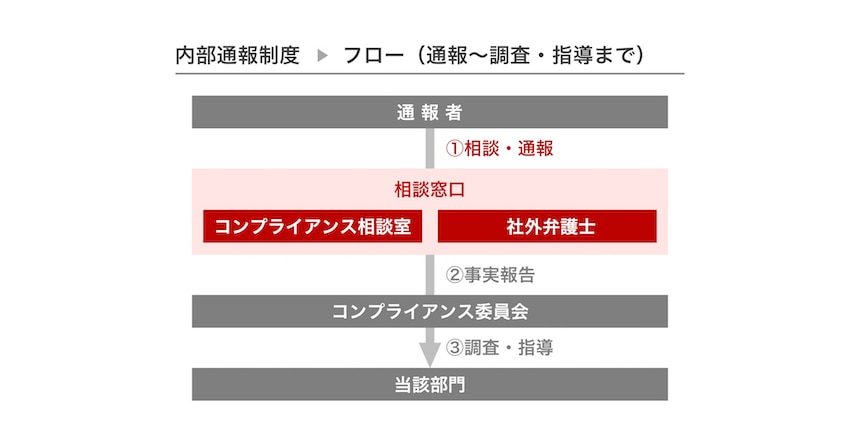

文章による説明だけではイメージしにくい内容も、それが図解されていれば、頭のなかでイメージ化のステップが省略されるため、わかりやすく感じます。図解する際に意識したい点は、要素同士の “関係性をしっかり表す” こと。図で表したものがそれぞれどんな関係性にあるのか(因果関係、対立関係、階層関係等)を明確にすることで、聞き手は瞬間的に概要を把握できるようになります。なお、関係性を表す図解にはいくつかのパターンがあります。それらを押さえたうえで、ケースに応じて当てはめていくと比較的表現しやすいでしょう。

- 因果関係図:結果とその原因を表すときに使う。複雑に絡み合う問題のポイントを端的に示す際に有効。

- 対立構図:要素同士の対立関係を表すときに使う。要素間に両矢印を置いて表現する。

- グループ化:複数の要素をまとめ、並列関係を表すときに使う。

- フロー図:一連の流れ・プロセスを表すときに使う。作業工程やスケジュールなどを示すときに最適。

- ツリー図:1つの要素から複数の要素に枝分かれするものを表すときに使う。ヌケ・モレ・ダブリがないようにするのがポイント。

- サイクル図:一連のプロセスが繰り返されるステップを表すときに使う。

- ポジショニング図:十字に軸を切って要素を分類し、全体のなかでの位置付けを表すときに使う。競合他社との差別化ポイントや強み・弱みなどを示すときに最適。

- ベン図:集合(モノの集まり)の関係性を表すときに使う。要素間の共通項を示したり、異なる要素を掛け合わせて新たな強みを示したいときなどに最適。

- ピラミッド図:各階層の比例関係と階層関係を表すときに使う。組織図などを示すときに最適。

イラスト・イメージ写真の使い方と著作権への配慮

これは研修資料に限った話ではありませんが、資料内に使うイラストや参考画像の権利関係は、あらかじめしっかりチェックしておきましょう。第三者に権利があるものは事前に使用許可をとっておかなければ、著作権法違反等に該当してしまう可能性があります。

著作権には、著作権者の許可を得ることなくその著作物を利用できるケースとして「私的使用のための複製」(著作権法30条)がありますが、基本的に会社内での活動はすべて営利目的と考えられるので、たとえ社内だけで使う資料であったとしても、私的使用には該当しないと考えましょう(参考:ビジネス法体系研究会、田中浩之「ビジネス法務体系 知的財産法」(第一法規、2018)334頁)。

インターネット上では「著作権フリー」の画像やイラストも入手可能ですが、それらもモノによっては利用規約で営利目的での使用を個別に禁止しているケースがあります。使用する際は念のため規約を確認することをおすすめします。

わかりやすいコンプライアンス研修資料を作る

難解な法律用語や長い条文のポイントを伝えるコツ

研修ではなるべく専門用語は使わずに、誰でも理解できるような共通語で構成するのが理想です。しかし、コンプライアンス研修では難解な法律用語などを使わざるを得ない場面もあります。それらは一度でも理解できなくなると、その時点で聞き手が研修から “離脱” してしまう(集中が切れて、それ以降の内容を聞かなくなってしまう)ため、伝え方には十分な工夫が必要です。

トークによる簡潔な用語説明に加えて、配布資料・参考資料に用語解説を載せておくと良いでしょう。研修中に用語の意味がわからなくなっても手早く確認できるように補足してあげれば、聞き手が研修から“置いてけぼり”になることを避けられます。また、事前に研修の概要をまとめた資料と法律用語の解説資料を参加者に配布しておき、当日に備えてもらえればさらに理解が高まるでしょう。

長い条文の内容を理解してもらうときは、条文の内容をそのままPowerPointに掲載して読み上げてもわかりづらいことは明らかです。必ず内容を噛み砕き、ポイントのみをビジュアルで表現してあげましょう。2−3で後述する「条文を図解する」もご参照ください。

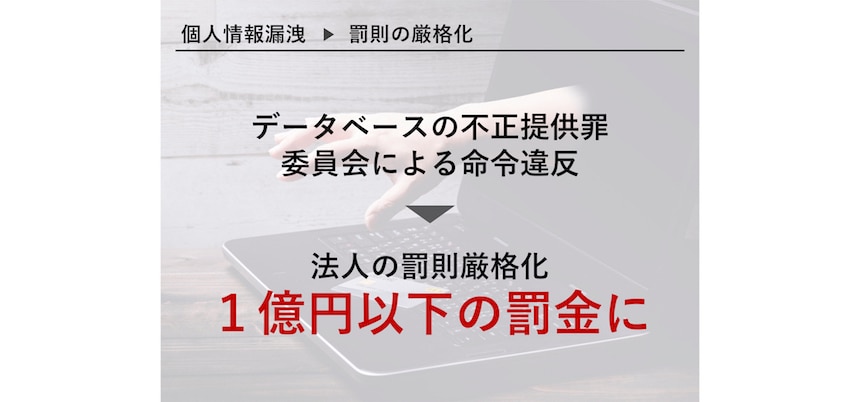

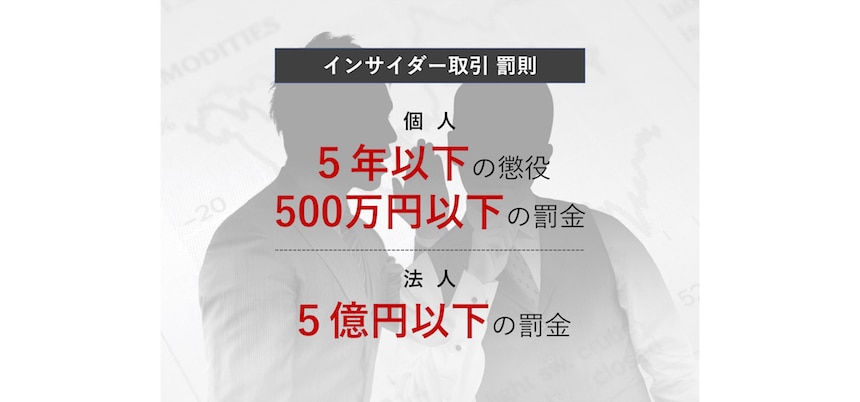

違反に対する罰則の伝え方

罰則を伝えることは違反に対する抑止力を持つため、コンプライアンス研修においては非常に重要です。しかし、罰則の内容をただトークで伝えるだけでは、受講者の耳にはどこか他人事に聞こえてしまうケースもあります。罰則の内容を伝える際は、受講者がなるべく “自分ゴト化” できるように、罰則のイメージをビジュアルで伝えたり、ネガティブなイメージを少し強調して伝えてあげると良いでしょう。たとえば、見た目のインパクトが強く、聞き手の感情を揺さぶりやすいイメージ画像を使用するのは効果的です。画像が入ることで参加者が研修に飽きづらくなる効果も期待できるでしょう。

罰則の内容を伝えるスライドの例

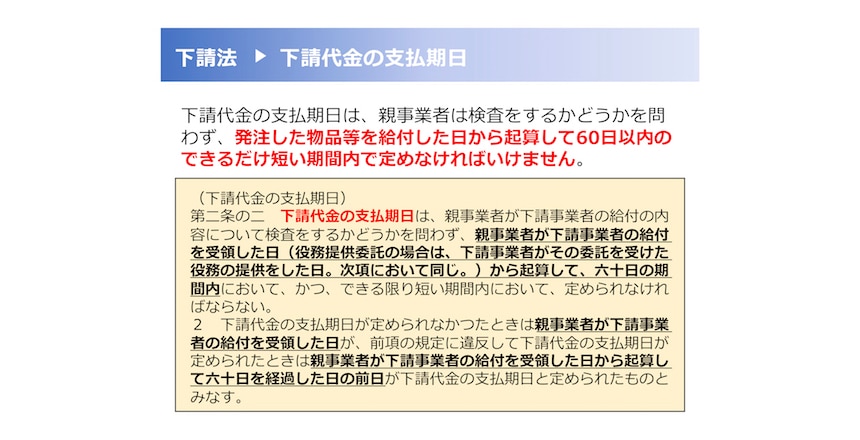

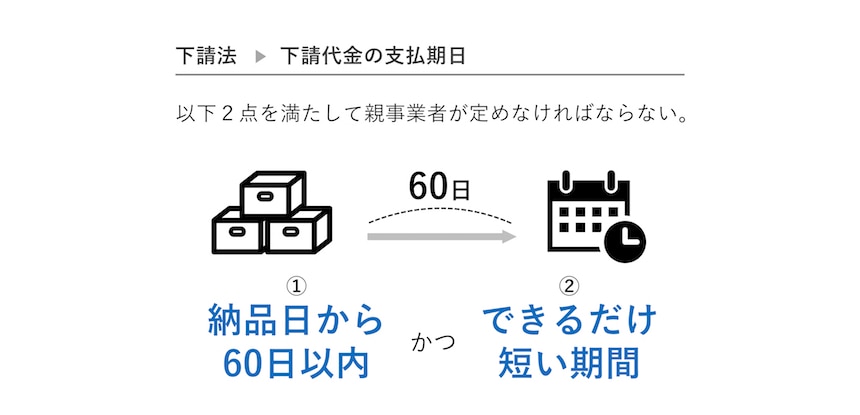

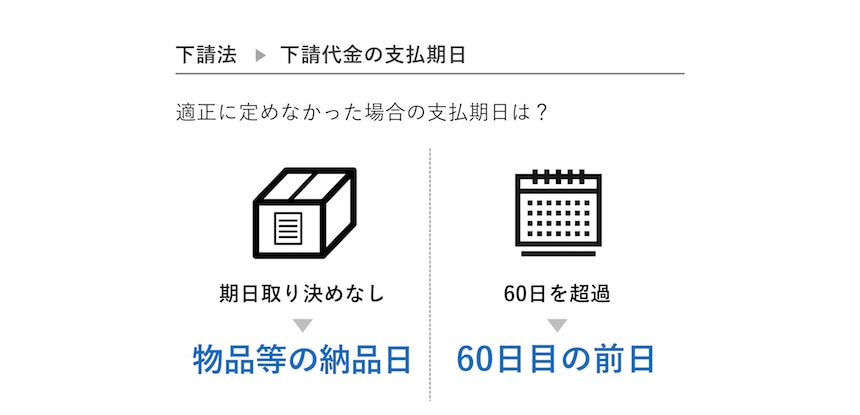

条文を図解する

長い条文の内容・ポイントを解説する際に、条文をそのままPowerPointに掲載して読み上げてしまうのはNGです。聞き手が短時間で重要な点を瞬間的につかめるように、資料は情報を絞りながらビジュアルに落とし込み、噛み砕いてあげましょう。前述の資料をわかりやすく見せるコツなどを意識して作った「悪い研修資料の例」と「良い研修資料の例」を、以下にあげておきます。

例1:下請法(下請代金の支払期日)

悪い例

良い例

例2:金融商品取引法(インサイダー取引規制)

悪い例

良い例

資料作りに役立つパワポのtips5選

tips① ガイドで上下左右の余白をキープする

パワーポイント資料の上下左右に一定の余白を入れると、圧迫感が和らぐのでお勧めです。その際に便利なのがPowerPointのガイド機能を活用すること。ガイドを設定すれば、それらが余白の目安になってくれるので、レイアウトがしやすくなります。スライド上で右クリック→[ガイド]を選択すると画面上に移動可能な点線が表示されるので、それらを上下左右に動かして余白の目安にしましょう。なお、ガイドの線は複数追加することができます。

tips② 色の変化がほしいときは濃淡で表現する

資料で使っていい色の数は「3色+背景色」だけとお伝えしましたが、もう少し色の変化を出したい場面も出てくると思います。そんなときは、まったく異なる色味を追加するのではなく、「3色」の濃淡の色を使って変化を生み出しましょう。色味を増やしてしまうとどこが大切なポイントであるかの判断がつきにくくなりますが、最初に決めた3色の「濃い・薄い」を追加するだけであれば、色味自体を増やすことなく、わかりやすさをキープしたまま色の変化を生み出すことができます。

色の濃淡で視覚的な変化を生み出す

tips③ 複雑な形の図形は使わない

PowerPoint には、デフォルトで多くの図形が用意されています。そのなかでも、以下のように複雑な形をしたものは、ビジネス資料では使わないのが無難です。

使用を避けたい複雑な図形

ビジネス資料ではこのような複雑な図形の使用は避け、なるべくシンプルな図形をセレクトしたい

これらの図形は見た目のインパクトこそありますが、線が多く雑多な印象を与えるため、シンプルな見た目に見えにくくなります。また少し稚拙な印象が感じられるため、ビジネス資料には不向きと言えます。図形はシンプルな四角形・三角形・正円などを使うだけで十分です。

tips④ モノトーン画像でネガティブなイメージを強調する

画像を使って罰則などの解説をする場合は、ケースによっては画像の色をモノトーンにすると効果的です。グレーは他の色よりネガティブな印象を受けやすいとされているため、画像全体がモノトーンカラーになっているとさらにネガティブイメージが強まり、違反や罰則に対する危機意識を研修参加者に感じさせることができるでしょう。

モノトーンの画像はネガティブなイメージが強調される

tips⑤ 「ご清聴ありがとうございました」は不要

研修やプレゼンの最後のスライドは「ご清聴ありがとうございました」が定番です。しかし、感謝の気持ちはスライドで表さなくても言葉で話せば十分伝わるので、このスライドは不要です。代わりに最後のスライドとしておすすめしたいのが、研修やプレゼンの「まとめスライド」。聞き手は、最後の質疑応答に備えて、質問のポイントを思い出したいはずです。その日に話した内容を要約したスライドを最後に1枚用意してあげれば、聞き手が質問のネタを探しやすくなります。同時に、まとめを見せることで重要点を再度アピールすることもできるので、研修やプレゼンの内容をさらに強く印象付けて終えることができます。

最後の1枚は「まとめスライド」

まとめ

「コンプライアンス研修」は、職場環境の整備やリスクマネジメントの強化といった重要な役割を担っています。しかし、どうしても内容が固く、難しくなりがちで、聞き手が集中を切らしてしまったり、内容の理解・浸透が思うように進まないケースも散見されます。たとえコンプライアンスにかかる規則やルールを適切に整備できたとしても、その内容が理解されず・守られなければ何の意味もありません。

資料の作り方を工夫することで、研修で伝えたいポイントをわかりやすく・伝わりやすくすることができます。今回ご紹介した資料作りのポイントを参考にしていただき、ぜひ「伝わる研修資料」を1つのツールとして、職場でのコンプライアンス教育を推進していただければ幸いです。

BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。

詳しくはこちら

「ビズデザ」は、デザインビギナーの方々に向けて、 日頃の業務ですぐ使える手軽なデザインノウハウを配信しているYouTubeチャンネルです。 難しい内容は抜きにして、“必要最低限のノウハウ”に絞って、わかりやすく解説しています。

- 参考文献

- ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識

- 著者:日比 海里

- 定価:本体1,800円+税

- 出版社:インプレス

- 発売年月:2020年3月

株式会社トリッジ