法律の枠を超える「知識創造」コンプライアンス

第1回 コンプライアンス担当者が悩みを共有する場「Re:houmu」とは

危機管理・内部統制

顔を見たことがないコンプライアンス担当者から、eラーニング研修の受講を求める一通のメールがあなたの元に届きました。

山積みになった仕事を前にして、回答を先延ばしに・・・そんな経験はありませんか?

「こんな研修をやって何になるんだろう」、「本業で忙しいんだけど」、事業部の受講者たちの反応をコンプライアンス担当者はどのような思いで受け止めているのでしょう。

従来のコンプライアンスは事業部に「NO」を強いるもの、社内の理解を得られず、とかく孤立しがちでした。

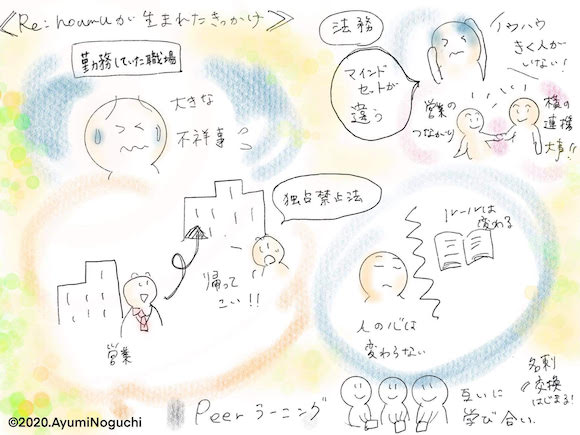

そんな常識を覆し、新しいコンプライアンスについて語り合う場が「Re:houmu(リ法務)」です。大西 徳昭さんと弁護士の三浦 悠佑さんが発起人となり、趣旨に賛同した企業は50社を超えます。

新型コロナウイルス感染症の影響が広がった昨年6月からは、活動の場をオンラインに移し、毎月1回『「超」入門 失敗の本質』を題材に輪読会を開催してきました。

約60社の参加企業の中から毎回ウェブ会議に集まる20名以上の参加者はコンプライアンス担当者、弁護士、マーケティング、グラフィックデザインに関わる人など、幅広い顔ぶれです。

これまでに「Re:houmu」ではどのような議論がされてきたのでしょうか。大西さん、三浦さんに加え、同会のメンバーである徳永 麻子さん、戸田 真理子さん、野口 あゆみさんに聞きました。

大西 徳昭さん

Big West Brothers 合同会社代表コンサルタント。主要事業領域はコンプライアンスとグローバル人材の育成。大手国際海運企業勤務時代から通算36年間、38か国でビジネスを展開中。時代の変化に適合しない事柄に創造的破壊を起こし、新しい価値提供を行うことがモットー。

三浦 悠佑さん

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士。大学時代は阿久津 聡教授のゼミに所属し、マーケティングを学ぶ。法律事務所から出向した際に大西さんの部下として働き、以来セミナーを共同して企画、開催している。

徳永 麻子さん

株式会社ロマーシュCEO、一橋ビジネススクール 阿久津研究室。大学時代はブランド論を専攻、三浦弁護士と同じ阿久津 聡教授ゼミ出身。外資系企業でのブランドマーケティングを経て現職。アカデミアとビジネスをつなぐハブとして、研究知見の企業実践を支援する。

戸田 真理子さん

清州橋法律事務所 弁護士。ファンド会社のゼネラルカウンセル兼コンプライアンスオフィサー。新卒で国内メーカーの人事部に配属。相次ぐ不祥事と関連する労務問題を経験し、インハウスロイヤーとしてのキャリアを歩むことを決意。過去4社で企業法務全般について幅広く経験。コンプライアンスにおいては、特に、労務問題、ハラスメントに関する案件対応の経験を豊富に有する。

野口 あゆみさん

メーカーで技術開発を担当、トラブルのメカニズムを研究している。プライベートでグラフィックレコーディング(グラレコ)に出会い、Re:houmuでも議論内容をビジュアルにまとめ、コンプライアンスに親しみを持つことができると評判。今回の座談会もグラレコを担当。

Re:houmuとはどのような取り組みか

Re:houmuを開始された経緯について教えてください。

大西さん:

意外に思われるかもしれませんが、コンプライアンスは単なる法律イシューではなく、まさに「経営そのもの」です。企業法務時代の経験、そしてコンサルとしてのクライアント支援の経験を通じて、これをいつも痛感します。

私はもともと会社員時代に海外現地法人経営職を含む事業畑を長く歩んでいたのですが、2009年に当時の社長からいきなり畑違いの法務コンプライアンス担当の勅命をうけました。

国際海運業は独禁法適用除外の恩恵を長く受けていましたが、当時、欧米諸国を始めとして世界中で独禁法の厳格適用が一気に進みました。

一方、業界の人の気持ちや仕事の仕方は急には変われません。どうしても必要なのに、遅々として進まない社員のマインドセットの劇的な変革とグローバルコンプライアンスストラクチャー構築(42か国・200社・5万5,000人を対象)を一から構築することが当時の私に与えられた命題でした。

大西さん:

ずぶの素人の私にとって、企業法務の世界のあり様と「常識」は驚きの連続でした。中でも特に意外だったのは、コンプライアンスの世界には弁護士以外に選択肢として取りうる外部の「助言機能」が、ほとんど存在しなかったことです。色々調べたのですけどね。

通常、ビジネスの世界では、その事業に詳しく助言を行える人間(機能)が存在していて、新しいビジネス領域では必要に応じて適宜助言機関からコンサルティングを受けつつ、理解を深めたり情報を集めたりするのが常套手段ですが、この分野には弁護士以外の選択肢が見当たりませんでした。

弁護士は法律の専門家であり、言うまでもなくみなさん優秀な方々です。しかし彼らの多くは企業組織運営のプロではありませんし、一部インハウス経験者を除けば組織運営自体の経験をお持ちでもありません。法律アドバイスを受けるにはとても力強い味方でしたが、有効なストラクチャーを構築し、組織の隅々にまで伝播し動かすノウハウは別のカテゴリーです。これは必ずしも彼らの得意種目ではないと感じます。

そこで、困った私は、事業部門時代のネットワークをたどって他社の法務部長を紹介してもらい、皆さんが取り組んでいることを教えてもらいながら、体制づくりを手探りで進めていきました。

一方、コンプライアンスは事業の性質から秘匿性を持つ内容も多く、他社のベストプラクティスを学ぶ機会を得るハードルは決して低くない、という現実に幾度となく頭を悩まされました。

「許される範囲で他社の企業法務部門の皆さんと忌憚のない意見を交わせる場所があったらどんなにいいか」。当時の強い思いをベースに、Re:houmuを立ち上げようと思ったのです。

三浦さん:

大西さんが会社を離れてから、一緒に講師を務めていた「コンプライアンスワークショップ」がRe:houmuの原型です。受講者の皆さんから「もう一回、このメンバーで話がしたい」という声を受けてセミナーの同窓会からスタートしました。

コンプライアンスワークショップとはどのようなセミナーですか。

三浦さん:

講師が一方的に話すのではなく、参加者同士がお互いに学び合う「ピア・ラーニング(Peer Learning)」を大切にしたセミナーです。

「コンプライアンス担当だった時に、自分たちが一番ほしかったものは、他社担当者の意見だった」という私と大西さんの経験がもとになって企画しました。

Re:houmuではどのような活動をしているのでしょうか。

三浦:

他社のノウハウ等、法律以外の知見の共有を目的とした活動をしています。1月までは『「超」入門 失敗の本質』を題材とした輪読会を行っていました。元々はリアルに集まっていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、昨年の6月からは毎月ウェブ会議を開催しています。

なぜ 『「超」入門 失敗の本質』を題材にしているのでしょうか。

三浦さん:

コロナ禍の自粛期間中にまとまった時間ができ、輪読会でもしようかな、と考えていたところ「日本のコロナ対策について、『失敗の本質』から何も学んでいない」というネット記事を見て、企業コンプライアンスにも応用が利くのではないか、と思いつきました。

もともと、法律以外の角度から見たコンプライアンスに興味があったことと、学生時代に阿久津 聡先生のゼミで『失敗の本質』を参考図書として扱ったことがリンクしました。

大西さんとは「企業コンプライアンスには経営学の視点も必要」と議論していたこともあり、阿久津先生にご相談してRe:houmuへの参加もいただいています。

徳永さん、戸田さんは参加されてみていかがでしたか?

徳永さん:

皆さんの「話したい!」という熱量が大きいです。積極的に意見を出しあい、お互いの悩みに共感されていますね。

私が専門としている、マーケティング、ブランド論に通じること、連携できることもあると感じました。

戸田さん:

コンプライアンス担当者の多くは、会社の中で嫌われ役になってしまうことも少なくありません。業務の性質上、会社の中で話せない、考えを共有することも難しいです。

だからこそ、Re:houmuに参加し、そこで出てくる意見には皆さん興味津々で、議論が重なっていきます。

三浦さん:

互いの批判や評価ではなく、皆が前向きなアイディアを出せるような「対話の場」としてデザインをしています。

お互いの信頼関係、心理的安全性を確保したうえで、言いたいことを言い合える場になれば良いなと思っていたら、想像以上にうまくいきました。

大西さん:

経験豊富な弁護士の皆さんにも参加いただいていますが、絶対にお互いを先生と呼ばないようにしてもらっています。仲間になるために必要のない一切の裃(かみしも)を皆さんには脱ぎ捨てて頂いて、フラットで、カジュアルで、なんでも言い合える場所にしています。

話しやすい場づくりをするうえで、特に気をつけている点はありますか。

三浦さん:

Re:houmuは参加者全員が主役で、聞きたいことを持っている人がファシリテーターとして場を仕切ることになっています。またファシリテーターは何かを教える必要はありません。たとえば「本を読んだけど、よくわかりませんでした。皆さんの意見を教えてください。」でも良いのです。

社内にコンプライアンスを浸透させるため、タコツボ化している現場へ飛び込め

『「超」入門失敗の本質』の輪読会で、印象に残った点があれば伺えますか。

戸田さん:

コンプライアンス活動の目的は企業の失敗原因を分析し、良い方向に持っていくことです。本書からは、失敗の原因を掘り下げる視点を学ぶことができます。

大西さん:

この名著には、日本企業が日本型経営において陥りやすい罠がこれでもか、と網羅されています。一方、コンプライアンス活動の課題解決に通じる切り口もとても多く、皆さんと読み進めることで、「やっぱりコンプライアンスは経営だ」と実感しています。

三浦さん:

『失敗の本質』は戦略論・組織論であり、日本人が陥りがちな問題や不得意なことが整理されている、日本人論でもあります。

良い本ですが、読んでいると「日本人でごめんなさい」という気持ちになってしまう(笑)。

大西さん:

そんな必要はないな(笑)。企業の異文化対応を主要支援領域とし、世界中のグローバルビジネス現場を歩いてきた私が断言しますが、日本のように物事が正確でオンタイムでしっかりと動く国は類を見ません。世界中で仕事をして、改めて、その部分では日本は世界に誇れるすごい国だといつも思っていました。

一方、もちろんどの国にもあるように日本にも弱みはあって、不確実性を恐れ過ぎてチャレンジしにくい特性があります。石橋を叩いて「壊す」的な。組織運営における判断のスピードの遅さは多くの外国企業に指摘されますよね。

自分たちの文化特質・行動の傾向を理解したうえで、転ばぬ先の杖として本書の教えを活用するのが建設的であり、きわめて有効だと思います。大戦から70年経っても、日本の組織の課題はほとんど変わっていないことがよくわかります。

『「超」入門失敗の本質』で論じられている、コンプライアンスの問題に通じる日本人の象徴的な特性があれば教えてください。

三浦さん:

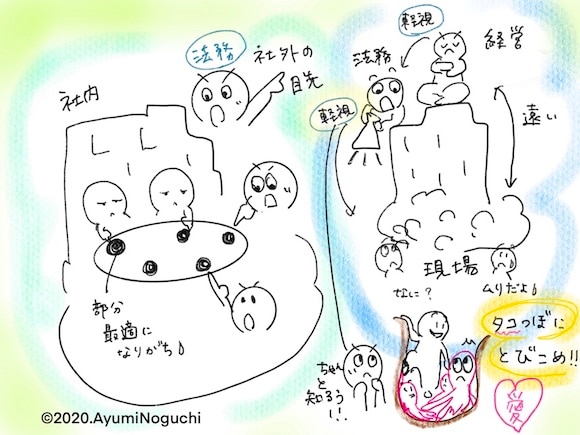

1章で日本人は全体最適よりも部分最適に目がいきがちで、グランドデザインを描くのが苦手、という話があります。

たとえば、社内規程の改訂は、企業のミッション達成のための手段の1つですが、改訂作業に没頭するあまりいつの間にか規定を作ること自体が目的になってしまうことがあります。これは『失敗の本質』で語られていることと同じですよね。本書には、こうした「手段の目的化」を解決するヒントも書かれているので、参考になると思います。

大西さん:

コンプライアンス担当の方は第5章「現場を活用できない」をぜひ読んでほしいです。コンプライアンス部門が社内で理解されにくい理由がそこに書いてあります。

ズバリ、「現場が遠い」です。現場から遠い指揮官は、人の気持ちも本当に必要な事もわからなくなる。観念や思い込み、そして理論だけでは有効な処方箋を手に入れることはできない。この指摘、経営もコンプライアンス部門も同様です。

常に、「現場に真理あり」です。現場に自ら出向き、事業現場で起きている課題を肌で知るだけでなく、それがなぜ起きるか、どう変えれば起きないのかという処方箋の獲得まで、事業部門と一緒に汗をかかなければ彼らの信頼を勝ち得ることはできません。不祥事を起こす企業の多くが、コンプラ部門が事前に相談を受けられなかった(あいつらに言ってもどうせわからない、とスルーされた)例は枚挙に暇がありません。とにかく、現場と一体感を維持する、これが基本です。

他にも注目するセクションはありますか。

大西さん:

第7章「集団の空気に支配される」も日本の経営、コンプライアンスに通じる問題を指摘しています。

空気に支配されたとき、日本人は極端な行動を取ってしまう。その特性も分かったうえで対応策を考えないといけません。

三浦さん:

大西さんがあげた「現場」について、本書は「現場にある優れた能力をあなたが知らないというだけで軽視してはいけない」と指摘しています。

コンプライアンス部門の視点から見ると、この指摘には2つの意味があります。

1つは経営がコンプライアンス部門を軽視しているパターン。「コンプライアンス部門の価値を経営がわかってくれない」と捉えているケースです。

もう1つはコンプライアンス部門が事業部門を軽視しているパターンで、「事業部の人間は法律をわかっていない。釘をさしておかないと暴走してしまう」と捉えているケース。こうなってしまうと、会社を良くするために事業部の知恵を取り入れることができません。

私たちのところへ法律相談に来られる法務・コンプライアンス部門の方のなかには、管理職クラスの方であっても、問題となっている自社商品の社内における位置づけや、売上・利益をよく知らない方はいます。このように現場との距離が遠い場合には、法務・コンプライアンス部門がうまくいっていない傾向にありますね。

第5章「現場を活用できない」を扱った際は、Re:houmuでどのような議論をされましたか?

三浦さん:

戸田さんの「タコツボ化している現場こそ、飛び込みがいがある」という話は良かったですね。

戸田さん:

念のため、タコツボという言葉は普段使用しません。他部門の方々はその道の専門家集団です。話を聞きにいくと、本当に楽しいので、なかなか自席に戻れません(笑)。

現場のコミュニケーションが分断されて、他の部署と理解しあっていないと不祥事の温床・源泉になりやすいと考えています。お互いに理解しあうためには飛び込む姿勢も大事であると思っています。

三浦さん:

自社の事業のことを好きになり、事業部の人たちの仕事の意義を理解しないと仲良くなれないですよね。

戸田さん:

私にとって、部門間のコミュニケーションは、コンプライアンス活動の基本です。法律の話ではありません。こういう話題をRe:houmuの皆さんと共有できるのは楽しいです。

大西さん:

もちろん、コンプライアンスの課題解決に法律は重要だけど、有効な処方箋を獲得するうえで、法律の役割そのものは意外と小さいんですよね。弁護士さんには怒られそうですが(笑)。

組織運営のことを熟知しない高名な社外の弁護士よりも、場合と課題によってはインハウスロイヤーの方がコンプライアンス問題の解決により貢献できる可能性はあると思います。言い過ぎ?(笑)

インハウスロイヤーの皆さんは、ご自身の会社の組織運営・風土・権威勾配等の組織力学全体の理解が何よりも必要です。100社あれば100通りのパターンがあるはずなので。

マーケティングとコンプライアンスの共通点

徳永さん、野口さんは「現場」の立場からRe:houmuに参加されています。

徳永さん:

マーケティングとコンプライアンスの共通点を感じました。

コンプライアンス研修動画を内製して啓蒙している方の取り組みは、マーケティング・コミュニケーションに通じます。

コンプライアンスに関する行動規範を作られた方のお話は、企業理念をもとに従業員への行動指針を作成するブランディング活動と同じです。

会社の中ではマーケティングとコンプライアンスで立場が分かれていても、企業が掲げる理念は共通しているので、会話をすることで共感しあえるのでしょうね。自分たちの悩みや取り組んでいることを横展開すると面白いし、全社で取り組む経営の意味もありそうです。

三浦さん:

経営課題に対して皆が協力して取り組んでいく。コンプライアンスもその一面に過ぎない。この意識が当たり前になれば、社内でも前向きな話ができるでしょう。

野口さんはいかがですか。

野口さん:

普段、弁護士の方との接点はなく、社内でコンプライアンス部門の方と直接会うこともありませんでした。たまに「コンプライアンスのeラーニングを受講してください」と連絡があるくらいです。法律やコンプライアンスは縁遠いものでしたし、eラーニングの受講を促すメールが届くと、正直やらされ感を感じていました。

ところが、Re:houmuの方々とお話をしてみると、普段から私自身も使っている言葉で議論されていてイメージと全然違いました。

事業部の人間もコンプライアンスの方と同じところを目指せると良いですよね。グラレコでコンプライアンスが身近になってくれたら嬉しいです。

(写真:弘田 充、取材・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)

音声プラットフォームVoicyで大西さんがパーソナリティを務める 「それでも地球は回ってる」 という番組で、コンプライアンス・ビジネスパーソンのスキルアップに大いに役立つグローバル系ネタ(ビジネス英語・プレゼン・異文化対応等)や時事ネタ等を毎日絶賛配信中です。

今回の座談会に参加された三浦さんや戸田さんの”弁護士トーク”は一聴の価値ありです。

この対談も番組で取り上げる予定ですので、ご期待ください。

Re:houmu のお問い合わせ先:事務局 石原様(contact@bwbcs.co.jp)

BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。

詳しくはこちら