「不正をするな」から「正しいことをしよう」へ 従業員マインドを変えるエモーショナルコンプライアンスの基礎(後編)

危機管理・内部統制

目次

ビジネスを取り巻く環境がかつてない速度と規模で変化を続けるなか、いかにして企業は、従業員のコンプライアンス意識を醸成し、自社の競争力を高めていくべきでしょうか。本稿では、企業コンプライアンスに詳しい増田 英次弁護士が、絶えず不祥事を繰り返してきた旧来型の管理支配型アプローチの問題点にメスを入れ、自律的発展成長型のアプローチである「エモーショナルコンプライアンス」への変換がもたらす従業員のマインドの変化と企業が享受する効果について2回にわたって解説します。

後編では、従来型のコンプライアンスと言える「不正をするな!パラダイム」に欠けている5つの視点と、エモーショナルコンプライアンスの考え方を概説していきます。

エモーショナルコンプライアンスの神髄

エモーショナルコンプライアンスでは、法的知識の習得ではなく、むしろ法を活用する人間そのものに注目して、誇りある行動や正しいことを自らが主体的に行っていけるマインドの醸成に重きを置いています。

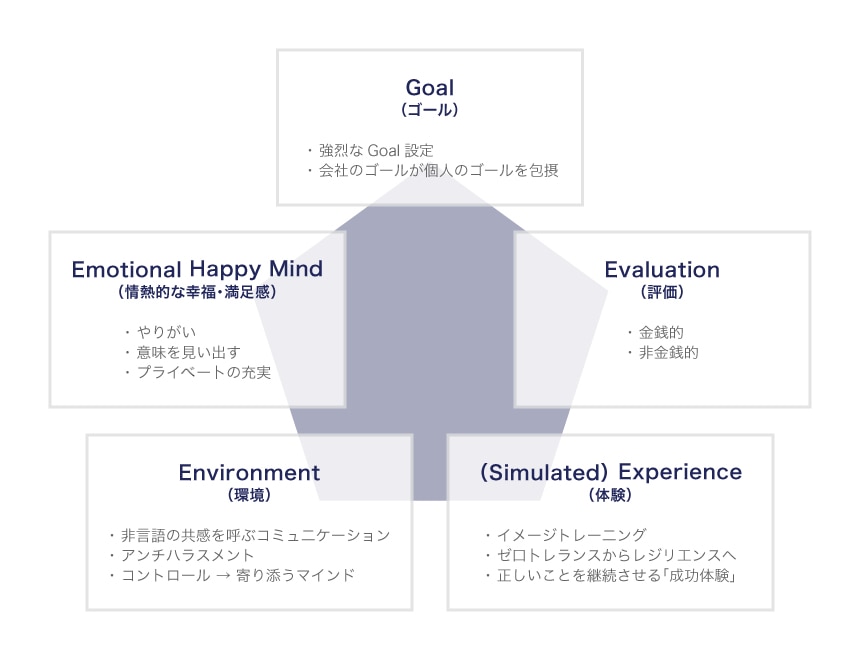

その際に、「大切にすべき」点について、図も参考にしながら、その代表的な項目をあげてみたいと思います。

図 不正をするな!から正しいことをしよう!

強烈なゴールの設定=未来から今を考える

ビジネスの世界でビジョンやミッションを大切にすることは、よく言われることです。でも、その必要性は、等しくコンプライアンスにも妥当します。

この会社はどこへ行こうとしているのか、どうしたら社会に貢献しつつ、利益も上げていけるのか、自分はこの会社で何をしたいのか、それを達成するためにどういう行動をとり、また、何をしてはいけないか?

未来のありたい姿=ゴールがあって、初めて「今」が動き、そして、「今の行動」が変わるのです。正しいことをただやれ!と言われても、一度や二度はできるかもしれませんが、決して長続きはしません。むしろ、未来の在りたい姿から逆算して、中長期、そして今を考えていくことが、色々な悪魔の囁きに簡単になびくことなく、倫理も利益も達成する上で極めて重要なのです。

ゴールと正しいことをするには、強い相関関係がある。そういう意味で、「ゴールなくしてコンプライアスなし」と言っても過言ではありません。

ハッピーな状況を創る

現状維持と思考停止をしている組織は、創造性(クリエイティビティ)に欠けることはもちろんですが、そもそも、組織自体が後ろ向き、暗い、陰湿、無気力、無責任、無関心、責任回避という、極めてネガティブな環境にあることが少なくありません。こういう組織では、必ずと言って良いほど、セクハラ・パワハラが横行し、また、不正があっても隠ぺいが続くなど、組織の在り方に大きな問題を抱えています。いわゆるアンハッピーな状況です。こういう環境では、正しいことをすること自体が疎まれたり、馬鹿にされたり、軽んじられたりするのです。

では、エモコンが発揮できる環境はなにか?

それは、「ハッピーな組織環境」であることです。ここでいう、「ハッピー」とは、幸せというよりは、一人ひとりが与えられた役割に意味を感じ、やりがいを覚え、夢中になって取り組む。そういうことを言います。

ハッピーな環境と正反対なアンハッピーな環境が如何に正しいことをすることを阻害し、誇りある行動を取るにふさわしくないかを考えれば、ハッピーな環境を創ることがどれだけ重要かは理解できるでしょう。

レジリエンスを基本とした組織作り

前編の1で不祥事が減らず負のスパイラルが生じている環境の説明をしましたが、それを克服するのが、「レジリエンス」(自己回復力)を高めた組織です。

「法律を完璧に守る。守れないのは厳しく処罰するという、法律は100%守れる(だから失敗したら処罰する)という所与の前提に立つ世界感」を捨てて、「そもそも100%法令遵守ができることはあり得ない(ゼロ・トラスト)。むしろ失敗はあって当然。でもそれを前提に、失敗しても、小さく、早い段階でそれを解決して素早く元に戻っていく。そして失敗前よりも結果的により良い世界を創っていく」ことに重きを置くのです。

これは「大きなゴールを設定しつつ、ダウンサイドを小さくする(負のエクスポージャーを減らす)」(ナシーム・ニコラス・タレブ)ことにもつながります。

そういう世界観とそれに基づく我々の行動がコンプライアンスの世界にも強く求められるようになっているのです。

人生の多くが失敗や試練、困難からしか学べないように、組織においてもそれは同じなのです。これを別の言葉でいえば、「免疫力の高い組織を作っていく」ことが求められているということもできるでしょう。コロナを例にとっても、感染しないことが大前提ではなく、感染しても大きなことにならない、人にうつさない、そして素早く立ち直って、個人の活動もビジネスも継続させる。これが「免疫力の高い組織」なのです。こういう組織に向けて、我々はビジネスもコンプライアンスも行動も変えていく必要があるのです。

ワークライフコンソリデーション

ハッピーな環境を求めていくと、どうしても会社生活だけではなく、プライベートの過ごし方まで目くばせする必要が出てきます。我々が考えていかなければいけないのは、会社とプライベートは別、というように、この二つを分離するのではなくて、両方を融合、統合して、より良いプライベートを作り、より良い会社の活動していく、この両者を共に高めていく視点です。

昭和の時代には、長らくプライベートも会社の延長となっていましたが、これからは、どちらかの延長ではなく、両者を活かしつつ「両者を融合・統合」するという、1つ上の視点で、会社とプライベートを同時に考えていくことが不可欠です。これを私は、「ワークライフバランス」ではなく、「ワークライフコンソリデーション」と名付けていますが、不祥事を減らすために目の前に見えていることのみに取り組むのではなく、複眼的俯瞰的な視点と視野から、全方位的にビジネス・パーソナルライフを見直していくことが求められているのです。

ゴールデンペンタゴン

以上のような、エモコンの特徴、すなわち① ゴールの設定、② ハッピーなマインドを醸成、③ それを支えるハッピーなマインドの職場環境を創造、④ 知識だけではなく、体験経験を重視、そして⑤ ポジティブな評価(④、⑤は前編で紹介)をコンプライアンスでも重視することを、私は「ゴールデンペンタゴン」と呼んでいます。従来は「不正のトライアングル」に見るように、不正を防ぐには何が原因か? ということがもっぱら重要視されていましたが、ゴールデンペンタゴンは、むしろ「正しいこと」「誇りある行動を取る」ためには何が必要か? という真逆の視点でコンプライアンスにもアプローチするのです。

図:ゴールデンペンタゴン

エモコンを支える「3軸」

このように、「正しいことをしよう!」とするエモコンのパラダイムは、旧来型の「不正をするな!」パラダイムとは、その目指すところも理論も大幅に異なっています。

この点をさらにわかりやすく説明するために、以下では内部統制という具体例を取りながら考えてみましょう。

内部統制とエモコンは何が違うのでしょうか?

実は、内部統制も近頃は大きな変化を迎えています。

COSOフレームワークが、内部統制の最も有名な指針ですが、内部統制とは、もともとは「事業体の取締役会、経営者およびその他の機関の構成員によって実行され、業務、報告およびコンプライアンスに関する目的の達成に関して合理的な保証を提供するために整備された1つのプロセス」をいいます 1。

このフレームワークでは、当初は3つの目的と5つの構成要素から、そして、2004年からは、業務の有効性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守、戦略の4つを目標に、統制環境、リスク評価、統制活動、情報および伝達、モニタリング、目的設定、イベント識別およびリスク対応という、8つの構成要素に増やして内部統制を捉えてきました。

そして、COSOフレームワークは、さらに2017年に改訂され、5つのカテゴリと20の原則で表すとともに、ERM(エンタープライズリスクマネジメント)を守りの観点から強調するだけでなく、リスクを管理するうえで、特に① 組織のカルチャーを理解すること、② 戦略やビジネス目標の達成を目的として行うこと、③ 価値と紐づけること等が強調されるようになったのです。

このように、COSOフレームワーク自体が進化していることは良いことですが、問題は、まだまだ一面的にしかすぎないことです。

たしかに、改訂COSOフレームワークでは、4つの目標から8つの構成要素にとどまらず、目標の達成や価値と紐づけるところまで広がりました。

もっとも、エモコンは、さらに広くかつ複眼的視点から物を捉えています。

一番の違いは、エモコンは「3軸」で物を考えるという発想です。

まず主軸はあくまでゴールです。

それを具体的に現場で支えるのが、エモコンの発想を取り入れた内部統制でしょう。しかし、これだけだと、悪魔の囁きには勝てない。だから、もう1つの側軸として抵抗力・免疫をも高める側軸、つまりエモーショナルマインドとハッピーな状況を継続させる環境を用い、かつ体験重視型の研修を重視するのです。ここでいう環境とは「統制環境ではなく」あくまで「マインドの環境整備」にほかなりません。

つまり、エモコンは、より組織で働く個々人に着目して、そのマインドを新しい時代にふさわしいものへと進化させることに重きが置かれているのです。

これを、先ほどの「ゴールデンペンタゴン」と合わせると、以下のような図になります。

図:エモーショナルコンプライアンスを支える3軸とゴールデンペンタゴン

このように、エモコンは、現状の内部統制をないがしろにするものではなく、さらにそれを進化させるために、主軸、側軸という「3軸」を使って、しかも、その3軸を由来とする施策をすべて「重ねる」ことによって、結果的には、内部統制「をも」より高めていくものとなっていくのです。

その意味で、エモコンが、今までのコンプライアンスや内部統制と異なり、複眼的・俯瞰的視点から、組織で働く人そのものに焦点をあて、かつ人のマインドの使い方に強くフォーカスする施策と捉えるものだということが、現状の施策と比較して、さらに良くおわかりになったのではないかと思います。

研修の在り方について

さらに、エモコンの特徴を述べるとすれば、研修方法が今までのコンプライアンス研修とまったく異なるということです。

冒頭で述べたように、現状のコンプライアンスにおいて、もっとも大切なのに力を注がれていない点に「限定された倫理性」の克服があります。

「わかっちゃいるけど、実際には頭で理解していることと違うことを行ってしまう」点を克服するキーポイントは、研修に「イメージを使うこと」そして「臨場感」を高め、「(疑似的な失敗や成功を通じて)体験」で問題を克服することです。

そもそも我々は、「イメージの限界」が「マネージの限界であり」、イメージなくしてマネージなし」なのです。その意味で、単に、正しいことを知識で覚えるのではなく、それを行った際の疑似体験を通じてビビッドにイメージできる力を研修のなかでつけていくことを目指します。まさにイメージトレーニングをエモコン研修に利用するのです。

正しいことをすると、どんな気持ちになれるのか、それを具体的にはっきりとイメージができない限り、悪魔の囁きに負けずに正しいことや誇りある行動を貫き通すことはできません。

私は、2019年3月から、イメージトレーニングの一環としてVRを使用していますが、それは、まさにVRが臨場感を高めるもっとも優位なテクノロジーだからです。

いま、エモコンのVRは、コロナ禍にも鑑み完全オンラインでも臨場感を維持できるようなものへと進化を遂げようとしています。ぜひ一度体験してほしいと思います。

しかし、臨場感を高めただけでは、まだ足りません。実際に、悪魔の囁きに負けそうになって判断がブレる時に、どう思考して、その壁を乗り越えていくか、この思考プロセスを磨くトレーニングをさらに行わなければならいのです。これが私のいう「倫理トレーニング」です。

正しいことは、単に理論や知識だけでは行えません。それを行い続けるには、技術・ノウハウも必要なのです。

そのような技術も学びながら、疑似体験で失敗や成功を重ねて、よりよい思考ができるような倫理トレーニングは、まさにレジリエンスを基礎においた、新しい研修スタイルです。

倫理トレーニング、略して倫トレは、私が実施しているエモコン独自のトレーニングです。

頭ではわかっていても、実際にその通り行動できないという認識と行動のギャップを埋めるために、白とも黒ともつかないグレーの問題に対処し、そこで、正しい答えを見つけるのではなく、「なぜそう結論付けたか?」「その結論に至る判断のどこに問題があるかないか?」に着目して、実際の行動につながるまでの思考プロセスを磨きます。

従来のディスカッション研修と似ているようで大きく異なる点は、次の4点です。

- 講師の私と受講者があくまで1対1で問題の回答についてやりとりをします。その過程で私は、あくまで答えを伝えるのではなく、「なぜそう考えるか?」「反対の意見もあるが、それについてどう反論するか?」「正しい、正しくないという以外に、何か別の解決方法を見つけることはできないか?」という点を繰り返し質問することによって、受講者自らが答えを導くことを主眼とします。いわば、ティーチングではなく、コーチング形式で、研修を進めるのです。

- したがって、研修では、理想の答えを敢えて設けず、むしろ、判断プロセスへのアプローチの見直し・振り返り、考え方の柔軟性について学ぶことに主眼をおきます。また、受講者の意見が割れることで、単に自分と違った意見を非難するだけではなく、「どこがどう違って、どう考えれば、そうなるのか?」という違った意見の思考過程についても、理解を深めることを大切にしています。

- ディスカッション研修のように、過去に自社であった不祥事をテーマにすることなく、むしろ「大きな問題とはなっていないけれど、何となく皆がおかしいのでは?」と思っているテーマや事象(これを「あるある問題」と呼んでいます)を取り上げ、また、自社の業界以外で起こった事例も加味して、5〜10問前後の例題をテーマとして取り上げます。

- 最終的には、多くの視点、オプションを持ちながら、判断に窮するような問題でも、「わからない」ですませることなく、少なくともセカンドベストの答えが出せる訓練を積んでいくことを目指します。

「私用携帯を会社で充電することは問題あるか?」「会社のPCでコンサート予約をすることの可否」や「テレワーク中の私用の可否」という初歩的な問題から、実際に悩ましい具体的な事例まで取り上げます。

たとえば、「自社の部長が重要取引先の部長に対して、個人的に高額な旅行券を会社負担で送ることの是非」等について、具体的な事例問題にして、実際には、もう少し複雑な背景事情も取り入れながら、正しいとも正しくないとも、どちらでも結論があり得るような問題について、一緒に検討を重ねていくことによって、「正しい行動は、理論だけでは必ずしも成しえない。それに到達するまでの技術やノウハウも必要」ということを学ぶのです。

まとめ

ブラックスワンがあらゆる側面で起きる現在、コンプライアンスも一度すべてを見直し、新たな切り口から新たな取り組みを行っていくことがいま、まさに求められています。

これまでに、多くの上場企業やベンチャー企業でエモコン研修やその要素を取り入れた役員研修を行い、おかげさまで好評を得てきました。

機会がありましたら、ぜひ、エモコンに触れ、皆さまの社内でも「新しいコンプライアンス」態勢を創る一助にしていただければ幸いです。

なお、本稿をより詳細に解説した記事としては、「エモーショナルコンプライアンスの理論と実践」(BUSINESS LAW JOURNAL(2016年12月号~2018年1月号))があります。また、来春にはエモコンの理論と実践をさらに最新化した書籍も出版の予定です。そちらも併せて参考にしてみてください。

-

COSO トレッドウェイ委員会支援組織委員会「内部統制の統合的フレームワーク」(2013年5月公表) ↩︎

増田パートナーズ法律事務所