改正健康増進法と職場の受動喫煙対策

第5回 企業を悩ます「加熱式タバコ」 専門家が勧める対応のポイント 従業員の「配慮」の気持ちを受け止めて禁煙サポートにつなげる

人事労務

シリーズ一覧全7件

2020年4月に迫る改正健康増進法の全面施行に向けて、全国で受動喫煙対策が進むなか、企業や飲食店などの担当者を悩ませているのが「加熱式タバコをどう扱えばいいのか」という問題です。

加熱式タバコについては健康リスクに不明な点が多いとして、国の改正健康増進法でも一部の例外的扱いが認められました。しかし、WHOは2019年7月下旬に公表した報告書のなかで、「新型タバコからは明らかに有害物質が出ている」とし、「従来のタバコ製品と同様に規制されるべき」との見解を示しました。

国際的なタバコ規制の枠組みで、加熱式タバコを特別扱いしない流れが形成されつつあるなか、日本企業には今どのような対応が求められるのでしょうか。

加熱式タバコ研究の第一人者である、田淵貴大氏(大阪国際がんセンター がん対策センター 疫学統計部 副部長)に聞きます。

実はわかっていることも多い加熱式タバコのリスク

日本国内で急速に普及している加熱式タバコについてお伺いします。社内の受動喫煙対策を担う企業の担当者はもちろん、医学界からも「加熱式タバコをどう扱っていいのかわからない」という声を聞きます。

確かにそうですね。僕のところにもたくさんの問い合わせが入っています。

加熱式タバコの広告には「有害物質が大幅に低減」などと謳われています。加熱式タバコは紙巻タバコに比べて健康リスクが少ないと考えてよいのでしょうか。

いいえ。加熱式タバコにも、紙巻タバコと同じように何千種類もの化学物質や、多くの発癌性物質が含まれていると考えられます。加熱式タバコは発売されてから、まだ間もないため、現時点で網羅的な分析はなされていません。ただし、主要な発癌性物質や有害性物質に関する研究は出ています。

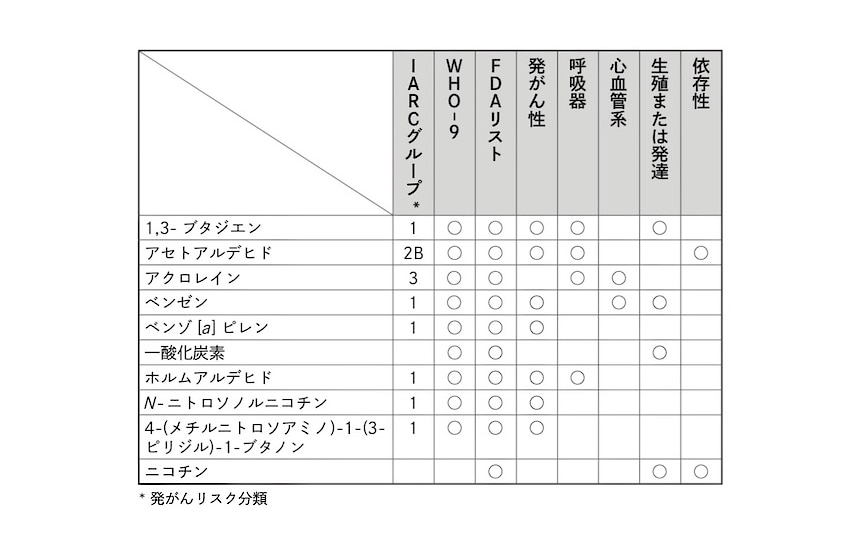

紙巻きタバコや加熱式タバコに含まれる有害物質(※)の一覧とそのリスク

※国際がん研究機関(IARC)や世界保健機関(WHO)がタバコに関して研究および調査すべきと指摘する代表的な有害物質

1つひとつの有害物質について、紙巻タバコと加熱式タバコを比べると、量の違いがあり、多い物質も少ない物質もありますが、ほぼ同じような種類の化学物質が出ているということはわかっています。

日本の保健医療科学院の欅田ら研究グループの実験結果 1

によると、紙巻タバコ1本あたり、ニコチンが2100μg出ているのに対して、アイコスのスティック1本あたりではニコチンが1200μg出ていることがわかりました。ニコチンに限らず、多くの種類の有害物質が加熱式タバコからも検出されたという事実が重要です。

紙巻タバコと加熱式タバコから出る有害物質の量の比較(1本)

| 基準となる紙巻タバコ | アイコス | |

|---|---|---|

| ニコチン | 2100μg | 1200μg |

| 一酸化炭素 | 33mg | 0.44mg |

| ベンゼン | 110μg | 0.66μg |

| ホルムアルデヒド | 41μg | 4.8μg |

| タバコ特異的ニトロソアミン総量 | 838ng | 70ng |

| グリセロール | 1800μg | 4000μg |

| 粒子状物質総量 | 34mg | 39mg |

出典:Uchiyama S, Noguchi M, Takagi N et al. Chemical Research in Toxicology 2018; 31: 585-593.

Bekki K, Inaba Y, Uchiyama S, Kunugita N. Journal of UOEH 2017; 39: 201-207.

紙巻タバコに比べて、アイコスではニコチンが900μg減っています。これはタバコを吸う人にとってメリットと言えるのではないでしょうか。

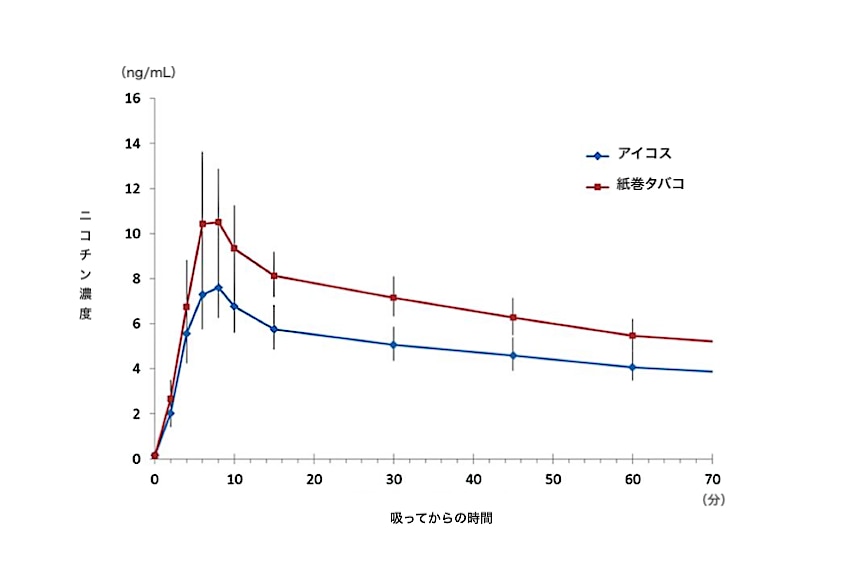

紙巻タバコと加熱式タバコの比較については多くの研究があり、アイコスに含まれるニコチンの量は、紙巻タバコの約60〜約80%でした。ニコチンの量は減っていますが、アイコスと紙巻タバコを吸った場合の体内のニコチン濃度の推移について、フィリップモリス社が研究結果を報告しています。グラフの縦軸はニコチンの血中濃度、横軸はタバコを吸ってからの時間を表しています。

血中ニコチン濃度の推移

グラフの形をみてください。アイコスと紙巻タバコでは、吸った後の血中ニコチン濃度のグラフがほとんど同じ形をしています。つまり、ニコチンはアイコスでも紙巻タバコと同じように体内に吸収されていくのです。そこからわかることは、アイコスでも紙巻タバコと同じようにニコチン依存症が維持されるということです。

では、ニコチン依存症以外の加熱式タバコの健康リスクについて、わかっていることはあるのでしょうか。

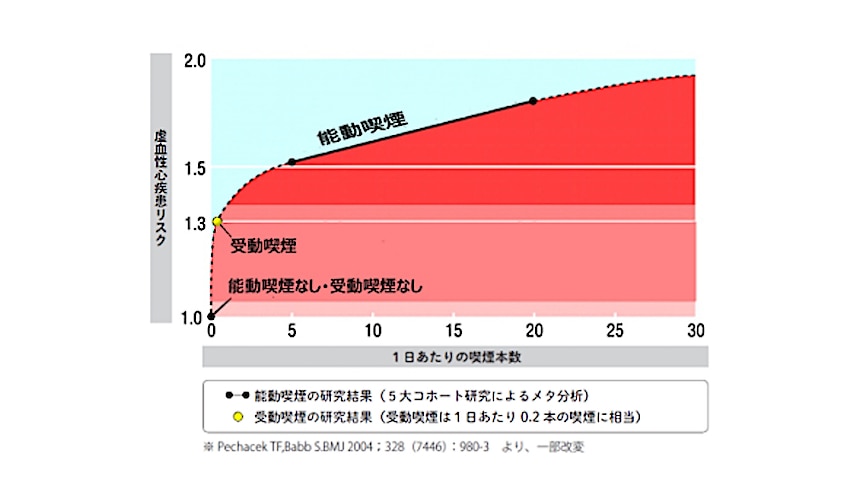

加熱式タバコの健康リスクを理解するのに、長年にわたって蓄積されてきた紙巻タバコの研究成果が役に立ちます。タバコを吸っている人はたとえ喫煙本数を減らしたとしても、心筋梗塞や脳卒中といった重篤な循環器の病気になりやすいことがわかっています。

図を見てください。1日20本の紙巻タバコを吸う人は、タバコを吸わない人に比べて、虚血性心疾患のリスクが1.8倍高くなります。では、喫煙本数を4分の1の1日5本に減らしたらどうなるでしょうか。その場合のリスクは1.5倍です。喫煙本数を減らしても虚血性心疾患リスクは依然として高いままです。

1日あたりの喫煙本数と虚血性心疾患リスク(紙巻タバコ)

そのほか、肺癌リスクの研究からは、喫煙本数の多さより、喫煙期間の長さの方がよりリスクを高めると明らかになっています。喫煙本数を減らしたとしても、喫煙期間が長ければ癌にかかるリスクは大きいのです 2。

これらの情報から総合的に考えると、加熱式タバコの健康リスクは紙巻タバコよりも低いとは言えない、と考えられます。

5月には、アメリカでもアイコスの販売が開始されるという報道がありました。

アメリカでは当初、フィリップモリス社からアイコスを従来のタバコよりも害が少ないタバコ製品(MRTP)として販売するための申請がなされました。フィリップモリス社は、従来からの紙巻タバコと比べてアイコスの害が少ないことを証明するために多くの実験研究の資料を提出し、米国食品医薬品局(FDA)の専門家がそのデータを吟味しました。そして、「紙巻タバコよりもアイコスの方が健康影響が少ないとは言えない」とのFDAの専門家らの判断が示され、MRTPとしては認められていませんでした。

今回、アメリカでも販売されることが決まったアイコスは、MRTPとしてではなく、従来どおりの「タバコ」として扱われます 3。この経緯について理解することは、加熱式タバコの位置付けを理解してもらううえで非常に重要だと思います。

社内禁煙と加熱式タバコへの対応

加熱式タバコに切り替えた人に対して、企業はどのように対応すべきでしょうか。

紙巻タバコを吸っていた人が加熱式タバコに切り替えた場合、その多くは「他人や自分の健康に配慮したい」という動機を持っています。

私は加熱式タバコに切り替えても健康上のメリットはないと考えていますが、それでも、加熱式タバコにスイッチしたことを、まずは否定しないようにしてほしいと思います。紙巻タバコを吸っていた人の「配慮した」という気持を受け止めることを第一ステップとして、信頼関係を築いた後に加熱式タバコの害について理解してもらい、加熱式タバコもやめてもらうというようにサポートしてもらいたいですね。

資本金5,000万円以下の個人または中小企業で、客席面積100平方メートル以下の既存の飲食店、つまり小規模の既存飲食店について、2020年4月に全面施行される改正健康増進法では、経営判断によって加熱式タバコ専用の喫煙室の設置を選択することができます。

改正健康増進法のルールは非常に複雑です。加えて、各都道府県や市町村が独自に決めた受動喫煙防止条例のルールが上乗せされます。たとえば、東京都の条例では、従業員を雇用する飲食店は屋内全面禁煙にする必要があります。

加熱式タバコ専用喫煙室を設置する場合には、未成年者を立ち入らせないなどのすべてのルールを満たした運用方法を実行しなければ従業員から法律違反を指摘されたり、客からクレームを付けられたりすることとなるでしょう。各企業が信頼を保ち、法律施行後にトラブルにならないようにするための最も良い方法は、屋内を全面禁煙にすることだと言えます。そうすれば、複雑なルールにより違法状態となってしまうリスクを避けることができるからです。

喫煙室を設置する際には、室外への煙の流出措置をとる必要があるとされていますが、そもそも煙の流出を防止することは技術的に可能でしょうか。

たとえば、紙巻タバコに関してですが、イタリアやフランスは法律で喫煙室の基準を定めています。しかし、それはほぼ満たすことができないほど厳しい基準であるため、実際には喫煙室はほとんど設置されていません。

それはある意味で良い対応です。そこには「これくらいやらなければ人を守れない」という意思があるからです。でも、日本では「分煙でいい」という誤った認識がすでに広まっていて、そこが1つの攻防のラインになってしまいました。さらに、その攻防ラインのど真ん中に投入されたのが、加熱式タバコです。

しかし、加熱式タバコの規制を緩めてしまえば、加熱式タバコがさらに蔓延する温床になり得ます。そこは緩くすべきではないと、僕は思っています。

タバコ問題では、往々にして喫煙者と非喫煙者の対立軸で語られ、感情的な対立が生まれます。気がつくと議論が一歩も進んでいないということがしばしば起こります。問題を前進させていくために何が必要でしょうか。

いろいろなステークホルダーに集まってもらって、きちんと議論をしていくしかないと思っています。ステークホルダーには、タバコを吸わない人はもちろん、吸う人も含まれます。

僕自身のスタンスは実は「中間」なんです。なぜなら、タバコをゼロにできるとは思っていませんから。たとえ法律でタバコを禁止できたとしてもゼロにはなりません。ですから、人にまったく迷惑をかけず、危害を与えないようにタバコを吸うのであれば構わないと思っています。しかし、それはとても難しいことです。路上であったとしても、そのタバコの煙が漂って狭心症患者にたどり着き、発作を誘発してしまうこともあるのです。本当の意味で人に迷惑をかけず、危害を加えないようにすることはかなり困難です。

ある程度時間をかけて、丁寧に議論を積み重ねていくことが必要なのでしょうか。

そうですね。皆さんとしっかり議論して、屋内全面禁煙を目指していきたいと思います。

日本最大の「危険因子」タバコ問題への挑戦

田淵先生がタバコ対策に強く関心を寄せられたきっかけは何ですか。

2011年に大阪国際がんセンターに就職してすぐ、上司が「君の担当はタバコ対策と肝炎対策ね」と言ってくれたからです。しかし、優先順位に応じて肝炎対策よりもタバコ対策の方に重きを置いています。タバコ対策という優先順位が高い対策を仕事にしてくれたので、ありがたくやらせてもらっています。

タバコ問題への意識は、大阪国際がんセンターに就職される前からお持ちだったのですか。

いえ、就職する前は特別に強くは認識していませんでした。タバコ問題は、重要なのにそうではないかのように思わされがちで、隠された課題なんです。しかし、タバコ問題に熱心に取り組んでいる先生がいたおかげで、タバコ対策を始めやすかったですね。

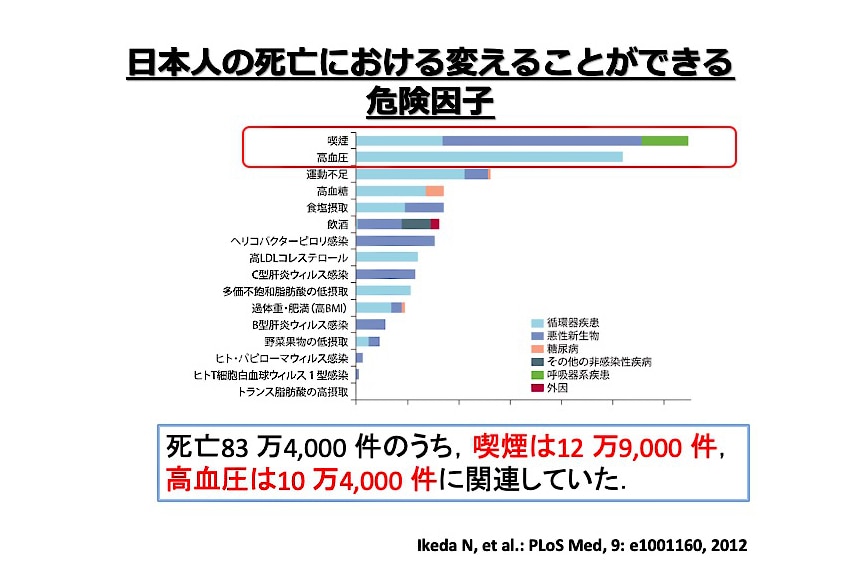

「日本人の死亡における変えることができる危険因子」のうち、最大のものがタバコであるというデータがあります。国も、優先順位をトップに位置付けて対策を推奨しています。

改正健康増進法をきっかけに、「働く人を守る」という共有認識が広がっていくと素晴らしいですね。

そうですね。人を守る、従業員を守るために企業が果たす役割は非常に大きなものだと思っています。

(取材・文・写真:BUSINESS LAWYERS 編集部)

- 参考文献

- 新型タバコの本当のリスク アイコス、グロー、プルーム・テックの科学

- 著者:田淵貴大

- 定価:本体2,200円+税

- 出版社:内外出版社

- 発売年月:2019年3月

-

Uchiyama S, Noguchi M, Takagi N et al. Chemical Research in Toxicology 2018; 31: 585-593.

Bekki K, Inaba Y, Uchiyama S, Kunugita N. Journal of UOEH 2017; 39: 201-207. ↩︎ -

Leffondre K, Abrahamowicz M, Siemiatycki J, Rachet B. Modeling smoking history: a comparison of different approaches. American Journal of Epide- miology 2002; 156: 813-823. ↩︎

シリーズ一覧全7件