広告出稿による思わぬリスクやブランド毀損を避けるために 「広告品質のダイヤモンドの取り組み」を発表したヤフー株式会社 中村 茜氏にきく広告主が留意すべきポイント

危機管理・内部統制

近年、インターネット広告の技術進歩により、広告効果を最適化したりユーザーとの新たなコミュニケーションを実現したりするような広告手法が出てきています。一方、非常に多くの掲載面に対して一括での広告配信が可能となったことなどにより、広告主がすべての広告の掲出先を把握することが難しくなり、公序良俗に反するサイトをはじめ、意図しない掲載面に広告が載ってしまうという問題も生じています。

2018年に騒動となった「漫画村」をはじめとする違法アップロードサイトの問題では、そうしたサイトに広告を掲載していた広告主への批判が報じられるなど、広告主は出稿する広告の内容だけでなく、掲出先の選定にも留意する必要があります。

本稿では、2019年5月にヤフー株式会社が発表した「広告品質のダイヤモンドの取り組み」1 についてマーケティングソリューションズ統括本部 ポリシー室長として策定を主導し、広告ガイドラインの作成やインターネット広告の健全化に従事する中村 茜氏に、取り組みの内容や、広告主が出稿時に留意すべき点、および同氏が考えるインターネット広告業界のあるべき姿についてききました。

広告主が留意すべきインターネット広告の課題

近年、広告の表示回数やクリック数を不正に水増しする「アドフラウド(広告詐欺)」をはじめとして、インターネット広告に関する課題について耳にすることが増えてきました。現在はどういった問題が顕在化していますか。

おっしゃるような「アドフラウド」の問題に加え、「ブランドセーフティ」、「ビューアビリティ」が大きな課題として認識されています。

アドフラウドは、広告主が広告出稿にかける費用を不正にだまし取ろうとする手法です。たとえば、本当であれば人間が広告を見てクリックをすることで出稿主に広告費が課金されるべきところ、botをはじめとした機械がクリックすることで、人間によるクリックのように偽るケースがあげられます。

違法サイト等に広告が掲載、配信されてしまうことで、違法な業者へ広告費が流出してしまったり、広告主のブランド価値が毀損されたりすることがブランドセーフティに関する課題です。近年、特にこのようなサイト等へ広告が掲載されることのないように、広告主、広告関連事業者等が様々な取り組みを行うようになってきています。

また違法なサイトではなくても、広告主の業種や商品特性と掲載面との組み合わせが良くないために、特定の配信面への広告の掲載を避けるケースもあります。たとえば、お酒に関するコンテンツが表示されている掲載面には、車の広告を出すことを避けるといったケースもあるでしょう。ブランドを作り上げていく各企業によって考え方が異なるところですが、こうした点も含めてブランドセーフティの問題として語られることがあります。

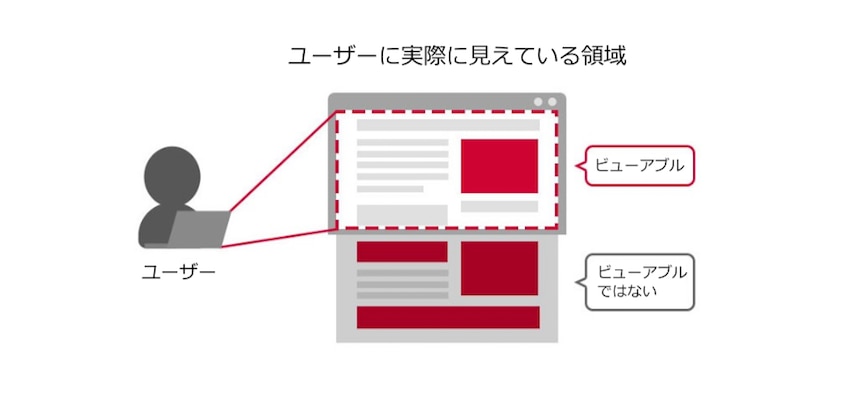

ビューアビリティとは、配信された広告が、「ユーザーが見られる状態にあるかどうか」を示す概念です。あるページにユーザーが訪れた際、画面上はページの上部までしか表示されず、下のページにある広告がまだ見られない場合でも、広告が表示された際と同等に1インプレッションとしてカウントされます。それに対し、最近では、該当の広告が実際に見られる状態にあったかどうかをもとに「ビューアブルインプレッション」を計測しようという考え方が、業界内でも広がっています。

こうしたインターネット広告の課題については、当社のような広告サービスの提供側に加え、広告主のみなさまも課題として感じられているという調査報告も目にしています。多くの広告を出してたくさんのインプレッションが発生しているのに、購買などの成果に結びつかないなどの課題意識をお持ちの広告主もいるようです。

また同様の課題については、日本だけではなくグローバルでも同じように認識されています。海外では広告掲出面をはじめ、デジタルサプライチェーンの健全化を目的とした認証制度の普及が進行しています。各国によって制度に多少の違いはありますが、認証制度を取っているところとしか取引をしないなど、広告関連事業者や掲載面を選定する際のひとつのポイントになっているようです。

ただ、そうした認証制度は日本にはまだありませんので、今回、当社がリーダーシップをとり、インターネット広告の健全化へ取り組みたいという考えに至りました。

事業推進本部 ポリシー室長 中村 茜氏

広告品質における「3つの価値」と「6つの対策項目」を策定

「広告品質のダイヤモンドの取り組み」について、課題の選定や定義の策定はどのように行われましたか。

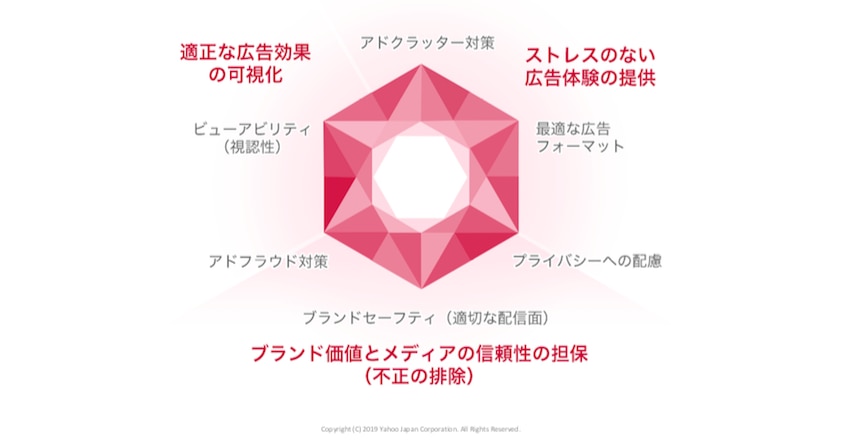

「広告品質のダイヤモンドの取り組み」では、広告品質に関するグローバルスタンダードを参考に、広告品質における3つの価値と6つの対策項目(広告品質のダイヤモンド)を独自に定義しています。価値や対策の絞り込みに際しては、考えられる課題をあげだしたうえでグルーピングし、広告主はどこに価値を見出すのかを検討しました。

(赤文字が広告品質における3つの価値、黒文字が6つの対策項目)

策定された価値や対策をもとに、これまで具体的にどういった取り組みをされてきましたか。

6つの対策項目のうち必要なものについてはガイドラインを設けています。広告配信面の仕様や禁止事項等については「広告品質のダイヤモンド」の提唱以前から、ガイドラインがありましたので、それにもとづいたシステムによる対応や、人の手による審査も継続して行ってきています。

しかし、たとえばアドフラウドについては、悪意のあるサイト運営者によることもあれば、第三者が不正なボットをサイトに仕込むこともあるなど、手法が多岐にわたります。かつ手口も日々、巧妙化しているため、従来の方法だけで対応しきることはなかなか困難です。そのため新しい手口に対しては、都度適切な対策を考え、実施しています。

またブランドセーフティに関しては、1つの広告を掲載するまでに多くのステークホルダーや業者が絡んでいることから、実際の掲載面を確認することが難しいケースもあります。配信手法、配信面ともに続々と生まれてくる中で、そのすべてを人の目でチェックするのは現実的ではありませんので、システムを活用し、問題の発生を未然に防いでいくことに注力をしています。

広告出稿によるリスクやブランド毀損の定義は企業によって異なるもの

広告主として出稿先の媒体を選定するうえで、ここまでで伺ったようなインターネット広告の問題を避けるためには、どのような点に気をつけるべきでしょうか。

ブランドセーフティについてお話した際にも述べましたが、企業やブランドによって何をリスクとするかは異なります。どういったケースが価値の毀損につながるのか、どういった掲載面を避けるべきなのかなどは、各企業できちんと考える必要があるでしょう。

広告会社や代理店を通して出稿する場合は、その担当者に自社で定めた要件を正確に伝えることも重要です。当社をふくめた広告配信事業社についても、安全性に対して適切に取り組んでいるかを確認することが肝要だと思います。

また出稿した広告がどこに掲載されているのかを、自身で管理する意識も大切ですね。すべての広告について掲載状況を把握することは難しいケースもありますが、実際にどこに掲載されたかがまったくわからないということでは、後々、問題になりかねません。掲載後のレポートで確認するなど方法は様々考えられますので、まずは管理の意識を持つことが重要だと思います。

インターネット広告業界を、ステークホルダーにとって有益で健全な環境に

インターネット広告の品質向上に向けては、貴社のような企業ごとの取り組みに加え、広告主をふくめた業界全体での連携も必要になると思います。インターネット広告業界として、今後、課題に対してどのように取り組んでいくべきだと考えますか。

インターネット広告の品質向上は1社だけでは難しく、まさに業界全体での取り組みが求められます。不正を働く者については業界として退場させるような対応も必要になると思います。

また当社では、媒体社や広告会社による団体、JIAA(一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)に加盟しており、情報を頂くことがあります。そこで得た内容を元にして業界の課題や需要を探り、改善に取り組んだりもしています。

今後、対応を考えている課題はありますか。

今回は広告の掲載面に関わるお話をしましたが、フェイク広告や肖像権、著作権の侵害といった、広告の内容自体の健全性に関わる問題にも対策の必要があります。今後も引き続き重要課題として、審査をはじめとした取り組みを行っていかなければならないと思っています。

インターネット広告の品質向上にむけた、今後の展望を教えてください。

インターネット広告は少額から出稿できるものもあり、企業規模に関わらず、また日本全国どこからでもたくさんの人に情報を届けられる、とても便利なツールだと思います。そうした多様な広告主による広告を掲載、配信し、ユーザーに有益な情報を届けることは、当社、ひいてはネットの使命だと感じています。

その使命を実現するためにも、インターネット広告業界が、広告主、ユーザー、広告メディアの3者にとってwin-winかつ健全な環境であることが重要です。目先の売上を追うのではなく、環境の整備を見据えたガイドラインを作り、怠ることなくチェックするなど、先々を見据えた長期的な取組みを、今後も続けていきたいです。

(取材・構成・文・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

「広告品質のダイヤモンドの取り組み」(閲覧:2019年7月25日) ↩︎