データサイエンスと企業法務

第2回 マシーン同士で契約交渉が完結 マイクロソフトのデータサイエンティストが描く法務と世界の未来

IT・情報セキュリティ

シリーズ一覧全2件

お互いの企業のマシーンとマシーンが会話をするだけで、契約交渉が完結する。そんな未来が訪れるかもしれない。あらゆる業務に革新を起こすAIは今、法務部門の業務プロセスのみならず、地球規模の課題へのアプローチをも変えようとしている。「AI for Good」というプロジェクトを掲げ、AIとともにある未来を見据えるマイクロソフトのビジョンを、同社のデータサイエンティスト、ラフール・ドディア氏が語ってくれた。

デジタルトランスフォーメーションの源泉はオペレーター

マイクロソフトのCELA(Corporate, External and Legal Affairs/コーポレート・エクスターナル&リーガルアフェアーズ、通称:セラ)のリーダーシップチームから、ドディアさんが所属するデータサイエンスチームにリクエストが降りてくるということを伺いました。では、逆にビジネスの元になるような気づきをデータサイエンスチームの側からボトムアップでリーダーシップチームに上げていくような流れはあるのでしょうか。

そういった事例は、たくさんあります。というのも、デジタルトランスフォーメーションの源泉となっているのが、まさにオペレーション業務の方々です。たとえば、請求書やNDAの処理や文書の管理などを担当されている方々ですね。

彼らは常に「こうやったほうが効率的なのではないか」、「これは機械がやったほうが早くできるのではないか」という意見を上げてくれます。そして、そこから新たなプロジェクトがスタートするということが、非常に多くあります。これこそ真のボトムアップのプロセスと言えます。

そのような精神は私たちのリーガルチームのデータサイエンティストにも共通しています。既存のプロセスについて、「このプロセスをこう変えて、それを機械にやらせれば、2日かかるものが1分で終わるのではないか」というように、彼らは日々効率の改善を行ってくれています。

データサイエンス&AIチーム シニアディレクター ラフール・ドディア氏

優れた、質の高い、関連性の高いデータがすべて

日本では今、リーガルテックが普及し始めていますが、導入を検討する企業がある一方で、なかなか踏み出せない企業が多いのも実情です。業務効率化を進めていきたいと考えている法務担当者は、どのようなところから着手していくべきでしょうか。

CELAはリーガルテックのカンファレンスにも参加して、いろいろな方々とコミュニケーションをとっています。その中で私は、様々な活用パターンが生まれつつあると感じています。「まずは試してみる」ためにも、優れた、質の高い、関連性の高いデータ収集から始めることから着手するべきです。

どのようなデータサイエンスも、アナリティクスもAIも、すべてはデータに依存しています。私たちの場合も、当初はデータがないことが最大の問題であり、課題でした。そのため、データ収集のためのシステムを導入するところから始めなくてはならなかった、というのが正直なところです。

しかし、新たなシステムを導入するためには上司、そして社内を説得するという高いハードルが待っています。

まさにそのとおりです。上司に「データが必要なんです」と訴えても、「データはあるじゃないか!」と言い返されてしまうケースがあるのです。その結果、プロジェクトが何か月も遅れてしまうということが、何度も繰り返されてきました。

「データはあるじゃないか」と言われても、それが正確なデータではない、あるいは使える状態、すなわち機械が読み込めるフォーマットではないという場合も多々あります。そのようなときは、一からデータ収集をやり直さなければなりません。つまり、質の高いデータが十分にそろわなければ、プロジェクトをスタートすることができないのです。その点私は大変幸運でした。CELAのリーガルオペレーションのメンバーたちが、データ収集の必要性を十分に理解してくれたため、プロジェクトを進めやすかったですね。

では、私たちはどのようなデータから収集を始めるべきでしょうか。

データ収集を始めるとっかかりとして、私がおすすめしているのが請求書です。請求書には、誰に対して一番お金を使っているのか、この仕事に対して、きちんと質の高い仕事をしてくれているのか、依頼した仕事に対して支払った金額は高かったのか、あるいは、その仕事ぶりは満足のいくものだったので妥当な金額だったか、といったデータが詰まっています。

そのためには、請求書のフォーマットも行われた仕事の明細がわかるようなものが必要になってきます。そして同様に重要なのが、依頼する仕事の内容を定めた指示書です。指示書とそれに対する請求書、それぞれの明細が必要になります。

個々の外部弁護士やサプライヤーにしても同様ですね。X事務所の弁護士とY事務所の弁護士ではどちらが優秀だったのか。そのような質問への答えを得るためには、どうしてもデータが必要です。その答えを得るために、たとえば弁護士の格付けが必要となることもあります。

このようなデータを得るためには、ビジネスプロセス自体を変えなければならないかもしれません。請求方法の変更、あるいはフォーマットの変更も必要かもしれません。サプライヤーや、法律事務所から上がってくるレポーティングの仕組みも変えなければならないかもしれない。こういったすべてのことを、私はやってこなければなりませんでした。

マシーン同士が交渉する未来の契約

法律事務所や、企業の法務部門において最もボリュームのある業務の1つに契約関連業務があります。これに対して、CELAではどのようなソリューションを考えているのでしょうか。

私たちの「コントラクトインテリジェンス」について説明しましょう。契約書について、私たちは3つのソリューションを考えています。

1つ目は、弁護士が過去の契約書を検索できるUIを使うというソリューションです。信じがたいかもしれませんが、過去の契約書から必要な文言を見つけてくるのは、実はなかなか難しいです。弁護士のみなさんも異動したり、入所したり、退所したりということが頻繁にありますよね。ですから、同じ法律事務所の中でもこれまでの契約書の文言とまったく同じものを見つけることは、意外に難しいのです。私たちはそれを検索しやすくする仕組みを作っています。

2つ目は、「契約の修正カタログ」です。これは買い物カゴをイメージしていただけるとわかりやすいでしょうか。さまざまな修正候補のカタログの中から、「これとこれ、あとはこれ」というふうに選び、それを契約書のひな形と組み合わせて各ユーザーに適切な契約を提示していきます。

そして3つ目が、「レコメンデーションツール」です。これはお客様の特性、たとえば業種、業態、規模、売上などに応じて「このようなタイプのお客様の場合には、こういったタイプの修正リクエストが多いです」というように、レコメンデーションを提示するわけです。

法務とAIがより密接に絡んでいく、ニーズが高まっていくと考えられる業務分野はありますか。

最も需要が高いのは、やはり、文書を扱う部分だと考えています。たとえば、あなたがM&Aの作業を進めているとしましょう。デスクには買収先の会社から法務文書が山ほど届きます。そのすべてに目を通して、果たしてこれはリスクが高いのか、高くないのか、ということを判断しようとすると、本当に時間がかかってしまいますよね。そこは、人が手を動かすのではなく、マシーンラーニングやAIのモデルを使って数時間で終わらせる、という使い方があります。

それ以外にも、契約書を見て、ある特定の条項があるか、ないか。あるいは、この文言を追加すべきか、すべきでないか、といったことを判断することも、非常に重要性が高い作業です。そのような業務を行っている企業には、興味を持っていただける領域だと考えています。

もう1つできるのは、ロボットを使って、タスクを自動化していくという考え方ですね。ビジネスプロセス自体を変えて、それまで人がやっていたことをAIのモデルにやらせるというやり方です。

あるいは、ソフトウェアのロボットに、人間と同じように仕事をさせるというやり方もあります。具体的には、画面のクリックやスクロールなどの作業をロボットにやってもらう、などというものです。もちろん、機械に働いてもらったほうが、人間が作業するよりコストが安くて導入がしやすいですね。そういった使い方もあると思います。

そのようなソフトウェアの自動化に加えて、AIが得意とする部分について教えてください。

人がまったく関わらなくて済むような契約交渉でしょうか。それが実現するのは、かなり先の話だと思いますし、そのような話をしてしまうと、きっと保守的な弁護士さんは、恐怖におののいてしまうのではないかと思うのですが。

でも、いつかは起きることでしょう。というのも、契約書の大部分は標準的なもので、条項についても、さほど変わるものではありません。ですので、こちら側のマシーンと、あちら側のマシーンがお互いに話し合い、「これが私たちのデータ共有に関する契約書です」といったように、あるいはマシーン同士で話をしてNDAの交渉を締結させるようなことが、将来的には起き得ると考えています。

また、ブロックチェーンのテクノロジーについては、まだ多くの課題が残っていますが、いたるところで話題になっていますね。

法務にルーツを持つプロジェクト「AI for Good」

ドディアさんが関わっている「AI for Good」とはどのような取り組みでしょうか。

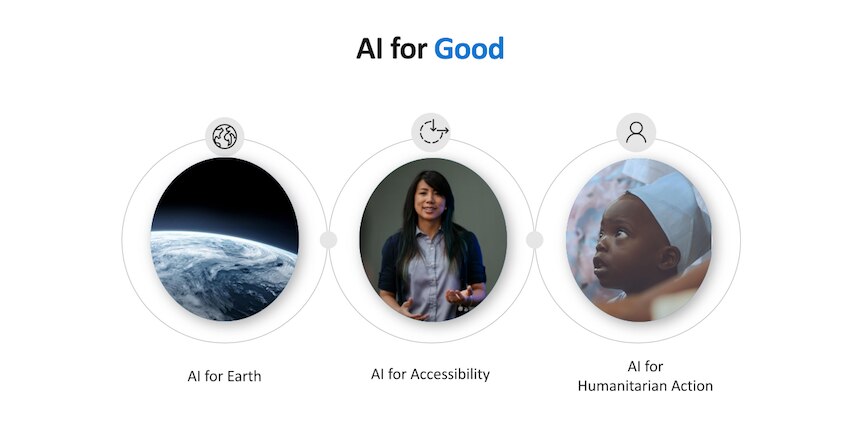

おそらく多くの企業が、テクノロジーを使って人を助けることができるということを示したいと考えていると思います。その中で、マイクロソフトは「AI for Good」というプログラムを推進しています。

私たちは、環境に特化した「AI for Earth」というサステナビリティの問題に特化したプログラムも行っています。また、ハンディキャップを持つ方々が、世界の様々なものごとにアクセスしやすくなるようなアクセシビリティのプログラム「AI for Accessibility」もあります。最近では、「AI for Humanitarian Action」という人道的な活動に関するプログラムもあり、「難民」「子どもの人権」「災害対応」「人権全般」に関わる4つのプログラムを推進しています。

「AI for Earth」「AI for Accessibility」「AI for Humanitarian Action」に加え、2019年7月11日には、

4つ目のプログラム「AI for Cultural Heritage」が発表された。

Microsoft On the Issues

As technology like AI propels us into the future, it can also play an important role in preserving our past

どのような目的意識からこのようなプログラムを推進しているのですか。

理由の1つには、弊社のプレジデントでありCELAのトップでもあるブラッド・スミスの強い希望があります。「AIは危険だ」「AIが人の人生を壊してしまう」という声が、一部の著名な方の中からも聞こえてくることがありますよね。ですが、私たちは、「AIは人の人生をより豊かにできる」「AIは経済発展に貢献できる」と考えているのです。

そのためにマイクロソフトは、透明性を担保した形でプロダクトを開発していきます。その最適なやり方が、AIを作り、それをみなさんに無償で提供していくことだろうと考えたわけです。ブラッド・スミスが、法務部門の責任者であることもあり、これら一連の活動は、当初法務部門の中でスタートしました。もともと法務のAIとして始まったプロジェクトが、より幅広いAI for Goodという形に発展したわけですね。

なるほど。AI for Goodのルーツは法務にあったわけですね。

私たちの組織名は当初、「LCA(Legal and Corporate Affairs/リーガル・コーポレート・アフェアーズ)」でした。ブラッド・スミスがそこに「E」(エクスターナル)という1文字を追加し、「CELA(Corporate, External and Legal Affairs/リーガル・エクスターナル・コーポレート・アフェアーズ)となり、より広い役割を持つようになったのです。

追加された「E」の1文字には、ブラッド・スミス社長のどのような思いが込められているのでしょうか。

それは、リーガルチームのリーダーとして、AIをより広めていきたい、そして、マイクロソフトを信頼に足る市民として認知してもらいたいという思いです。

マイクロソフトは、テクノロジーの世界のリーダーであるわけですから、リーガルテクノロジーにおいてもリーダーであるべきだとも考えていました。そして、このCELAの中に、リーガルテクノロジーやデジタルトランスフォーメーションを推進するためのチームを作ったのです。

そしていよいよ、ドディアさんがマイクロソフトに参加されるわけですね。

はい。このチームをリードするためには、データサイエンティストが必要だろうということで、私が採用され、このチームをいかに設計するかという検討が始まりました。マイクロソフトに入社すると私は、マイクロソフトにおける法務プロセスをつぶさに見るところから仕事をスタートしました。それらのプロセスに対して、どのようにデジタルトランスフォーメーションを適用できるのかというポイントから、すべての検討が始まったのです。

AI for Goodでは具体的にどのような活動を行っているのでしょうか。

このAI for Goodというプログラムでは、毎年、数百万ドルの資金提供を行っていますが、もちろん活動はそれだけにとどまりません。私たちはNGOやNPOなどの組織に対して、アルゴリズムを作成するための専門知識を提供しています。

それらは無償でお使いいただけますが、いくつかの条件があります。それは、「人を助ける」という目的のためだけに使ってもらうということです。作ったアルゴリズムはオープンソースとして活用され、データは誰でも使用可能で、どこからでもアクセスできるものであることも求めています。

なるほど。AI for Goodというプロジェクト名の狙いがよくわかりました。

現在は、先ほどご説明した3つのプログラムが進行していますが、今後もさらに増えていく予定です。

それは楽しみですね。今後もAI for Goodのプロジェクトに注目していきたいと思います。本日はありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。

ラフール・ドディア(Rahul Dodhia)

Microsoft Corporation, Corporate, External and Legal Affairs (CELA)

データサイエンス&AIチーム シニアディレクター

マイクロソフトコーポレーションのデータサイエンス&AI担当シニアディレクターとして、マイクロソフトおよび各パートナー企業に所属する世界クラスの研究者と共同で法務業界のためのデータサイエンスアプリケーションの開発をリードする。同時に、マイクロソフトが担う人道的活動、環境や持続可能な社会へのマイクロソフトのイニシアティブもリードしている。NASAのエイムズ研究センター、アマゾン、エクスペディア、またスタートアップのコンサルティングなどを経て現職。コロンビア大学で数理心理学博士号を取得しており、データサイエンス分野での活躍は20年に及ぶ。

シリーズ一覧全2件