「LegalForce」の正式版リリース、法務レビューの効率化と品質向上をAIで両立

法務部

目次

「膨大な定型業務を抱えていて本来の業務ができない」という課題から、AIを業務効率化に生かしたいと考える法律事務所や企業の法務部門が増えている。

そのニーズを受け、株式会社LegalForce(東京都中央区)が、4月2日、契約書自動レビューソフトウェア「LegalForce」の正式版リリースを発表した。

同社は2018年に約6.1億円の資金調達を実施し、日本国内のリーガルテック企業の中ではトップの実績を残している。すでに約250社が同社のソフトウェアのトライアルを実施し、うち42社から正式版の申込みがあったという。

リリース発表当日に開かれた記者発表会では、自身も弁護士である代表取締役CEOの角田 望氏が、AIを活用した契約書レビューのスピードとプロセスの品質向上の必要性について語った。

事業環境の変化により、「攻めの法務」が求められる現場

発表会の冒頭、代表取締役CEO角田氏が米国のリーガルテックの発展と日本の企業法務の現状について紹介した。

米国では、Kira Systems社やLawGeex社を筆頭に、リーガルテック市場が急速に拡大し、日本の5年先をいっているとも言われている。2019年にSeal Software社が、大企業を主な対象として実施した調査 1 によると、大企業の3分の1が、AIを契約書等の分析・レビューに導入。具体的には、秘密保持契約書(NDA)や定型契約書の用途で用いられることが多いという。

一方、日本企業の法務部門は「定型的な案件に多くの時間を割かれており、働き方について慢性的な課題を抱えている」と角田氏は説明。「弊社でヒアリングしたところでは、業務の約6割が契約書レビューで占められ、レビュー依頼1件を返すまでに5〜10営業日を要している。突発的にM&Aといった戦略案件や不祥事対応などが発生すると、そちらに時間を割くことになるが、日々の契約書審査が滞るとビジネスが止まってしまうため、審査を遅らせることはできない」と課題を提起した。

2018年4月に公表された経済産業省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」で、より戦略部門としての位置付けを強化しなければならないと提言があるように、法務部門には、従来のリスクの回避・統制という「守りの法務」から、事業を推進・実現する「攻めの法務」へ脱皮することが期待されている。まさにAIに代表されるテクノロジーの爆発的な進歩と、グローバルな競争環境の激化により、金融や個人情報をめぐる規制環境も急速に変化するなかで、企業の経営上の意思決定に、法的なリスクや規制上の実現可能性という観点を含める必要性が高まっていることが、その理由だ。新たな役割も求められるなか、AIを活用した業務効率化に注目が集まっている。

スピードだけでなく、レビューのプロセス自体の品質を高めることが必要

営業や事業部門から「今期の売上げ目標を早く達成したいので、契約締結に時間を取られたくない」と急ぎの対応を依頼され、頭を悩ませている法務担当者も多いのではないだろうか。

角田氏は、「法務部門では、たとえば相手方から契約書のひな形が送られてきた時、自社にとって不利な条件にならないように審査をするなど、中長期的なリスクの予防という重大なミッションが課され、高い品質のレビューが要求される」と述べ、レビューのスピードだけでなく、プロセスの品質そのものを高める必要性があることを指摘した。

契約書のレビュー業務は、①リスク検出、②交渉および意思決定という2段階のプロセスで構成されているが、前者は見落としが発生する可能性があり、後者は個々人の経験に依存し属人化しやすいという課題が存在する。

従来は時間をかけて、人が目でチェックするほかに、レビューの品質を高める方法はなかった。角田氏自身も「大手の法律事務所に勤めていた当時は、大量のドキュメントを読み込み、同じようなコメントや情報を再生産する日々に、歯がゆさを感じていた」と振り返る。

「法務部門は向上心が高く、プロフェッショナリズムが強い一方で、RPA(Robotic Process Automation)や、フィンテック、CRM(Customer Relationship Management)などが浸透した他部門と違い、業務の効率化に繋がるテクノロジーがなかった。自社内でシステムを開発するにも、多額の費用がかかりメンテナンスも難しい。LegalForceを通じて、弊社でメンテナンスやデータの分析、AIの性能向上等を一括で提供することで、ユーザーが快適な使用体験をできるようにサポートしたい」と角田氏は意気込む。

法務組織全体にAIを導入すると、契約書のレビュープロセスはこう変わる

法務部門に組織的にAIを導入した場合、契約書等のレビュープロセスはどのように変わるのだろうか。LegalForceの代表的な機能には、下記の図の4つがあげられる。

まずLegalForceは、従来の労働集約的・属人的な業務の課題を解決するような各種機能を搭載している。

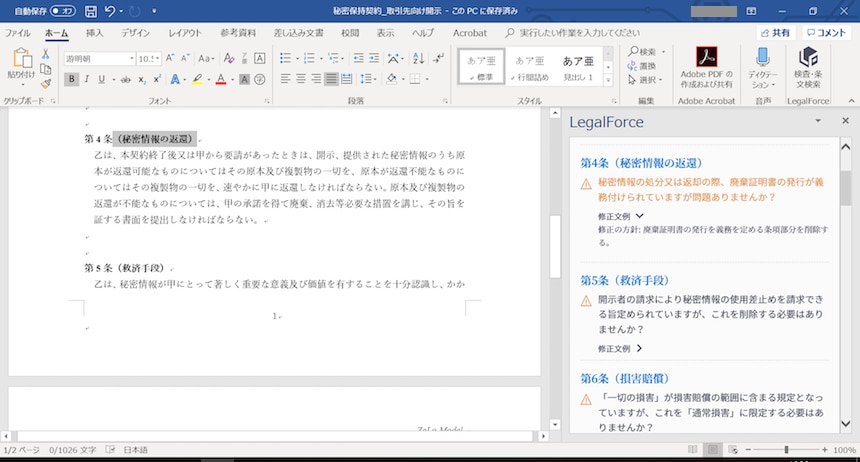

法務部門が事業部門から依頼を受けて、相手方の契約書等のひな形をレビューする際、従来は目視によりリスクを抽出していた。LegalForceの「自動レビュー機能」を用いれば、網羅的なチェックリストと突合し、瞬時にリスクを検出できる。危険な条項を抽出するほか、「暴排条項が抜けている」といった条項の抜け漏れも指摘する。発見されたリスクに対しては、修正例が提案され、編集までスムーズに行える。

条文を編集または追加する際には、「条文検索機能」が役に立つ。データベースに登録した大量の契約書から、たとえば「暴排条項だけ」「損害賠償条項だけ」を検索して見比べることもできる。

契約書のひな形などを直接編集することができる

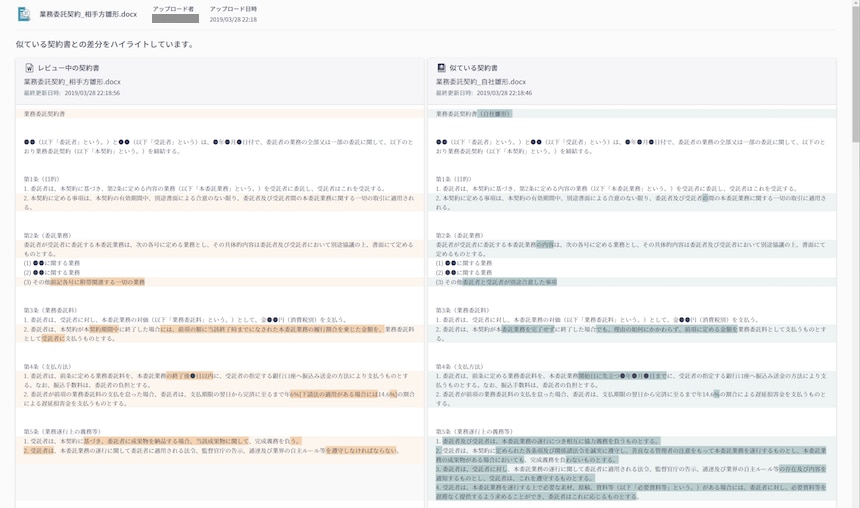

自社内で過去のひな形を「社内ライブラリ」にアップロードすると、記憶に頼って過去のフォルダを遡らなくても、参考となる先行事例をリサーチできる。同ライブラリを活用した「類似文書レコメンド機能」では、AIにより類似の契約書がサジェストされ、過去の修正例と比較しながらレビューすることも可能だ。

差分を確認することができる

また、LegalForceは法務組織全体の生産性を高めるための機能も備えている。

たとえば前述の「自動レビュー機能」を利用すると、誰がどの契約書を何件レビューしたかが自動で集計される(「レビュー数レポート機能」)。メンバーの業務負荷が可視化され、業務内容の偏りの把握にも活用できそうだ。

レビューの品質担保の観点からは、自社のレビュー方針をシステム的に管理・統一するため、チェックリストの各項目について重要度を設定できる機能も魅力的だ(「ポリシー制御機能」)。担当者によって指摘するポイントが異なるといった状況が防げるという。

さらに「LegalForceライブラリ」では、法律事務所ZeLo・外国法共同事業の弁護士が作成したひな形を自由にダウンロードできる。

「LegalForceライブラリは、将来的には法律事務所や企業の法務部門が、垣根を超えてお互いのひな形を持ち寄って、法務部門全体の生産性を向上するような機能に発展させることを考えている。ナレッジを一箇所にまとめることで、似たような業務の再生産を社会全体で減らしていきたい」と角田氏は展望を話した。

今後はユーザーの声を聞きながら、さらに実務の現場に寄り添うサービスを提供

LegalForceは現在、大企業を中心に累計8,000件近くのレビューで利用されている。将来的には中小企業までサービスの裾野を拡大していくという。また、当面は同社の強みである自然言語処理技術を活用し、日本語の法務実務への実装に注力するが、ゆくゆくは多言語への対応も考えている。

レビューの類型については、今のところ秘密保持契約、業務委託契約、人材紹介契約、ソフトウェア開発委託契約など計11類型に対応しており、月に2件のペースで追加されている。近日中に、定期賃貸借契約、労働者派遣基本契約、物流委託契約、販売委託契約、B2B SaaS利用規約などがリリース予定だ。

LegalForceは本記事で紹介した機能を基本料金(ユーザー1人を含む)10万円/月、追加ユーザー1人あたり2万円/月で提供するという。

角田氏は「クラウド型サービスである強みを生かし、ユーザー企業や法律事務所の要望を踏まえて、新技術の導入やフィードバックの反映等、継続的に機能の向上を図り、法務全体の質を高めていきたい」と熱く語った。

(取材・文・構成・編集:村上 未萌、写真撮影:BUSINESS LAWYERS編集部)

-

Seal Software「Major New Legal Industry Study Reveals State of Artificial Intelligence in Contract Analytics」(2019年2月13日) ↩︎

法律事務所ZeLo・外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 訴訟・争訟

- ベンチャー