法務担当者のための日本版司法取引制度 - 企業が平時から準備しておくべきこと

訴訟・争訟 更新

目次

はじめに

ついに、本年6月1日から、日本版司法取引制度(正式名称は「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」といいます)が導入されました。

「司法取引」という言葉自体は、海外の報道や裁判小説でもなじみ深いものです。しかし、日本の裁判員制度と米国の陪審員制度が似て非なるものであるのと同様、日本版司法取引は、我が国の刑事訴訟法1に定められた、れっきとした独自の制度です。

これまで海外がらみの案件のみにおいて配慮すればよかった「司法取引」が、これからは日本独自の制度として、自社内や競業他社間という身近なところで現実に使われる可能性がでてくることになります。特に法務担当者におかれては、そうしたことを想定した深い制度理解が求められます。

しかしながら、司法取引は有事のみに用いられる制度という認識が強いからか、必ずしも日本版司法取引制度に関する正しい理解は広がっていません。有事に用いられるという認識自体は誤ったものではありませんが、日本版司法取引に関するよくある誤解としては以下のようなものが挙げられます。

- 自分の罪を積極的に認めることで罪を軽くしてもらえる

- 大規模な企業カルテルや暴力団がらみの事案などごく一部の犯罪しか対象にならない

- 司法取引は有事のための制度であり、平時の企業運営には影響しない

以下では、これらの誤解を解くとともに、なるべく分かりやすく日本版司法取引制度の概要と企業が取るべき対応について述べます。

日本版司法取引制度の概要

司法取引制度は、被疑者・被告人と検察官が、一定の犯罪について、弁護人の同意があることを条件として、被疑者・被告人が他人の刑事事件の解明に協力するのと引き換えに、検察官が被疑者・被告人の事件について有利な取扱い(処分の軽減等)をすることなどを合意する制度です。

司法取引の主体(誰と誰が取引するのか)

(1)司法取引をするためには弁護人の関与が不可欠

司法取引の主体は、被疑者・被告人と検察官です。ただし、国家権力に属し強制捜査権限を持つ検察官と、犯罪の嫌疑がかかっている一個人である被疑者・被告人とでは、どうみても交渉力や法律の知識に差があり、フェアな「取引」などできません。したがって、司法取引の成立のためには、弁護人が一定の関与をすることが求められており、司法取引成立のためには弁護人の同意が不可欠です。

(2)刑事訴訟法の中に「被疑者」の定義はない

主体について、刑事訴訟法上、「被疑者」(一般に、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となっているけれども、公訴提起をされていない者を指すとされています)という用語には、明確な定義がなく、いつの時点から司法取引が可能なのかが必ずしも明確ではありません。捜査機関が嫌疑を持っている否かが不明である場合にどうするか難しい判断を迫られる場面もありましょう。場合によっては、自ら積極的に捜査機関にコンタクトして、司法取引をもちかけることを検討しなければならないこともあるでしょう。

取引の対象(何と何を交換するのか)

司法取引の対象は、ずばり「他人の犯罪に関する情報提供」と「責任の軽減」です。

典型的な例は、会社ぐるみの犯罪に加担している従業員が、社長など幹部の関与を供述することと引き換えに、不起訴や軽い求刑を得るといったような場合です。

(1)自分の罪を認めるだけでは司法取引はできない

「他人の犯罪」というところが一つ目のポイントです。現時点の日本版司法取引では、自ら罪を認め正直に語るだけでは、司法取引により責任の軽減を得ること(このような類型を自己負罪型司法取引ともいいます)ができません。

もちろん、それが自首(刑法42条)と評価されたり、酌量減軽(犯罪は犯したけれども酌むべき事情があるので判決を軽くすること。刑法66条)の対象となったりすることはありますが、司法取引はできません。これには注意を要します。

(2)得られる責任の軽減には色々なメニューがある

逆に、検察官側から提示できる「責任の軽減」の内容としては、下記があります。

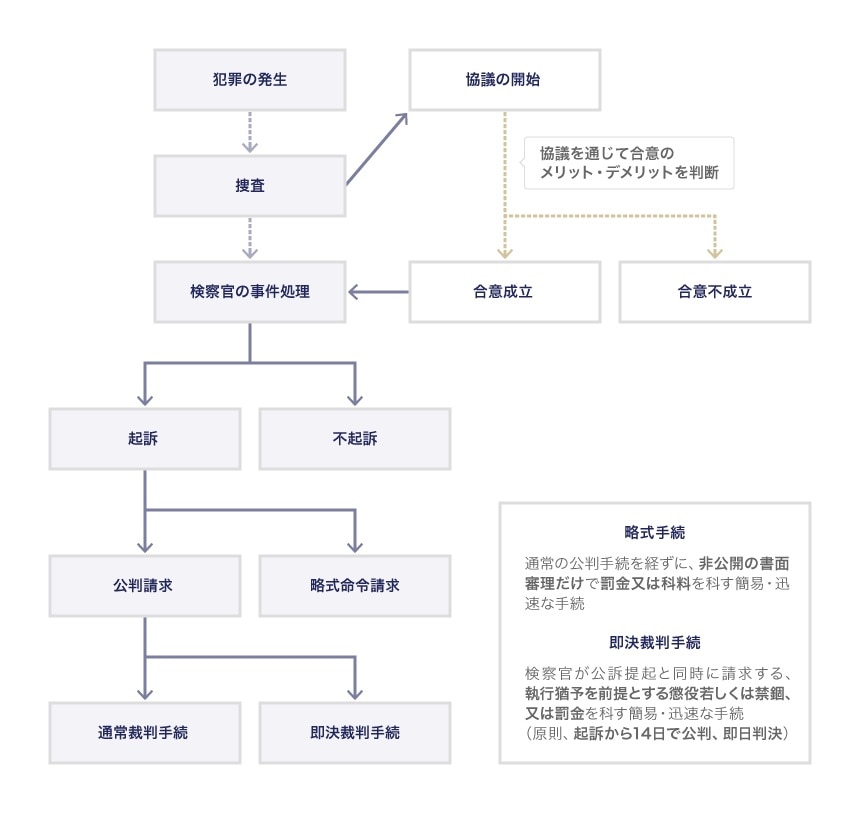

- 刑事裁判の回避

不起訴、公訴の取消し - 軽い求刑等

軽い罪による起訴、起訴した犯罪事実の撤回・変更、軽い求刑等 - 簡略な手続による裁判

即決裁判手続、略式命令

しかしながら、身柄拘束を解くこと(逮捕や勾留から解放すること)は、提示可能な条件に含まれないことに注意が必要です。

対象となる犯罪

すべての罪について、日本版司法取引制度を使うことができるわけではありません。たとえば、製品事故や労働災害等で問題となる業務上過失致死傷罪、建設業法違反、廃棄物処理法違反等は対象外とされています。

とはいえ、対象となる犯罪は広範です。代表的なものは、詐欺、恐喝、横領、業務上横領、贈収賄、不正競争防止法違反、会社法違反、独占禁止法違反、金融商品取引法違反、税法違反、知的財産関係法令違反などで、大規模な企業カルテルや暴力団がらみの事案などごく一部の犯罪しか対象にならないというわけでは決してありません。

日本版司法取引(合意制度)の対象となる特定犯罪

| 分類 | 具体例 | ||

|---|---|---|---|

| 刑法犯 | 公務の作用を妨害する罪 | 強制執行妨害目的財産損壊、強制執行妨害 等 | |

| 文書偽造の罪 | 公文書偽造等、私文書偽造等 | ||

| 汚職の罪 | 贈収賄 | ||

| 財産犯罪 | 詐欺、恐喝、横領、業務上横領 等 | ||

| 特別法犯 | 財産経済犯罪 | 租税法違反 | 所得税法違反、法人税法違反、消費税法違反 等 |

| 独占禁止法違反 | カルテル、談合 等 | ||

| 金融商品取引法違反 | 有価証券報告書等の虚偽記載、インサイダー取引 等 | ||

| その他 | 政令で定めるもの | ||

| 組織的犯罪 | 組織的競売妨害、組織的詐欺・恐喝、マネーロンダリング 等 | ||

| 薬物・武器関係犯罪 | 爆発物取締罰則、大麻取締法、覚せい剤取締法 等 | ||

| 上記に関連する犯人隠避等 | 上記犯罪に関する犯人隠避、証拠隠滅等 | ||

「財政経済関係犯罪」として政令に掲げられている財産経済犯罪のうち主なもの

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 知的財産犯罪 | 著作権法、商標法、特許法違反、実用新案法 等 |

| 金融業法違反 | 貸金業法違反、保険業法違反、信託業法、銀行法違反、信用金庫法違反 等 |

| 協同組合法違反 | 農業協同組合法違反、消費生活協同組合法違反、協同組合による金融事業に関する法律 等 |

| 会社法違反 | 会社法違反 |

| 倒産犯罪 | 破産法違反、民事再生法違反、会社更生法違反 等 |

| 特別贈収賄・特別背任 | あっせん利得処罰法違反、その他の贈収賄、背任(刑法で規定するものは除く) |

| その他 | 不正競争防止法違反、出資法違反、外為法違反、犯罪収益移転防止法違反、補助金適正化法違反、資金決済法違反、特定商取引法違反 等 |

司法取引成立までの流れ

司法取引制度を利用する場合の手続は、大まかには以下のとおりとなります。

- 検察官または弁護人(被疑者・被告人)からの協議開始の申入れ

- 三者による協議

- 司法取引(合意)成立

このうち②の三者による協議の内容・方式については、すべてが法律上規定されているわけではありませんが、たとえば、被疑者・被告人による協力行為の内容の提示、検察官による被疑者・被告人からの聴取、検察官による処分の軽減等の内容の提示などが行われるものと考えられます 。

刑事手続の流れと司法取引

(※)制度上は、起訴後も司法取引をすることができますが、下記の図では起訴前になされることを想定して作成しています。

企業として平時から準備しておくべきこと

司法取引制度は基本的に有事に用いられるという理解は正しいです。

しかし、有事に司法取引制度を効果的に用いるため、あるいは、有事において不測の不利益を被らないためには、平時からの備えが重要であることはいうまでもありません。ここではこのような備えについて、以下の2つの注意点を取り上げます。

捜査機関に情報提供するインセンティブ増加への対応

私は、企業法務という観点からの最も大きいインパクトは、企業の内部者(役職員)や関係者(取引先やジョイントベンチャー(JV)相手)が警察や検察という外部機関に、情報を提供するインセンティブが増すことだと考えています。

外部告発や報道により発覚(外部発信により発覚)する不正・不祥事が少なくありませんが、いま以上に外部機関を起点として企業の不正・不祥事が露見する可能性が高まることを認識する必要があります。企業が、より早く、自ら内部的に探知できる可能性が減るわけです。

当然のことながら、不正・不祥事を、企業内でなるべく早く探知することが、ダメージが少ない柔軟な危機対応につながります。逆に、外部機関による公表や告発により企業の違法行為が明るみになってしまった場合、対応が後手に回らざるを得ず、外部からの発信であること自体について、自浄機能の不全を指摘されたり、場合によっては、組織内隠ぺいなどと評価されたりするおそれもあります。

そのため、企業としては、いま一度、以下のような内部的な情報吸い上げ制度の強化を検討する必要があります。

- 内部監査の実効性向上

内部監査部門の人的拡充やメール監査などの新手法の導入など - 不正行為についての報告義務履践の徹底

- 海外を含む子会社・関係会社から必要な情報がもれなく共有される仕組みの構築

適切なレポ―ティングラインの設定や(次の④にも関係する)グローバル内部通報制度の構築など - 内部通報制度

海外を含めたグループ全体、場合によっては取引先・サプライチェーンをも利用者とすることの検討を含む - 社内リニエンシー制度導入の検討など

担当部署における司法取引制度の「腹落ち」

司法取引制度は、「取引」という名称の通り、単なる刑事手続の一部という位置づけを越えて、バリエーションが豊富な制度です。それゆえ具体的場面においては実務上かなり難しい検討を求められることも想定されます。有事にこの制度を使いこなすためには、この制度について可能なこと・不可能なことを正確に理解し、自社で有り得るケースとその際の対応方針などを事前に整理しておくことが有効です。

ここで様々なバリエーションがあるということを示すために、一つシンプルな例を用いてケーススタディをしたいと思います。

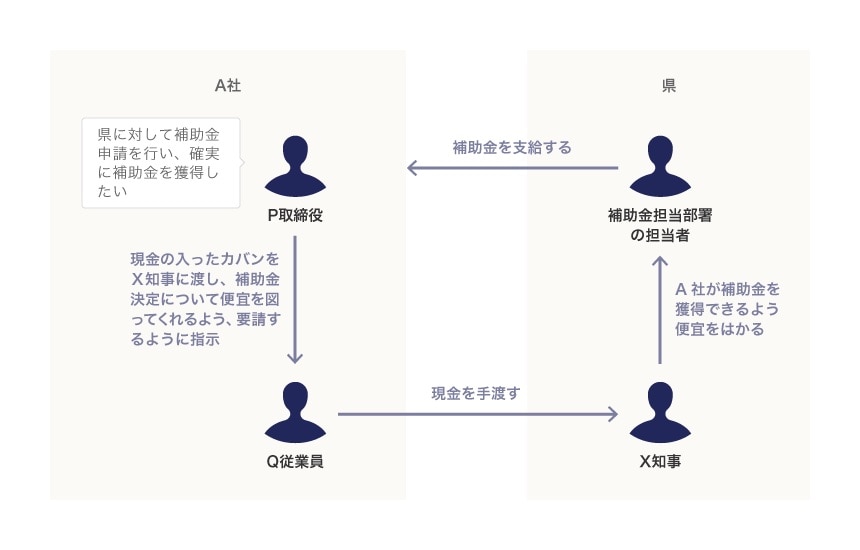

贈収賄事例

関東地方のA社では、開発事業を担当している部署が、県に対して補助金申請を行い、確実に補助金を獲得するための方策について話し合っていた。

担当のP取締役は、現金の入ったカバンを用意すると、Q従業員に対しそのカバンを渡し、「これをX知事に渡し、補助金決定について便宜を図ってくれるよう、要請するように」と指示をした。

Q従業員は、指示通り、X知事に現金を渡し、A社は、X知事の便宜により補助金を獲得した。

ケーススタディの分析

この事例では、少なくともP取締役、Q従業員、X知事に刑法上の贈賄罪、収賄罪が成立します(刑法197条以下)。この場合、A社としては、主に、以下のような場合を想定せねばなりません。

- Q従業員が、P取締役およびX知事の犯罪立証のための情報を捜査当局に提供し、司法取引を試みる

- P取締役とQ従業員が、共同して、X知事の犯罪立証のための情報を捜査当局に提供し、司法取引を試みる

しかし、②の場合には、捜査当局が、責任態様の軽いQ従業員とのみ司法取引を望むかもしれません。

P取締役、Q従業員以外に、より上位のR社長も関与している場合、X知事のY秘書も関与している場合など、関係者が増えれば増えるほど、事例は複雑になります。

仮にこれが、国際取引の事案で、外国公務員に対して、不正に金銭を提供していた事案であった場合、刑法の贈収賄罪と異なり、A社も両罰規定により処罰の対象となりますから(不正競争防止法18条1項、21条2項7号、22条)、A社の犯罪行為についても司法取引によって情報提供される可能性があり、さらに複雑なバリエーションが生じます。

話を元に戻しますと、有事には、このような様々なバリエーションがあり得る場合に、企業がそれぞれどのような対応を行うのかを迅速に立案し、判断する必要があります。

そのためには、この日本版司法取引制度について、少なくとも法務部等の担当部署においては、企業として同制度を積極的に利用する場合(他社の犯罪を供述することで自社の刑事責任を軽くすることを狙う場合等)や、企業の犯罪について同制度が役職員に利用された場合を問わず、手続の進み方や検討のポイントについて熟知し、制度を「腹落ち」させておくことが重要となります。

また、課題はバリエーションが豊富ということだけではありません。現在想定されているだけでも、実務上かなり難しい検討を求められることも想定されます。たとえば、①カルテルやインサイダー取引の分野で既に行政調査が開始された状況で、この司法取引制度をどのように利用するか、②役職員が司法取引制度を使おうしていることを察知した時に、企業としてどのような対応をし、どういったメッセージを伝えることが可能かなど、非常に難しい課題となることが予想されます。

このように、とりわけ担当部署において、日本版司法取引制度をよく理解し使いこなせるようにしておくことも重要なのです。

-

改正刑事訴訟法350条の2以下参照。 ↩︎

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

- IT・情報セキュリティ

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟