ストーリーでわかる特許制度の全体像

第4回 特許をとると、どういう権利を行使できるのか?

知的財産権・エンタメ

シリーズ一覧全5件

特許制度の全体像をストーリーで解説する本連載も4回目を迎えました。前回(「第3回 世界一わかりやすい!?特許になるまでの道のり」)からは、現代日本、文京区のハイテクベンチャーを舞台に、技術力に自身のあるCEOが知的財産コンサルタントのアドバイスを受けながら特許を活用してビジネス展開を図る様子をお届けしています。

前回は、出願していた基本特許が審査請求されていたことが明らかになったところで終わっていました。おや、何やらCEOがコンサルタントに興奮気味に話しかけています。2人の会話を見てみましょう。

特許査定と特許料の支払い

知財コンサル:よかったですね。ただ、「特許査定」を受領した日から30日以内に、特許料を支払わなければなりませんよ。そうしたら特許登録がなされ、晴れて特許権者になることができます!

CEO:なるほど、喜んでなんかいないで、まずは金を払えということですね(笑)。

特許権の設定登録

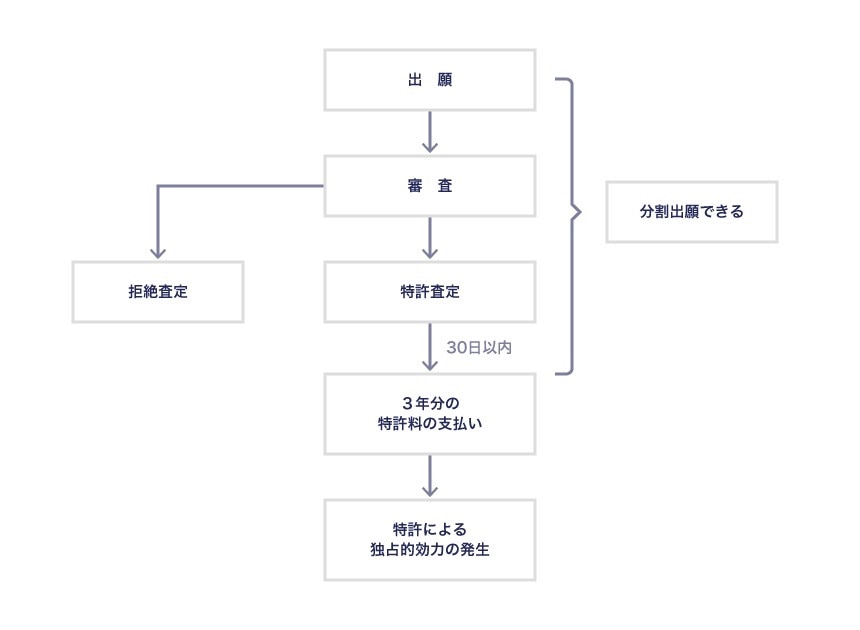

すでに、「第3回 世界一わかりやすい!?特許になるまでの道のり」で述べたとおり、「特許査定」は審査官による「特許として認める。」という内容の行政処分です。上述のとおり、特許査定謄本を受領してから30日以内に3年分の特許料を支払えば特許権が設定登録されて、特許による独占的効力が発生します。

分割出願

30日の期間内に分割出願ができることも覚えておきましょう 。「分割出願」とは、簡単に言えば特許出願のクローンを創り出して再度権利化にチャレンジすることです。すでに特許査定を受け、特許になることが確定しているのになぜ再チャレンジしなければいけないのでしょうか。それは、成立した特許を参照して同業者が設計回避をしてくることに対する対策なのです。

「設計回避」とは、他者の特許を回避して、これを侵害しないように、同様の効果を有する製品を設計することです。せっかく特許査定を受けたのに、同じ効果を持つ製品が出回ってしまっては自社の優位性が薄れてしまいます。

同業者が行った設計回避品をカバーするように特許を取得するためには、手続補正ができる状態の特許出願を残しておく必要があります。これが大手電機メーカなどで行われている特許取得の実務であり、特許による参入障壁の形成という高度な特許戦略を目指すのであれば、不可避のテクニックなのです。

ちなみに、30日以内でも設定登録料を支払ってしまうと分割出願ができなくなることに留意してください。なお、分割出願は、特許査定を得てからではなく、審査係属中でも明細書にかかる手続補正ができるタイミングであればいつでも可能です。

技術流用にはどう対応するべきか

知財コンサル:ただ、現在の権利範囲もかなり広いので、同業者に対して牽制ができそうですね!

CEO:そこなんです。実は、共同開発を打診してきていた大手のF社から最近連絡がなくなったので、調べてみたら、当社の技術を流用したと思われる類似品が昨年末の展示会に出されていました。

知財コンサル:とすると、F社に対する侵害警告が最初の権利行使となりますか・・・

差止請求権

特許権は、特許にかかる発明を独占する権利なので、その発明を無断で実施する第三者に対して発明の実施を停止するように要求することができる法的な権利です。より具体的には、特許が物の発明か、方法の発明かによって以下のことができます(差止請求権)。

- 物の発明のとき:その物を業として製造・販売・使用等する行為の停止

- 方法の発明のとき:その方法を業として使用する行為の停止(製造方法の発明の場合、その方法によって製造された物を業として製造・販売・使用等する行為の停止を含む)

また、特許発明を実施する第三者に対して、差止請求権を行使しないことを約束し、その対価として、一定の条件で金銭の支払いを受ける合意(ライセンス契約)を締結することも可能です。

知財コンサル:そうですね、ただ、ちょっと待って下さい。その前に確認しておくことがいくつかあります。

CEO:それはなんですか?

「独占=他者を排除できること」であり、この排除権を差止請求権という。

もちろん、他者を排除するのではなく、他者に実施してもらってロイヤリティをいただいてもいい。

警告を打つ前に検討するべきこと

差止請求権やライセンス契約は法律上採ることが可能なメニューに過ぎず、ビジネスを有利に進めるためには、上記メニューの1つ1つについて事業戦略上の有効性を検討しなければなりません。たとえば、上記のような勇ましいノリで警告してみたところ、相手方の特許を侵害していて逆提訴を受けてしまったとしたら、ベンチャー企業の経営上、大きな足かせになることは間違いありません。相手方に特許侵害警告を打つ、ということは紛争の扉を自ら開くことなのです。

したがって、警告を打つにしても、少なくとも以下の点について綿密な検討を行ってからにすることが通常です。

- 相手方の製品が本当に自社の特許を侵害しているのか。

(侵害品を入手して調査) - 特許が無効にならないか。

(特許の有効性を再度調査) - その他、特許権の権利行使によるデメリットはないか。

(たとえば、当社品が相手方の特許を侵害しており、逆提訴をされる可能性がないかどうか) - 特許権を権利行使する以外に事業戦略上有効な方法はないのか。

(これら代替手段と特許権利行使の費用対効果の比較を検討)

このあたりの特許の権利行使にまつわる戦略・戦術については、拙著「知財戦略のススメ」(日経BP社、2016)などを参考としてください。

知財コンサル:そのとおりです。警告を打つということは対決姿勢を打ち出すということになりますから、その前にきちんとした事実確認と他の方法の可能性を探る必要がありますね。

いかがだったでしょうか。特許として登録することによって、ようやく実体のある法的権利となります。このように特許権を有することでどういった権利行使が可能になるかということをあらかじめ把握しておくことはとても重要な事です。

シリーズ一覧全5件

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 訴訟・争訟

- ベンチャー