債権回収における交渉や合意書締結にあたっての留意点

取引・契約・債権回収債権回収における交渉や合意書締結にあたっての留意すべき点を教えてください。

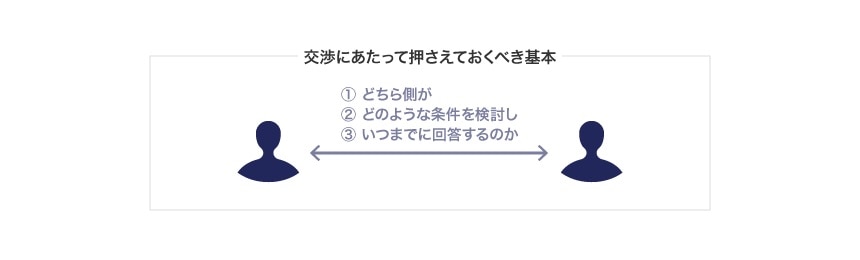

交渉においては、①どちら側が、②どのような条件を検討し、③いつまでに回答するのか、という基本的事項を確実に押さえることが大切です。また、交渉がまとまり、その内容を合意書として締結する際には、当事者間で合意した内容を、正確に、かつ、明確に記載すること、また、合意書で定めた内容が履行されない等の不測の場合に備えた条項も盛り込んでおくことが大切です。

解説

債権回収における交渉の意義

事業を行っていると、商品を納入したにも関わらず、約束の期限に代金を支払ってもらえないというケースが発生することがあります。このような場合、裁判所に訴訟を提起し、法的強制力をもって回収を図るという方法もあります。しかし相手方が支払いをしない理由は、単に相手方の資金繰りが厳しいという場合もあれば、納品した商品の品質に問題があったことを理由とする場合などもあり一様ではなく、訴訟を提起して強制的な回収を図ることが必ずしもベストな選択とは限りません。

交渉は、相手方が支払わない理由を探りつつ、任意に支払条件を設定する等の柔軟な対応ができ、かつ、訴訟に比べると早期に解決できることも多いため、実務的には重要な意味があります。

交渉にあたっての留意点

交渉の際には、お互いが自らの希望する条件をぶつけあうため、時には熱が入ることもあるでしょう。ただし、熱くなるあまり、相手方の生命や身体等に対する害悪を告知するような交渉は厳に慎まなければなりません。そのような交渉はおよそ債権者としての正当な権利行使ということはできませんし、ケースによっては脅迫行為(刑法222条)、恐喝行為(刑法249条1項)として刑事責任を問われかねません。

また、一度の交渉で合意に至ることができず、何度も交渉を重ねてようやく解決に至ることも多いでしょう。このような交渉において大切なことは、きわめて基本的なことでありますが、 ①どちら側が、②どのような条件を検討し、③いつまでに回答するのか、という点を毎回の交渉において確実に押さえることです。

筆者が日ごろご相談を受けるケースでも、この基本的な3点を確実に押さえていなかったばかりに、「そちらから回答することになっていたはずだ」とか「待っているのにまだ回答がない」等と相互の不信感が増幅し、交渉がまとまるどころか、より深刻な紛争に発展しているケースが少なくありません。

合意書締結にあたっての留意点

交渉がまとまり、その内容を合意書として締結する際には、当事者間で合意した内容を、正確に、かつ、明確に記載することが大切です。また、合意書の締結に至ったからといって、合意書で定めた内容が確実に履行されるかは別問題です。このため、合意書では、合意内容が履行されない場合に備えた条項を盛り込んでおくことが大切です。

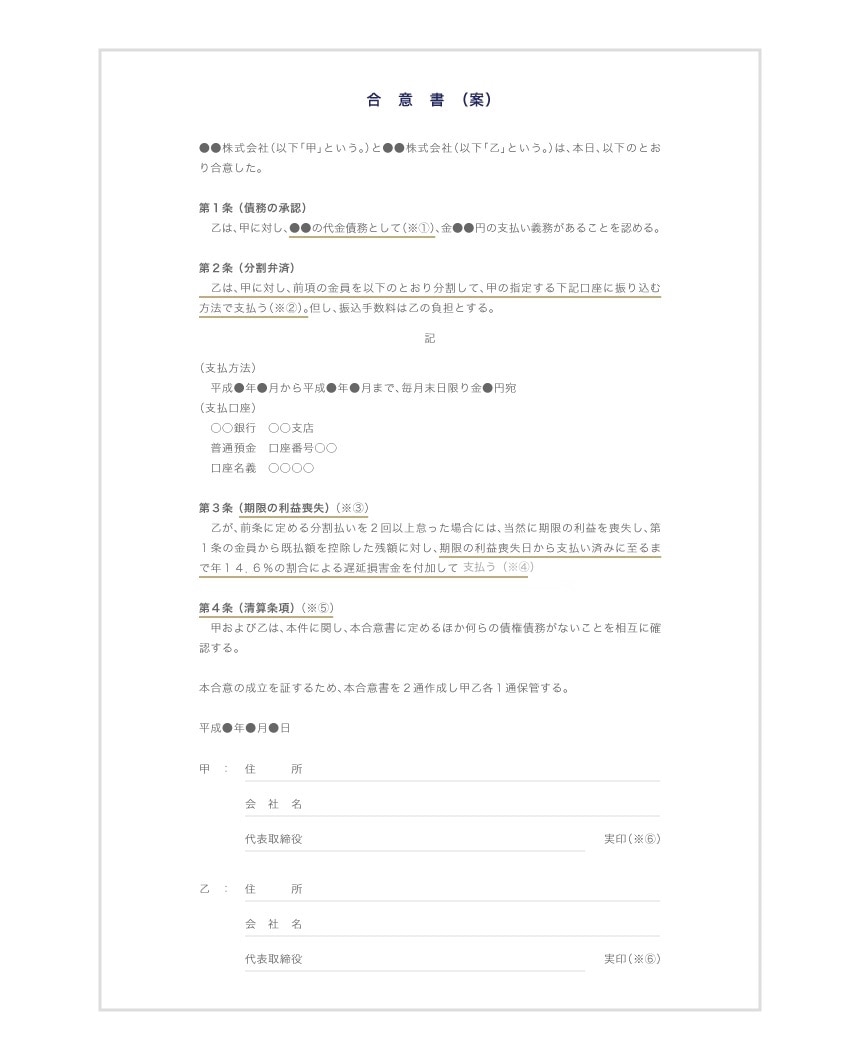

以下、基本的な合意書案を示すとともに、合意書作成にあたってのポイントを説明します。

① 対象となる債権債務関係の特定

交渉の当事者間で複数の債権債務関係が存在することもあります。どの債権債務関係に関する合意なのかを特定する必要があります。

② 具体的な支払方法

事案によって一括払いの場合もあれば分割払いの場合もあります。いずれの場合も、いつ(支払期限)、いくら(支払額)をどのような方法で(振込口座の特定等)を定める必要があります。口座振込の場合は、振込手数料をどちらが負担するのかも明確にしておくべきです。

③ 約束が履行されない場合の対応

分割払いの場合は、どこかで分割払いが止まった場合、残高を一括請求する(いわゆる期限の利益喪失約款)を定めておく例が多いところです。

④ 利息や遅延損害金の取り扱いについて

利息や遅延損害金を付加するのか否かも明確にしておく必要があります。また、満額に満たない額の支払いがあった場合の充当関係(元本から充当するのか、利息から充当するのか等)も明確にしておくほうがよいでしょう。

なお、民事上の契約においては遅延損害金の限度として14.6%が一種の慣習として定着しており、ここではそれに従っています(消費者との契約の場合には、消費者契約法により遅延損害金の上限が14.6%に定められています(消費者契約法9条2号)。

⑤ 清算条項

交渉によってまとまった内容が後日蒸し返しになっては困りますので、合意書では、この合意書に定めるほかお互い何の債権債務もないことを確認する条項(いわゆる清算条項)を定めるのが通例です。

⑥ 当事者名の記載や捺印について

双方が弁護士に委任して交渉しているケースでは、双方とも弁護士が代理人として合意書に調印することが考えられますが、それ以外のケースでは当事者がそれぞれ調印することになります。

当事者が法人の場合には、代表取締役など法人の代表権を有する者が調印するのが原則です。なお、理論的には代表取締役以外の者であっても当該合意書の締結権限を有しているのであれば、有効に合意書を締結することが可能ですが、その者が権限を有していることに確実な裏付けがなければ、後日、合意書の効力について争われた場合に立証上、弱い立場に立たされることになります。

合意書に用いる印鑑は、当該合意書の成立の真正を担保する観点からは(民事訴訟法228条4項参照)、法人、個人いずれについても実印による捺印をし、かつ、印鑑証明書を添付することがベストです。ただし、印鑑証明書の準備にこだわるばかり、かえって合意書調印が先延ばしになってしまうというようなケースもありますので、合意内容の重要性等を鑑み、柔軟な対応をするのが良いでしょう。

⑦ 担保や保証人について

掲載した合意書案では記載していませんが、長期にわたる分割払いを容認するかわりに、不動産等に担保設定をしたり、保証人を立てさせたりするケースもあります。保証人をとる場合には、保証人となる場合の意思確認を確実に行っておく必要があります。また、不動産等に担保設定する場合には、その設定費用をどちらが負担するのか等の取り決め等も必要となります。

弁護士法人中央総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産