改正障害者雇用促進法の内容と実務上の対応

人事労務 当社は、東京にある医療機器の製造・開発を行う株式会社で、身体障害者(肢体不自由、聴覚障害)2名、知的障害者1名、精神障害者1名を雇用しています。平成28年4月1日から改正障害者雇用促進法の一部が施行されたと聞きましたが、会社として具体的にどのようなことをしなければならないのでしょうか。

たとえば、車椅子を使用している身体障害者から、通路やエレベーターが狭く、移動が困難であるので改善して欲しい、との申出があった場合はどうでしょうか。確かに、当社のオフィスビルは、バリアフリーが徹底されていませんが、バリアフリー化に向けた改修工事や、オフィスの移転を行うことは、経済的な理由により困難です。改正障害者雇用促進法では、こうした措置まで講じることが求められるのでしょうか。

改正障害者雇用促進法により、事業主に合理的配慮の提供義務が課されることになりました。これにより、事業主は、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講じなければなりませんが、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合には、当該措置を講じる必要はありません。

過重な負担に該当するかは、後述する複数の要素を総合的に勘案しながら、個別の事案ごとに判断されることとなります。したがって、事業主は、過重な負担にならない限度で、障害者とよく話し合ったうえでどのような措置をとるべきか検討する必要があります。

解説

はじめに

平成25年に、下表の①から⑤を主な改正内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律46号)(以下「改正障害者雇用促進法」といいます)が成立しましたが、このうち、事業主の障害者に対する差別の禁止に関する規定(下表の①)、合理的配慮の提供義務に関する規定(下表の②)および苦情処理・紛争解決援助に関する規定(下表の③)は、平成28年4月1日から施行されました。

また、この施行に先立って、平成27年3月には、厚生労働省から、「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示116号)(いわゆる「障害者差別禁止指針」)および「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成27年厚生労働省告示117号)(いわゆる「合理的配慮指針」)が発出されています。

| ①障害者に対する差別の禁止 ※すべての事業主が対象 (改正障害者雇用促進法34条~36条、36条の6) |

雇用分野におけるあらゆる局面(募集および採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新等)において、障害者であることを理由として障害者を排除すること、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと、障害者よりも障害者でない者を優先すること等の差別が禁止されます。 ただし、積極的是正措置として障害者を有利に扱うことや、合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果、障害者でない者と異なる取扱いを行うこと、合理的配慮にかかる措置を講じた結果、障害者でない者と異なる扱いをすること等は、ここでいう「差別」にはあたりません。 |

| ②合理的配慮の提供義務 ※すべての事業主が対象 (改正障害者雇用促進法36条の2〜36条の6) |

事業主は、募集・採用および採用後の場面において、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられます。 ただし、当該措置を講ずることが事業主に対して過重な負担を及ぼすことになる場合には、事業主は当該義務を負いません。また、事業主は、合理的配慮の提供に関して、障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。 |

| ③苦情処理・紛争解決援助 ※すべての事業主が対象 (改正障害者雇用促進法74条の4~74条の8) |

事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者および当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいいます)に対し当該苦情の処理を委ねるなど、その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。 当該事項に係る紛争について自主的な解決が困難な場合には、紛争当事者の双方または一方からの援助の申出に基づき、都道府県労働局長が必要な助言、指導または勧告をすることができるとされています。 また、当該紛争は紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項)による調停の対象となります。 |

| ④法定雇用率の算定基礎の見直し ※平成30年4月1日施行 (改正障害者雇用促進法43条、附則4条) |

法定雇用率の算定基礎に、新たに精神障害者が追加されます。平成30年3月31日までは、法定雇用率は従前のとおり身体障害者と知的障害者を算定基礎として計算した率(2.0%)が適用されますが、平成30年4月1日から5年間は猶予期間とされており、従前の基準と精神障害者を算定基礎として追加して計算した率との間で政令で定める率が法定雇用率となります。平成35年4月1日以降は、精神障害者を算定基礎に追加して計算した率が基準となります。 |

| ⑤障害者の範囲の明確化 ※平成25年6月19日施行 |

「障害者」の定義が明確化され、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。…)その他の心身の機能の障害…があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(改正障害者雇用促進法2条1号)がこれにあたるとされました。 |

合理的配慮の提供義務とは

合理的配慮とは、募集および採用時、ならびに採用後における障害者と障害者でない者との均等な機会・待遇の確保または障害者である労働者の職務の円滑な遂行に必要な措置をいいます。しかし、一口に障害者といっても、その障害の特性は人によってさまざまですから、事業主が提供すべき合理的配慮の内容も、障害の特性や、障害者の業務内容や職場環境等によって異なり得ます。また、合理的配慮の内容は、募集および採用時であるか、採用後であるかによっても異なり得ます。

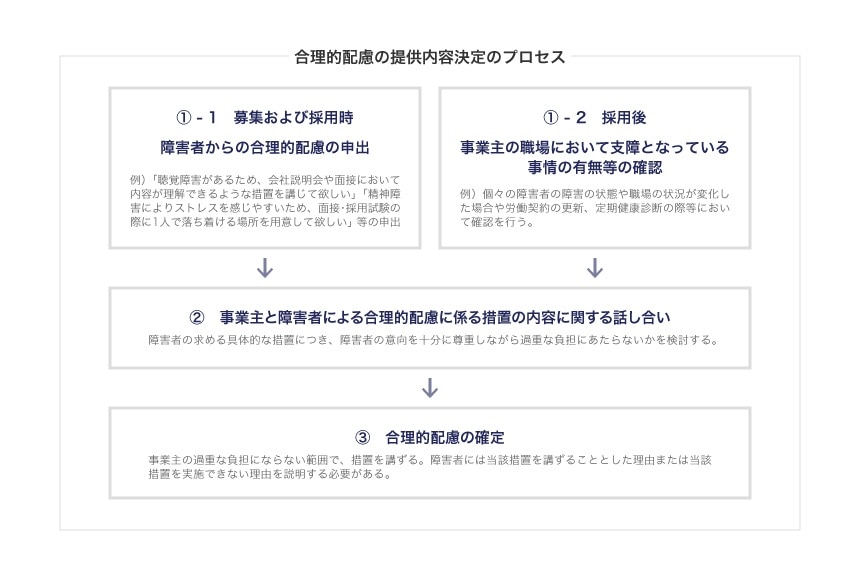

そのため、具体的な合理的配慮の内容を確定させるうえで重要なことは、 事業者が障害者との十分な話し合いを通じて障害の特性等に関する正しい知識の取得や理解を深めることで、障害者にとって真に必要な措置であって、事業主にとって可能な措置が何かを検討し、決定することであるといえます。この決定プロセスは下図のようになります。

なお、障害者(特に、知的障害者や精神障害者等)によっては、自らの置かれた状況や自らの意向を事業主に正確に伝えることが困難な場合もありますので、就労支援機関の職員等の第三者に当該障害者の補佐を求めたほうが良い場合もあります。

過重な負担とは

他方、障害者に対して措置を講じることが事業主にとって過重な負担となる場合には、事業主は、当該措置を講じる義務を負わないこととされています(改正障害者雇用促進法36条の2ただし書、36条の3ただし書)。それでは、事業主にとって過重な負担となる場合とは、どのような場合でしょうか。

合理的配慮指針第5の1によれば、過重な負担となるかどうかは、下表の要素を総合的に考慮しながら、個別に判断することとされています。また、事業者が過重な負担にあたると判断した場合には、当該措置を実施できないことを障害者に伝えるとともに、当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担にあたると判断した理由を説明する必要があります。

| ①事業活動への影響の程度 | 当該措置を講ずることによる事業所における生産活動やサービス提供への影響その他の事業活動への影響の程度をいう。 |

| ②実現困難度 | 事業所の立地状況や施設の所有形態等による当該措置を講ずるための機器や人材の確保、設備の整備等の困難度をいう。 |

| ③費用・負担の程度 | 当該措置を講ずることによる費用・負担の程度をいう。 |

| ④企業の規模 | 当該企業の規模に応じた負担の程度をいう。 |

| ⑤企業の財務状況 | 当該企業の財務状況に応じた負担の程度をいう。 |

| ⑥公的支援の有無 | 当該措置に係る公的支援を利用できる場合は、その利用を前提としたうえで判断することとなる。 |

設問の検討

改正障害者雇用促進法の施行に伴い事業主が行うべきこと

対象となる障害者の把握・確認

まず、事業主としては、職場において、合理的配慮の対象となる障害者の有無や範囲を確認する必要があります。労働者本人から障害者である旨の申出があったものの判断に迷う場合には、障害者手帳、医療受給者証、障害名または疾患名を記載した医師の診断書もしくは意見書等によって障害の有無を確認することが考えられます。

他方、労働者からの申出がない場合には、全労働者へのメール送信、書類の配布、社内報等によって障害の存在や内容の申出を呼びかけることが考えられます。事業主がこれらの必要な注意を払っても障害者であることを把握できなかった場合には、合理的配慮の提供義務の違反には問われません(合理的配慮指針第2の2、厚生労働省「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A〔第二版〕」1-5-1)。

職場において支障となっている事情の有無の確認

次に、事業主は、合理的配慮の対象となる障害者に対して、定期的に職場において支障となっている事情の有無を確認する必要があります。

相談に適切に対応するために必要な体制の整備

さらに、事業主は、障害者からの苦情に対応するための体制を整備する必要があります。具体的には、相談窓口の設置とその周知、相談したことを理由とする不利益取扱いを禁止する旨の社内規程の整備とその周知等が考えられます。

合理的配慮の具体例

設問において、会社が4名の障害者に対して提供すべき合理的配慮の内容は、各障害者の意向、障害特性、職場の状況等に応じて個別具体的に判断する必要があります。厚生労働省の事例集(「合理的配慮指針事例集〔第二版〕」)によれば、身体障害者、知的障害者および精神障害者に対して提供されている合理的配慮の実例としては、下表のようなものがあります。

| 肢体不自由 |

|

| 聴覚障害 |

|

| 知的障害 |

|

| 精神障害 |

|

車椅子を使用している身体障害者からの申出

設問では、車椅子を使用している身体障害者から通路・エレベーターが狭く移動が困難である旨の申出がなされ、その改善が求められた場合の対応についても尋ねられています。ここで考えられる対応の一例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 入居するオフィスビルの移転

- 通路やエレベーターの改修工事

- 物の配置・レイアウト変更による改善

- 移動の負担を軽減させるようなデスクの配置の変更

このうち、1については、経済的な負担がきわめて大きく、移転によって生じる事業活動への影響も大きいといえます。2については、賃貸オフィスであれば、通路やエレベーターといった共有スペースの改修は、賃貸人の同意を得ずに行うことはまず不可能であり、仮に可能であったとしても経済的な負担が大きいといえます。

一方、3については、通路が狭い理由が通路上に置かれている荷物、立て看板、観葉植物等の遮蔽物が原因であるような場合や、オフィス内のデスクの配置の仕方が問題であるような場合には、デスクの配置を変えたり、障害物を除去したりすることによって、通行上の支障を緩和することが考えられます。

また、エレベーターについても、かごのサイズだけでなく、他の従業員の利用の仕方にも問題があるような場合には、他の従業員にも協力を呼びかけて、混雑時における車椅子の優先搭乗を徹底させるなどして、エレベーター使用時の不便を緩和することも考えられます。

通路やエレベーターの問題自体を解消することが困難であったとしても、4のように、障害者が利用する会議室、更衣室、休憩室、食堂等に近い場所に障害者のデスクを配置するなどして、障害者の移動の負担を少しでも軽減させることも考えられます。

このように、障害者からの申出に対して講じ得る措置には、事業活動への影響や経済的負担が相対的に大きいものから小さいものまでさまざまなものがありますので、会社の規模や財務状況、公的支援の有無や内容等も考慮して、障害者とよく話し合い、その意向を十分に尊重したうえで、より提供しやすい措置を講ずることが望ましいと考えられます。

おわりに

障害者の障害の特性はさまざまであり、労働環境も多種多様であるため、合理的配慮の内容は一義的に定まるものではありません。そのため、事業主としては、障害者が直面している支障の具体的内容に応じて、障害者が事業主に対してどのような措置を講ずることを希望するのか、障害に関する情報につき、誰に何をどこまで開示して欲しい(してもよい)のか等について、障害者とよく話し合ったうえで決定していくことが重要であるといえます。

また、事業主が合理的配慮を提供するにあたっては、他の従業員の理解と協力を得ることも不可欠です。他の従業員も障害者の障害の特性を十分に理解できるようにするため、事業主が積極的に障害者と他の従業員との間のコミュニケーションを促したり、障害について他の従業員に説明したり、相談・指導の際の注意点を伝えたりすることが重要です。この際、事業主は、障害者のプライバシーにも十分配慮し、不必要な情報の提供を障害者に求めたり、障害者の同意を得ずに、他の従業員に障害者のプライバシーに関わる情報を開示したりしないように注意しなければなりません。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

アンダーソン・毛利・友常法律事務所