本採用拒否を行う場合の留意点

人事労務当社では、採用した正規従業員について3か月の試用期間を設けています。今般、試用期間中のある従業員について、真面目だった面接時の応対とは打って変わって勤務態度が非常に悪く、また作業能率も悪く、従業員としての適格性を欠くことが判明しました。そこで、この従業員について本採用を拒否することを考えていますが、何か留意すべき点があるでしょうか。

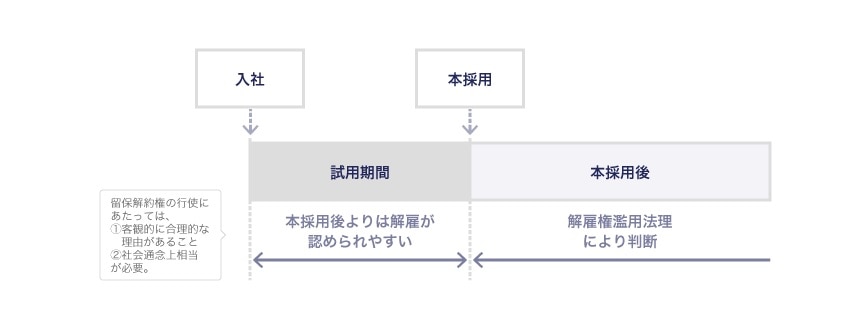

一般的に、試用期間中は、解約権留保付きの労働契約が成立しているとされ、本採用拒否は、留保された解約権の行使であり、解雇の性質を持つと整理されています。このように、本採用拒否も解雇であるため、前提として就業規則等において定められた解雇事由のいずれかに該当する必要があります。また、就業規則において試用期間中といえども本採用拒否を行う場合がある旨が明記されていない場合は、原則として試用期間の途中で本採用拒否を行うことはできません。

そのうえで、留保解約権の行使は、使用者が労働者に関し、①採用決定後の調査の結果または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、②当該事実に照らして、その者を引き続き雇用するのが適切でないと判断することが留保解約権の趣旨・目的から客観的に相当であると認められる場合にのみ許されるので、事案ごとに個別事情を踏まえた検討が必要となります。

解説

目次

試用期間の法的性質

正規従業員が期間の定めのない契約で雇用される場合、入社後本採用の前に試用期間が設けられることは珍しくありません。これは、基本的に、入社後に労働者の職業能力や適格性を見るために設けられるもので、1か月から6か月程度の期間が設定されているのが一般的です。

このような試用期間の法的性質について、最高裁は、就業規則の規定のほか、使用者の処遇の実情や本採用との関係における取扱いについての事実上の慣行をも重視する必要があると指摘しつつ、大学卒業の新卒採用者が、面接試験の質問等に対して虚偽の回答をしたことを理由に本採用を拒否した事案においては(この事案では、使用者において、大学卒業の新規採用者を試用期間終了後に本採用しなかった事例がなく、本採用にあたって、氏名、職名、配属部署を記載した辞令を交付する程度で、別途契約書を作成していなかった等の事実関係がありました)、試用契約について、試用期間中に従業員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保された雇用契約であると判断しています(三菱樹脂事件、最高裁昭和48年12月12日判決・民集27巻11号1536頁)。

この最高裁判例は、 試用期間の法的性質は、個別の事案ごとに具体的に判断する必要があることに注意を促しつつ、長期雇用システムのもとの通常の試用期間の法的性質は、解約権留保付労働契約と整理できるとの考え方を確立したものです。

本採用拒否(留保解約権の行使)ができる場合

上記のように、試用期間についても、解約権留保付きの労働契約が成立していると考えると、本採用の拒否は、留保された解約権の行使であり、解雇の性質を持ちます。解雇権濫用法理によって通常の解雇ができる場合が制限されているのと同様に、本採用拒否(留保解約権の行使)ができる場合についても制限があります。とはいえ、解約権を留保した趣旨が、その期間中の観察によりその者の資質、性格、能力その他最終的に従業員として適格性を有するか否かを決定することにあるため、留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められてしかるべきであるとされています。

以上を前提としつつ、上記最高裁判例は、留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許されるとしています。

また、最高裁は、より具体的な判断基準として、使用者が労働者に関し、①採用決定後の調査の結果または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、②当該事実に照らして、その者を引き続き雇用するのが適切でないと判断することが留保解約権の趣旨・目的から客観的に相当であると認められる場合には、留保解約権を行使することができる、と判示しています。

本採用拒否を検討する場合の留意点

解雇事由への該当性

使用者としては、労働者が従業員としての適格性を欠くことを理由として、本採用を拒否するためには、就業規則等において、たとえば、「試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき」などの具体的な解雇事由の規定を設けていることが必要です。

本採用拒否の判断時期

就業規則において、入社後3か月間を試用期間とする旨のみ定めていた場合には、原則として試用期間の途中に適格性なしと判断して本採用拒否をすることはできません。これは、労働者の資質、性格、能力等を把握し、従業員としての適格性を判断するための期間として3か月の試用期間を設ける合意が労使間で成立しているところ、使用者が労働者の同意なくして一方的に試用期間を短縮することは許されないと解されるためです。

試用期間の途中で本採用拒否をすることができるのは、「試用期間の途中といえども本採用を拒否することがある」旨の規定がある場合か、試用期間の満了を待つまでもなく労働者に従業員としての適格性がないと判断できる特段の事情があるような例外的な場合(たとえば、履歴書記載の職務経歴に虚偽の記載があったことが判明した場合等)です。

試用期間中の教育・指導の有無

一方で、試用期間は、教育期間としての側面もあわせ持っています。能力不足等を理由に解雇する場合には、その期間中に適切に教育が行われていることが前提となるため、使用者において、当該期間中に、どのような教育を施したか(研修や面談など)も問われることになります。

たとえば、東京地裁昭和44年1月28日決定・判タ232号298頁は、解約権の行使について、「見習期間は、近い将来において会社の社員となつて、その企業に貢献するために必要な基本的知識及び生産過程の基本的労働能力を修習会得させるという教育機能ならびに会社における職場の対人的環境への順応性及びその職場において労動力を発揮し得る資質を有するかどうかの判定機能を持つており、この機能を果させることが見習期間制度の目的であるから、右裁量権は、まず会社が実施した教育が右目的に則して社会的に見て妥当であることを前提とし、これによつて制限される」としています。

身辺調査について

なお、「前掲・三菱樹脂事件」は、従業員としての適格性に加えて、採用決定後に身元調査を行ったことによって判明した新たな事実に基づく本採用拒否を認めるようにも読めます。しかし、学説上は、このような調査自体は、内定期間中に済ませるべきとして、これを否定的に解する見解も有力ですので、このような場合には、本採用拒否の可否を慎重に検討することが求められます。

まとめ

以上のとおり、本採用拒否が可能かどうかについては、一定の目安や基準があるとはいえ、事案ごとの個別事情を踏まえた検討が必要となります。

弁護士法人中央総合法律事務所