事業場外みなし労働時間制とはどのような制度か

人事労務当社では、事業場外での勤務の多い添乗員や営業職が複数名在籍しています。事業場外での勤務については、会社として正確な勤務時間の把握も難しいケースがあるため困っています。このような場合に、「事業場外みなし労働時間制」という制度があると聞きましたが、一体どのような制度なのでしょうか。

また、当社においても、事業場外みなし労働時間制を採用することはできるのでしょうか。

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間を算定し難い場合に、一定の労働時間働いたものとみなすことができる制度です。

当該制度を採用、適用するためには一定の要件があり、特に「労働時間を算定し難いとき」という要件の判断は、業務遂行の日時、場所、態様に関する労働者の裁量の幅、これらに関する会社からの指示、確認管理等の具体的関与の程度といった具体的個別的事情が重視されますので、制度の採用にあたっては、これらの点について社内の実態を正確に把握した上で、採用を検討することが必要となります。

解説

目次

目次

事業場外みなし労働時間制とは

労働基準法では、労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間を算定し難い場合に、一定の労働時間働いたものとみなすことができるとして、「事業場外みなし労働時間制」を設けています。

適用の要件は、①事業場外で業務に従事したこと、②労働時間を算定し難いことで、その効果は、原則として所定労働時間労働したものとみなされます。

また、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、当該必要となる時間労働したものとみなされます。

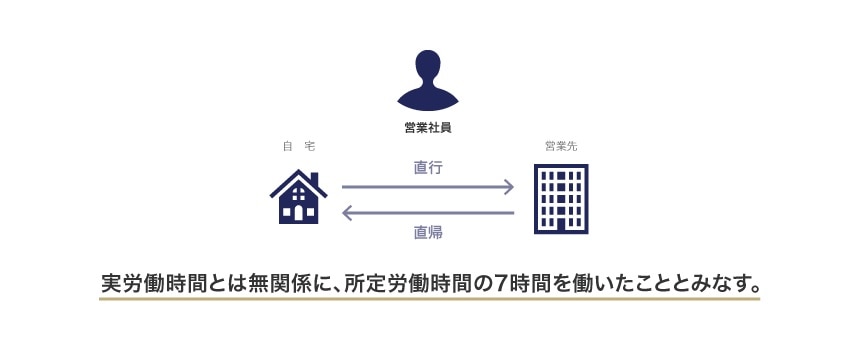

例えば、営業社員が自宅から営業先に直行直帰した場合に、当該社員の実労働時間とは無関係に、所定労働時間の7時間を働いたこととみなし、その結果、(7時間は法定労働時間以内であるため)残業代を支給する必要がなくなる、ということとなります 。

ただし、制度として必ず残業代が不要になるということではありません。また、深夜労働、休日労働に対する割増賃金の支払義務は通常通り生じます。

一方で、実労働時間が所定労働時間を下回っても、使用者はそれを理由として賃金控除をすることはできません。

「労働時間を算定し難いとき」とは

要件に関して、どのような場合に「労働時間を算定し難い」といえるかが問題となり、裁判例においても争われています。

まず、行政通達によれば、次の3つの場合、労働時間算定は困難ではなく、制度が適用されない基準として示されています。

- グループで事業場外労働をする場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合

- 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合

- 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおり業務に従事し、その後事業場にもどる場合

当該通達は、昭和63年のもので、携帯電話等もなかった時代のものです。これらの基準は制度が適用されない具体例を例示しているものですが、「労働時間を算定し難いとき」という要件について、近時の裁判例の判断も見てみましょう。

「労働時間を算定し難いとき」に関する裁判例

阪急トラベルサポート事件第2事件(最高裁平成26年1月24日判決)

この事案では、派遣元である会社に派遣社員として雇用され、事業場外みなし労働時間制により派遣添乗員として勤務していたXが、派遣元会社に対して未払賃金の支払いを求めたものです。会社は、添乗員の業務について「労働時間を算定し難い」として、11時間のみなし労働時間を適用していました。

最高裁は、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認めがた」いとして事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。

最高裁はどのように判断したか

上記判示において最高裁は、主に以下の具体的事情を挙げています。

- 添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定にかかる選択の幅は限られている。

- ツアー開始前には、会社は…具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的業務の内容を示し、これらに従った業務を命じていた。

- ツアーの実施中も、会社は添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、…会社に報告して指示を受けることを求めている。

- ツアー終了後においては、添乗日報によって業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めている。

本事案においては、事業場外みなし労働時間制について客観的な判断基準を示したものではなく、具体的な事例判断を行っているものですが、どのような事情が裁判所において重視されているのか、という点で参考になるものと考えられます。

つまり、業務遂行の日時、場所、態様に関する労働者の裁量の幅、これらに関する会社からの指示、確認管理等の具体的関与の程度といった事情が重視されているのです。また、本件事案に限らず、他の裁判例においても、ⅰ 出退勤の管理の有無(出退社の時刻の指示や把握)、ⅱ 業務予定表や業務日報の存在、ⅲ 携帯電話での連絡、指示、報告及びその頻度、ⅳ 上司の業務に対する指示等の要素は重要なポイントとして、みなし労働時間制の適否について判断されているものと思われます。

設問の検討

上記のとおり、裁判所は会社と労働者間の個別事情に基づき、事業場外みなし労働時間制の適用の可否を判断しています。従業員が社用の携帯電話を所持しているから、みなし労働時間制が適用できない、といった単純な話ではありません。

当該企業において、業務遂行のスケジュールや遂行方法に関して、労働者の裁量に広く委ねられており、会社の関与の程度も少ないような事情があれば、事業場外における勤務状況は把握し難いと認定されやすいものと考えられます。

他方で、出先等での業務内容がある程度限られており、携帯電話を所持して使用者の指示を受けたり、使用者に報告することが求められたりすることが可能な形態での業務においては、使用者はその営業業務に従事する労働者についても他の事業内労働者と同様に時間管理を行う義務が肯定されるケースが多いと考えられます。

その場合、労働時間管理の方法は、タイムカードなどによる客観的な記録での確認を行い、実態との突き合わせを行うことがもっとも適切ですが、それが実際に困難である場合には、例外的に労働者の自己申告によって労働時間管理を可能な限り行うということになります。

おわりに

事業場外みなし労働時間制は使用者にとって管理運営上のメリットがありますが、その適用の可否を判断することは難しく、設計の仕方や運用の仕方を誤れば、実労働時間に従って割増賃金等を支払わなくてはならず、相当の経済的負担が生じるリスクがあります。定額残業代制度と同様に、実態と齟齬が生じる中途半端な運用を行っていると、いざ紛争になった場合に未払残業代請求が従業員の間で連鎖する可能性すらありますので、ご参考頂ければと思います。

弁護士法人中央総合法律事務所