連帯保証人の債務承認と時効の中断

取引・契約・債権回収当社(X社)は、取引先であるY社の代表取締役Zから懇願されたため、平成22年7月1日にY社に対して、返済期日を平成23年6月30日として1,000万円を貸し付けました。このときZには当該貸金債務の連帯保証人になってもらいました。その後、返済期日を経過してもY社は一向に返済しないため、平成27年1月にY社に返済するよう催促したところ、Zが、平成27年1月以降毎月末日に10万円ずつ返済してくるようになりました。以降現在(平成28年6月1日)まで、Zから10万円ずつ弁済を受けています。代表者が弁済してきているのだから、当社としては特段Y社に対して貸金債権の請求をすることは予定していませんが、問題はないでしょうか。

連帯保証人であるZが一部弁済をしているため、連帯保証債務については時効中断事由たる承認があったものとして時効中断の効力が生じていますが、主たる債務であるY社の貸金返還債務ついては時効中断の効力は生じていません。したがって、主たる債務は、平成28年6月30日の経過によって5年の消滅時効(会社法5条、商法522条)が完成するとの整理になるため、主たる債務について早急に時効中断措置を執る必要があります。現状のまま放置すると、主たる債務が消滅時効にかかり、Zから主たる債務の消滅時効を援用された場合、保証債務の付従性によって連帯保証債務も消滅する事態になってしまいます。

解説

問題の所在

前提として、X社がY社に1,000万円の貸し付けを行い、同時にZがY社のX社に対する貸金返還債務について連帯保証しているため、Y社が主たる債務者、Zが連帯保証人となります。そして、Y社のX社に対する貸金返還債務(主たる債務)と、ZのX社に対する連帯保証債務の2つの債務が生じているので、それぞれについて時効管理をする必要があります。

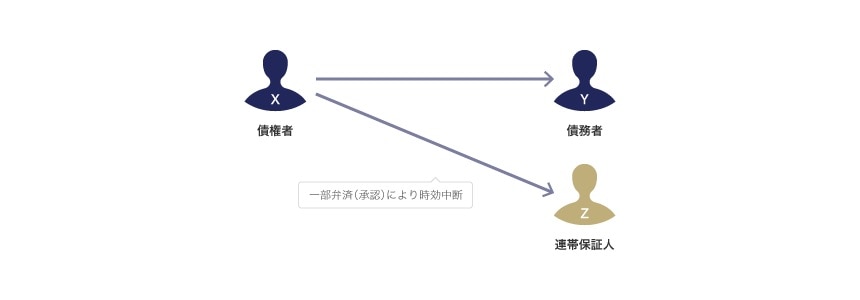

設例では、連帯保証人Zが一部弁済しているため、連帯保証債務については「承認」(民法147条3号)により時効中断がされていることになります。

したがって、設例での問題点は、連帯保証人が連帯保証債務の一部について弁済を行い連帯保証債務について時効中断の効果が生じた場合に、主たる債務についても時効中断の効果が生じるか否か、という点になります。

連帯保証人の一部弁済と主債務の時効

時効中断の効力が及ぶ範囲

民法は、時効の中断の効力が及ぶ者の範囲について、原則として時効中断事由が生じた当事者およびその承継人のみと定めています(相対的効力:民法148条)。

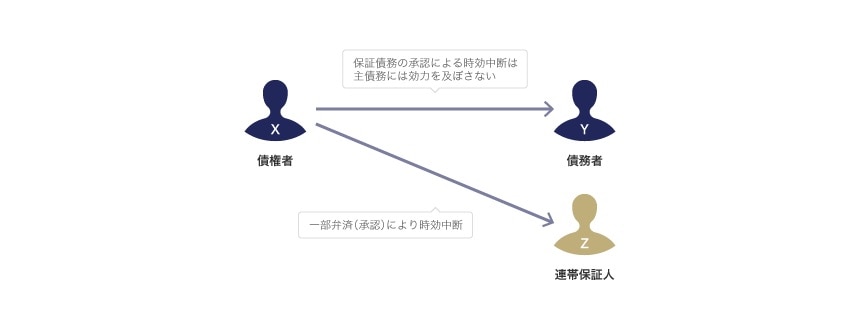

当該規定には例外があり、その1つが主たる債務者と保証人の関係です。すなわち、民法457条1項は、主たる債務者に対する時効の中断は、保証人に対してもその効力が生じると規定しています(民法457条1項)。また、債権者が、連帯保証人に対して履行の請求をした場合、主たる債務者に対しても時効中断の効力が生じます。これは、連帯保証人に対する履行の請求が主たる債務者に対しても効力が生じるとの規定があるためです(絶対的効力:民法458条・同法434条)。

承認による時効中断の効力は主債務に及ぶか

しかしながら、連帯保証人の承認については、主たる債務者との関係でも承認の効力が生じる旨の規定はありません。そうである以上、連帯保証人が一部弁済を行うなどして連帯保証債務の承認をしても、主たる債務者(主たる債務)との関係では、時効中断の効力は生じないことになります。

物上保証人が被担保債務を承認した場合はどうなるか

なお、物上保証人(自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者)が被担保債務の承認をした事例において、「物上保証人が債務者に対し当該物上保証及び被担保債権の存在を承認しても、その承認は、被担保債権の消滅時効について、民法147条3号にいう承認に当たるとはいえず、当該物上保証人に対する関係においても、時効中断の効力を生ずる余地はないものと解するのが相当である」と判示した最高裁判例があります(最高裁昭和62年9月3日判決・集民151号633頁)。

物上保証人は、債権者に対して債務を負担していない点、および被担保債務を承認している点で、連帯保証人が連帯保証債務について承認した場合と利益状態は若干異なりますが、連帯保証人が連帯保証債務や主たる債務を承認した場合でも同様の結論となると解されています。

設例における対応

以上のとおり、連帯保証人であるZの一部弁済は、主たる債務者であるY社との関係では時効中断の効果を生じさせず、いくらZから弁済を受けたとしても、Y社のX社に対する貸金返還債務は時効中断されていないという整理になります。

したがって、X社としては、ZにY社代表取締役としてY社の貸金返還債務の存在を承認する旨の債務承認書を差し入れてもらうか、仮にZがこれを断るのであれば、Y社に対して請求を行う等、主たる債務について早急に時効中断措置を図る必要があります。

弁護士法人中央総合法律事務所