債権執行とはどのような手続きか

取引・契約・債権回収当社(X社)は、先般取引先であるY社に対して、商品代金の支払いを求めて訴訟提起を行い、勝訴判決を得て確定しています。今般、Y社が取引先に対して有する金銭債権を差し押さえることで債権回収を図りたいと考えていますが、債権執行手続はどのような手続なのか概要を教えて下さい。

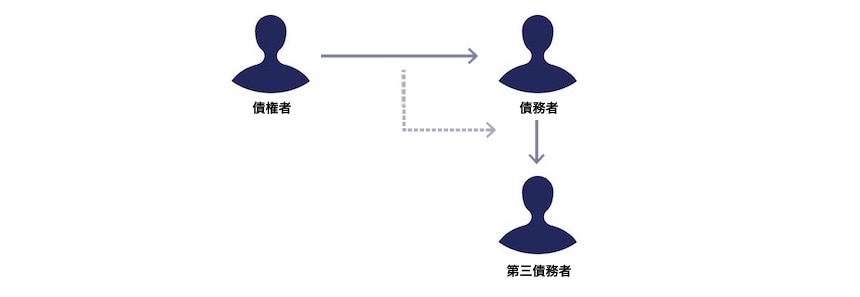

債権執行手続は、債務者の第三債務者に対する金銭の支払を目的とする債権等を差し押さえて、当該債権を直接取り立てるまたは転付命令により移転を受けるなどして債務者の債務の弁済に充てる執行手続です。

差し押さえる対象が他人間の債権であるため、当該債権の特定が難しく、また現に当該債権の存否および内容が不明であり、現実に回収できるかどうか流動的であるという面がありますが、他方、不動産執行よりも迅速かつ低廉な費用で済むという面では優れた手続といえます。

解説

債権執行手続とは

債権執行とは

債権執行は、担保権または債務名義に基づく強制執行のうち対象たる財産が債権であるものです。執行の対象となる財産が債務者の第三債務者に対する債権という他人間の債権であるという点に特色があります。

債権執行と不動産執行

すなわち、不動産執行であれば執行対象財産である不動産は不動産登記簿を確認したり、現場にて直接見たりすることで、債権者にも容易に把握できますが、債権執行の執行対象財産たる債権は他人間の債権であるため、そもそもその債権が存在するのかどうか、あるとしてもどのような内容の債権であるのかが債権者には把握しづらい面があります。

そのため、債権差押命令が発令されたものの、実際には債権が存在せず不奏功に終わるケースや、第三債務者が任意での支払に応じず回収に手間取るケースなども少なくありません。他方で、申立てから配当まで1年近くかかる不動産執行と比べると、手続は迅速に進行し、費用も少なくて済みます。

| 執行の方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 不動産執行 | 執行対象財産である不動産は不動産登記簿を確認したり、現場にて直接見たりすることで、債権者にも容易に把握できる | 申立てから配当まで1年近くかかる |

| 債権執行 | 手続が迅速で、費用もあまりかからない | どのような内容の債権であるのかが債権者には把握しづらい |

不動産が執行対象財産として重要であることはいうまでもありませんが、実際には既に金融機関に担保として差し入れられていることが多いため、債権回収を行うにあたって債権執行手続を利用するケースは非常に多く、重要な債権回収の一方法であるということができます。

手続の概要

手続は、債権者が債権差押命令申立書を執行裁判所に提出することで開始します。執行裁判所は、申立てを受けて、管轄・執行開始要件・差押禁止の有無等を調査して不備がなければ、債務者や第三債務者を審尋することなく差押命令を発令します。

差押命令においては、執行裁判所は、差し押さえるべき債権を特定し、債務者に対しその債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止します(民事執行法145条1項)。差押命令は債務者および第三債務者に送達され(民事執行法145条3項)、差押命令が第三債務者に送達された時に差押えの効力が生じます(民事執行法145条4項)。

差押えの効力が生じた後、換価手続に入ります。換価の方法は、債権者が1人の場合と複数の債権者が競合する場合とで差異があります。

金銭債権に対する債権執行手続において、債権者が競合しない場合には、差押命令が債務者に送達されてから1週間経過すると債権者が第三債務者から直接取り立てることが認められます(民事執行法155条1項)。

取立の方法としては、債権者から第三債務者に対して通知書を送付し振込先を連絡するなどして行います。通知を受けて第三債務者が任意での支払がない場合は、債権者としては取立訴訟の提起を検討することになります(民事執行法157条1項)。このような方法の他、債権者は、転付命令によって、支払に代えて差し押さえた債権の移転を受けて債務の弁済に充てることもできます(民事執行法159条1項)。

他方、債権者が複数競合する場合には、第三債務者は差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託する義務を負います(民事執行法156条2項)。こうして供託された金銭について、差押えをした債権者全員が執行裁判所の関与のもと債権額に応じて平等に配当を受けることになります。

債権差押命令申立における留意点

債権執行手続において、執行対象財産たる債権は、当事者と債権の内容で特定されます。そのため、債権差押命令申立書においては、誰の誰に対する債権を差し押さえるのかを的確に判断しうるように当事者たる債務者および第三債務者を特定する必要があります。

また、債権差押命令申立書に記載する差押債権の内容についても、執行裁判所が差押禁止債権に当たるかどうかを的確に判断しうるように特定する必要があります。差押債権は、当事者・債権の種類・金額・発生原因・発生年月日および弁済期等によって特定するのが一般ですが、差押債権ごとに個別の検討が必要になります。

- 誰の誰に対する債権を差し押さえるのかを的確に判断しうるように当事者たる債務者および第三債務者を特定する

- 差押債権の内容について、執行裁判所が差押禁止債権に当たるかどうかを的確に判断しうるように特定する

弁護士法人中央総合法律事務所