2022年4月、中小企業でも施行されるパワハラ防止法 3つの誤解と対応策

危機管理・内部統制当社は、社員数十名の中小企業ですが、以前から職場での労務管理に課題があり、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の問題に悩まされています。

2022年4月1日からパワハラ防止法が中小企業にも施行されると聞きました。パワハラ防止法違反とならないために、具体的にどのような対応をする必要があるのでしょうか。

- パワハラ防止法は2019年5月に成立し、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行されます。

- パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課した点に特徴があります。

- パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置に対応するためには、就業規則等の服務規律に関する文書の整備、社内研修、相談窓口の設置等を行うことが求められます。

解説

目次

パワハラ防止法の施行状況

近年、ハラスメントトラブルは増加傾向にあります。厚生労働省が公表する「個別労働紛争解決制度の施行状況」では、令和2年度まで過去9年間連続で「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が最多となっています 1。「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は平成14年度には6,627件 2 とされていた一方、平成23年度には4万5,939件、令和元年度には8万7,570件 3 と年々増加の一途を辿っています。なお、令和2年度には「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が7万9,190件と減少に転じたようにも見えますが、これは令和2年6月に労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)に関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものが、いじめ・嫌がらせに計上されていないためにすぎません(同法に関する相談件数は1万8,363件となっているため、合算すると令和元年度の相談件数を超過することになります。下記グラフのゴールドで示した令和2年度の数値参照)4。

「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数の推移

設例のように、パワハラやセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」といいます)に関する相談も、年々増加しています。

パワハラのコンプライアンスリスクを踏まえ、2019年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

上記法律の成立に伴って改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称「労働施策総合推進法」)(以下では、特に断りがない場合には単に「パワハラ防止法」と表記します)において、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。

同法は、大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行されます。

パワハラ防止法における中小企業の定義

パワハラ防止法では、大企業と中小企業では施行時期が異なるため、自社が大企業に該当するのか、または中小企業に該当するのかを確認しておく必要があります。

パワハラ防止法にいう中小企業とは、以下のように分類されます。

パワハラ防止法における中小企業の定義

| 中小事業主(①または②のいずれかを満たすもの) | ||

| 業種 | ① 資本金の額 または出資の総額 |

② 常時使用する 従業員の数 |

|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 (サービス業、医療・福祉等) |

5,000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| その他の業種 (製造業、建設業、運輸業等 上記以外すべて) |

3億円以下 | 300人以下 |

パワハラの定義等

「パワハラ防止法」の制定に伴い、令和2年1月15日、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省告示第5号)」5(以下「パワハラ指針」といいます)が公表されました。

パワハラ指針では、職場におけるパワハラは、以下のように定義されています。

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすもの

上記定義の詳細については、関連記事も参照してください。

中小企業がパワハラ対策に取り組むメリット

上記1に記載したとおり、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は9年連続で最多を更新していますが、中でもパワハラは「いじめ・嫌がらせ」の最たるものといえます。

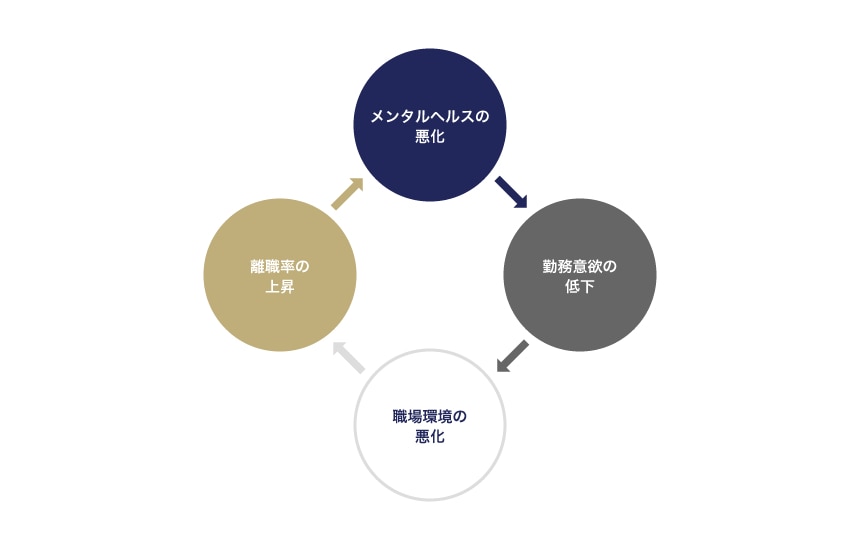

労務問題を放置していれば労働者のメンタルヘルスの悪化、勤務意欲の低下、職場環境の悪化、離職率の上昇という負のスパイラルに陥るリスクがあります。

企業が労働問題を放置するリスク

中小企業がパワハラ対策に取り組むことは、離職率の低下だけでなく、対外的にも積極的に公表することで、魅力的な職場環境を提示し、人材採用の面で改善効果が期待できるというメリットがあります。

中小企業に多いパワハラ対策の3つの誤解

このように、人手不足が大きな経営上の課題になりやすい中小企業こそ、パワハラ対策に取り組むべきメリットがあるといえます。その一方で、パワハラ対策への誤解があるために取り組みに二の足を踏んでいる中小企業も少なくない印象があります。

以下では、中小企業からよく寄せられるパワハラ対策への誤解を紹介します。

誤解① 被害を訴える側の主観でパワハラかどうかが決まってしまう?

(実際には客観的に判断される)

もっとも多い誤解は、次のようなものです。

これは言い換えれば、「パワハラかどうかは被害者の主観で決まる」という誤解です。

このような誤解があるために、本来部下の指導育成をしなければならない上司(管理職)から、次のような相談を寄せられることがあります。

パワハラかどうかが被害者の主観で決まるということはありません。

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しないとされています。ミスを犯した部下に注意や指導をすること自体は、職務の円滑な遂行上許容されます。

部下の指導育成をしなければならない上司が、部下からパワハラ被害を訴えられることを懸念し、部下に対して適切な注意指導をしないことは、上司として求められる役割を果たしていないことにもなりかねません。

誤解② 適法な注意・指導と違法なパワハラの判断基準・目安がわからない?

このように、上司としては部下に対し、適切な注意指導をすることが求められますが、一方で行き過ぎた注意指導となると、前記パワハラの定義②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」に該当し、違法なパワハラにあたるおそれがあります。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、またはその態様が相当でないものを指します。

この判断にあたっては、次のような様々な要素を総合的に考慮することが適当とされています。

- 当該言動の目的

- 当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況

- 業種・業態

- 業務の内容・性質

- 当該言動の態様・頻度・継続性

- 労働者の属性や心身の状況

- 行為者との関係性 等

また、判断の際に、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについてもご留意ください。

誤解③ 部下は上司に対して何を言っても許される?(逆ハラスメント)

上司が部下からハラスメントと訴えられることをおそれて適切な注意指導ができないという問題のほか、次のような誤解もよくみられます。

実際には、部下であっても発言内容によっては上司に対するパワハラに該当します。

パワハラを受ける労働者が行為者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われる言動は、「優越的な関係を背景とした」言動にあたります。

部下による行為であっても、以下のような言動は、「優越的な関係を背景とした」言動にあたり、パワハラとなります。

- 当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

- 部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるもの

たとえば、部下が複数名で上司の業務命令を無視したり、上司を大声で恫喝したりする場合には、部下から上司に対するパワハラに該当するといえます。

中小企業のパワハラ対策のポイント

事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容

中小企業がパワハラ対策を検討する際には、パワハラ指針を参照していくとイメージしやすいでしょう。

パワハラ指針では、パワハラ防止のために事業主が講ずべき措置の具体的内容を提示しています。以下では、パワハラ指針に示されている事業主が講ずべき措置を紹介します。

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければなりません。

- 職場におけるパワハラの内容および職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

- 職場におけるパワハラに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

(2)相談(苦情を含む。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければなりません。

- 相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

- 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること

- 職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

- 職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと

- 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること

6-1(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置

- 相談者・行為者等のプライバシー(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれます)を保護するために、相談への対応または当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること

- 労働者が職場におけるパワーハラスメントに関し相談をしたこともしくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求めもしくは調停の申請を行ったことまたは調停の出頭の求めに応じたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

セクハラ・マタハラに関する措置義務化

職場におけるセクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント/マタハラ)については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることがすでに義務付けられていますが、今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されました。

- 事業主および労働者の責務を法律上明記

- 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

- 自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力対応

「SOGIハラ」「アウティング」がパワハラに

なお、パワハラ指針では、SOGIハラスメント(相手の性的指向や性自認に関する侮辱的な言動)や、アウティング(労働者の性的指向・性自認などを本人の了解を得ずに暴露すること)も、パワーハラスメントに該当するということが明記されています。

たとえば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことは「精神的な攻撃」としてパワハラに該当し、労働者の性的指向・性自認等の機微な個人情報について当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露することは「個の侵害」としてパワハラに該当する、とされています。

- 「君、まさかゲイ(ホモ、レズ)?」といった発言

- 「男のくせに化粧なんかしているやつを商談に同行させられない」などと言い、異動を命じる

- 「あの人は同性愛者だから、仲良くすることはやめよう」などと言い、無視する

パワハラ指針では、性的指向や性自認への理解を深め、差別的言動や嫌がらせが起こらないよう注意喚起がなされていることにご留意ください。

罰則

パワハラ防止法では、同法違反に対する罰則が規定されています。

パワハラ防止法では、厚生労働大臣が事業主から必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置の施行に関し必要な事項について報告を求めることができるところ(法36条1項)、事業主が報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられることになります(同法41条)。

また、罰則とは別に、厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導または勧告をすることができるほか、勧告を受けた事業主が従わなかった場合にはその旨を公表することができます(同法33条)。

このように、パワハラ防止対策を怠った事業主は、行政処分を受けるリスクもあります。

まとめ

パワハラ防止法が2022年4月1日から中小企業にも施行されることに伴い、雇用管理上の措置を講じなければならないなど、中小企業においても様々な施策の対応が求められることになります。中小企業にとってはその対応をすることは負担となる面もあるかもしれません。

一方で、パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を与えることが期待できます。

特に人手不足が経営上の課題となっている中小企業にとってはその影響は少なくないといえます。

中小企業の経営者や実務担当者の皆様には、パワハラ防止法の施行を、職場環境を改善し、より良い労務環境を構築する機会と捉えていただき、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。

詳しくはこちら

-

厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(令和3年6月30日) ↩︎

-

厚生労働省「平成14年度個別労働紛争解決制度施行状況」(平成15年4月25日) ↩︎

-

厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(令和2年7月1日) ↩︎

-

厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(令和3年6月30日) ↩︎

-

厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

(令和2年1月15日) ↩︎

弁護士法人長瀬総合法律事務所