デジタルトランスフォーメーション(DX)の概要と法務の関わり方・前提知識

IT・情報セキュリティこのたび事業部から、「デジタルトランスフォーメーション(DX)による事業の変革に取り組むことを決めたので、法務部門にも協力してほしい」と連絡がありました。ついてはDXの概要および法務の携わり方について教えてください。

DXに様々な定義がありますが、端的には、デジタル技術により顧客に提供する付加価値を創造することを意味し、単なるコストの削減を意味するものではありません。

法務の立場からDXの推進をサポートするにあたっては、技術やデジタルに関連する法知識といった新しい知識が必要となるほか、過去の慣習に囚われない柔軟な視点をもって、事業部と協力しながらビジネスを新たに創り上げていくマインドセットが重要です。

解説

DXの基本的な意味

デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」といいます)とは、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授が最初に提唱した概念とされています。DXは、様々な意味で用いられていますが、経済産業省による「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver.1.0」(2018年12月)では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

DXのポイントは、データとデジタル技術を利用して、企業が顧客に提供する商品、サービス、体験の「付加価値」を創造することにあるといえます。デジタル化による単なるコスト削減は、DXの概念には当てはまらないと考えるべきでしょう。DXは経営戦略として捉えるべきであり、単なるコスト削減と捉えると小粒なアイディアしか出てこないというマイナス効果が生じるおそれがあります。他方で、DXについて、「ビジネスモデルそのものを変革すること」と言われることもあります。それが実現できるのが理想ですが、そのような壮大な目標を掲げても、IT化に遅れをとっている多くの日本企業にとっては現実味がないので、まずは顧客に提供する「付加価値の創造」を目指すのが現実的だと思われます。そして顧客に大きな付加価値を提供することは、結果として多くの場合、ビジネスモデルの変化をもたらすことになります。

DXの取り組みの現状

多くの日本企業においては、DXを進めるために、デジタル部門を設置する等の取組みが見られつつ、PoC(Proof of Concept:戦略仮説・コンセプトの検証工程)を繰り返すなどの、ある程度の投資は行われるものの実際のビジネス変革には繋がっていないのが現状との指摘がされています 1。

DXが進まない理由は数多くありますが、主なものとして、以下などが挙げられます(法務面が挙げられることは少ないように思われます)。

- 経営陣のコミット・理解不足

- DXではそもそも適切な課題設定が困難であること

- 利用者目線が欠けていること(UXやデザイン思考の欠如)

- 費用対効果が見えないことにより投資判断が困難であること

- DXを進めるにあたっての人材不足

- 使い慣れたシステムを変革することへの現場の抵抗

- 既存システム(レガシーシステム)との調整が容易ではないこと

しかし、あらゆる産業において、これらの新たなデジタル技術を活用してこれまでにないビジネス・モデルを展開する新規参入者が登場し、デジタル・ディスラプションと呼ばれるゲームチェンジが起きつつあります。このような環境において、各企業は、競争力維持・強化のために、DXをスピーディーに進めていくことが死活問題となっています 2。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、消費活動が大きく落ち込むなかで、DXが進んでいる企業が業績を伸ばしている反面、遅れている企業では業績が落ち込むなど、両者の間の差が明確になりつつあります。今後は、接触を回避したり、出勤を避けたりするため、従来の業務の方法を抜本的に見直す必要がますます生じるでしょう。マイクロソフトのナデラCEOは、「COVID-19は私たちの仕事と生活のあらゆる側面に影響を与え、この2か月間で2年分のデジタルトランスフォーメーションが見られた」と述べています 3。

感染症のリスクについて考慮せざるを得ないアフターコロナの世界においては、企業の生き残りのためにDXはますます重要になると考えられます。

DXプロジェクトに関わるうえで法務担当者が身につけておくべき知識

従来、法務においては、当然のことながら、法律に関する専門知識を中心に求められてきました。しかし、現実世界において、人々の行動を制約するものは法律に限られません。

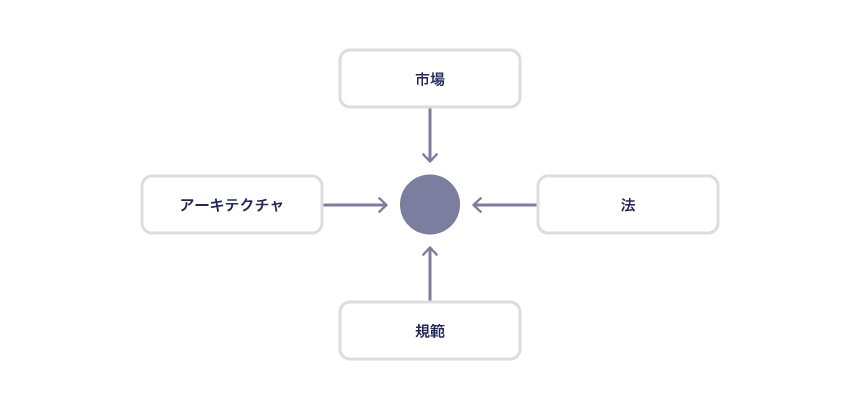

アメリカの法学者のローレンス・レッシグは、規制は、法、社会の規範(いわゆる倫理)、市場(ビジネス)、アーキテクチャ(基本構造)の4つによってなされると分析しています 4。そして、サイバー空間では、それを形作るソフトウェアとハードウェアが人の振る舞いに対する制約を構成するとしています。レッシグはサイバー空間において人の振る舞いを規制するアーキテクチャを「コード」と名づけています。

DXにおいては、サイバー空間(古めかしい用語ですが)が主戦場となりますので、アーキテクチャやコードが一層、重要な役割を果たすことになります。

コードの例としては、IDやPWによるアクセス制限や、コピー防止機能によるコピー制限などがあります。このようなコードがあると、通常人であれば、そもそもシステムにアクセスやコピーができないといったように、法律以上に強力な規制となります。

最近では、SNSの運営事業者が、トランプ大統領のSNSへの投稿に対して、誤った主張が含まれているとして、利用規約に基づいてコメントや削除したことが話題になっていますが、これもサイバー空間において人に対する規制を行うアーキテクチャであり、コードの一例といえます。

デジタル化社会においては、アーキテクチャによって人を規制することが一層容易になるので、法務担当者は、このアーキテクチャに関する洞察と、それに関連する技術を理解することも求められるようになります。技術的知識については、詳細までは知らなくても、まずは概要を知ることが重要です。最新の技術の知識については、最近はウェブサイトやオンラインスクールなどで容易に入手可能となっていますので、それを活用することが考えられます。

また、規範(倫理)に対する配慮の必要性も高まっています。たとえば、個人情報の取扱いについて、法律的には適法であっても、社会の理解を得られないサービスについては、社会的批判を浴びて、結局、サービスが中止になることもあります。

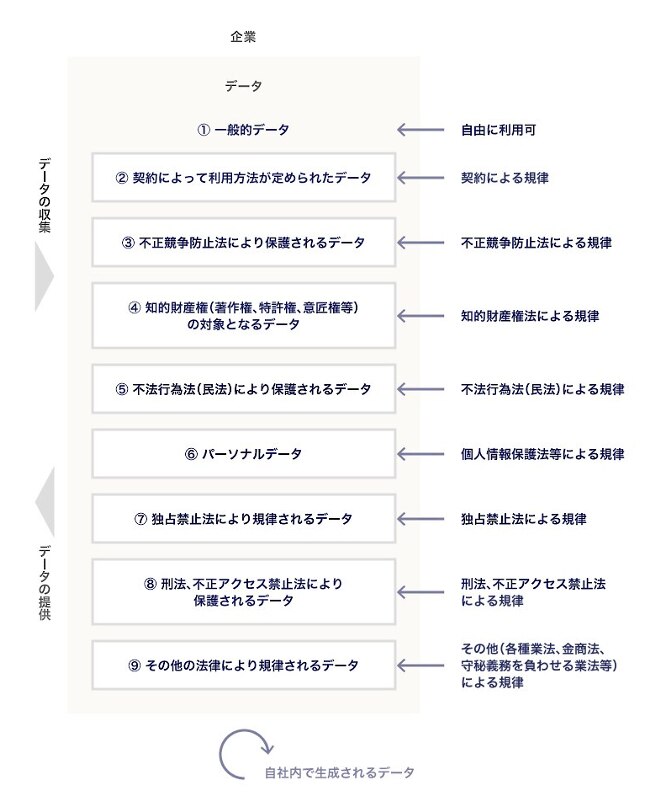

そして、法律に関しては、DXにおいて、これから重要となる法律知識として、契約法、知的財産法、個人情報保護法、独占禁止法、各種業法があげられます。

デジタル化社会の基礎であるデータの取扱いについて、法律的な観点から整理すると、データは以下①から⑨の通り分類されますが(②~⑨は重複することもあります)、そのなかでもよく問題となるのが上記の法律です。

- 一般的なデータ(下記②~⑨以外のデータ)

- 契約によって規律されるデータ

- 不正競争防止法により保護されるデータ

- 知的財産権の対象となるデータ

- 不法行為法(民法)により保護されるデータ

- パーソナルデータ

- 刑法・不正アクセス禁止法により保護されるデータ

- 独占禁止法により規律されるデータ

- その他法律により規律されるデータ

デジタルの世界は、物理的な制約がなく自由度が高い世界であり、また、データは知的財産法によって必ずしも保護されないことから、当事者間の契約によって取り決めざるを得ないため、契約法に関する知識は重要となります。なお、無体物であるデータは有体物と異なった特徴を持っているため、データに関する契約は、従来の有体物に関する契約をそのまま使うことはできず、データの特徴を考慮した契約を作成する必要があります。

知的財産法、個人情報保護法、独占禁止法は、企業によっては、従来あまり取扱ったことのない法分野かもしれませんが、法務部門がDXを取扱うにあたって今後は重要性が増してくる法分野と考えられます。

たとえば、データを利用したプラットフォームを作り、顧客へのサービスと商品を提供するとした場合、ビジネス的にそれが成り立つか、どのようなシステムを設計するか、そのサービスが社会的批判を浴びるものではないか、適法かといったことを検証したうえで、プラットフォームを設計する必要があります。

この場合、法律としては、顧客のデータの利用や権利関係については知的財産法や個人情報保護法が問題となり得ますし、プラットフォームの運営については独占禁止法が問題となりえます。顧客やITベンダとの契約や利用規約の作成においては契約法の知識が求められます。また、業法がある場合には、それをクリアしておく必要があり、分野によっては、業法がDXを進めるにあたって大きな障害になり、その対策が重要になることもあります。

DXプロジェクトに関わるうえで法務担当者が意識すべき点

DXを進めるにあたり、法務担当者は、前述の通り、単に法律のことだけを考えればよいのではなく、アーキテクチャ、規範、市場の観点からの分析も重要となります。

DXについて法務アドバイスをするにあたっては、法務分野に限らず、この全体像を俯瞰したうえでアドバイスをすることが重要です。

デジタルにおけるエコシステムについては、たとえばシステムの標準規格化など、オープン化の傾向にあり、またエコシステムの成長には、各ステークホルダーに利益が生じるような適切なインセンティブ設計が必要です。「リスクはできるだけ取らないことが法務の役割である」「権利はできるだけ主張すべきである」といった発想は、ビジネス(市場)の観点からは適切でない場面も多いことは留意すべきでしょう。

また、DXについては、企業にとって新しいチャレンジとなることが多いため、「従来こうであったから」という保守的な考え方では、法務がDXの抵抗勢力になってしまう恐れもあります。むしろ、DXを進める事業部と一緒になって、目的を達成するためにどのようにすればよいのか、という視点から考えることが重要です。違法な行為については許容すべきではありませんが、DXの分野には、文献や確立した見解がない「グレーゾーン」があることも多く、こうした領域については「リスクがあるからやめよう」という発想からスタートしたのでは、DXに取り組むには不向きです。そうではなく、「実現するためにはどうしたらよいのか」という発想で検討することが求められます。DXには、それに抵抗する勢力がいることも多く、法務部の何気ない発言が、抵抗勢力によってDXを阻止するために利用されることもあることに注意が必要です。

法律に関していうと、デジタルに関する法解釈については、有体物の議論に引きずられてしまい、デジタルの特徴を考慮しないで検討してしまうこともよくありますので(たとえば、「データの所有権」を議論するなど)、検討にあたってはデジタルの特徴を考慮することが重要です。また非デジタルの世界では問題視されていないのに、デジタルの世界になると急に問題視され利用に耐えない複雑なルールや約束事が作られてしまうという現象があります。そのような場合には、非デジタルの世界とのイコールフッティング(条件の同一化)も考慮すべきです。

法務の関わり方については、DXにおいては、ITシステムの仕組みが決まってしまうと、作り直したり、修正することは大変な労力が生じるので、法務担当者は、DXのプランの初期段階から関わることができるようにすることが望まれます。

-

経済産業省ウェブサイト「産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進」(2020年7月30日最終閲覧) ↩︎

-

デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」(2018年9月7日)5頁 ↩︎

-

Microsoft Corporation「Microsoft Fiscal Year 2020 Third Quarter Earnings Conference Call」(2020年4月29日、2020年7月30日最終閲覧) ↩︎

-

ローレンス・レッシグ『CODE VERSION 2.0』(翔泳社、2007)172頁。 ↩︎

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業