建設廃棄物処理およびリサイクルの法規制と実務上の留意点(後編)

不動産

目次

はじめに(建築現場における再生リサイクル処理の必要性)

廃棄物処理においては、法令に基づく適正な処理が求められ多額の費用もかかることから、建築現場において廃出される廃棄物や土砂について、再生リサイクル処理をすることでコストを削減することが検討されます。

しかしながら、建築廃棄物の処理の規制については行政から発出されている通知等が多数あるうえ、相互の関係も複雑であり、また廃棄物で規制される対象の区別も容易ではありません。

本稿では前編に続き、建築現場において排出される廃棄物や土砂について、どのような規制があるのか、再生リサイクル処理を行ううえでの実務上の留意点について解説します。

建築廃棄物の再生・リサイクル処理

廃棄物処理法においては、産業廃棄物の「再生」(廃棄物から原材料等の有用物を得ること、または処理して有用物にすること)も最終処分(埋立処分、海洋投入処分または再生をいう。廃棄物処理法12条5項)の一態様としてあげられています。再生されるまでの間は、上記と同様の規制を受けることになります。

この点については、環境省の平成25年通知 1 において、「再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用がある」と説明されています(大阪府ウェブサイト「廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)」なども同旨)。

なお、後述する建築リサイクル法など、再生(再商品化、再資源化、再生利用)についての取扱いが定められている場合もあります。

建築リサイクル法の制定

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫および廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しており、この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が制定されました 2。

建設リサイクル法では、特定建設資材(詳細は後述)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等および再資源化等を行うことを義務付けています。

建築リサイクル法の対象となる建築等工事

建築リサイクル法において、分別解体等および再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、以下のように定められています(建築リサイクル法9条1項、建築リサイクル法施行令2条1項各号)3。

リサイクルが求められる特定建築資材

分別解体等および再資源化等の実施義務が求められる特定建築資材とは、「コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるもの」(建築リサイクル法2条5項)をいいます。

ここにいう「政令で定めるもの」とは、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材およびアスファルト・コンクリートをいいます(建築リサイクル法施行令1条)。

分別解体および再資源化等の実施義務

(1)分別解体義務

対象建設工事の受注者または自ら施工する者(自主施工者)は、正当な理由 7 がある場合を除き、特定建築資材の分別解体等をしなければならないとされています(建築リサイクル法9条1項)。

(2)再資源化実施義務

そのうえで、対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならないものとされています(建築リサイクル法16条本文)8。

「再資源化」とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材または原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にする行為、また、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものまたはその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいいます(建築リサイクル法2条4項)。

特定建設資材廃棄物は、再資源化を行うより最終処分を行った方が経済的に有利な場合であっても再資源化を行わなければならないとされています 9。

現場で再利用できるものを特定建設資材として再使用することに問題はないものの、特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできないとされています 10。

(3)発注者の費用負担等

対象建設工事の発注者は、注文する建設工事について、分別解体等および建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等および建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならないとされています(建築リサイクル法6条)11。

事前の届出義務

対象建設工事の実施にあたっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることが義務付けられています(建築リサイクル法10条1項)。

工事着手の時点とは、実際に現場で新築・解体等の工事を始める日(新築・解体等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)をいいます。工事着手の日は契約書に記載されている工期通りでなくても差し支えないとされています 12。

契約前の対象建設工事の説明義務

対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも解体する建築物等の構造、新築工事で使用する特定建設資材の種類、工事着手の時期および工程の概要、分別解体等の計画、解体工事で解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み等について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとされています(建築リサイクル法12条1項)。

建設汚泥のリサイクル

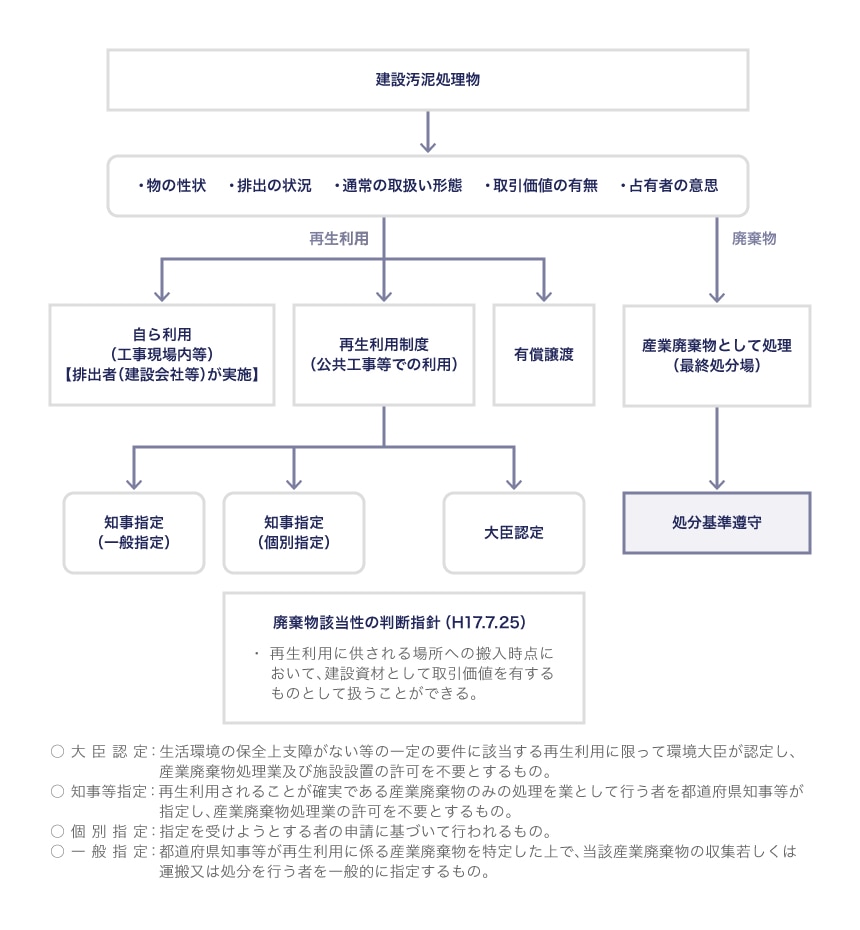

図1 建設汚泥処理物の再生利用の考え方 13

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環産廃第050725002号通知)では、建設汚泥の再生利用について、廃棄物処理法9条の8および15条の4の2による環境大臣の再生利用認定制度と同等の判断基準に沿って廃棄物処理法規則9条2号および10条の3第2号に基づく都道府県知事による再生利用に係る指定制度を利用する場合においては、建設資材として取引価値を有するものとする取扱いが可能であるとされています。

再生利用制度には、①環境大臣による認定(大臣認定制度)、②都道府県知事等による個別指定(個別指定制度)、③都道府県知事等による一般指定(一般指定制度)、の3種類があるとされています。

この点については、平成17年の環境省通知(前述)にも記載されています 14。

第四 その他の留意事項

一 実際の利用形態の確認

(略)

二 建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制度

- 法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。

おわりに

以上本稿においては、建築現場において排出される廃棄物や土砂について、どのような規制があるのか、再生リサイクル処理を行ううえでの実務上の留意点について、2回にわたり解説してきました。

建設工事で生じる建設廃棄物を適切に処理するためには、どのような規制がかかるのか等を的確に判断する必要がありますが、規制の内容は必ずしも明確ではなく、法的な判断が難しい事例も多々存在します。

近時、環境法令をはじめとして関係法令やガイドライン、業界指針がめまぐるしく改定されていますが、適切なアップデートがなされないと、少し前までは問題がなかった(=適法出会った)にもかかわらず、法令違反とされてしまうことがありますので、社内規程・マニュアル等の改訂を適時に行うことが必要不可欠です。特に、環境管理の分野においては、要求される水準が刻々と向上しているため、適宜の見直しが重要となります(日本取引所自主規制法人の「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」(2018年3月30日)原則1 解説1−2参照)。

最新のガイドライン・通知や規制動向・裁判例も踏まえて慎重に検討のうえで、必要に応じて適切に弁護士その他の専門家の意見を踏まえて対応することが肝要です。

以上

-

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について(通知)」(環廃産発第1303299号、平成25年3月29日) ↩︎

-

環境省ウェブサイト「建設リサイクル法の概要」 ↩︎

-

発生する特定建築資材廃棄物の量がわずかであったとしても、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば対象建設工事に該当するとされています(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q20)。 ↩︎

-

建築設備については、建築物として扱うものの建築基準法でいう構造耐力上主要な部分にあてはまらないため、建築設備単独で行う工事については全て修繕・模様替等工事とみなし請負金額が1億円以上であれば対象建設工事となる。ただし、建築物本体と建築設備の新築工事または解体工事を1つの工事として併せて発注する場合については、建築物本体が対象建設工事であれば建築設備に係る部分についても新築工事または解体工事として対象建設工事になります(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q25)。 ↩︎

-

国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q24 ↩︎

-

「建築物以外の工作物」とは、土木工作物、木材の加工または取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、石材の加工または積方による工作物、れんが・コンクリートブロック等による工作物、形鋼・鋼板等の加工または組み立てによる工作物、機械器具の組み立て等による工作物およびこれらに準ずるものなどが該当するとされています(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q7)。 ↩︎

-

有害物で建築物が汚染されている場合・災害で建築物が倒壊しそうな場合等、分別解体を実施することが危険な場合・災害の緊急復旧工事など緊急を要する場合・ユニット型工法等、工事現場で解体せずともリサイクルされることが廃棄物処理法における広域認定制度により担保されている場合などが想定されています(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q34)。 ↩︎

-

自主施工者が施工する対象建設工事については分別解体等実施義務のみ課せられているが、再資源化等義務についても可能な限り果たすよう努力することが必要であるとされています。また、工事の一部を他社に請け負わせる場合は、自主施工には該当しないとされています(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q22)。 ↩︎

-

国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q87 ↩︎

-

国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q88 ↩︎

-

「費用の適切な負担」とは、発注者が負担する額の絶対的水準を問題とするものではなく、発注者の費用負担がその額も含め当事者双方の適正な合意に基づいて行われることを意味するものであるとされています。請負代金額の決定が見積りや協議等を経て当事者双方の対等な立場における合意に基づいて適正に行われ、当該決定に係る額の代金が適正に支払われることをいうものであるとされています(国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q19)。 ↩︎

-

国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q51) ↩︎

-

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について」(環廃産発第060704001号、平成18年7月4日) ↩︎

-

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(環廃産発第050725002号、平成17年7月25日) ↩︎

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産