デジタル・プラットフォーマー規制とデータの移転・解放

第1回 データの移転・開放等の在り方に関するオプションの概要(前半)

IT・情報セキュリティ

目次

デジタル・プラットフォーマーによるデータの寡占化と規制の検討

プラットフォーマー型ビジネスは、BtoB、BtoC等、企業や人を結びつける「場」を提供するものです。このため、契約当事者にフォーカスし、結びつくB、Cに着目した規制や、これらの法律関係の整理について、従来の実務上は注目されてきたように思われます。しかしながら、巨大デジタル・プラットフォーマーの台頭と海外の動向をにらんで、競争政策の観点から政府による問題提起がなされて数年が経過しました 1。

政府の検討では、デジタル・プラットフォーマーは、「場」を提供することで、ネットワーク効果を生み、データの寡占化・独占化が進む傾向にあることが指摘されています。

Google、Amazon.com、Facebook、Appleを指すいわゆる「GAFA」に限らず、人々の生活を豊かにし、時に欠くことができないプラットフォーム型ビジネスは多くあります。デジタル・プラットフォーマーのサービスが定着するほどプラットフォームへのデータの集積が進むため、利用者が他の企業のサービスを選択することが困難になるだけでなく、他の企業の参入インセンティブが失われる面があることは否定できません。そのため、今般、競争環境整備のためのデータの移転・開放等のあり方について取りまとめがなされました。

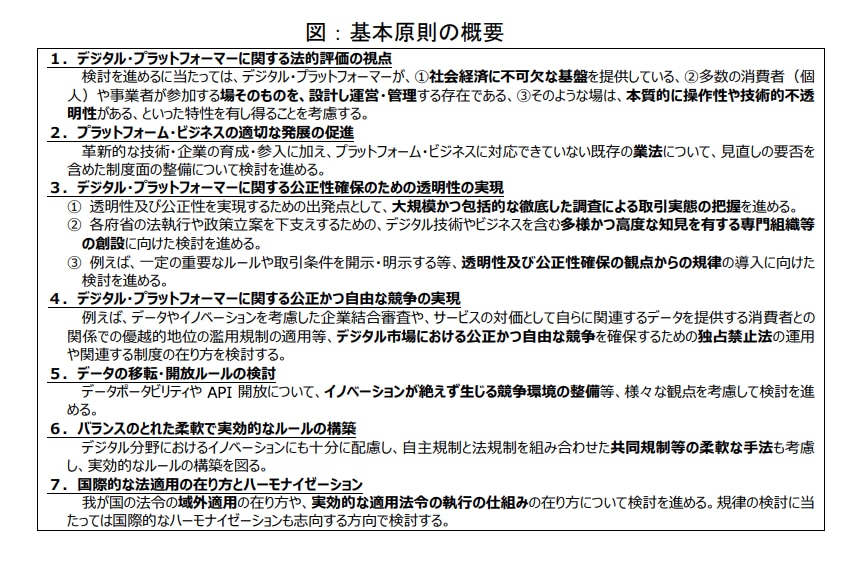

具体的には、データが市場競争へ与えるインパクトを加味し、「データの移転・開放等の在り方に関するオプション」(デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会、データの移転・開放等の在り方に関するワーキング・グループ。以下「データ移転・開放オプション」という)の検討が進められました。これは、2018年12月18日に示された「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」のうちの「5. データの移転・開放ルールの検討」に対応するものです。

データ移転・開放オプションは、API開放とデータポータビリティのルール形成を念頭に、独占禁止法による規律に制限されない対応が議論され、デジタル・プラットフォーマーのうち、どのような主体、どのような態様を対象とするかなどの議論を経てまとめられています。

本稿では、「データ移転・開放オプション」と「取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプション」(デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会、透明性・公正性確保等に向けたワーキング・グループ)を踏まえて2019年8月29日に公正取引委員会が発出した「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」における個人情報保護法に関連する部分について、どのような場合が問題とされ、また、どのようなルールが定められるのか解説していきます。

データの移転・開放等の在り方に関するオプションの概要

企業としては、対象となるデジタルプラットフォーマーが明確ではないことも相まって、対応を要することとなるデータの移転・開放等の方法としてあげられるデータポータビリティとAPI開放とは何かが気になるところです。しかし、現状はオプションを提示した段階であるため、これらの定義はありません。そこで、イメージがわきやすいように参考情報を記載します。

| データポータビリティ | ある主体からある主体へデータを移転させること。欧州一般データ保護規則(GDPR)では、自己に関する個人データを、一般的な機械で読み取り可能な形式で自ら受領し、または他の管理者に移転させる権利として明記される(GDPR 20条)。 |

| API開放 | APIとは、Application Programming Interfaceの略。第三者に開示することによって、ソフトウェア同士のデータフロー等を確立する技術的仕組み。これによって、より高いユーザー利便性を発揮し得ると言われている。 |

冒頭で触れた通り、データ移転・開放オプションは、プラットフォーム型ビジネスにおけるデータの利活用は、競争に不当な影響を与える場合があると指摘しています。また、データの価値の最大化が競争力を高める、そのためデータは可能な限り囲い込まずに流通させることが重要との認識の下、デジタル・プラットフォーマーは、それに逆行しかねない面を有するという問題意識があるようです。

プラットフォーム型ビジネスには、自らのサービス提供に伴って発生するデータによってサービスそのものの向上を図っていくという側面があります。しかし、データ移転・開放オプションでは、社会全体で見れば、サービスの拡大に伴って事実上または意図的に発生するデータの囲い込みの状態が(ⅰ)競争を制限するおそれ、(ⅱ)データが持つ価値が最大限に活かされない可能性、(ⅲ)利用者の選択の機会が確保されないおそれが生じつつあるとし、社会的なデメリットにスポットを当て、「公正な競争環境の整備」と「利用者の選択機会の確保」を課題として明記しています。

公正な競争環境の整備

デジタル・プラットフォームを利用し、データが蓄積された利用者は、過去の利用歴を参照する必要性や、その利用者の嗜好などに合わせたサービスの利便性の高さ、手続きの煩雑さなどから、他のサービスに移行しづらくなる(ロックインされる)可能性が生じます。

その結果、競争メカニズムが働きにくくなることや、デジタル・プラットフォーマーによる、データへのアクセスや開示の拒否などが生じる可能性により、公正な競争環境を損なうおそれがあると指摘されています。

利用者の選択機会の確保

利用者は、自己に関するデータをデジタル・プラットフォームに提供することの実質的コストを必ずしも十分に認識していない可能性があります。また、一度利用者が特定のデジタル・プラットフォームを利用して慣れ親しむことで、意図せざる心理的なスイッチングコストが発生し、ロックインされてしまうおそれがあります。

利用者がロックインされた場合、当該デジタル・プラットフォームにおいて、個人データやプライバシーの保護、セキュリティの観点から利用者の期待に比して十分ではないレベルとなっていたり、利用者にとって不利な取扱条件に一方的に変更される場合であったりしても、利用者はそのサービスにとどまらざるを得ず、それらの不利益を甘受せざるを得ない状況も生じ得ます。

利用者にとっては選択肢の幅が狭まり、競争メカニズムが働きにくくなることから、デジタル・プラットフォーマー側においても、利用者の選択機会を確保しようとするインセンティブが不十分になるおそれがあると指摘されています。

既存法令の適用の限界

データ移転・開放オプションでは、上記の課題を解決することについて、データの蓄積と他社への不提供がただちに独占禁止法上違法となるものではないことにも言及し、デジタル・プラットフォームに集積されたデータについて、安全・安心を確保しつつ、自由、円滑、簡易に再利用できるような仕組みが重要との考えから、競争上望ましい政策的措置としての、データの移転・開放のためのオプションがあげられています。

移転・開放の方法、対象範囲

オプションは具体的な仕組みを提示するものではなく、最終的には「7. 今後の課題」として、その内容の多くが方向性を示すにとどまり、引き続きの検討がなされる事項が多いことに触れ、今後とも、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境の整備について検討が進められることが期待されると結ばれています。このため、今後も政府の動向をチェックしていく必要がありますが、以下(後半に続きます)では、今後の具体的な検討の基礎となるデータ移転・開放オプションの概要をまとめていきます。

(1)移転・開放の方法

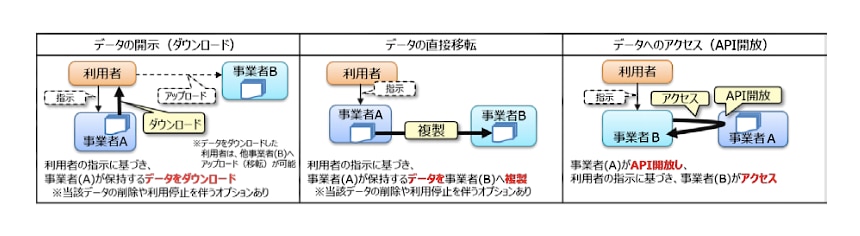

データ移転・開放オプションでは、データの移転・開放の方法として、下図のとおり、「データの開示」、「データの直接移転」、「データへのアクセス(API解放)」が紹介されています。

移転・開放のポイントは、利用者が何らかの方法により自己に関するデータを再利用できるようにすることが肝要であるとして、一律に規制する方法に拠らず、今後、具体的なサービスの内容やデータの特性、問題等に応じて、適切な手法を併せて検討することも考えられるとしています。

(2)移転・開放の対象範囲

データの移転・開放は、デジタル・プラットフォーマー全般に共通して取り組まれることが望ましいとしつつも、規制する場合には、投資に対する負のインセンティブやイノベーションへの悪影響等も考慮すれば、競争の促進のために必要な場合に限定することが考えられるとしています。

対象範囲について、下記の整理がされています。

- サービスの範囲、デジタル・プラットフォーマーの範囲、データの範囲

- 移転・開放を求められる利用者の範囲

詳細については下の表を参照ください。なお、下記の整理を踏まえて移転・開放の対象が特定されたとしても、特定されたサービスおよびそのレバレッジとして機能するサービスの範囲に限定されることが合理的とのコメントも付されています。

① 移転・開放の対象となるデジタル・プラットフォームのサービス等の範囲の考え方

| 範囲 | 考え方 |

|---|---|

| サービスの範囲 | <サービスを特定するための観点> 今後具体的な検討を要するとしつつ、サービスを特定するための観点として、下記があげられる。

<グローバルの視点> 国内外に展開する者にもデータの移転・解放も求めていくので(国内外のイコールフッティングの観点)、国内外の競争政策や個人データの保護に関する政策、個別分野における規制等に係る議論や、事業者の自主的な取組、データ利活用やセキュリティ対策、APIに関わる標準化の動向等を踏まえながら、検討を深めていくことが必要 |

| デジタル・プラットフォーマーの範囲 | <データの移転・解放の対象として限定する要素>

<判断の基準> 利用者数(アカウント数)、売上高、シェアなどの形式的な基準を用いて一義的に特定することは困難であり、総合判断する際の観点として下記があげられる。

上記基準を用いて総合判断するとされており、規制の客体が不明確とならないよう、透明性を高めるために、明確な判断基準を定めるとともに、基準に該当する事業者を明確にする仕組み(指定等)が必要となる |

| データの範囲 | そのサービスに係るデータの移転・開放を認めることで、下記2点が見込まれるものを対象とする。

投資インセンティブへの悪影響等を考えて、サービス提供の(向上の)ために相当程度高度化したもの(解析等によって生み出されたデータ等)を対象から除く等の措置の必要性も考えられる。 |

② 移転・開放を求めることができる利用者の範囲の考え方

利用者がロックインされた状態からの原状回復を選択肢の1つとすることが望ましいことも踏まえれば、個人・法人、サービス提供者・消費者の区別なく、幅広く対象とすることが考えられるとされています。

次回は引き続き、データ移転・開放オプションの概要を説明し、データ移転・開放に関する考え方のポイントと政府の動向を解説します。

-

公正取引委員会 競争政策研究センター「データと競争政策に関する検討会報告書」(平成29年6月6日) ↩︎

長島・大野・常松法律事務所