楽天モバイル社員による技術情報の不正持ち出し、営業秘密の要件や問われる責任、未然防止措置を宮下和昌弁護士が解説

危機管理・内部統制

目次

2021年1月12日、ソフトバンク株式会社の技術情報を不正に持ち出したとして、楽天モバイル株式会社の従業員(以下「対象従業員」といいます)が不正競争防止法違反の容疑で逮捕されました。また、ソフトバンクは同日に公表したプレスリリースのなかで、楽天モバイルに対する民事訴訟の提起や対象従業員に対する損害賠償請求の可能性についても言及しています 1。

本事案では、対象従業員、楽天モバイルそれぞれについてどのような責任が問われ、処罰される可能性が考えられるのでしょうか。同種事案の発生を未然に防ぐために取るべき措置とあわせ、IGPI弁護士法人代表の宮下 和昌弁護士に聞きました。

転職先に営業秘密が開示される前であっても、図利加害目的は認められ得る

本事案において対象従業員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されています。そもそも不正競争防止法とはどのような法律なのでしょうか。

- 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争の促進を目的とする法律であり、本件で問題となっている「営業秘密」の保護についても定めています。

- 不正競争防止法は「営業秘密」を侵害した場合の民事上の責任のみならず、刑事上の責任についても規定しています。

本件では、対象従業員の逮捕という刑事手続が進行していることに加え、ソフトバンクのプレスリリースのなかでは、相手方企業に対する民事訴訟や当該対象従業員に対する損害賠償請求といった民事上の措置の可能性についても言及されています。

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争の促進を目的とする法律であり、本件で問題となっている「営業秘密」を侵害した場合の民事上の責任および刑事上の責任についても規定しています。もっとも、営業秘密に関する民事上の不正競争行為の構成要件と、刑事上の営業秘密侵害罪の構成要件とは類似するものの異なる点もあるため、両者は区別して検討する必要があります。民事上の不正競争行為が、ただちに刑事処罰の対象となるわけではないという点に注意が必要です。

【表1】民事上の不正競争行為の類型

| 区分 | 民事上の不正競争行為の類型 | 不正競争防止法 における条文 |

|---|---|---|

| 不正取得および使用等 | ①不正手段により営業秘密を取得、または、不正取得した営業秘密を使用・開示する行為 | 2条1項4号 |

| ②不正取得行為が介在したことについて悪意重過失で営業秘密を取得、または、取得した営業秘密を使用・開示する行為 |

2条1項5号 | |

| ③営業秘密の取得後に不正取得行為が介在したことについて悪意重過失で使用・開示する行為 | 2条1項6号 | |

| 正当取得した営業秘密の不正使用等 | ④営業秘密の正当取得者が図利加害目的 2 で営業秘密を使用・開示する行為 | 2条1項7号 |

| ⑤不正開示行為(図利加害目的での開示/守秘義務違反の開示)が介在したことについて悪意重過失で営業秘密を取得、または、取得した営業秘密を使用・開示する行為 | 2条1項8号 | |

| ⑥営業秘密の取得後に不正開示行為が介在したことについて悪意重過失で使用・開示する行為 | 2条1項9号 | |

| 営業秘密侵害品の譲渡等 | ⑦営業秘密の不正使用行為によって生産された物を譲渡等する行為 | 2条1項10号 |

【表2】刑事上の営業秘密侵害罪の類型

| 区分 | 刑事上の営業秘密侵害罪の類型 | 不正競争防止法 における条文 |

|---|---|---|

| 不正取得および使用等 | ①図利加害目的で詐欺等行為/管理侵害行為により営業秘密を不正取得する行為 |

21条1項1号 |

| ②不正取得した営業秘密を図利加害目的で使用・開示する行為 |

21条1項2号 | |

| 正当取得した営業秘密の 不正領得・使用等 |

③営業秘密の正当取得者が、図利加害目的で、管理任務に背き、一定の方法((イ)媒体等横領/(ロ)複製作成/(ハ)消去義務違反および仮想)で営業秘密を領得する行為 |

21条1項3号 |

| ④営業秘密の正当取得者が上記一定の方法で領得した営業秘密を、図利加害目的で、管理任務に背き、使用・開示する行為 | 21条1項4号 | |

| ⑤営業秘密の正当取得者(現職者)が、図利加害目的で、管理任務に背き、営業秘密を使用・開示する行為 | 21条1項5号 | |

| ⑥営業秘密の正当取得者が、図利加害目的で、現職時に、営業秘密の開示の申込みをし/使用等の請託を受け、退職後に使用・開示する行為 | 21条1項6号 | |

| 違法開示による取得等 | ⑦図利加害目的で、所定の違法開示行為により営業秘密を取得し、または、使用・開示する行為 | 21条1項7号 |

| ⑧図利加害目的で、所定の違法開示行為が介在したことについて悪意で、営業秘密を取得し、または、使用・開示する行為 | 21条1項8号 | |

| 営業秘密侵害品の譲渡等 | ⑨図利加害目的で、一定の違法行為により生じた物を譲渡等する行為 | 21条1項9号 |

ソフトバンクのプレスリリースでは「当該元社員が利用する楽天モバイルの業務用PC内に当社営業秘密が保管されており、楽天モバイルが当社営業秘密を既に何らかの形で利用している可能性が高いと認識しています」と言及されている一方、楽天モバイルによる公表では「当該従業員が前職により得た営業情報を弊社業務に利用していたという事実は確認されておりません」と述べられており、2社の言い分に食い違いが認められます 3。対象となる情報を実際に転職先の業務で利用していたか否かという点は逮捕容疑に影響を及ぼすのでしょうか。

- 対象従業員については、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」(不正競争防止法21条1項3号)または「役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪」(不正競争防止法21条1項5号)の適用が考えられます。

- いずれの罪についても「図利加害目的」が必要となりますが、判例のなかには「営業秘密を私物のハードディスクに複製しただけで、転職先には開示していなかった」ような場合でも、この「図利加害目的」を肯定するものがあります。

- 情報を実際に転職先の業務に利用していたかどうかは、「営業秘密不正使用・開示罪」の成否には影響を与えますが、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」の成否には影響を及ぼさないと考えられます。

上記【表2】記載のとおり、営業秘密侵害罪には複数の類型が存在します。対象従業員についてそのいずれが適用されるかは具体的事実関係次第であり、現時点で確たることはいえませんが、可能性としては、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」(【表2】③の類型、不正競争防止法21条1項3号)または「役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪」(【表2】⑤の類型、不正競争防止法21条1項5号)の適用が考えられます。

これらはいずれも「営業秘密を営業秘密保有者から示された者」による行為である点で共通していますが、前者は、役員・従業員に限定されない広い行為主体について、一定の態様((イ)媒体等横領/(ロ)複製作成/(ハ)消去義務違反及び仮想)での営業秘密の領得行為を処罰するものであり、後者は、営業秘密保有者の現職の役員・従業員による営業秘密の使用・開示行為を処罰するものです。

たとえば、次の【ケース】では、「役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪」は成立しませんが、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」は成立する余地があります。なお、このたびの対象従業員の逮捕容疑は営業秘密記録媒体等不法領得罪であったとの報道 4 もあります。

営業秘密を私物のハードディスクに複製しただけで、第三者に開示しておらず、自己の個人事業のためにも使用していない場合

民事上の不正競争行為の構成要件と刑事上の営業秘密侵害罪の構成要件とのもっとも大きな違いは、「図利加害目的」の要否です。たとえば、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」についての不正競争防止法21条1項3号によれば「営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者」と構成要件が規定されており、このなかの「不正の利益を得る目的」(図利目的)、「営業秘密保有者に損害を加える目的」(加害目的)という2つの部分をあわせたものを「図利加害目的」と呼んでいます。

上記【ケース】のような事実関係のもとでこの「図利加害目的」が認められるのか、という形でこの要件が争われます。この点につき、勤務先の自動車の商品企画に関する情報を勤務先から貸与されていたパソコンを介し自己所有のハードディスクに転送させファイルの複製を作成した被告人の行為について「図利加害目的」が認められるかが争われた事案において、最高裁は、「勤務先の営業秘密である…データファイルを私物のハードディスクに複製しているところ、当該複製は勤務先の業務遂行の目的によるものではなく、その他の正当な目的の存在をうかがわせる事情もないなどの本件事実関係によれば、当該複製が被告人自身又は転職先その他の勤務先以外の第三者のために退職後に利用することを目的としたものであったことは合理的に推認できるから、…法21条1項3号にいう『不正の利益を得る目的』があったといえる」と判示しました(日産自動車事件(最高裁平成30年12月3日判決・裁判所ウェブサイト))。

ソフトバンクのプレスリリースによれば、本件では、転職先の業務用パソコンに営業秘密が保管されていたとありますが、このような場合はもちろんのこと、仮に、対象者の個人利用目的のパソコンに営業秘密が保管されていたに過ぎないような場合でも、「図利加害目的」が認められ得るという点に注意が必要です。

「営業秘密記録媒体等不法領得罪」を含む営業秘密侵害罪については、10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。2015年の法改正により、国内犯より重い処罰をする海外重課も導入されています(不正競争防止法21条3項)。

「営業秘密」保護のトレンド

ソフトバンクによるプレスリリースでは、対象となる情報が「営業秘密」に該当する旨が言及されている一方、楽天モバイルによる公表では「営業情報」との表現が用いられています。不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するかどうかはどのように判断されるのでしょうか。

- 不正競争防止法上の「営業秘密」として認められるためには、「秘密管理性」「情報の有用性」「非公知性」という3つの条件を満たさなければなりません。

- なかでも、争点となりやすいのが「秘密管理性」の要件ですが、この要件を厳格に解釈するか、それとも緩やかに解釈するかについては一種の “トレンド” があり、昨今、この要件は緩やかに解釈される傾向にあります。

民事上の責任を問う場合でも刑事上の責任を問う場合でも、共通して、対象となる情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当することが必要です。「営業秘密」とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいい(不正競争防止法2条6項)、「秘密管理性」「情報の有用性」「非公知性」という3つの条件を満たさなければなりません。なかでも争点となりやすいのは、「秘密管理性」の要件です。

「秘密管理性」の判断要素として、①情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、②情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること(認識可能性)の2つが重要であると考えられています。これらを満たすために、どのような具体的な情報管理措置が必要となるかについては、経済産業省が公表している「営業秘密管理指針」(平成15年1月30日、最終改訂平成31年1月23日)にその説明を委ねたいと思いますが、ここで知っておいていただきたいのは、この要件を厳格に解するかそうでないかについては一種の “トレンド” があるという点です。

特に、①のアクセス制限について、当初は緩やかに解釈されてきたものが、ある時期を境に厳格に解釈する立場が主流となり、そして、近時は再びこれを緩やかに解釈し、むしろ②の認識可能性の点を重視する立場が主流になりつつあります。これは、ある情報が「営業秘密」と認められやすくなってきている、ということを意味します。技術独占による競争力強化と技術開放による市場拡大をバランスよく進める「オープン&クローズ戦略」が推奨されるなかで、営業秘密を保護することの社会的ニーズが高まってきていることとも符合する流れです。

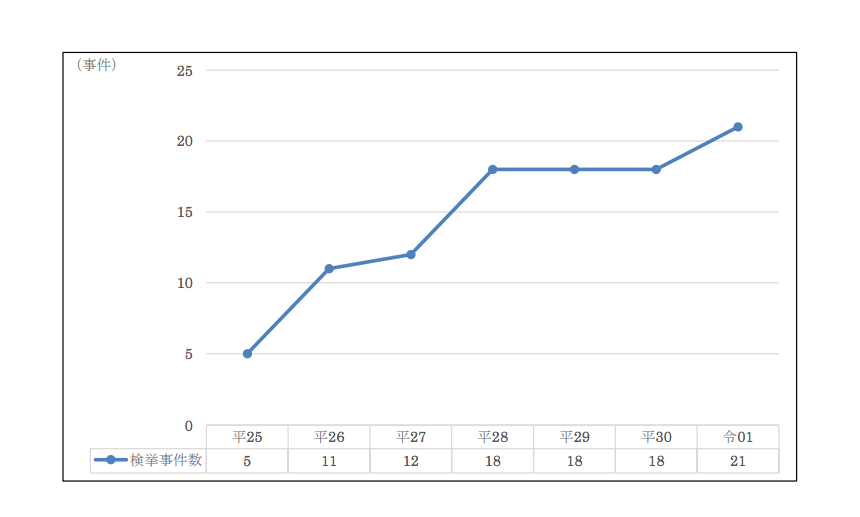

下図は、営業秘密侵害事犯の検挙数の推移を表したものですが、営業秘密保護の意識の高まりを受け、刑事事件化される数も年々増加傾向にあります。

楽天モバイルの刑事責任はどのような場合に成立するか

仮に、対象従業員について刑事責任が認められる場合、転職先法人である楽天モバイルについても刑事責任は成立するのでしょうか。

- 不正競争防止法は両罰規定を設けていますが、対象従業員に「営業秘密記録媒体等不法領得罪」(不正競争防止法21条1項3号)または「役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪」(不正競争防止法21条1項5号)が成立するとしても、両罰規定の適用はありません。

- これに対し、転職先の別の従業員Xが対象従業員に対し営業秘密の持ち出しを指示し、対象従業員からXが営業秘密の開示を受けたような場合は、当該Xについて「不正開示された営業秘密の転取得罪」(不正競争防止法21条1項8号)が成立する可能性があり、この場合、両罰規定は適用されます。

刑事責任は基本的に自然人である個人に対して課されるものですが、両罰規定により法人処罰がなされる場合もあります。不正競争防止法も22条1項で「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」と、両罰規定を設けています。

ただし、両罰規定はすべての営業秘密侵害罪を対象としているわけではなく、不正競争防止法21条1項3号から6号に規定する行為は、両罰規定の対象から除外されています。

対象従業員の容疑が、仮に、「営業秘密記録媒体等不法領得罪」(不正競争防止法21条1項3号)または「役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪」(不正競争防止法21条1項5号)に関するものであるとすると、転職先法人には両罰規定は適用されないということになります。これは、営業秘密を知り得た者が、転職後にこれを不正に使用または開示する場合に転職先法人を処罰するとなると、転職先法人が転職者の受入れを躊躇する可能性があることを考慮し、適用範囲から除外されたものです。

これに対し、転職先の別の従業員Xが対象従業員に対し営業秘密の持ち出しを指示し、対象従業員からXが営業秘密の開示を受けたような場合は、別の検討が必要となります。この場合は、従業員Xについて「不正開示された営業秘密の転取得罪」(不正競争防止法21条1項8号)が成立する可能性があり、両罰規定が適用されます。

転職前・転職後企業それぞれがとるべき未然防止措置

対象者の転職前の企業(以下「転職前企業」といいます)、また、転職後の企業(以下「転職後企業」といいます)のそれぞれにおいて、今回のような事態を未然に防ぐために考えられる工夫について教えてください。

- 営業秘密の漏洩を未然に防止する工夫をまとめたものとして、経済産業省が「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(平成28年2月)を公表しています。

- 営業秘密漏洩事案を含むコンプライアンス教育の一番の要諦は「悪事は必ずばれる」ということを対象者に徹底認識させることです。

- 転職後企業が取るべきリスク軽減策の1つとして、雇用時に差し入れてもらう誓約書のなかで、不正競争防止法に違反するような営業秘密を有していないことを表明保証させるという方法が考えられます。

転職前企業における未然防止措置

営業秘密の漏洩・流出について、転職前企業は “被害者” という側面を持つ一方で、その取締役については当該企業の内部統制システムの構築義務(会社法362条4項6号)に関する責任を問われることも考えられます。このような事態を未然に防止するための直截的な措置として、退職者に競業避止義務を課すという方法も考えられますが、憲法上の権利である職業選択の自由(憲法22条1項)に対する大きな制約を課すものであり、このような義務が法的に有効に機能する場面は限定的でしょう。

なお、一般に、競業避止義務は、以下のポイントにより、その有効性が判断されます。

- 企業の利益(例:機密情報等、競業避止義務によって守るべき利益の有無・程度)

- 対象者の地位(例:義務の対象者が高い地位にあるか、また、機密性の高い情報を管理する立場にあるか否か)

- 地域的限定(例:義務の範囲が地理的に広範囲か否か)

- 時間的限定(例:義務が長期間にわたるか、比較的短期か)

- 禁止行為の範囲(例:禁止される業務内容等が具体的に特定されているか)

- 代償措置の有無・程度(例:競業避止義務を課すことの補償が行われているか否か)

競業避止義務の有効性に関する調査報告として、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「平成24年度 経済産業省委託調査:人材を通じた技術流出に関する調査研究報告書」(2013年3月)がウェブ上で入手可能です。

その他の未然防止策としては、経済産業省が「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(平成28年2月)を公表していますので、そちらをご覧いただくとして、本件のような営業秘密漏洩事案に限ったことではありませんが、コンプライアンス教育の要諦を一言でいえば「悪事は必ずばれる」ということを対象者に徹底認識させることに尽きると思われます。

営業秘密の侵害というと、スパイ映画で見るようなプロの隠密行動がイメージされがちですが、実際の漏洩事例の多くは、会社のメールアカウントから自己のプライベートアドレスへの機密情報の転送といった、非常に稚拙な方法がとられることがほとんどです。サーバ側でのメール送受信の監視は多くの企業で行われており、そんなことをすれば「必ずばれる」と対象者に徹底認識させるだけでも、このような不幸を未然に防止することにつながります。

転職後企業における未然防止措置

受入側の企業の注意点として、まず、いうまでもないことですが、他社の営業秘密の持ち出しを前提としたような転職を求めることは最終的に自社の首を絞めることにつながります。この手の話は因果応報であり、そのような者を雇い入れて、仮に問題が発覚しなかった場合でも、同じ人間が自社を離れる際に同様の持出行為を行う可能性がある点も十分認識すべきでしょう。

なお、契約上の工夫としては、雇用時に差し入れてもらう誓約書のなかで、不正競争防止法に違反するような営業秘密を有していないことを表明保証させるという方法が考えられます。これには、転職者本人に対して自覚を促すという機能もありますが、より重要となるのは、会社自身が善意無重過失であることの裏付けとしての機能です。

【表1】および【表2】からもわかるとおり、営業秘密の転得者については、転得時の主観的態様が責任の成否を決めることになります(民事責任との関係では善意無重過失、刑事責任との関係では善意であれば、責任を負いません)。転職者に上記のような表明保証をさせることにより、会社自身が善意(無重過失)であることの裏付けをとっておくというリスク軽減策は実務でもよく用いられています。

BUSINESS LAWYERS COMPLIANCEは、わかりやすく面白いドラマ形式のオンライン研修動画でコンプライアンス研修の実効性向上をサポートするサービスです。パワハラやセクハラ、下請法違反など、企業が陥りがちな違反ケースをそろえた動画コンテンツは、すべて弁護士が監修。従業員の受講状況や確認テスト結果などの一元管理も可能です。

詳しくはこちら

-

ソフトバンク株式会社「楽天モバイルへ転職した元社員の逮捕について」(2021年1月12日、2021年2月3日最終閲覧) ↩︎

-

図利加害目的:「不正の利益を得る目的、またはその営業秘密保有者に損害を加える目的」を指します ↩︎

-

ソフトバンク株式会社「楽天モバイルへ転職した元社員の逮捕について」(2021年1月12日、2021年2月3日最終閲覧)

楽天モバイル株式会社「従業員の逮捕について」(2021年1月12日、2021年2月3日最終閲覧) ↩︎ -

東京新聞「5Gの営業秘密を不正持ち出しの疑い、元ソフトバンク社員を逮捕 楽天モバイル退職前に複数回か」(2021年1月12日、2021年2月9日最終閲覧) ↩︎

IGPI弁護士法人代表弁護士/株式会社経営共創基盤 Deputy CLO