セキュリティ・クリアランス制度の概要を重要経済安保情報保護活用法に基づき解説

国際取引・海外進出 更新

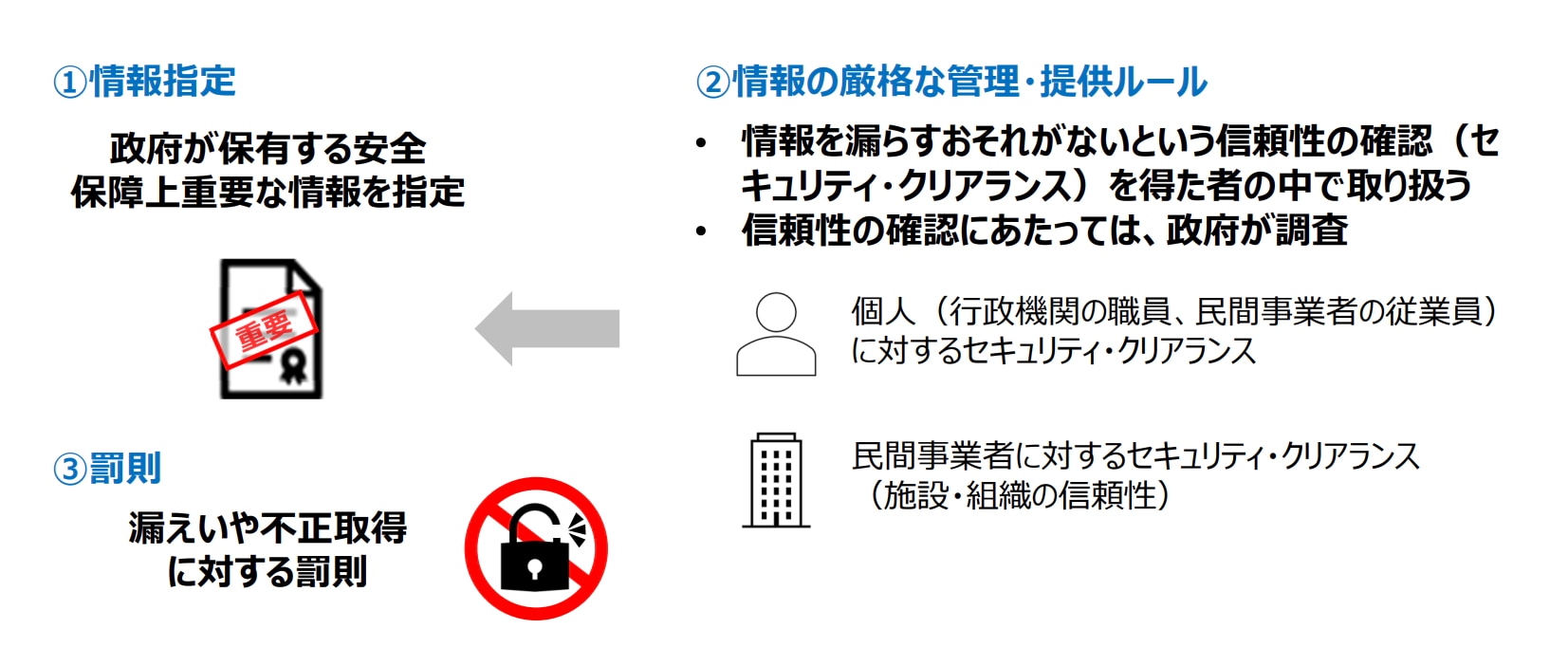

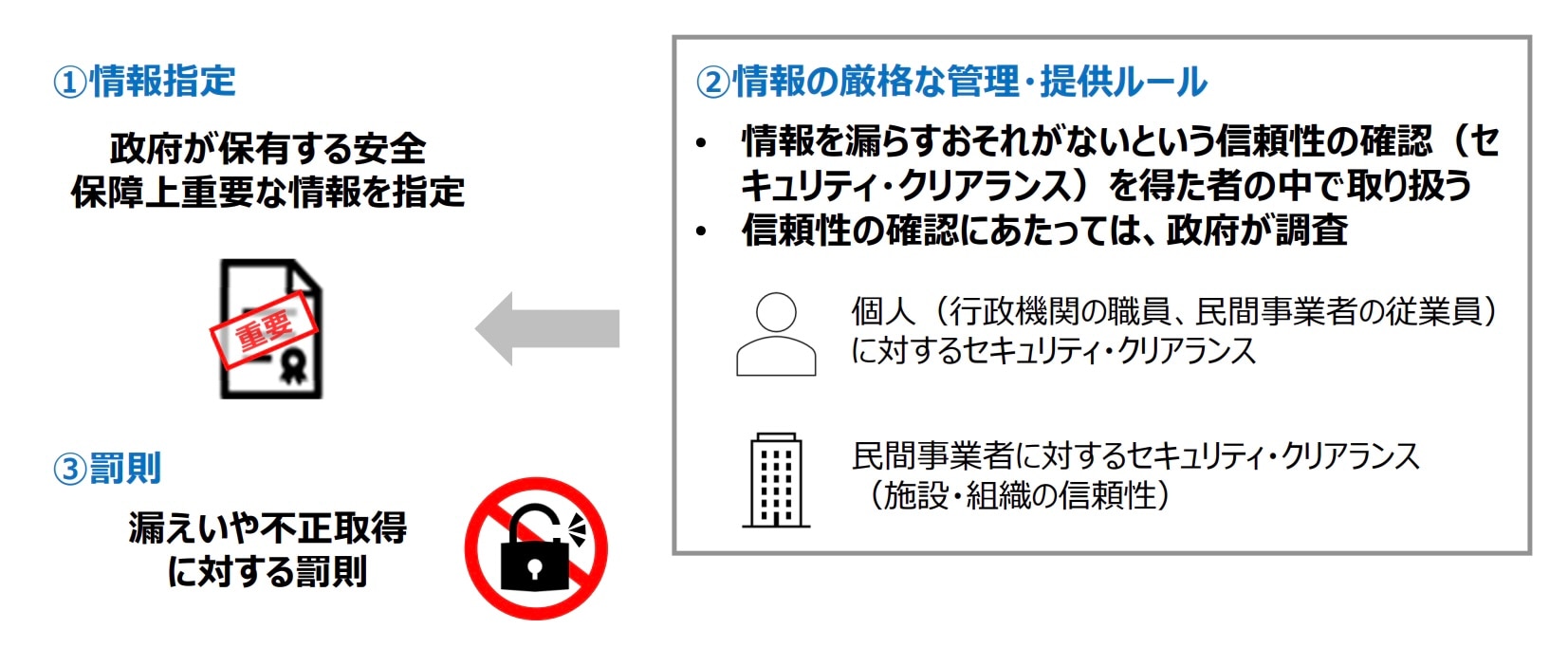

重要経済安保情報保護活用法は、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法律で、2025年5月16日に施行されました。セキュリティ・クリアランス制度は、国家における情報保全制度の1つであり、情報指定のルール、情報の管理・提供ルール、罰則という3つのパートで構成されています。

行政機関によって指定された「重要経済安保情報」を取得し、活用する可能性のある民間事業者は、制度を十分に理解し、「適合事業者」としての要件を満たす必要があります。本記事では、重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティ・クリアランス制度の概要と企業に求められる対応を解説します。

なお、2025年5月2日付で、運用基準(重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統⼀的な運⽤を図るための基準)の内容を補足するガイドライン(重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(行政機関編)、重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(適合事業者編))が公表され、本稿で紹介したセキュリティ・クリアランスの取得に加えて、セキュリティ・クリアランスの取得後に提供された重要経済安保情報の取扱い、事故発生時の対応等について、企業の実務に即した形で、さらに詳細な説明がなされています。

セキュリティ・クリアランス制度の概要

セキュリティ・クリアランス制度とは

重要経済安保情報保護活用法(正式名称は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号)」)は、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法律です。

セキュリティ・クリアランス制度とは、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報(Classified Information)に対して、アクセスする必要がある者のうち、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うこととする制度です。

セキュリティ・クリアランス制度は、大きく分けて、①情報指定のルール、②情報の管理・提供ルール、③罰則で構成されます(下図参照)。

セキュリティ・クリアランス制度の概要

重要経済安保情報保護活用法では、まず、行政機関が、①行政機関が保有する重要インフラや重要な物資のサプライチェーンに関する一定の機微な情報を重要経済安保情報(下記3-1参照)に指定します。

②民間事業者がその重要経済安保情報の提供を受けるためには、当該行政機関からその重要経済安保情報を提供する必要があると認められ、かつ、一定の基準を満たす民間事業者(適合事業者(下記4-2参照))として行政機関から認定を受けたうえで、当該行政機関と契約を締結する必要があります。また、当該民間事業者においてその重要経済安保情報を取り扱う従業者は適性評価(下記4-4参照)によって重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者に限られます。

そして、③重要経済安保情報を漏えいした場合には、個人と事業者の双方について5年以下の拘禁刑 1 もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科される可能性があります(下記5参照)。

重要経済安保情報保護活用法の施行スケジュールと今後の動向

重要経済安保情報保護活用法は、2025年5月16日に施行されました。

既に重要経済安保情報保護活用法施行令(正式名称は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和7年政令第26号)」(2025年5月16日施行)が公布されたほか、運用基準(正式名称は「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」(令和7年1月31日閣議決定)が策定されています。

重要経済安保情報として指定される情報や従業者に実施すべき教育、重要経済安保情報の保護のための施設設備等については、2025年5月2日付で公表された「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(行政機関編)」および「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(適合事業者編)」(以下、前者を「行政機関向けガイドライン」、後者を「適合事業者向けガイドライン」といい、これらを併せて「ガイドライン」といいます)において詳細な考え⽅が⽰されています。

特定秘密保護法との違い

我が国には、既存のセキュリティ・クリアランス制度として特定秘密保護法(正式名称は「特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)があります。重要経済安保情報保護活用法は、特定秘密保護法と以下2つの点で異なります。

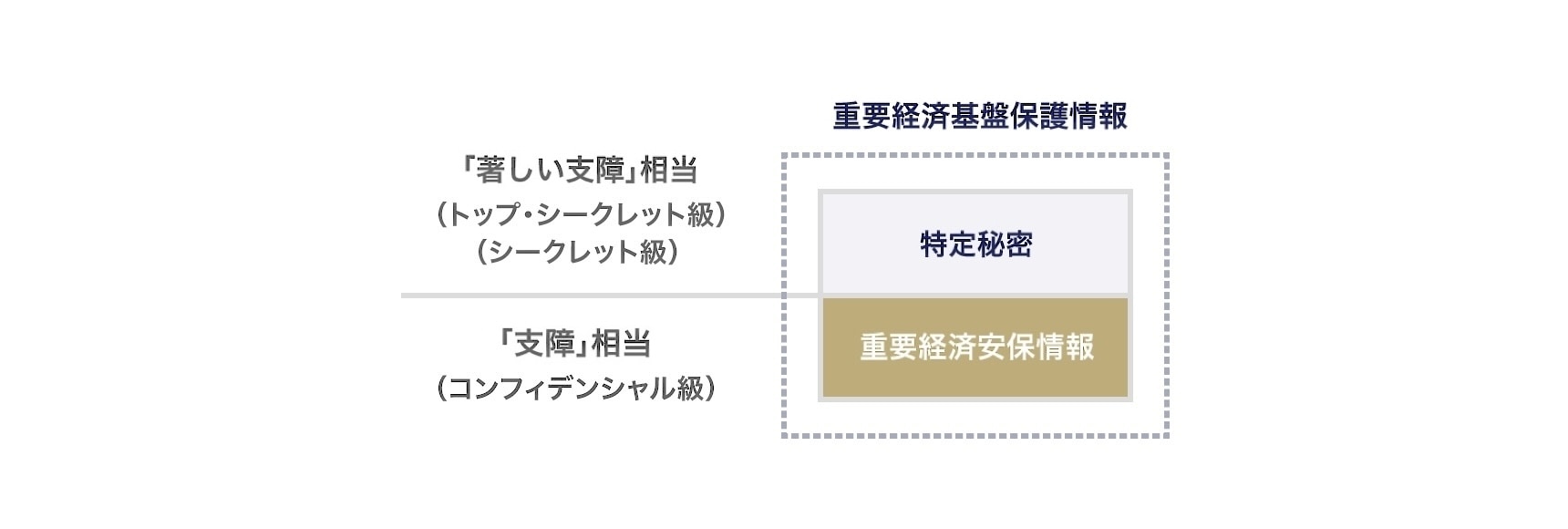

まず、指定される情報の分野の違いとして、特定秘密保護法で「特定秘密」として指定対象となるのは、防衛、外交、スパイ、テロの4分野の情報であるのに対し、重要経済安保情報保護活用法で「重要経済安保情報」として指定対象となるのは「重要経済基盤保護情報」すなわち重要なインフラや重要な物資のサプライチェーンに関する一定の情報とされています(下記3-2参照。防衛、外交、スパイ、テロの4分野の情報の中にも「重要経済基盤保護情報」に該当する情報があります)。

また、情報の機微度すなわち情報が漏洩した場合に我が国の安全保障に与える支障の大きさにも違いがあります(下記3-4参照)。

民間事業者への影響

影響を受ける民間事業者

重要経済安保情報保護活用法が定めるセキュリティ・クリアランス制度は、一義的には国家の安全保障のための情報保全制度ですが、民間事業者が重要経済安保情報を活用することによるビジネス機会の拡大や情報保全体制の強化、サイバーセキュリティの強化などが期待されています。

重要経済安保情報保護活用法の影響を受ける民間事業者は、行政機関から重要経済安保情報の提供を受ける事業者です。たとえば、以下のような民間事業者が重要経済安保情報の提供を受け得ると想定されます。

| 影響を受ける民間事業者 | 想定される業種や分野の例 | 想定される情報の例 |

|---|---|---|

| 重要インフラ事業者 | 電気、ガス、金融、情報通信など | 重要インフラに対するサイバー攻撃等に対応するための情報など |

| 重要な物資のサプライチェーンに関連する事業者 | 半導体、蓄電池、先端電子部品など | 重要な物資のサプライチェーンに係る施設・設備等の脆弱性に対応するための情報など |

| 重要インフラや重要な物資のサプライチェーンに関する革新的な技術に関連する事業者 | 量子コンピュータ・先端半導体、宇宙分野の先端技術など | 革新的技術の国際共同開発において外国の政府等から提供される情報など |

| サイバーセキュリティに関連する事業者 | 重要インフラ事業者のサイバーセキュリティ対策など | 重要インフラに対するサイバー攻撃等に関する情報など |

重要経済安保情報保護活用法が施行されたことで、「ある日突然、自社の保有する情報が重要経済安保情報に指定され、様々な規制を受けて事業活動が妨げられてしまうのではないか」と懸念される企業の方もいらっしゃるかと思います。この点、重要経済安保情報として指定される情報は、政府が現に保有する情報や、適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等により生じることが見込まれ、政府が保有することとなる情報です。そのため、上記のような懸念はないということを、政府は国会審議で繰り返し説明しているほか、運用基準においても明示されています(運用基準8頁)ます 2。

また、重要経済安保情報保護活用法による義務や罰則が適用されるのは、民間事業者が政府との間で秘密保持契約を結んだうえで、政府が指定した情報を当該民間事業者が重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されています 3。したがって、仮に、自社が元々保有していた情報を政府に提供した結果、当該情報が重要経済安保情報に指定されたとしても、自社が他社に当該情報を提供する場合には、当該提供にあたって政府の同意は必要ありませんし、自社や当該他社が適合事業者であるなどの必要もないことになります 4。

民間事業者にとってのメリット・デメリット

民間事業者が重要経済安保情報の提供を受けることの主なメリット・デメリット(間接的なものを含みます)としては、以下のようなものが考えられます。

- 重要経済安保情報を活用できる

- セキュリティ・クリアランスを保有していることが要件とされる会議、取引、入札等に参加できる

- 自社の情報保全が強化される

デメリット

- 適合事業者に認定されるためには施設設備といった物理的要件や株主構成や役員構成といった組織的要件を満たす必要がある

- 重要経済安保情報を取り扱う業務には、適性評価で認定を受けた者しか従事させることができない

- 適性評価では従業者のプライバシーに関わる情報の提供と従業者の同意の取得が必要

- 行政機関から提供を受けた重要経済安保情報については厳しい情報管理が求められる

留意すべき点として、便宜上、「セキュリティ・クリアランスを取得する」といった言い方をすることがありますが、適合事業者の認定や従業者の適性評価は、法令上はあくまで重要経済安保情報の提供を受けるための前提であって、民間事業者やその従業者に付与される資格や権利ではありません。民間事業者が重要経済安保情報の提供を受けるには、行政機関が当該民間事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認めることが必要になります。

そのため、将来の重要経済安保情報の取得に備えて民間事業者の判断のみで適合事業者の認定や従業者の適性評価を受けにいくといったことは制度上想定されていません。もっとも、民間事業者側から重要経済安保情報を利用する必要性について行政機関に相談をするなどし、その結果として当該民間事業者に対して重要経済安保情報を提供する必要性が認められる可能性はあります 5。

重要経済安保情報の指定

まず、行政機関が、行政機関が保有する重要インフラや重要な物資のサプライチェーンに関する一定の機微な情報を重要経済安保情報に指定します。

「重要経済安保情報」の定義

指定の対象となる「重要経済安保情報」とは、以下の3要件をすべて満たす情報(特別防衛秘密 6 および特定秘密 7 に該当するものを除く)として行政機関の長が指定した情報をいいます(重要経済安保情報保護活用法(以下法律名を省略)3条1項)。

重要経済安保情報の3要件

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| ① 重要経済基盤保護情報該当性 | 重要経済基盤保護情報に該当すること |

| ② 非公知性 | 公になっていないもの |

| ③ 秘匿の必要性 | その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要性があるもの |

重要経済基盤保護情報該当性

「重要経済基盤」とは、具体的には、我が国にとって重要なインフラ(基盤公共役務)の提供体制や重要な物資のサプライチェーン(重要物資の供給網)を意味しています 8(2条3項)。

たとえば、重要なインフラには、経済安全保障推進法 9 における特定社会基盤役務 10 や「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」上の重要インフラ事業者等が属する各重要インフラ分野において提供される役務 11、国の行政機関自身が提供する役務の一部等が含まれます 12。

また、「重要物資」には、経済安全保障推進法における特定重要物資およびその原材料等が含まれますが、これに限られるわけではありません 13。

(参考)重要インフラ・重要物資

| 経済安全保障推進法 | 重要インフラのサイバー セキュリティに係る行動計画 |

|

|---|---|---|

| 重要インフラ | ①電気 | ①情報通信 |

| ②ガス | ②金融 | |

| ③石油 | ③航空 | |

| ④水道 | ④空港 | |

| ⑤鉄道 | ⑤鉄道 | |

| ⑥貨物自動車運送 | ⑥電力 | |

| ⑦外航貨物 | ⑦ガス | |

| ⑧港湾運送 | ⑧政府・行政サービス | |

| ⑨航空 | ⑨医療 | |

| ⑩空港 | ⑩水道 | |

| ⑪電気通信 | ⑪物流 | |

| ⑫放送 | ⑫化学 | |

| ⑬郵便 | ⑬クレジット | |

| ⑭金融 | ⑭石油 | |

| ⑮クレジットカード | ⑮港湾 | |

| 重要物資 | ①抗菌性物質製剤 | − |

| ②肥料 | ||

| ③永久磁石 | ||

| ④工作機械および産業用ロボット | ||

| ⑤航空機の部品 | ||

| ⑥半導体 | ||

| ⑦蓄電池 | ||

| ⑧クラウドプログラム | ||

| ⑨可燃性天然ガス | ||

| ⑩重要鉱物 | ||

| ⑪船舶の部品 | ||

| ⑫先端電子部品 |

そして、「重要経済基盤保護情報」とは、「重要経済基盤」に関する情報であって以下の①~④の事項に関するものをいいます(同条4項)。

- 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究

- 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの

- ①の措置に関して収集した外国の政府または国際機関からの情報

- ②および③の情報の収集整理またはその能力

重要経済基盤保護情報は、行政機関向けガイドラインの中でより具体的に例示されています 14。詳細については以下の関連記事をご覧ください。

非公知性

非公知性の判断は、現に不特定多数の人に知られているか否かによって行うものとされています 15。たとえば、重要経済安保情報と同一性を有する情報が出版物、インターネット等に掲示された場合や第三者により公表された場合などには、非公知性が失われます 16。非公知性の判断については、知る必要がある者、実際に知っている者、情報の管理状況等を勘案し、個別具体的に行うものとされています 17。

秘匿の必要性

秘匿の必要性は、当該情報の漏えいによって我が国への攻撃が容易となったり、外国の政府等との交渉が困難になったりすることや外国の政府その他の者との信頼関係等が損なわれ、今後の情報収集活動や安全保障協力が滞るなど、我が国の安全保障に支障を与える事態が生じるおそれがあるか否かによって判断されます。

重要経済安保情報の「その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがある」という要件(秘匿の必要性)は、特定秘密の「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある」という要件(特段の秘匿の必要性)よりも広い要件となっています(「著しい支障」は「支障」に含まれるため)。また、特定秘密として指定され得る情報は、防衛、外交、スパイ、テロの4分野に該当する情報ですが、その中には重要経済安保情報として指定され得る情報である重要経済基盤保護情報も含まれています。

そのため、重要経済安保情報保護活用法は重要経済安保情報の定義から特定秘密を除いており、これにより、上記4分野に該当する情報であって、かつ、重要経済基盤保護情報に該当する情報のうち、「著しい支障」に相当する情報(諸外国の制度でいうトップ・シークレット級またはシークレット級の情報)は特定秘密として、「著しい支障」相当には至らない「支障」相当の情報(諸外国の制度でいうコンフィデンシャル級の情報)は重要経済安保情報として保護されることになります(下図参照)。

重要経済安保情報と特定秘密の関係

重要経済安保情報の管理・提供

行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって一定の基準に適合する事業者(適合事業者)に重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該重要経済安保情報を提供することができます(10条1項)。

重要経済安保情報の取扱いの業務は、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととされています(11条1項)。

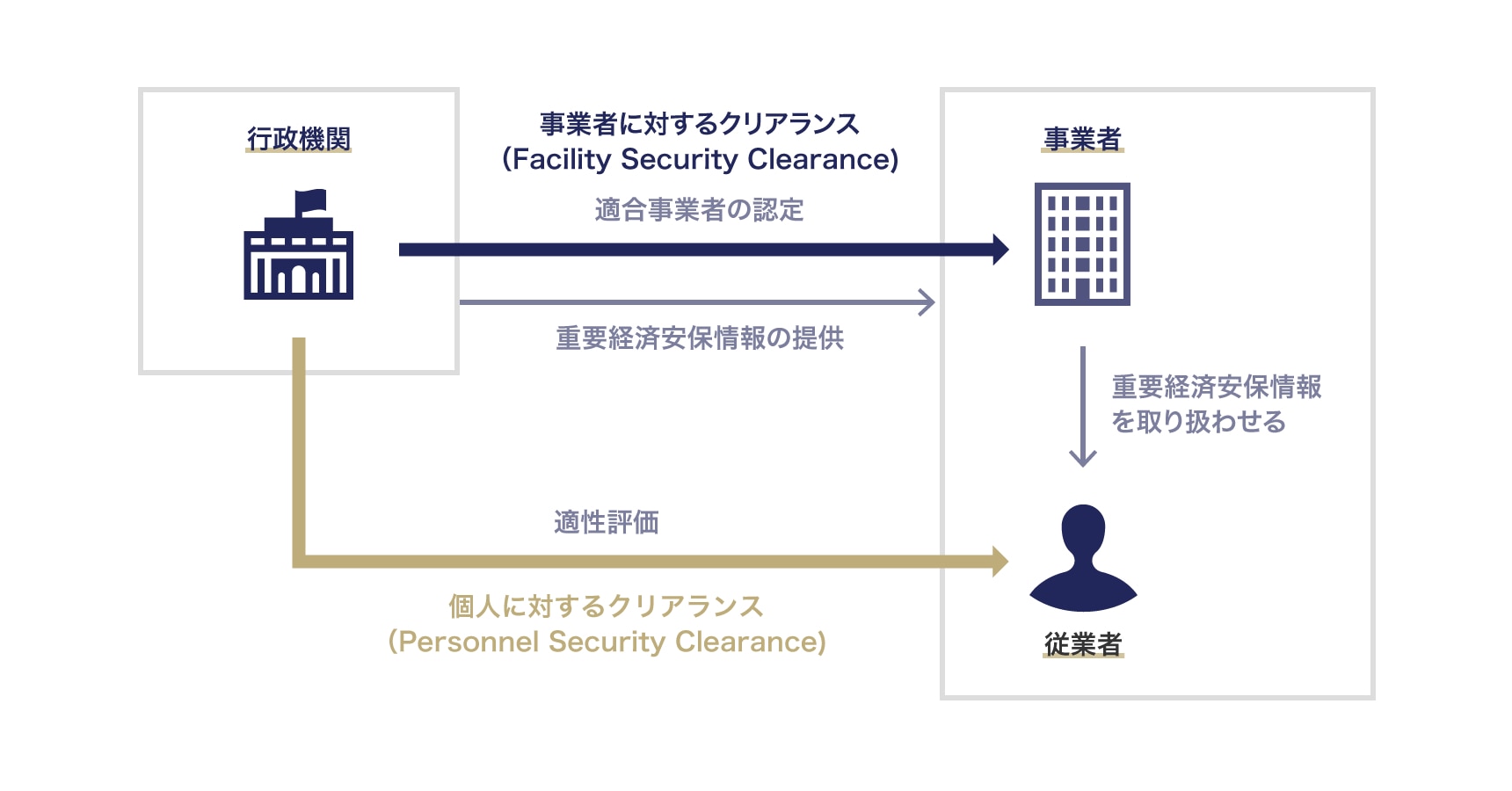

適合事業者の認定は事業者に対するクリアランス(Facility Security Clearance)、適性評価は個人に対するクリアランス(Personnel Security Clearance)と位置付けられ、民間事業者が重要経済安保情報の提供を受け、その従業者に取り扱わせるためにはこれらのクリアランスを取得する必要があります。

事業者と個人に対するクリアランス

適合事業者に対する重要経済安保情報の提供

重要経済安保情報保護活用法では、以下のような事業者が「我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者」として例示されています(10条1項)。

「我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者」の例

- 重要経済基盤の脆弱性の解消を図る必要がある事業者

- 重要経済基盤の脆弱性の解消に資する活動を行う事業者

- 重要経済基盤の脆弱性および重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査または研究を行う事業者

- 重要経済基盤の脆弱性および重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査または研究に資する活動を行う事業者

- 重要経済基盤保護情報を保有する事業者

- 重要経済基盤保護情報の保護に資する活動を行う事業者

たとえば、重要インフラ事業者は「重要経済基盤の脆弱性の解消を図る必要がある事業者」に、サイバーセキュリティに関連する事業者は「重要経済基盤の脆弱性の解消に資する活動を行う事業者」に該当し得ると考えられます。

重要経済安保情報は当然公開されないため、民間事業者側で具体的にどのような情報が重要経済安保情報として指定されているかを知ることはできません。そのため、民間事業者としては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいと打診されるのを待つことになります(もっとも、民間事業者側から行政機関に対して相談をすること自体は差し支えないと考えられます)。

行政機関の長は、重要経済安保情報の提供を受けることとなる民間事業者において十分な検討が可能となるよう、できる限りの事前の情報提供に努めることとされていますので 18、民間事業者としては、そのようにして事前に提供された情報(重要経済安保情報をサニタイズした情報)を基に、重要経済安保情報の活用方法などのメリットと重要経済安保情報の提供を受ける場合の負担や準備期間等のデメリットを考慮したうえで、重要経済安保情報の提供を受けるかどうかを判断することになると考えられます。

なお、適合事業者から他の適合事業者に重要経済安保情報を提供することはできないこととされています 19。適合事業者が重要経済安保情報を外国政府などに直接提供することも制度上想定されていません 20。他の適合事業者や外国政府・外国の民間事業者に重要経済安保情報を提供する必要が生じた場合には、日本政府から提供されることになると考えられます。

「適合事業者」の定義

「適合事業者」とは、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものをいいます(10条1項)。

重要経済安保情報保護活用法施行令(以下「施行令」といいます)および運用基準 21 においては、以下の事項を明らかにした規程を定めており、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められるという基準が示されています。

- 事業者において、重要経済安保情報の保護の全体の責任を有する者(保護責任者)の指名基準および指名手続

- 重要経済安保情報を取り扱う場所において、当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者(業務管理者)の指名基準および指名手続ならびにその職務内容

- 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育の実施内容および方法

- 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に係る手続

- 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の範囲の決定基準および決定手続

- 重要経済安保情報を取り扱うことができない者には重要経済安保情報を提供してはならないこと

- 重要経済安保情報を取り扱うことができない者は、重要経済安保情報を提供することを求めてはならないこと

- 重要経済安保情報を取り扱う場所への立入りおよび機器の持込みの制限に係る手続および方法

- 重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限に係る手続および方法

- 重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限に係る手続および方法

- 重要経済安保情報の伝達の方法の制限に係る手続および方法

- 重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の検査に係る手続および方法

- 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認められる場合における重要経済安保情報文書等の廃棄に係る手続および方法

- 重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置に係る手続および方法

認定のための審査は、以下のI.~Ⅳ.を踏まえて、総合的に判断するものとされています。

I. 事業者における株主や役員の状況に照らして、当該事業者の意思決定に関して外国の所有、支配または影響がないと認められるかどうか

II. 上記①または②に関して、保護責任者または業務管理者として指名される者が、業務を適切に行うための必要な知識を有しており、その職責を全うできる地位にあると認められるかどうか

III. 上記③に関して、従業者にとって重要経済安保情報を保護するために必要な知識を的確に習得できる内容となっており、適切な頻度で継続的に実施されることとなっているかどうか

IV. 上記④または⑧~⑩に関して、現地で実際に確認した上で、重要経済安保情報の保護のために設置されることになる施設設備が、重要経済安保情報を保護するための必要な機能および構造を有し、立入りの制限や持込みの制限に関して有効な機能および構造を有しているかどうか

また、運用基準において、適合事業者の認定を受ける際に提出する申請書(「認定申請書」)が示されています 22。特に上記I.との関係で、申請者である民間事業者の株主・役員の国籍等の情報や外国との取引に係る売上高の割合などの情報を記載する必要がある点に留意する必要があります。

⺠間事業者としては、特にどのような施設設備が必要になるかについて関⼼が⾼いと思われますが、施設設備については、適合事業者向けガイドラインの中で基準が具体化されています 23。規程のひな型や従業者の教育に必要な研修資料等も、同ガイドラインの添付資料として示されています 24。

行政機関と適合事業者との間で締結する契約

適合事業者が行政機関から重要経済安保情報の提供を受ける前提となる、行政機関と適合事業者との間で締結する契約には、以下の事項を定めなければならないこととされています(10条3項。詳細は施行令17条および運用基準37頁参照)。

行政機関と適合事業者の間で締結する契約で定めるべき事項

- 適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲

- 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名に関する事項

- 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項

- 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に関する事項

- 行政機関がその同意を得て適合事業者に行わせる調査研究等により当該適合事業者が保有することが見込まれる情報を重要経済安保情報に指定し、重要経済安保情報を保有させられた適合事業者にあっては、行政機関の長から求められた場合には当該重要経済安保情報を当該行政機関の長に提供しなければならない旨

- 適合事業者による重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項

また、適合事業者は契約に従い、重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、その従業者に取扱いの業務を⾏わせることとされています(10条4項)。契約のひな型は、適合事業者向けガイドラインに添付されています。

重要経済安保情報の取扱者の制限

重要経済安保情報の取扱いの業務は、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととされています(11条1項)。

なお、特定秘密保護法における直近の適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められてから5年が経過していない者は、重要経済安保情報保護活用法の適性評価を受けなくても重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができます(11条2項)。

(1)適性評価の対象者

適性評価の対象者は、基本的に、重要経済安保情報を保有する適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者です(12条1項1号)。ただし、重要経済安保情報を提供する行政機関と同一の行政機関による直近の適性評価で重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者のうち、当該適性評価に係る評価対象者への通知があった日から10年を経過していないものであって、引き続き当該おそれがないと認められるものは、改めて適性評価を受ける必要はありません(同号イ)。例外とされているのは、あくまで「同一の行政機関」の適性評価で認定を受けた場合であり、直近の適性評価を実施した行政機関と重要経済安保情報の提供を受ける行政機関が異なる場合にはこの例外は適用されないことに留意する必要があります。

また、適性評価には10年間の有効期間があるというわけでは必ずしもなく、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると判断されれば再び適性評価を受ける必要があります(同項3号)。

(2)調査への同意と調査項目

適性評価は、適性評価の対象となる者(評価対象者)に対して調査(適性評価調査)を行い、その結果に基づいて実施されます(12条2項)。

適性評価調査は、あらかじめ一定の事項を評価対象者に告知したうえで、その同意を得て実施されます(12条3項)。適性評価の調査項目は法定されており(同条2項各号、運用基準71-103頁。下記の表参照)、たとえば支持政党や入信している宗教団体といった法定されていない事項は調査の対象外です 25。適性評価調査は、評価対象者本人から提出された質問票のほか、評価対象者に対する⾯接や関係者(評価対象者の上司、同僚その他の知人)への質問、過去に評価対象者を雇用していた事業者等の⼈事管理情報による確認、公務所・公私の団体への照会等を通じて行われます 26。

適性評価調査は内閣府が一元的に実施し(12条4項)、評価対象者が重要経済安保情報を漏らすおそれに関する意見(調査意見)を付して適性評価調査の結果を適性評価を行う行政機関に通知します(同条5項)。

重要経済安保情報保護活用法の質問票の項目

- 基本事項(氏名、生年月日、国籍、帰化歴、職歴(離職理由を含む)、学歴(中退の理由を含む)等)

- 家族・同居人の氏名等(氏名、生年月日、国籍、帰化歴等)

- 重要経済基盤毀損活動 27 との関係(重要経済基盤毀損活動との関係、外国政府等との関係、来日外国人への援助等、影響のある外国人との関係、外国政府の職員等からの依頼や誘い、外国の金融機関の口座の保有、外国の不動産の保有、外国政府機関からの給付や免除、外国政府が発行した旅券の保有、海外への居住または渡航)

- 犯罪および懲戒の経歴(犯罪経歴、懲戒処分)

- 情報の取扱いに係る非違の経歴

- 薬物の濫用および影響(違法所持・使用等、有機溶剤の濫用等、薬物の用量超過)

- 精神疾患

- 飲酒についての節度(飲酒を原因とするトラブル等)

- 信用状態その他の経済的な状況(借入れ、滞納、自己破産、クレジットカードの使用停止、民事執行、差押え)

- その他適性評価手続のために必要な情報(過去の適性評価の経歴)

適性評価は各調査項目の調査結果を総合して判断するものであり、ある1つの事項のみをもって判断するわけではないとされています。たとえば、適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として考慮要素の1つとなりますが、最終的には調査結果に基づき、個別具体的な事情を考慮して総合的に判断されます 28。

なお、評価対象者が適性評価を実施する行政機関以外の他の行政機関が実施した直近の適性評価で認定を受けてから10年以内である場合、改めての適性評価調査は行われず、当該行政機関による適性評価は、当該他の行政機関による直近の適性評価の際の調査結果を利用して行われます(12条7項)。

(3)適性評価・調査のプロセス

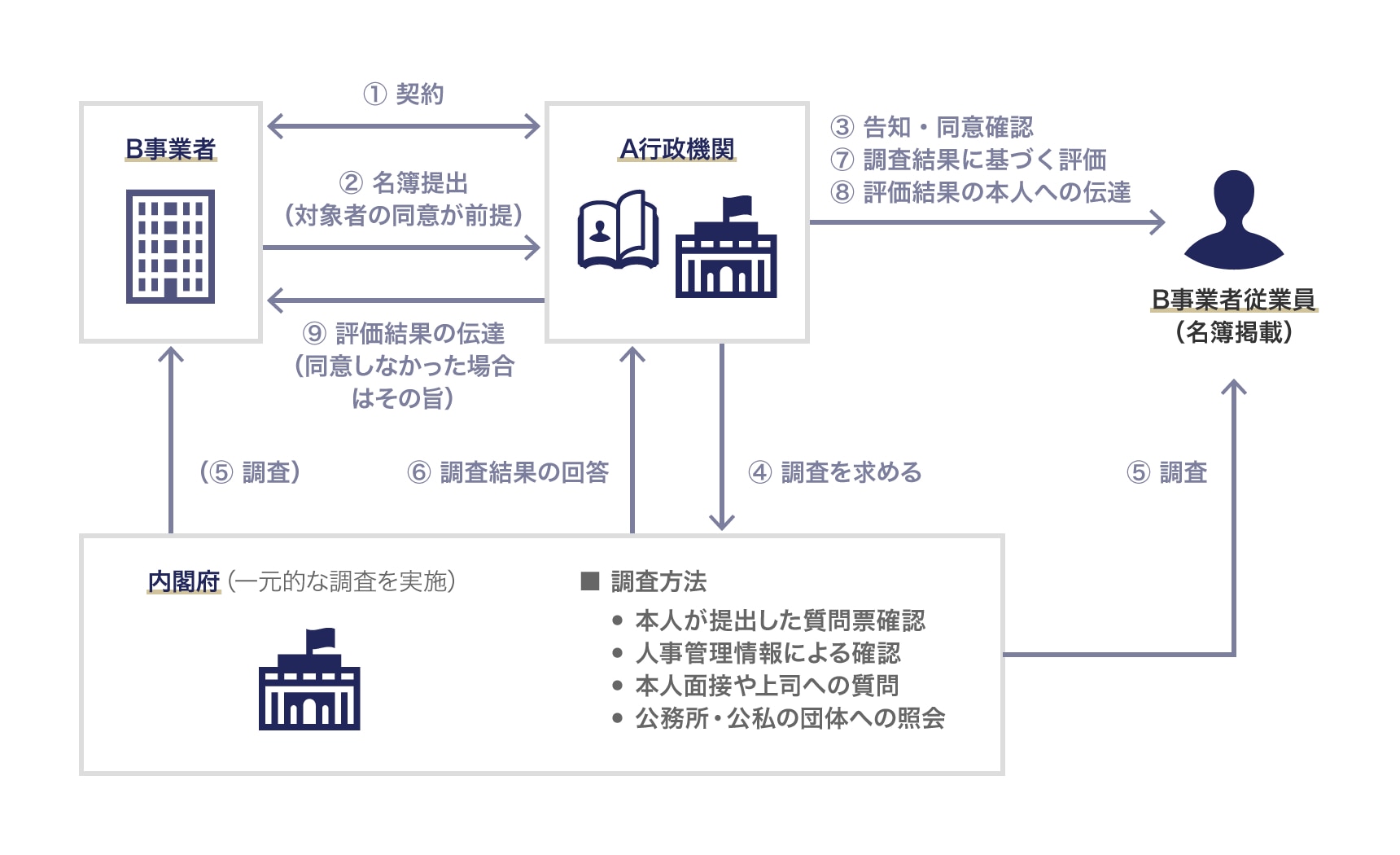

適性評価・調査のプロセスの概要は下図のとおりです。

適性評価・調査プロセスの概要

まず民間事業者においては、重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれるかどうかといった観点から適性評価を受ける従業者の範囲を判断し、適性評価の事前説明と意向確認をし、評価対象者の同意を得たうえで評価対象者の氏名等を名簿に記載して行政機関に提出します(上図②)。同意の取得にあたって用いる資料および同意書のひな型は、適合事業者向けガイドラインに添付されています。

その後、行政機関による評価対象者に対する告知・同意確認を経て(上図③)、内閣府において一元的に適性評価調査を実施します(上図⑤)。適性評価調査の中では、人事管理情報の確認や調査対象者の上司への確認が行われる場合もあるため、適合事業者はこれらの調査に協力する必要があります。

評価後、評価対象者に対しては評価結果(および認定を受けられなかった場合には支障のない範囲でその理由)が通知されますが(13条1項・4項)、適合事業者には評価結果(適性評価に同意しなかった場合にはその旨)のみが通知されます(同条2項)。適合事業者に対しては、調査の過程で得られた情報や認定を受けられなかった理由は通知されません。

なお、適性評価の実施後に認定を受けた評価対象者に一定の事情変更(外国籍の者との結婚や懲戒処分の対象となる行為をしたことなど)があった場合、評価対象者本人にあっては誓約書 29 に基づき、当該事情変更があると認めた適合事業者については行政機関との契約に基づき、適性評価を実施した行政機関に報告することが求められています 30。

目的外利用・不利益取扱いの禁止

その従業者である評価対象者の適性評価の結果またはその従業者が適性評価に同意しなかった旨の通知を受けた適合事業者は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、当該通知の内容を自ら利用し、または提供してはならないこととされています(16条2項)。

目的外利用には、これらを理由として人事上の処遇などで不合理かつ不利益な取扱いをすることも含まれます 31。たとえば、適性評価の結果を考慮して、解雇、減給、降格、懲戒処分、自宅待機命令、不利益な配置の変更、労働契約内容の変更の強要、昇進もしくは昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと、または専ら雑務に従事させるなど就業環境を害することが挙げられます 32。

また、重要経済安保情報保護活用法の国会審議では、企業が営業目的で第三者に従業員の適性評価の結果を示して回ることが目的外の提供に当たるという趣旨の政府の答弁がされています 33。一方、運用基準においては、外国の政府と共同で実施するプロジェクトなどにおいて、重要経済安保情報の取扱いが想定されるためその対象者を相互に確認する観点から、行政機関が、外国の政府に、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者の氏名を伝達することは、目的外利用に該当しないこともあると考えられるため、個別具体的に判断する必要があるとされています 34。そのため、国際共同研究開発においてセキュリティ・クリアランスの確認が必要な場合には、日本政府と外国政府との間で情報共有をすることが想定されていると考えられます。

他方で、重要経済安保情報保護活用法16条2項は、適性評価を受けた本人が自らその結果を示すことまで禁止しているものではありません 35(もっとも、スパイ活動のターゲットになってしまう危険性があることから、このような行為については慎重であるべきともされています 36)。

目的外の利用・提供をした場合の罰則はありませんが、政府は適合事業者が従業員に対して適性評価の結果のみをもって何らかの不利益な取扱いをした場合は当該適合事業者との契約を打ち切る方針を示しています 37。

なお、目的外使用の具体例は、適合事業者向けガイドラインでも追加して挙げられています。

罰則

主な罰則として、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることになります。重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても同様です(23条1項)。未遂犯や過失犯も処罰されます(23条3項・4項)。

また、重要経済安保情報保護活用法では、特定秘密保護法にはなかった両罰規定が設けられ、事業者・従業者個人の双方について上記の罰則等が適用されます 38(28条)。

企業に求められる対応

自社が重要経済安保情報を利用する可能性・必要性の検討

⺠間事業者としては、運⽤基準やガイドライン、Q&Aなどを参考に、まず自社がそのような情報を利用する可能性があるかどうかを検討する必要があると考えられます。

その際、単に情報の分野が一致しているかどうかを検討するだけではなく、情報の機微度も検討する必要があると考えられます。すなわち、重要経済安保情報として指定される情報は、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがある情報であって、単に事業者に損害を与えるに過ぎない情報ではありません。また、自社が重要インフラや重要物資に関連する事業を行っていたとしても、当該事業の中で重要経済安保情報を取り扱うことが避けられるのであれば、重要経済安保情報保護活用法の影響を避けることが可能であると考えられます。

適合事業者の認定に向けた情報収集

適合事業者の認定は民間事業者の判断のみによって始まるものではなく、民間事業者としては重要経済安保情報を利用させる必要性があると判断した行政機関の打診を待つことになります。そのため、重要経済安保情報保護活用法の施行直後に適合事業者の認定を受ける準備が整っていることまでは求められていないと考えられます。

もっとも、適合事業者の認定を申請するか否かの判断にあたっては、重要経済安保情報を保護する施設設備や各規程の整備のほか、重要経済安保情報を取り扱う業務には適性評価を受けて認定を受けた従業者しか従事させられないといった負担とその準備期間を考慮する必要があります。そのため、民間事業者においては、重要経済安保情報保護活用法の施行に向けて、運用基準のほか、今後策定されるガイドラインやQ&Aや各行政機関が定める保護規程(施行令11条1項)に関する動きを注視して、情報収集を行っていく必要があると考えられます。

目的外利用・不利益取扱いに留意した採用、配置転換、解雇等

重要経済安保情報を利用する必要がある場合、重要経済安保情報の取扱いの業務は適性評価で認定を受けた従業者しか行えないことになります。民間事業者としては、重要経済安保情報の保護の目的の範囲内でどのような行為が許され、どのような行為が許されないのかといった点が気になるものと思われます。

仮に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせようと考えていた従業者が適性評価の実施に同意しなかったり、適性評価の認定を受けることができなかったりした場合、適切な配置転換が可能であれば問題は生じないと考えられます。しかし、そもそも重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことを前提に採用した者であった場合はどのように取り扱えばよいのか(たとえば解雇は可能なのか)、あるいはそのような者については採用前の内定段階で適性評価を受けてもらい、適性評価の認定を受けることができなかった場合には内定を取り消すといったことは可能なのかということが問題になり得ると考えられます 39。

重要経済安保情報を利⽤する必要がある企業においては、ガイドラインやQ&Aなどを踏まえて、上記のようなケースについて目的外利用・不利益取扱いに当たらない形での適切な対応を検討する必要があると考えられます。

-

重要経済安保情報保護活用法の施行日(2025年5月16日)から同月31日までの間においては、「拘禁刑」は「懲役」とされます(附則4条)。 ↩︎

-

2024年3月19日衆議院本会議岸田文雄内閣総理大臣答弁 ↩︎

-

2024年3月19日衆議院本会議岸田文雄内閣総理大臣答弁 ↩︎

-

運用基準8頁および内閣府「適性評価と重要経済安保情報の提供の流れ」6頁参照 ↩︎

-

特別防衛秘密は、日本国と米国との間の相互防衛援助協定(昭和29年条約第6号)等に基づいて米国から供与された装備品等に係る秘密であり、日米相互援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)によって保護されます。 ↩︎

-

特定秘密は、特定秘密保護法3条1項に基づいて指定された情報であり、同法によって保護されます。 ↩︎

-

2024年3月19日衆議院本会議高市早苗国務大臣答弁 ↩︎

-

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)50条1項 ↩︎

-

経済安全保障推進法50条1項 ↩︎

-

「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」(2022年6月17日サイバーセキュリティ戦略本部決定、2024年3月8日改定)別紙第1参照 ↩︎

-

内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答36番 ↩︎

-

2024年4月25日参議院内閣委員会品川高浩政府参考人(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)答弁 ↩︎

-

内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答254番 ↩︎

-

2024年3月19日衆議院本会議高市早苗国務大臣答弁 ↩︎

-

第5回重要経済安保情報保護活用諮問会議 資料5「運用基準の補足として今後定めていくもの」(内閣府、2024年11月26日)参照。同資料においても、施設設備の考え方が示されています(4〜5頁)。 ↩︎

-

内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答213〜216番 ↩︎

-

2024年3月27日衆議院内閣委員会高市早苗国務大臣答弁 ↩︎

-

重要経済基盤毀損活動とは、次の①および②をいいます(12条2項1号)。

① 重要経済基盤に関する公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経済基盤に関して我が国および国民の安全を著しく害し、または害するおそれのあるもの

② 重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人を当該主義主張に従わせ、または社会に不安もしくは恐怖を与える目的で行われるもの ↩︎ -

2024年3月27日衆議院内閣委員会高市早苗国務大臣答弁。内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答131〜134番 ↩︎

-

2024年3月19日衆議院本会議岸田文雄内閣総理大臣答弁 ↩︎

-

2024年3月22日衆議院内閣委員会高市早苗国務大臣答弁 ↩︎

-

2024年3月22日衆議院内閣委員会品川高浩政府参考人(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)答弁 ↩︎

-

内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答156番 ↩︎

-

両罰規定が設けられた理由については、特定秘密保護法ではいわば非代替性が認められるときに適合事業者への情報提供が可能とされているのに対し、重要経済安保情報保護活用法では、各行政機関の長が安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに事業者への情報提供を行うことができるとされており、適合事業者の範囲が広がることや重要経済安保情報の経済的価値が高いことを踏まえると事業者における重要経済安保情報の組織的な不正取得・漏えいのおそれが否定できないためであると説明されています(2024年3月19日衆議院本会議岸田文雄内閣総理大臣答弁)。 ↩︎

-

内閣府「『重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準案』に対する意見募集の結果」別紙回答164番においては、クリアランスを取得する前提で従業者を採用する場合に採用候補者がクリアランスを取得できなかったときに採用・内定取消しをすることは、少なくとも重要経済安保情報保護活用法の観点から問題が生じるものではないとされています。 ↩︎

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 資源・エネルギー

- ベンチャー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 資源・エネルギー

- ベンチャー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業