データセンターの開発等に関する法規制・契約と証券化スキーム

IT・情報セキュリティ

目次

データセンターの開発・運用については、国土利用計画法などの法令のほか、各地方自治体の条例等の規制を含む様々な法規制があり、また需要に応じてスキームも変わってくるため、事前に十分な検討が必要になります。また、近時、地域住民の反対によりデータセンターの建設が頓挫したなどとの報道もなされているとおり 1、このようなリスクにも配慮した対応・検討を行う必要もあります。

以下においては、データセンター(建物)を開発し事業を進めていくに際し問題となり得る法規制等の概要を整理したうえで、データセンターの開発・投資に関するスキームとして考えられるものを紹介します。

データセンターの概要

データセンターとは何か

データセンターとは、サーバーやネットワーク機器を設置するために特別に作られた専用施設で、クラウドサービスの運用や企業のデータ保管、人工知能(AI)の開発など幅広い用途に使われます 2。内部にはサーバーを収納するラックや、ネットワーク機器を設置するスペースが用意されています。また、インターネットなど外部と接続できる高速回線、冷却装置、大容量電源など、サーバー設置に必要な多様な設備が整えられています。

総務省の『令和5年版 情報通信白書』によると、2022年の日本国内のデータセンターサービスの市場規模(売上高)は前年比15.3%増の2兆275億円です。今後も増加が見込まれ、2024~2025年には2兆5,000億円を超えると予測されています 3。AI学習に不可欠なデータセンターへの投資額は、2024年の年明け以降、日本向けだけで約4兆円(米企業が発表した計画の合計)にのぼるといわれています 4。

データセンターのサービスの種類

データセンターのサービスは、主に、サーバー類の収容のために施設を貸し出す「ハウジング」または「コロケーション」と、データセンターに収容したサーバー類を貸し出す「ホスティング」の2つに大別できます。

ハウジングとコロケーションは、データセンターという建物またはその中にあるサーバーを収納するラックや機器を設置するスペースを貸し出すサービスです。両者に明確な定義はないものの、貸し出されるスペースの大きさで区別され 5、「ハウジング」は専用ラックを賃貸する場合を、「コロケーション」は専有スペースを賃貸する場合を指すなどとされます 6。

ホスティングは、データセンター側で用意したサーバーおよびネットワーク機器を貸し出すサービスで、「レンタルサーバー」と呼ばれることもあります 7。

| ハウジング | データセンターという建物の中にあるサーバーを収納するラックを貸し出すサービス |

|---|---|

| コロケーション | データセンターという建物またはその中にあるサーバーを収納する機器を設置するスペースを貸し出すサービス |

| ホスティング | データセンター側で用意したサーバーおよびネットワーク機器を貸し出すサービス。「レンタルサーバー」とも呼ばれる |

データセンターの開発用地・建物に関する法規制・契約

用地の取得

データセンターの開発においては、用地を取得し、建物を建設することになります。

データセンターの場所・規模にもよりますが、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、その他開発規制に関する法令等を検討する必要が出てきます。また、地権者との売買または賃貸借が必要な場合、これらにおいては、民法、宅建業法、借地借家法、不動産登記法等の検討も要します。

取得する用地の所在地や現況にもよりますが、たとえば、多数の地権者が所有する広大な用地を取得する場合、地権者のとりまとめを行う必要があり、現況が市街化調整区域や農地などである場合などには、開発にあたって一定の許認可等の取得が必要になります。また、多数の地権者のなかに用地の買収に応じない者がいる場合の代替手段の検討、用地取得に係る売買契約や借地契約における行政対応に関する条件設定等、プロジェクトが頓挫するリスクも踏まえた対応を検討する必要があります。

環境関連

環境保全・公害防止等に関する法規制としては、2-1記載のもの以外にも、森林法、河川法、環境影響評価法、騒音規制法、景観法、地球温暖化対策の推進に関する法律その他各条例等に留意する必要があり、また当該地域の周辺住民や住環境との調和・融合に関する条例等の検討を要する場合もあります。

さらに、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)は、業種ごとの中長期的な省エネの取組の促進を目的とし、年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kL以上である対象事業者の定期報告を定めています。データセンターに関するサーバースペースの貸し出し等を行う事業については、令和5年度の定期報告から、テナント専有部のエネルギー使用量はテナントが報告を行う必要があるとされています 8。

なお、東京都による地球温暖化対策報告書制度においては、東京都が、「データセンターの一定の区画を借り受け、自らその設備を据え置く場合などは、当該借り受け区画が、利用者の報告書提出対象事業所等に該当する」との見解 9 を示しているのに対し、京都市は、「スペース貸しやラック貸し等の保管形態にかかわらず、データセンターを設置している事業者が届出を行います」との見解 10 を示すなど、自治体ごとに運用が異なる場合があることに留意する必要があります。

EPC(設計・調達・建設)・電力需給関連

通常、データセンターは、IDカードや生体認証などの強固なセキュリティで保護されています。また、建物は耐震・免震構造となっており、地震による機器の損傷を防ぐように建築され、停電時に対応する電気設備の設置も行われます。万一火災が発生した場合も水を使用せず、窒素や二酸化炭素などによる消火方法とし、これらにより、サーバーへのダメージを最小限にとどめることができるように作られます。この点で、建築基準法や消防法(火災予防に係る条例等を含む)、景観法等に留意する必要があります。

このように、データセンターの開発については、技術的専門性が高く、また利用者の実際のニーズに応じて設計・施工を行う必要がある場合が多く、設計・請負や融資・投資に関する契約はこれらに合わせて検討する必要があります。また、通常の不動産投資と比較して設備面に要する費用が高額となることから、かかる費用についても投資対象に含めるか、あるいは、賃借人側の費用負担で対応するかについても検討が必要となります。

その他、データセンターでは、大量の電力を消費することから、高圧かつ複数系統による受電が必要となるため、電気需給契約の締結のほか、新たな送電線敷設のため時間や費用を要する場合があります。

データセンターに関する法規制・契約

電気通信事業法

電気通信事業法上、①電気通信役務(電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう)を②他人の需要に応ずるために提供する③事業(電気通信事業)を④営もうとする者は、原則として、総務大臣への登録または届出を行い電気通信事業者となることが必要となります(電気通信事業法9条、16条1項)。

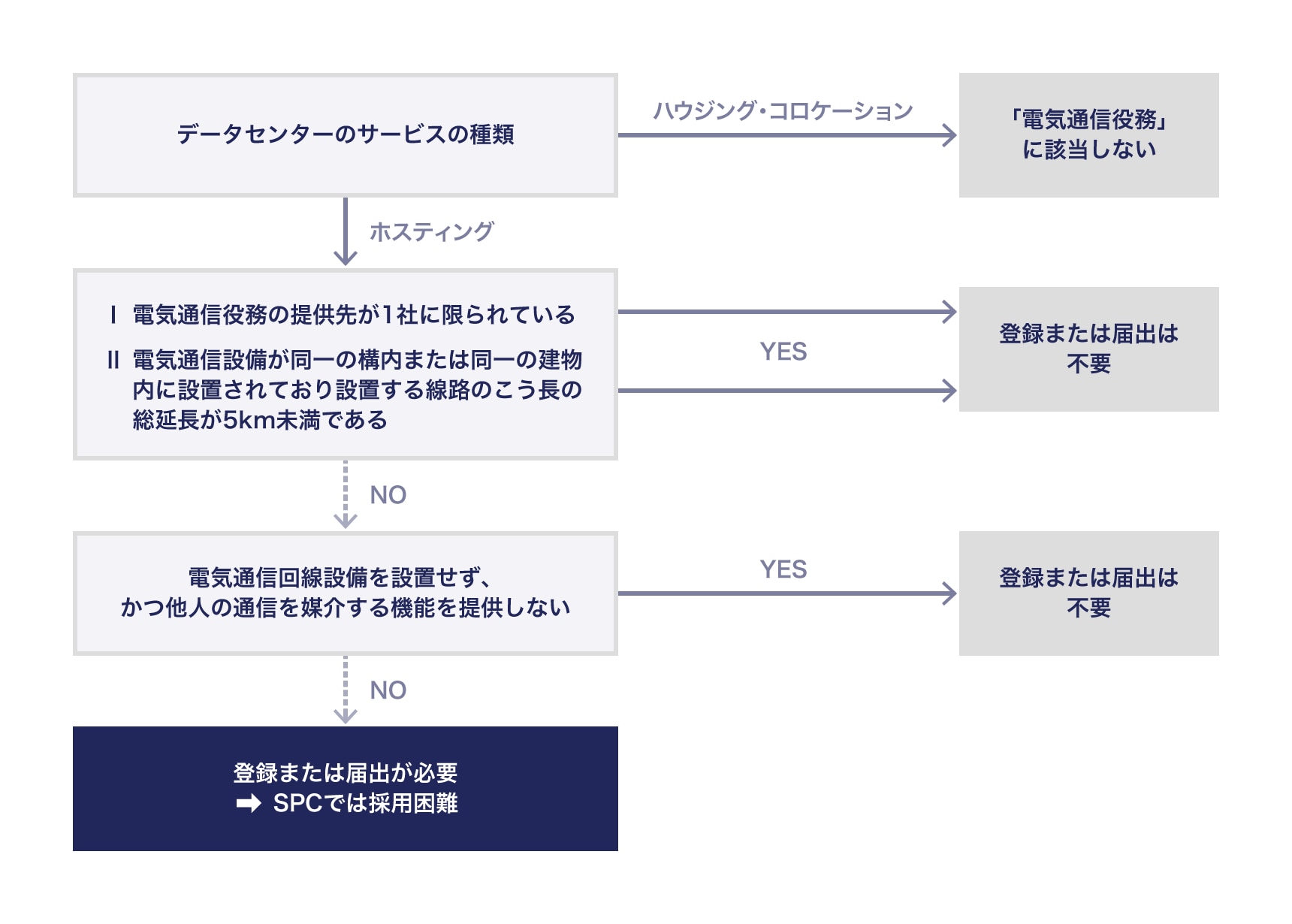

不動産会社等が、電源設備や耐震設備等を備えた建物を設置し、電気通信事業者等にサーバー等の設置場所を貸し出すハウジングおよびコロケーションサービスについては、スペース・空間を貸し出しているにすぎないことから、「電気通信設備を他人の通信の用に供する」ことは行っておらず、原則として①電気通信役務に該当しません 11。

一方、レンタルサーバーのように、データセンター事業者がサーバーを含む電気通信設備を設置し、個人や企業等が利用できるように貸与するサービスは、①電気通信役務を、②他人の需要に応じるために提供するという③事業を④営んでいることになる可能性が高いです。この場合でも、電気通信役務の提供先が1社に限られているか、電気通信設備が同一の構内または同一の建物内に設置されており設置する線路のこう長の総延長が5km未満であれば、登録または届出は不要です(電気通信事業法164条1項1号および2号、電気通信事業法施行規則59条)。

これらに当たらない場合、原則として登録または届出が必要となりますが、電気通信回線設備を設置せず、かつ他人の通信を媒介する機能を提供しない場合(Webサーバーやデータベースサーバー等の機能を提供する場合が典型例)には、登録および届出は不要です(第3号事業。電気通信事業法164条1項3号)。これに対し、他人の通信を媒介する機能を提供する場合(メールサーバーを提供する場合が典型例)には、電気通信回線設備を設置するのであれば登録または届出が必要となります。

また、電気通信事業者(=登録または届出を行った者)については、電気通信設備についての技術基準への適合維持義務のほか、電気通信主任技術者の選任義務等の規制を遵守する必要があります(電気通信事業法45条、52条等)。そのため、特別目的会社(SPC)が電気通信事業者になるスキームを採用することは困難となります。

データセンターのサービスが電気通信事業法上の登録・届出を要するかを検討するためのフロー

データセンターの運用

データセンターの利用者と事業者(所有者)との間の契約の内容としては、サーバー室・ラックに関する賃貸借、ソフトウェアや電気等の利用に関する契約、入館・入室時の電子錠の利用監視システムに関する契約、事務室、データ保管室、倉庫、キャビネット等の利用契約等、複合的な内容を有する契約が必要となります。

多くの場合、データセンター事業者(所有者)がサーバーの設置スペースを提供するサービスは、利用者との賃貸借契約と判断されると思われます。この点、データセンター事業者(所有者)が提供するサービスの内容や具体的な事情によって借地借家法の適否を含む適用法令に影響がありますので、サービス提供に際してこの点も考慮する必要があります。

個人情報保護法

データセンターの利用者が個人データを保管するケースも多いと想定されます。データセンター事業者は、通常、利用者が保管するデータの内容には関知しないため、利用者からデータセンター事業者への個人データの「提供」は行われていないと評価できます。この場合、利用者が個人データを自社で管理していることになり、利用者が自ら安全管理措置を講ずる義務があることになります 12。

2022年4月に施行された令和2年改正個人情報保護法の下で、個人情報取扱事業者に対し、安全管理措置の一環として「外的環境の把握」が義務付けられました。外国で個人データを保管したり取り扱ったりする場合には、その外国の法制度を調査し、それを踏まえた安全管理措置を講じる必要があり 13、利用者にとって、この点が大きな実務上の負担となっています。国内であれば日本の法規制を踏まえることでよいため、データセンターを日本国内に設置することには大きな意義があるといえます。

データセンターの開発・投資に関する証券化スキーム

データセンターの開発および投資の観点から、以下のような特別目的会社等を利用する投資(証券化)スキームが考えられます。

GK-TKスキーム

データセンターの開発等に対し投資する場合、投資家を匿名組合員とし、特別目的会社(SPC)を営業者とするGK-TKスキーム(投資家が匿名組合員となり合同会社等のSPCを営業者とする商法第2編第4章に定める匿名組合契約に基づく投資スキーム)を利用することが考えられます。

ただし、匿名組合員が現物不動産に対して投資する場合、不動産特定共同事業法上の規制を受けます。したがって、SPCを利用する場合、不動産に信託を設定して受益権として、不動産特定共同事業法の適用を回避することができます。他方、現物不動産へ投資するため、不動産取引に係る業務について第3号事業 14 を行う不動産特定共同事業者に委託し、SPCが特例事業の届出を行うことも考えられます。

TMKスキーム

資産流動化法上の特定目的会社(TMK)を使って投資を行うことも考えられます。GK-TKスキームと異なり、いわゆる導管性が法律レベルで確保され、また、アセットマネジャーについて金融商品取引法の適用を回避できます。

ただし、TMKは、財務局に提出する資産流動化計画に基づいて業務を行わなければならず、特定資産である不動産の管理処分に係る業務の委託先は信託設定による場合を除き宅地建物取引業者である必要があるほか、他業禁止、配当の損金算入に関する租税特別措置法に定める要件充足等種々の規制があります。

LPS(投資事業有限責任組合)スキーム

データセンターの開発等に対し投資する場合、投資事業有限責任組合契約(LPS契約)を利用することも考えられます。投資事業有限責任組合契約においては、無限責任組合員と有限責任組合員が組合員となる必要がありますが、無限責任組合員としてSPCを設置し、投資家が有限責任組合員となり、SPCにおいて適格機関投資家等特例業務を行うか、投資運用業者に一任するスキーム等を検討することが考えられます。

また、投資事業有限責任組合契約(LPS契約)においては現物不動産を投資対象とできないので、信託受益権または匿名組合出資持分等有価証券を投資対象とすることになります。このスキームでは法定監査等を要する等の規制がありますが、各組合員が納税主体となります。

※本稿は、公開時点までに入手した情報をもとに執筆したものであり、また具体的な案件についての法的助言を行うものではないことに留意してください。本稿中の意見にわたる部分は、執筆担当者個人の見解を示すにとどまり、当事務所の見解ではありません。

-

日本経済新聞2024年5月7日付「データセンター建設頓挫 住宅近接で「迷惑施設」扱い」 ↩︎

-

日本経済新聞2024年4月10日付「データセンターとは 市場規模、28年に66兆円」 ↩︎

-

総務省『令和5年版 情報通信白書』127頁 ↩︎

-

日本経済新聞2024年5月1日付「AIのウィンブルドン現象 日本の勝ち筋は「産業データ」」(中山淳史) ↩︎

-

ITトレンド「コロケーションとハウジングサービスの違いは?どちらを選ぶべき?」 ↩︎

-

NTTPCコミュニケーションズ ICT Digital Column「データセンターとは?クラウドとの違い・メリット・料金体系を紹介」 ↩︎

-

資源エネルギー庁「-2024年度版-省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領」(2024年4月16日)19頁 ↩︎

-

東京都環境局「中小規模事業者を対象とした「地球温暖化対策報告書制度」よくある質問・回答集」(2021年1月4日)Q3-6 ↩︎

-

京都市「特定事業者を対象とする義務規定に係るQ&A」(平成26年7月現在)Q4-5 ↩︎

-

総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」(平成17年8月18日策定・令和5年1月30日改定)22頁 ↩︎

-

個人情報保護委員会平成29年2月16日(令和6年3月1日更新)「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A」Q7-54参照 ↩︎

-

個人情報保護委員会平成28年11月(令和5年12月一部改正)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添10-7 ↩︎

-

第3号事業とは、不動産特定共同事業法2条4項3号に掲げる行為(特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為)に係る事業をいう。 ↩︎

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- ベンチャー

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産