従業員が65歳を超えても働き続けることができる仕組みと制度設計の留意点

人事労務当社では、現在、65歳までの継続雇用制度を採用しています。ただ、当社で60歳を過ぎて継続雇用している従業員には優秀な方が多く、意欲もあるので、65歳を過ぎても働き続けてもらいたいと考えています。従業員が65歳を超えて働き続けることができる仕組みにはどのようなものがあり、それぞれの留意点があれば教えてください。

従業員が65歳を超えて働き続けることができる仕組みとしては、①定年制の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度のいずれかが考えられます。従業員のモチベーション維持・向上や人材引き留めの必要性と、雇用契約終了の難易や人件費の負担等を踏まえて、自社にとって最適な制度設計をすることが必要となります。

解説

65歳を超えた高齢者の雇用状況

日本の総人口は、2008年の1億2808万人をピークに減少しており、2060年には総人口が9000万人を割り込み、生産年齢人口(15歳~64歳)の人口が約50%近くまで減少するとともに、65歳以上の高齢化率が40%近い水準になると推計されています(参考:「平成28年版厚生労働白書」第1章 我が国の高齢者を取り巻く状況)。

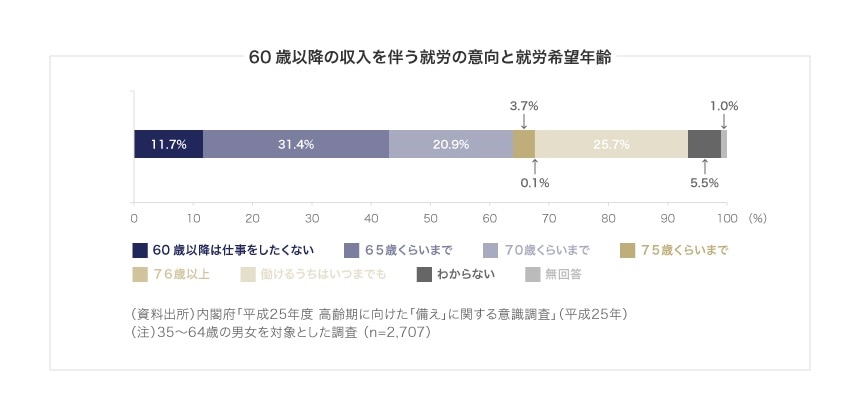

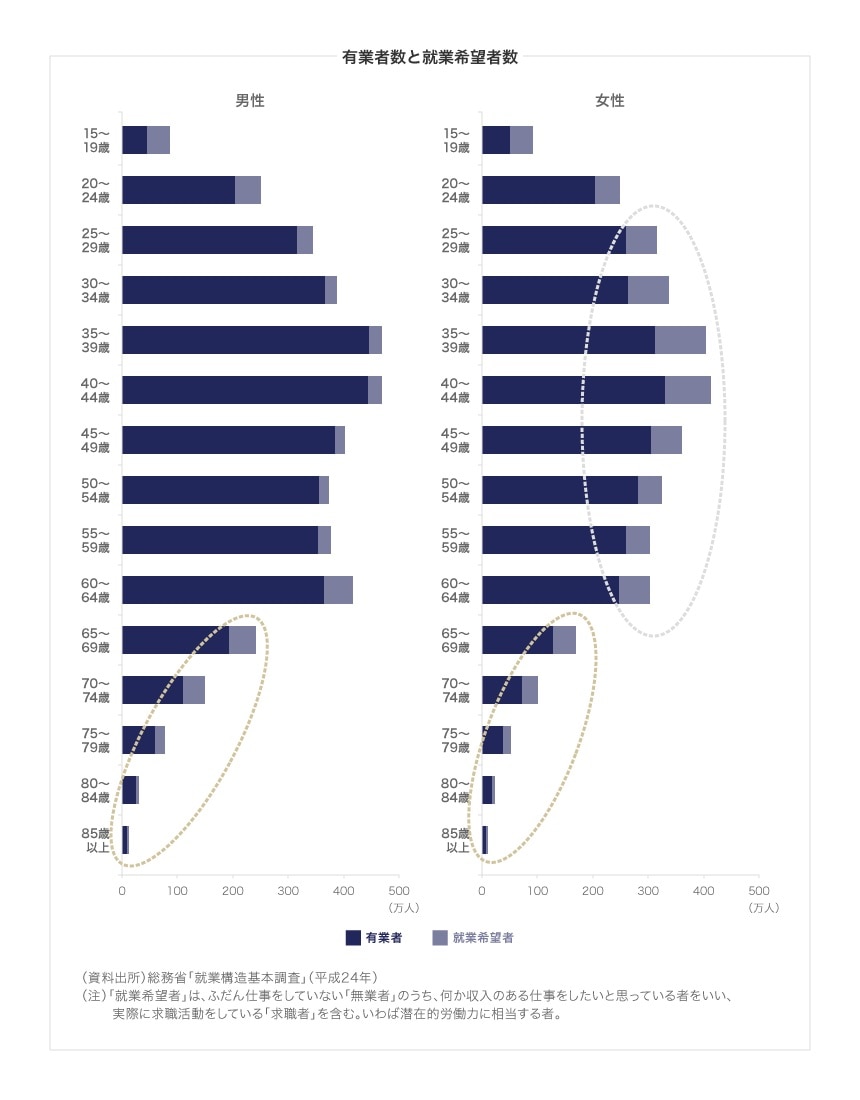

そのような中、35歳~64歳では65歳を超えて働きたいとする人が5割を超えている一方で、65歳以上で就業ができていない就業希望者は200万人を超えています。

6頁「60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢」

9頁「有就業者数と就業希望者数」

このような状況をふまえ、政府は、年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができる「生涯現役社会」の実現を目指して検討会の報告書を公表しているほか、65歳超雇用推進助成金制度を設けるなど、高年齢者の就労促進に向けた環境整備が進められています。

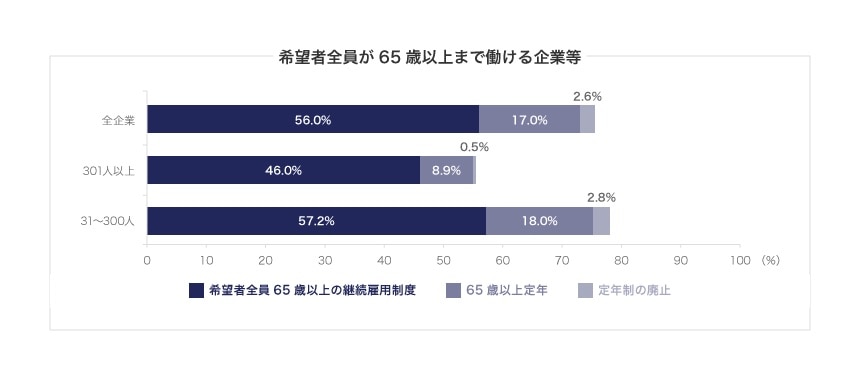

現在、厚生労働省が公表している「平成29年『高年齢者の雇用状況』集計結果」によれば、①定年制を廃止している企業が2.6%、②65歳以上の定年を定めている企業が17%、③希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業が5.7%と、全体の4分の1を超える企業が65歳を超えた高齢者の雇用に向けた制度を導入しています。

以下では、①定年制の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度(再雇用制度)の内容および留意点について、順に検討していきます。

定年制の廃止

定年制を廃止した場合、従業員は、65歳を超えても、意欲と能力がある限り就労することが可能となります。定年制を廃止すれば、65歳を超えても働きたいと考える、ミドル層、シニア層の従業員のモチベーションの維持・向上につながる可能性が高いと考えられます。

もっとも、定年制を廃止した場合、雇用先・雇用形態・労働条件が変更できないために人件費が増大することとなります。また、雇用契約の終了について労働者側から申し出がなければ、企業側から労働者に一方的に退職させるには「解雇」によるほかなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。そのため、労働者の加齢に伴って健康上の問題が生じたり労働の意欲が低下したりした場合には、(普通)解雇事由に該当するかについて慎重に検討する必要があります。

さらに、定年制を廃止した場合、労働者が70歳を超えてさらに働き続けるといったことも想定されることから、企業には、時間外労働を含む労働時間数の抑制や、肉体労働の負荷軽減などの業務内容への配慮といった高齢期の労働者の健康状態をふまえたより慎重な安全配慮義務が課せられるものと考えられます。

定年の引き上げ

定年を引き上げる場合、定年制の廃止とは異なり、一定の年齢に達することにより当然に雇用契約が終了することとなります。

また、継続雇用制度(再雇用制度)と異なり、定年引き上げ前からの雇用契約が存続し、旧定年を超えた場合でも雇用形態および労働条件が維持されるため、旧定年を超えた後の労働者のモチベーションを維持することにつながるものと考えられます。

他方、定年引き上げ前からの雇用契約が存続することは、企業から見た場合には、継続雇用制度(再雇用制度)と異なり、対象者の選別することができないほか、雇用先・雇用形態・労働条件が変更できないために人件費が増大することとなります。

継続雇用制度(再雇用制度)

「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度であり、再雇用制度と勤務延長制度(定年の経過後も雇用契約を終了させずに雇用を継続する制度)に分かれます。以下、本稿では前者について取り上げます。

再雇用制度では、定年を迎えた時点で一度労働者との雇用契約が終了することから、雇用契約を従前の無期雇用契約(いわゆる正社員)から嘱託やパートなどの有期雇用契約に変更することが可能です。また、これに伴い、労働時間、賃金、待遇などの労働条件についても変更することが可能となります。

他方で、それまでと業務内容等に大きな変化がないにもかかわらず、大幅な賃金減額等の条件変更が行われた場合には、労働者のモチベーションが低下することになり、最悪の場合、人材流出につながるおそれもあります。

なお、66歳以上の継続雇用制度を導入する場合、65歳までの継続雇用制度に関して規定する「高年齢者等の雇用の安定に等に関する法律」の適用はありません。そのため、66歳以上の継続雇用制度を設ける際には、対象者を意欲や能力等を基準として限定することや、雇用先を特段の限定なく変更することが可能です。

弁護士法人第一法律事務所 大阪事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産