独占禁止法が定める企業結合規制とは

競争法・独占禁止法当社は、原材料Aのメーカーです。日本国内の原材料Aの主なメーカーは、当社のほかに、X社、Y社、Z社が存在するほか、輸入もわずかに存在します。各社の市場シェア(販売数量ベース)は、10%(当社)、30%(X社)、20%(Y社)、10%(Z社)です。今般、当社は、株式取得を通じ、Z社を当社の100パーセント子会社にする予定です。この株式取得に際し、当社は、独占禁止法上どのような手続を経る必要があるでしょうか。また、独占禁止法上、この株式取得は問題になり得るでしょうか。

なお、当社の場合、直近の連結財務諸表上の国内売上高(連結)は300億円であるのに対し、Z社の場合、Z社およびその子会社の国内売上高は100億円です。

貴社は、公正取引委員会に対し、当該株式取得の計画を事前に届け出る必要があります。

当該株式取得は、セーフハーバー基準に該当し、独占禁止法上問題にならないと考えられます。

解説

目次

企業結合規制とは

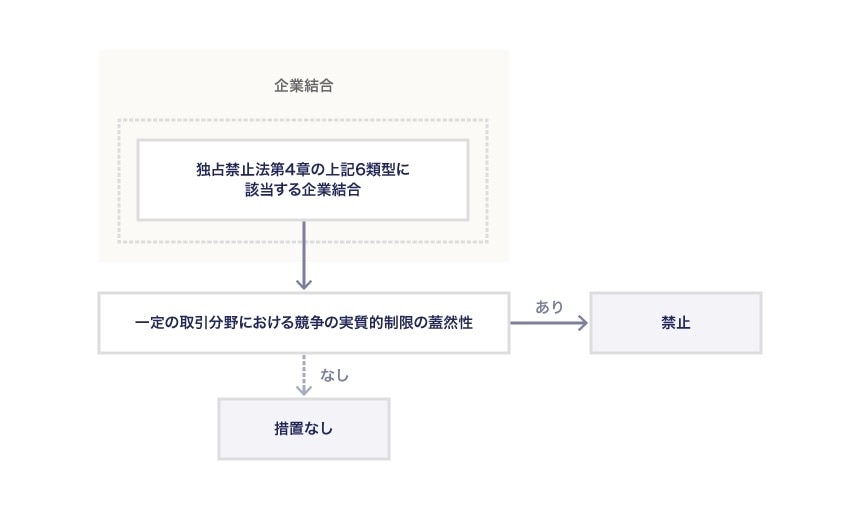

独占禁止法は、株式取得(10条、14条)、役員兼任(13条)、合併(15条)、会社分割(15条の2)、共同株式移転(15条の3)および事業譲受け等(16条)について、それが「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」場合に、これらの企業結合を禁止しています。

企業結合規制の中心的な役割を担う事前届出制

事前届出制の概要

さて、こうした企業結合規制はどのように実行されるのでしょうか。

その中心的な役割を担っているのが事前届出制です。独占禁止法は、日本市場に影響を与える蓋然性の高い一定の規模の企業結合計画について、会社に対し事前の届出を義務付けています。

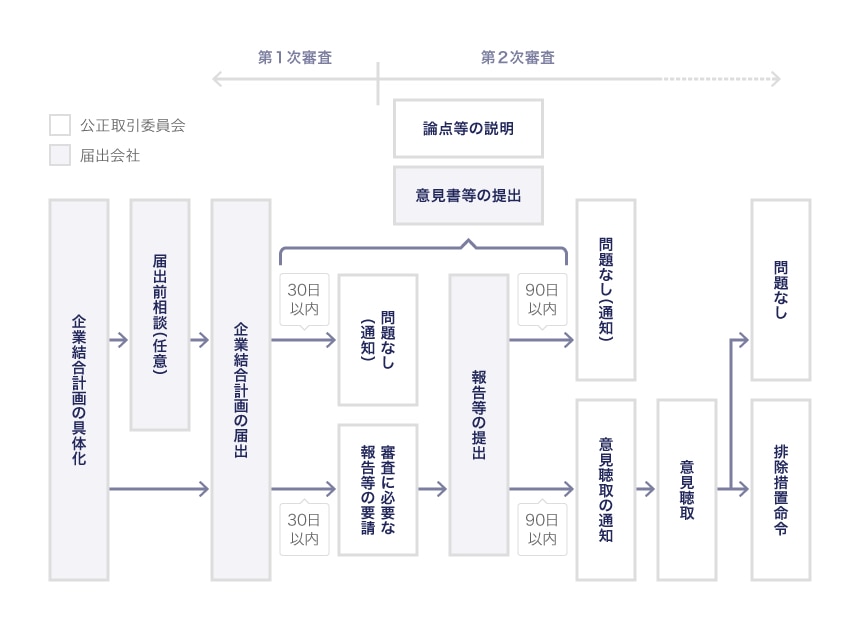

届出会社は、原則として、届出受理の日から30日を経過するまでの期間(以下「待機期間」といいます)、当該企業結合を実行することができません(第1次審査)。公正取引委員会がより詳細な審査を行う必要があると判断した場合、待機期間が延長されることもあります(第2次審査)。

【企業結合審査のフローチャート】

※一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないことが明らかである場合には、届出会社からの申し出により、30日の待機期間を短縮することが可能です。

事前届出が必要となる場合

事前届出の対象となるのは、会社による株式取得、合併・共同株式移転、分割、事業等譲受けのうち、以下の要件に該当する場合です。

| 企業結合の形態 ()内=独占禁止法 |

届出を要する場合 | 届出会社 | |

|---|---|---|---|

| 株式取得(10条) |

|

株式取得会社 | |

| 合併(15条) 共同株式移転(15条の3) |

|

両当事会社 | |

| 分割(15条の2) | 共同新設分割 |

|

両当事会社 |

| 吸収分割 |

|

両当事会社 | |

| 事業等譲受け(16条) |

|

譲受会社 | |

※1:国内売上高合計額とは、企業結合集団(届出会社の最終親会社およびその子会社から成る集団)内の会社等の国内売上高を合計した額。

※2:議決権保有割合とは、企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合。

出典:公正取引委員会「平成28年度における主要な企業結合事例について」参考2を一部加工

設例では、直近の連結財務諸表上、届出会社となる貴社の国内売上高(連結)が300億円であり、Z社およびその子会社の国内売上高が100億円であることから、通常、①の要件(200億円超)および②の要件(50億円超)をいずれも満たすことになります。また、貴社はZ社の議決権を100パーセント取得する予定ですので、③の要件も満たします。

以上から、設例の場合は公正取引委員会に対し、当該株式取得の事前届出を行う必要があります。

一定の取引分野における競争の実質的制限の蓋然性

一定の取引分野の考え方

「一定の取引分野」とは、当該企業結合により制限されることとなる競争の範囲を示すものであり、その範囲は主に商品役務の範囲と地理的範囲という2つの側面から画定され(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」、以下「企業結合ガイドライン」第2)、いずれの範囲も、基本は需要者の視点から考えます。

設例では、質問をしている会社(株式取得会社)とZ社(株式発行会社)は原材料Aを製造販売していますので、まず、原材料Aが商品役務の範囲を考える出発点となります(なお、ここでは、原材料Aの種類別に効用等にほぼ相違はないことを仮定しています)。

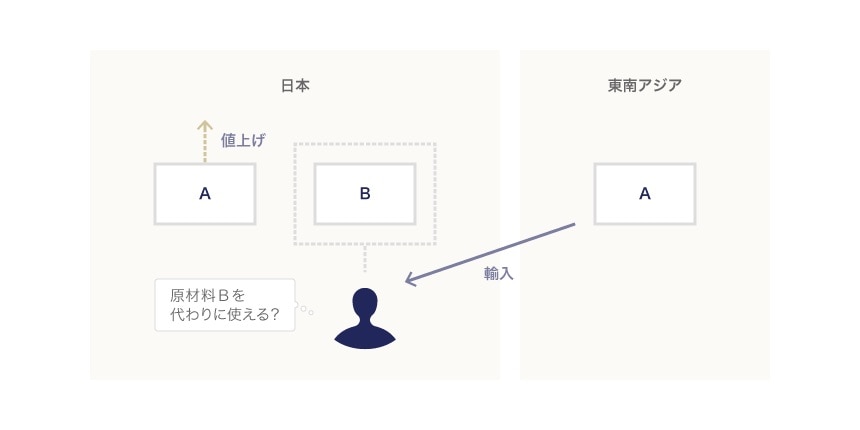

ここで、原材料Aの価格が5~10パーセント上がったときに、原材料Aの需要者が他の商品(たとえば原材料B)に乗り換えることが起こり得るかを考えます。もし需要者の視点からみて、効用等の面から、原材料B等では代替できないなら、商品役務の範囲は原材料Aのみで構成されることになります。他方、需要者が「値段も安いし、同じ用途で使えるので、原材料Bに乗り換えよう」ということになると考えられるなら、商品役務の範囲の中に原材料AおよびBが含まれることになると考えられます。

また、地理的範囲についても同様の方法で検討します。主に日本国内で原材料Aを調達している需要者が、国内価格の値上りを受け、東南アジアからの輸入を増加させることになると考えられる場合には、東南アジアを含めた地理的範囲を画定することが考えられますが、品質や輸送費等の問題で国内の原材料Aに代替できるとまではいえない場合には、地理的範囲は日本で画定することになります。

「競争を実質的に制限することとなる」とは

「競争を実質的に制限することとなる」とは、企業結合により市場構造が非競争的に変化して、当事会社が単独でまたは他の会社と協調的行動をとることによって、ある程度自由に価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することができる状態(市場支配的状態)が容易に現出し得るとみられる場合をいいます(企業結合ガイドライン第3)。

企業結合審査上、水平型企業結合(競争関係にある企業同士の企業結合)、垂直型企業結合(異なる取引段階の企業同士の企業結合)、混合型企業結合(水平型企業結合または垂直型企業結合のいずれにも該当しない場合)に分類され、その類型により、検討の枠組みや考慮要素が異なります(企業結合ガイドライン第4および第5)。

(1)水平的企業結合の場合

それでは、最も競争に与える影響が直接的であり、「競争を実質的に制限することとなる」可能性が高く、かつ、実務的にも数の多い水平型企業結合について、どのようにして「競争を実質的に制限することとなる」か否かが判断されるかをみていきましょう。

その判断にあたっては、当事会社グループの地位および競争者の状況、輸入、参入、隣接市場からの競争圧力、需要者からの競争圧力等の様々な事情が考慮されます(詳しくは企業結合ガイドライン第4を参照ください)。

これらの考慮要素は、主に、企業結合により市場支配的状態がもたらされることを牽制する力(牽制力)が存在し、それが機能するかといった点に着目したものです。有力な競争者の存在、輸入や参入、隣接市場からの競争圧力、需要者からの競争圧力を前に、企業結合後、当事会社が価格等を引き上げることは難しいといえるなら、市場支配的状態は現出しないであろうといえるわけです。

(2)セーフハーバー基準とは

「競争を実質的に制限することとなる」か否かを判断する基本的枠組みは以上のとおりですが、事業者の予測可能性を高めるため、企業結合審査上、セーフハーバー基準が設けられ、それに該当する場合には通常「競争を実質的に制限することとな」らないと判断されます(企業結合ガイドライン第4)。水平型企業結合のほかに垂直型企業結合についてもセーフハーバー基準が存在しますが、ここでは目の前で検討している水平型企業結合のセーフハーバー基準のみをみていきます。

なお、セーフハーバー基準に該当しない場合であっても、それだけで独占禁止法上問題になるというわけではなく、原則通り、各判断要素に基づき検討されることになります。

- 企業結合後のHHIが1,500以下である場合

- 企業結合後のHHIが1,500超2,500以下であって、かつ、HHIの増分が250以下である場合

- 企業結合後のHHIが2,500を超え、かつ、HHIの増分が150以下である場合

HHI(Herfindahl-Hirschman Index、ハーフィンダール・ハーシュマン・インデックス)とは、市場の集中度を測る指標であり、シェアの2乗の総和によって算出されます。HHIは独占状態で1(数値に%表示のものを用いるときには10,000)となり、競争が広くいきわたるほど0に近づきます。

では、設例を基に、HHIを計算してみましょう(以下では、「一定の取引分野」は日本国内の原材料Aの製造販売市場と考えます。また、以下の4社以外の供給者は多数存在し、それぞれのシェアはわずかであり、無視し得るものとします)。

| 質問をしている会社 | X | Y | Z | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 市場シェア | 10% | 30% | 20% | 10% | - |

| 企業結合前のHHI | 100 (10×10) |

900 (30×30) |

400 (20×20) |

100 (10×10) |

1,500 |

| 質問をしている会社+Z | X | Y | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 企業結合後のHHI | 400 (10+10)×(10+10) |

900 (30×30) |

400 (20×20) |

1,700 |

以上のとおり、企業結合前のHHIは1,500、企業結合後のHHIは1,700、HHIの増加分は200ですので、本件はセーフハーバー基準(②)に該当し、当該株式取得は通常「競争を実質的に制限することとな」らないと考えられます。

弁護士法人大江橋法律事務所