米国特許侵害訴訟の流れ

知的財産権・エンタメ米国特許侵害訴訟の手続きの流れを教えてください。

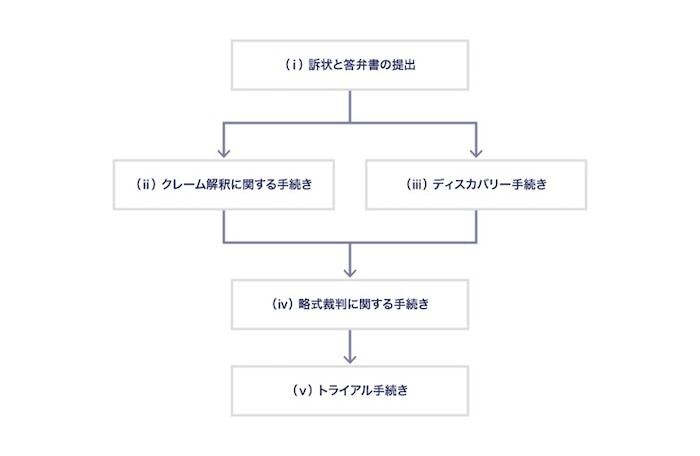

米国特許侵害訴訟の手続きは、おおむね、(i) 訴状と答弁書の提出、(ii) クレーム解釈に関する手続き、(iii) ディスカバリー手続き、(iv) 略式裁判に関する手続き、(v) トライアル手続きに分けることができます。

解説

訴状と答弁書の提出

米国において、特許侵害訴訟は連邦地方裁判所に提起されます。米国において裁判管轄権は、事物管轄(subject matter jurisdiction)と人的管轄(personal jurisdiction)の両面から検討されます。事物管轄の観点から、連邦法である特許法に基づく訴えである特許侵害訴訟は、連邦裁判所に提起されることとなります。また、人的管轄は、被告が住所を有する地や、実質的または継続的かつ組織的な活動を行った地に認められます(一般管轄)。さらに、連邦法上の適正手続の観点から管轄を肯定するに足る最小限度の接触(minimum contact)が認められる裁判地にも、人的管轄は肯定されます(特別管轄権)。

日本と異なり、米国においては、訴状提出時に証拠を引用して主張を詳しく記載する必要はなく、侵害を主張する特許と被告の行為を特定し、求める判決内容を記載すれば足ります。損害賠償を請求する場合でも、その額を明示する必要はありません。

答弁書では、訴状において行われた原告の主張に対する認否を行い、また、特許無効などの抗弁に関する主張を記載します。

クレーム解釈に関する手続き(マークマン手続き)

米国においては、特許侵害の成立および特許の有効性は、陪審員が判断すべき事実問題と整理されています。他方で、1996年の連邦最高裁判決(Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370(1996))により、特許権の範囲を定めるクレーム解釈は、裁判所が判断すべき法律問題と整理されました。

この最高裁判決の後、米国特許侵害訴訟においては、クレーム解釈に関する手続きを、特許侵害の成立および特許の有効性についての争点と独立して、先行して行う実務が確立しました。これを、マークマン手続きということがあり、また、当該手続きにおいて裁判所が行うクレーム解釈に関する決定を、マークマン決定ということがあります。

マークマン手続きでは、両当事者が、特許のクレーム(特許請求の範囲)に関して、解釈に争いのある文言のリストを作り、それぞれが解釈について主張を行います。また、必要に応じて、クレーム解釈のために専門家証人の証言録取が行われることもあります。そのうえで、裁判所は、クレーム解釈に関するヒアリング(マークマンヒアリング)を経て、クレーム解釈に関する裁判所の判断(マークマン決定)を行います。

マークマン決定で示されたクレーム解釈は、その後の特許侵害の成立および特許の有効性についての判断において前提とされます。

ディスカバリー手続き

特許侵害訴訟においても、他の類型の訴訟と同様に、ディスカバリー手続きが行われます。ディスカバリー手続きでは、質問状(interrogatory)、自認の要求(request for admissions)、文書提出の要求(request for production of documents)、証言録取(deposition)が用いられます。

質問状では、各当事者が相手方に対して、事実関係に関して質問リストを提示して回答を求めます。自認の要求は、事実関係に対して相手方の自認(日本の民事訴訟でいうところの自白)を求めるものであり、争いのない事実の範囲を確定するためのものです。文書提出の要求は、相手方に対して訴訟に関係する文書(電子的な記録も含みます)の提出を求めるものです。証言録取とは、トライアルに先立って裁判所外において、関係者からの証言を求めて記録を取る手続きです。

文書提出の要求や証言録取においては、原則として、訴訟に関係する限り、要求や回答を拒むことはできません。ただし、例外として、弁護士・依頼者間の秘匿特権(attorney-client privilege)や、職務活動の成果の法理(work-product doctrine)によって、一定の資料や情報が、ディスカバリーの対象外とされることがあります。

一般に、ディスカバリー手続きはマークマン手続きと並行して行われます。

略式裁判に関する手続き

略式裁判とは

マークマン手続きとディスカバリー手続きが完了した後に、多くの事件では、略式裁判に関する手続きが行われます。略式裁判とは、重要な事実関係において実質的な争いがない(no genuine issue as to any material fact)場合に、トライアルを行うことなく、裁判所が判断を示す手続きのことです。この略式裁判の手続きは、当事者が申立てを行うことによって開始します。特許侵害訴訟の原告側であれば、特許の侵害および有効並びに損害に関する争点について略式裁判の申立てを行い、他方で被告であれば、特許の非侵害、無効並びに損害(が認められないこと)について、申立てを行うことが多いといえます。

略式裁判の判断と影響

仮に、特許が侵害かつ有効であるという判断を裁判所が示せば原告側が有利になり、残る争点は損害額となります。他方で、特許非侵害または無効という判断を示せば、一審段階では被告勝訴の見通しとなり、被告有利の内容の和解が成立するか、原告が控訴審で争うか、というシナリオが予想されます。

米国特許侵害訴訟では、当事者のいずれかが陪審員によるトライアルを求めれば、特許法および特許技術について経験・知見を有しているとはいえない一般人である陪審員が、特許の侵害の成否および有効性について判断を示すこととなり、その結果を予想することは容易ではありません。そのため、当事者としては、陪審員が関与する前に、自らに有利な判断を裁判所から引き出そうとして、略式裁判の申立てを検討することとなります。

トライアル手続き

以上の手続きを経ても、なお事実関係について争いが残り、和解も成立していない場合には、トライアル手続きに進むこととなります。当事者のいずれかが求める限り、トライアルは陪審員によって行われることとなります。

多くの場合、トライアルは2週間程度の期間で集中的に行われます。トライアルは、両当事者の冒頭陳述(opening statement)によって開始し、続いて証拠調べとして、各当事者が求める証人の尋問が行われます。証人は、事実証人と専門家証人とに分かれ、いずれについても、直接尋問と反対尋問が行われます。トライアルの最後では、証人尋問の結果を踏まえて最終陳述(closing statement/final argument)が行われ、その後、陪審員による評議と評決がなされます。陪審員による評決では、結論のみが示され、理由を示した書面などは作成されません。

一般に、米国特許侵害訴訟においては、全体の数%のみがトライアル手続きに進み、他の大多数の事件では、ディスカバリー手続き前後、マークマン決定の直後または略式裁判の手続きの段階において、和解が成立して訴訟が終了すると言われています。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 訴訟・争訟